春季関東個人戦 春季関東リーグ戦 夏合宿

秋季関東個人戦 秋季関東リーグ戦 選抜トーナメント

(1)春季関東個人戦

今となっては正直誰に勝ったのかは覚えていない。ただ1つ覚えているのは予選通過をかけた1戦で軽部氏(東大)相手に先後同型矢倉を挑んで圧敗したことくらいか。・・・ということで自分の結果はベスト128で無念の予選落ち。

対称的に同期葛山は4位入賞と大活躍だった。本人に言わせればこれでも不本意なのだろうが、準決勝で東大のエース下山さんに完敗したのはやむを得ないだろう。1年生の頃は葛山の実績をしばしば上回ることがあったが、2年生になってからは大差をつけられるようになってしまった。

(2)春季関東リーグ戦

個人戦では不甲斐なく予選落ちしてしまったものの、高野さんの卒業・河原さんの引退(?)により、この年から念願のレギュラーの座に就くことになった。リーグ戦のレギュラーに求められるものは大きい。ただ単に結果だけが求められるわけではなく、チームを代表して出場する誇りと責任、自分の負けがチームの負けに響いた時の責任の重大さをはじめ、、結果を出すために相当の努力が必要なこと・レギュラー以外の人にチームを支えてもらっていることへの感謝の姿勢など、レギュラーに求められることは多岐にわたっている。1年生の頃、出たくても出られない悔しさを人一倍味わった自分としては、準レギュラーをはじめ出たくても出られない人に代わって出るという責任の重さは十分理解しているつもりだったし、レギュラー以外の人への感謝・配慮の姿勢は人一倍気をつけるようにしていた。

レギュラーは辛いことが想像以上に多かったが、それでもレギュラーの座にこだわって頑張ることができたのは、団体戦で自分の勝ちがチームの勝利に貢献できた時の喜びの大きさもまたよく知っていたからだと思う。

・・・ということで、2年の春季関東リーグ戦よりレギュラーとして出場することになった。ポジションは大将。例年各大学は三将・四将・五将にエースを、大将・七将には中堅クラスを置く傾向にあり、自分が大将だったのは極めてオーソドックスなオーダーだったと言って良いだろう。

この春のリーグ戦の初日で、本来なら葛山もレギュラーとして出場すべきところ、彼は地元四日市で行われるレーティング選手権の全国大会を優先したため、初日は葛山不在の中挑むことになった。

1回戦:対千葉大

自分の相手は京相氏。私の居飛穴模様に対し、京相氏は四間飛車から△4五歩・△3五歩と突いてきたので、隙の少ない左美濃に構えて飛車交換となった。数手後、隙ありと見て敵陣に飛車を打ち込んだところ、実は誘いの隙だったようで、あっという間に打ち込んだ飛車が死んでしまい、敗勢となる。終盤受けに徹されていたら完切れに陥るところで京相氏が斬り合いにこられたため、急転直下私の勝ちとなった。

チームの方は任田さん・古田さん・岩本さん・小林さん・私が勝ち、玉津さん・森さん負けの5−2勝ち。

2回戦:対東洋大学

自分の相手は加藤氏。加藤氏は古田さんの知り合いらしく、四間飛車党だという話を聞いていたが、加藤氏は中飛車を選択してきた。序盤私の駒組みに問題があり、押さえ込まれてあっという間に必敗形に陥るが、飛車が殺されそうなところから、幸いにも飛車交換に持ち込むことができ、最後は端攻めから必死の喰い付きが功を奏し、辛勝。

チームは7−0で完封勝ち。下位校相手となる初日を12−2とまずまずの成績で終了する。個人的にも2連勝と好スタートを切ることができたが、内容は悪く、反省の多い初日となった。

3回戦:対埼玉大学

当初の予想では自分の相手は埼玉大のエース榎本氏だと思っていたのだが、埼玉大がオーダーをずらしてきたため、自分の相手は小林氏に決まった。小林氏は青学の同期柳川君に顔がそっくりであったが(特に意味はない)、将棋の方も柳川君と同様弱気な印象を受けた。小林氏の四間飛車に急戦を挑んだところ、小林氏がことごとく勝負手を逃してくれたため、最後は全駒勝ち。消費時間も15分ほどで圧勝だった。

チームの方は玉津さんがエース榎本氏に逆転負けしただけの6−1勝ち。

4回戦:対日本大学

下位校相手に取りこぼすこともなく、全勝で迎えた4回戦。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 玉津 古田 葛山 任田 岩本 小林

日本大学 江川 中嶋 工藤 田井 鈴木 林 東山

客観的に見て、三・四は慶應有利、大・副・五はやや苦しく、六・七は勝負といったところか。

自分の相手は江川氏。江川氏は昨年リーグ戦で葛山をしばいており、油断できない相手だと思っていた。戦形は相矢倉から江川氏が穴熊に潜ってきた。丁度この試合の直前にインターネット将棋24で島先生とこの戦形を指しており、その時は私の矢倉穴熊が木っ端微塵に粉砕された。その時の経験から、対矢倉穴熊はかなり自信があり、研究通りに進んで必勝形となった。ところが終盤で急所の桂馬を素抜かれるという犯罪的な見落としをしてしまい、大逆転負け。

チームの方は古田さん・岩本さん・小林さん・葛山勝ち、任田さん・玉津さん・私が負けの4−3勝ち。必勝形から大逆転負けしてしまっただけに、これで3−4負けにでもなっていたらS級戦犯となるところだったがチームに救われ、何とか全勝をキープ。

5回戦:対早稲田大学

5回戦の相手は宿敵早稲田。4回戦で大逆転負けしたものの、チームに助けられた分、この5回戦では貢献しなければと思っていたが・・・。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 北川 古田 葛山 任田 岩本 小林

早稲田 高木 田口 細川 大久保 岡安 工藤 村瀬

四・七は慶應有利、三は苦しく、大・副・五・六は勝負といったところ。

自分の相手は一年生の高木君。麻布の全国優勝メンバーの一人ではあるが、十分勝ち目はあると思っていた。将棋は相穴熊となり、自陣も敵陣も整う前に戦いを挑んだ。冷静に見れば少し無理気味の仕掛けではあったが、気合で通し、優勢に。しかし終盤高木君の玉に即詰みが生じたにも関わらず、私も高木君も全く気がつかず、ひよった私は受けに回ってしまい攻守逆転してしまう。だが今度は高木君が私の玉を詰まし損ね、最後のチャンスがやってきた。今度のチャンスは非常に難しい長手順の即詰みだったが、持ち駒を錯覚した私が再び即詰みを逃し、無念の逆転負け。

チームの方は北川さん・古田さん・葛山が負け、任田さん・岩本さん・小林さんが勝ちの3−4負け。さすがに有利と思われた四将戦を落としては慶應が勝てなくても不思議はないが、結果的に私の逆転負けが3−4負けの4となる戦犯になってしまった。自分としては大学時代のリーグ戦の中でも数少ない戦犯となった痛恨の一戦だった。

6回戦:対東京大学

6回戦は東大と。東大は毎年戦力ダウンしたと思わせながらも、常に有望な新人加入があり、関東では最も層が厚いチームである。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 玉津 古田 葛山 任田 岩本 小林

東京大学 軽部 中谷 下山 市川 石井 加納 鈴木

両チームとも新メンバーが多く、有利不利の判断が難しいが、副・三・六は苦しく、五はやや有利、大・四・七は勝負といったところか。自分の相手は軽部氏。直前の個人戦で負けているので、ここは借りを返すチャンスだったが・・・。将棋は相矢倉となり、先手の私が▲7九玉型のまま駒組みを保留する工夫を見せたが、こちらの攻め駒を徹底的に責められてしまい、圧敗。

チームの方は私・玉津さん・古田さん・葛山・小林さん負け、任田さん・岩本さん勝ちの2−5負け。負けた5人はほとんど圧敗だったようで、チームとしても完敗で優勝の目は完全に消えてしまった。

7回戦:対明治大学

最終戦は明治と。優勝の目が消えたことでチームは完全に萎えてしまっていた。個人的にも3連勝スタートの後、3連敗と流れが非常に悪かっただけにあまり勝てる気がしなかった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 玉津 任田 牛山 岩本 森 小林

明治大学 有岡 伊藤 藤井 白田 清水上 馬上 上田

客観的に見ると、副・三・四・五・六は苦しく、大・七はやや有利といったところか。ただ個人的には3連敗中だったこと、有岡氏が目下全勝中だったこともあり、あまり自信はなかった。自分の将棋は相矢倉から穴熊に潜る展開となった。春合宿で葛山相手に圧勝した戦形だったので、作戦的にはまずまずと思っていた矢先、いきなり銀桂交換の駒損となってしまう。その後有岡氏も決め手を逃し、形成は混沌とするが、終盤手持ちの角を相手の攻めの金と交換したのが好判断だったようで、最後は飛・金ゼットの強みを活かして必至をかけ、終了。久々に難解な終盤のねじり合いを制することができて、ちょっと気持ちが良かった。

しかしチームの方は私が勝っただけの1−6負け。秋のリーグ戦のことも考えると七将戦くらいは勝っておかなければならない気もしたが、チームが連敗中の時だったこともあり、全体的に活力がなかったように思う。

初めて固定レギュラーとしてフル出場したリーグ戦だったが、結果は4−3と冴えなかった。大将というポジションを考えれば、最低でも6−1くらいの結果は残さなければチームの優勝は到底望めない。ただただ自分の実力不足を痛感したシリーズだった。チーム全体を振り返ってみても、前年の全国優勝チームという影はどこにも見当たらない、と言わざるを得ないほど、実力・勝利への執念・気合・モチベーション全てが低下していたように思う。

(3)夏合宿

春季リーグ戦での結果を反省し、1から将棋をやり直そうと決意した。期末試験が終わってから夏合宿までは、ほぼ毎日棋譜並べと詰め将棋は欠かさず行ったし、定跡の研究も真剣に取り組んだ。今思えばこの時学んだ米長流急戦矢倉は後の試合でかなり役に立ったし、この時期が一番実力が伸びたと思う。

この年の夏合宿は参加者が30人と近年では最多で非常に盛り上がった。他大からも細川氏(早稲田)、松尾氏(京都)と学生タイトルホルダーが参加され、慶應のレギュラー陣にとっても良い刺激になったのではないだろうか。

合宿2日目の団体戦では最終戦で小林さんとの全勝対決に敗れたものの、残りは全勝することができ、3日目のレクを挟み、良い形で4日目からの慶應名人戦に臨むことができた。

慶應名人戦1回戦は小早川君と。彼は同じ経済学部の2年生で、この年将研に入部した。将棋は私の四間飛車に対し、小早川君は新鷺宮定跡で対抗してきた。中盤で四間飛車良しという変化を小早川君が知らなかったこともあり、途中からは一方的にこちらが捌いて圧勝。

2回戦は長谷川さんと。私が入部した当初から将棋だけでなく色々な面でアドバイスしていただき、非常に感謝している先輩の一人である。将棋は私の矢倉に対し、長谷川さんは急戦矢倉を挑んできた。丁度この夏に急戦矢倉の研究を徹底的に行っていたこともあり、序盤あっさりと作戦勝ちになる。中盤下手に決めに行くと決まらない局面があったが、この時はとことん読みを入れて慎重に相手の罠を見切ることができた。結果は快勝。2連勝と好スタートを切ることができた。

3回戦は滝澤さんと。滝澤さんはOBだが、実家・勤務先が合宿所から比較的近いということもあって、例年慶應名人戦に参加していただいている。滝澤さんは将研に入部当初は初心者だったそうだが、藤原大王に教わり続け、大学3年からはレギュラーにまで上り詰めた伝説的成長を遂げられた方である。我々後輩にとって見習うべき点が多い先輩と思っている。

将棋の方は、序盤滝澤さんが5筋位取り中飛車の注文をつけてこられたが、強引に5筋位取りを拒否すると、穏やかな居飛車穴熊対中飛車に落ち着き、作戦勝ちに。飛車交換した直後、はっきり優勢になる順を逃してしまい、形勢は混沌としてしまうが、終盤滝澤さんの細い攻めをしっかりと余し、最後は読み切りの一手勝ち。途中何度か危ない筋もあったが、結果的にはまたも快勝。

3回戦を終えて、3連勝は細川氏(早稲田)、松尾氏(京都)、主将の任田さんと自分の4人。これまでの将棋の内容も良く、絶好調だと思っていたが、4回戦はの相手は松尾さんということでかなりビビッていたのかもしれない。勝とうという気持ちよりはとにかく良い将棋を指せれば、と思って指していた。将棋は私の矢倉に対し、松尾さんは右四間から銀矢倉に組み替えてきた。中盤6筋からの攻めに備えて▲7七桂と跳ねた手が大悪手で△9五歩から端攻めを喰らい、どうしようもなく無念の投了。まるで将棋にならなかったことがとても悔しかった。

5回戦は國村と。春合宿の慶應新人王戦・慶應名人戦で勝たせもらったが、この夏合宿では彼の気合も相当で、こちらも気を引き締めて臨むことにした。将棋は國村の四間飛車穴熊対私の銀冠。中盤飛車先の歩を突き捨てるタイミングを逸し、こちらの飛車が全く働かない展開になってしまった。それでも玉頭方面からの國村の攻めを何とかしのいで、最後は5手詰めを逃すというアクシデントがあったものの、何とか勝ち切ることができた。内容的にはイマイチではあったが、全体的によく手は見えていたと思う。

5回戦終了時点で5連勝は細川さんただ一人。(松尾さんは用事があったらしく、5回戦以降棄権)。4−1で追うのは任田さん・小林さん・私の3人。5回戦の相手は細川さんに決まった。ここでも対局前から「蛇に睨まれた蛙」状態だったのか、互角のはずの局面ですら全然自信が持てず、そうした大局観の狂いもあって勝負手をことごとく逃し、圧敗。まるで将棋にならなかった。これから慶應の正レギュラーとして定着しようとしている自分にとって、学生トップクラスとも勝負できる実力を身につけることが課題だと痛感した。

6回戦で細川さんに負けてしまい、慶應名人の目は完全に消えてしまった。だが負けたのは松尾さん・細川さん相手だけということもあり、それほど悲観はしていなかった。最後の7回戦の相手は古田さん。将棋は古田さんの矢倉に対し、私の陽動振り飛車。中盤古田さんペースになるかと思われた直後、古田さんに致命的なミスが出て、一気に形勢が自分の方に傾いた。それでもまだまだ難しいところがあったが、この時は過去最高に読みが入っており、自分でもびっくりするくらい丁寧に寄せ切って圧勝。大学4年間の将棋の中でも最も印象に残っている一局である。

結局慶應名人戦は5−2で4位。レーティングも+52と大幅にアップすることができた。ちなみに優勝は6−1で細川さん。最終戦で細川さんは滝澤さんに圧敗し、6−1という好成績にもかかわらずレーティングがー23という悲惨なことになっていた(笑)。

この慶應名人戦では、負けた相手が松尾さん・細川さんだけということで、自分でも納得の行く将棋をある程度指せたという実感もあったし、非常に充実した結果を残すことができて嬉しかった。

(4)秋季関東個人戦

正確には覚えていないが、春のリーグ戦で負けた高木君(早稲田)に全駒勝ちでリベンジした後、高橋氏(中央)に逆転負けし、またも無念の予選落ちとなったことは覚えている。夏合宿で納得のいく結果を残し、これからレギュラー定着・・・という人間が予選落ちというのは、情けない限り。この頃から個人戦への苦手意識(?)が生じ始めていたのだろうか・・・。

(5)秋季関東リーグ戦

この秋のリーグ戦は個人的にはかなり気合が入っていた。・・・というのも、前年日本一を達成したメンバー7人のうち、高野さんは既に卒業され、残る6人のうち5人も翌年3月には卒業してしまうであろうこと、下から入ってくる即戦力が志木高の小関一人であることを考慮すると、この年が日本一を狙える最後の年であることがわかっていたからである。

1回戦:対千葉大学

初戦の相手は千葉大学と。エース塩谷氏を筆頭に中堅クラスが揃っており、侮れないチームである。自分の相手は寺田氏。中等部時代交流の深かった開成中学の元キャプテンでもあり、中等部時代は一度も勝たせてもらえなかった。だが、当時の自分の実力を考えればそんなことは気にする必要はなかったはずだし、夏合宿あたりから自分の実力が向上してきたことを考えれば十分勝てるはずの相手であった。

戦形は寺田氏の右玉対私の菊水矢倉となった。この戦形は菊水矢倉側に分があると思っているが、研究していた仕掛けが不発に終わり、気がつけば圧敗。

チームの方は岩本さんが木本氏に負け、小林さんがエース塩谷氏に圧敗し、非常に寒い思いをしたが、北川さん・葛山・任田さん・古田さんが勝って4−3勝ち。初戦からいきなり3−4負けだったらS級戦犯となるところだったが、まずはチームに助けられた。

2回戦:対一橋大学

2回戦の相手は一橋大学と。個人的には1回戦で圧敗しただけに少々自信をなくしていたが、直前の負けを引きずらないよう、気持ちを切り替えて臨むことにした。自分の相手は佐藤(義)氏と。序盤2手損するというアクシデントはあったものの、自分の玉頭から相手の飛角をいじめてペースを掴み、最後は圧勝。

チームの方は小林さんが強豪佐藤(祐)氏に負けただけの6−1勝ち。下位校相手に少々取りこぼし気味のスタートではあったが、順当に2連勝で初日を終える。

3回戦:対明治大学

春季リーグ戦が無念の4位に終わってしまったため、この秋のリーグ戦は2日目の3連戦(明治・早稲田・東大)が肝となった。非常に苦しい1日だが、この日全勝すればリーグ戦優勝も見えてくる。自分は七将というポジションだったこともあり、3連勝は義務だと思っていた。まずは明治戦の当たりから(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 北川 岩本 葛山 任田 小林 古田 永井

明治 有岡 伊藤 馬上 清水上 藤井 白田 斎藤

大・六・七は慶應有利、三は勝負、副・四・五は苦しいといったところか。ただし四は前年のリーグ戦で任田さんが圧勝しており、慶應勝ちのビジョンとしては大・六・七の3つを取って三・四のどちらかで1つというのが分かりやすい。・・・ということで自分は絶対に負けられないと思っていた。

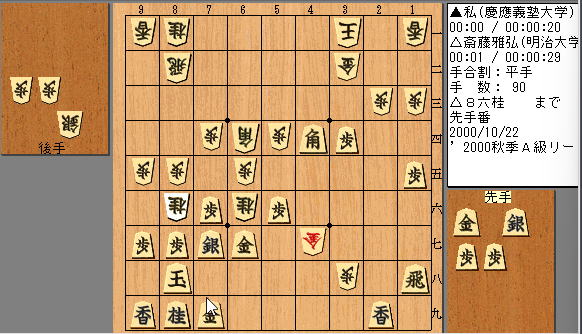

斎藤D君との将棋は相矢倉となった。矢倉穴熊は春のリーグ戦の対有岡戦で懲りたこともあり、今回は普通の矢倉に構え、▲5七角から盛り上がる構想を見せ、作戦勝ちに。攻め駒が綺麗に捌けて優勢を意識した直後、D君の強烈な勝負手が飛んできた。

よく見ると自玉はあと1手で受けなしになる。1分将棋の中かなり焦ったが、読み切れないまま▲6六銀△同歩▲3三歩成と踏み込んで、△6七歩成で下駄を預けられるが、▲4三桂△同金▲3二銀△同飛▲同と△同玉▲2二飛△4一玉▲5二金△3一玉▲2一飛成で2九の香が最後に働いて即詰みに討ち取ることができた。▲4三桂に△2一玉の方が難しいのだが、▲1二銀というカッコいい決め手があり、△同玉は▲2三香成△同金▲同と△同玉▲3三金以下詰み、△1二同香は▲1一金△同玉▲3二とで詰み、ということでいずれも即詰みとなる。4年間のリーグ戦の中でも最も難しい即詰みで、会心の勝利だった。しかし・・・。

チームの方は岩本さん・葛山・任田さん・小林さんが圧敗、北川さん・古田さんが逆転負けで、何と1−6負け。大・六を負けるとは夢にも思っていなかったし、葛山も何だかんだ言って勝ってくれると信じていただけに、この大敗はあまりにもショックだった。

4回戦:対早稲田大学

3回戦で明治相手に痛恨の1−6負けを喫してしまった。優勝するためには4回戦の対早稲田戦・5回戦の対東大戦で大勝ちしなくてはならなくなった。さすがに1−6負けという大敗となると、チームのムードはかなり萎えてしまう。そこで直前の負けを引きずらないようにできればその後にもつながってくるのだが・・・。当たりは以下の通り(敬称略)

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 北川 岩本 葛山 任田 小林 古田 永井

早稲田 村瀬 工藤 高木 田口 細川 岡安 河田

大・三・七は慶應有利、五・六は苦しい、副・四勝負といったところか。今考えても冷静に慶應やや有利だと思うのだが・・・。

七将戦は河田君の矢倉に対し、急戦矢倉の注文をつけた。十字飛車の筋を見せて8筋を取り込み、ポイントを上げたが、その後の進め方がわからず、何故か右玉に囲い直すと、河田君は無理をして動いてきた。回ってきたチャンスを的確にものにし、金得となり、その後も緩まず寄せ切って圧勝!

チームの方を見てみると、北川さんが村瀬君に貫録勝ち、葛山も高木君相手に相穴熊で全駒勝ちし、予定通り大・三・七を取った。しかしここからがいけない。古田さんは岡安氏相手にトラウマ負け、小林さんは細川さん相手に一時は優勢だったものの逆転負け、岩本さんが工藤さんに競り負け、任田さんが田口さん相手に痛恨の頓死!あまりにも痛すぎる3−4負けでチームの優勝の芽はほとんど消えてしまった。

5回戦:対東京大学

4回戦の早稲田戦でもまさかの負けを喫し、チームの活力は皆無に等しかった。そんな中、大敵東大との1戦が始まった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 北川 岩本 葛山 任田 小林 古田 永井

東大 宮川 中谷 石井 下山 市川 加納 軽部

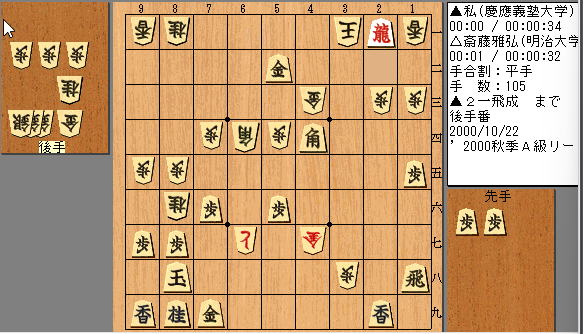

大・三は慶應有利、副・六勝負、四・五・七はやや苦しいといったところか。個人的には春の個人戦・団体戦で軽部氏に往復ビンタを喰らっていることもあり、ここは是非ともリベンジしたいと思っていた。また、チームが勝つためには自分の勝利は絶対に必要だと思っていた。

戦形は軽部氏が右玉に構えてきたため、菊水矢倉で対抗することに。同じ戦形で1回戦の寺田君(千葉大)との圧敗があったため、少々自信をなくし気味ではあったが、今回は研究以上の成果を上げることができ、中盤で大優勢になる。その後手厚い手順を逃してしまい、一時は形勢が混沌としてしまうが、終盤軽部氏に1手パスのような手が出て、それを的確に咎めて最後は全駒勝ち。春の個人戦・団体戦の借りを返すことができてとても嬉しかった。

チームの方は、北川さんが宮川君に圧勝、岩本さんも中谷君に必勝形からひより狂いながらも勝ち、葛山は石井君の四間飛車に対し葛山システムで熱戦を制し、任田さんも下山さんとの相矢倉で競り勝った。小林さんがイッチーの振り穴にこってりしばかれ、古田さんも加納さん相手にボロボロにされたが、強敵東大を相手に5−2勝ちすることができた。明治・早稲田に連敗し、ムードが悪かった中で東大に5−2勝ちできたのは、慶應の地力が元々かなり高かったからだと思っている。しかし、違った見方をすれば、このリーグ戦2日目という鬼門を全勝で勝ち抜くことができず、東大に一矢報いるのがやっとだったともいえる。前年日本一のメンバーを7人中5人も揃えていながら、このような結果になってしまったことは非常に残念だった。個人的には明治・早稲田・東大の3連戦を全勝できたこと、内容もまずまずだったことから、非常に自信がついたのだが、それ以上にチームをどう立て直すか、ということをもっともっとみんなに強く訴えかけていかなければならなかった、と今振り返ってみればそう思う。

6回戦:対中央大学

中央大学は5回戦終了時点で既に3勝をあげてA級残留を決めており、日大にも勝っているなど全く侮れない。自分の相手は清板氏。清板氏はここまで4勝1敗で軽部氏(東大)にも圧勝しており、油断できない相手だと思っていた。戦形は清板氏の雁木対私の矢倉となった。中盤、機敏に仕掛けて優勢になるが、飛車の引き場所を間違え、後に飛車を取られる展開にしてしまった。それでも形勢は難しかったが、終盤一直線の攻め合いに踏み込めば1手勝ちになるところ、弱気に受けに回ってしまい、競り負けてしまった。

チームの方は私と小林さんが負け、残りは全部勝って5−2勝ち。

7回戦:対日本大学

日大は鈴木氏を大黒柱に林氏・中嶋氏等、中堅クラスの多いチームである。自分の相手はてっきり中嶋氏だと思っていたが、葛山ー林戦を作りに来たのか、それとも古田ー鈴木戦(過去古田さんの2−0)を避けてきたのか、とにかく当たりをずらされ、自分の相手は西本氏となった。戦形は西本氏の四間飛車に対し、私の新鷺宮定跡。途中あまりにも下手すぎるスカ攻めをして完切れ寸前に陥るが、西本氏が受け切りを目指さずに攻め合いに来られたため、急転直下必勝形になった。最後は長手順の即詰みに討ち取り、圧勝。あまりいい内容ではなかったが、勝ててほっとした。

チームの方は、小林さんがエース鈴木氏に負け、岩本さんがこの年の新人戦4位の東山君に負けたものの、残りを全部取って5−2勝ち。なお、リーグ戦の優勝は明治大学となった。

このリーグ戦を振り返ると、自分は七将という負けの許されないポジションで5−2。当時は明治・早稲田・東大の3連戦で全勝したこと・自分の負けがチームの負けにつながらずに済んだことから、七将としての役割をある程度果たしたつもりでいたのだが、今考えると物足りない結果に終わったといえる。「もしみんなが5−2だったらチームは優勝できるのか?」と考えた場合、恐らく優勝できない可能性が高い。つまりは5−2で許されるポジションなど存在しないということである。もちろん学生トップクラスが集う四将あたりで5−2が不合格といったら厳しい注文なのかもしれないが、それくらいの気持ちでみんなが闘わなければリーグ戦優勝は到底望めない。まして格下・中堅相手に確実に勝つことが要求される七将の5−2は情けない限り。冷静にみて甘さがあったと思う。

チーム全体としても、関東学生名人の北川さんを大将に置かざるを得ないほど、北川さんへの信頼が薄かったこと、任田さん・古田さん・岩本さんの4回生トリオも前年の時のような勝ちへの執念が見られなかったし、小林さんに至っては相手が超強豪ぞろいとはいえ、0−7と1勝もできなかった。チームとしてのモチベーション・ムードといった全体的な問題をはじめ、個々人の調子の悪さなど、原因を上げればキリがないが、チームとして結果を出せなかったことが悔しくて悔しくてたまらなかった。自分としては、自分がレギュラーになったからチームが弱くなったなどということは誰にも言われたくなかったし、また言わせないように努力してきたつもりだった。しかし、団体戦は一人で戦うものではない。どうすればチームが勝てるのか・・・。簡単な問題ではないが、自分を含めチーム全体の戦略・結束力等、全てが劣っていたと言わざるを得ない。

(6)選抜トーナメント

前年とは違い、リーグ戦優勝ができなかったため、王座戦出場の第2枠をかけて、選抜トーナメントに出場することに。この年の王座戦に出場するチャンスは、泣いても笑ってもこれが最後。慶應は元学生名人の河原さんを投入し厚みを増した・・・はずだった。

準々決勝:対日本大学

初戦は神大を6−1で破ってきた日大。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 古田 任田 河原 葛山 北川 岩本

日大 高橋 江川 本木 鈴木 林 東山 中嶋

大将戦は高橋氏の風車対私の4枚穴熊となり、押さえ込まれて必敗形になってしまった。そこから強引に飛角を捌いて、一時は盛り返したはずであったが、終盤明快な寄せ手順を逃してしまい、結果的には完敗であった。

チームの方は、古田さんが江川氏の四間飛車に右四間で圧勝、河原さんはエース鈴木氏に一手ばったりで負け、葛山は林氏に頓死勝ち、任田さん・北川さんは普通に勝ち、岩本さんも圧勝で5−2勝ちとまずまずの結果で準決勝に進出する。この時は自分の敗北はチームの負けにつながらなくて良かったとだけ思っていたのだが・・・。実は自分の敗北の罪は結果的に非常に大きかった。ここで勝ちへの信頼を失っていたため、準決勝の早稲田戦でのオーダーに影響を与えてしまったからである。

準決勝:対早稲田大学

事前に任田さんから「永井は早稲田戦で切って、決勝の東大戦で使う」と言われていたので、自分自身の心の準備はできていた。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 古田 任田 河原 小林 葛山 北川 岩本

早稲田 岡安 田口 村瀬 影山 細川 高木 工藤

この当たりをみると、大・五は苦しい、三・四・六は慶應有利、副・七は勝負といったところか。今考えても慶應有利の当たりではあると思う。序盤は任田ー田口戦だけが苦しそうで、河原さん難解、古田さん・小林さん・葛山・北川さん・岩本さんは模様良しといった感じで、かなり勝てそうだと感じていた。

しかし、不幸にして事は予定通りに運ばなかった。任田さんは粘りに出て入玉に望みを託すもしっかりと詰まされ、岩本さんも工藤さんに逆転負け、葛山も細川さんに鬼のような終盤力を発揮されていつの間にかボロボロにされ、2−3となった。残るは河原さんと古田さんのみ。河原さんは同期村瀬君が相手ということで、このカードは理屈抜きで勝ってもらわなければお話にならないが、古田さんは天敵岡安氏が相手であり、優勢になる順をことごとくスルーし、無念の逆転負け。更に河原さんが村瀬君にまさかの圧敗で、蓋を開けると何と2−5の大差で負けてしまった。

決勝戦は東大対早稲田となり、3−3から軽部氏が田口氏を破って4−3勝ち。結局明治と東大が関東代表の座を掴み取った。

早稲田戦は自分が出られずにチームが負けて、この上ない悔しさを味わう羽目になった。王座戦優勝を目指して夏休みから必死に頑張ってきたが、努力は報われず、王座戦という全国大会に出場することすら叶わなかった。大きな原因は部内全体のムードやモチベーションの低さ、本当の意味で本気で全国優勝するための努力をし、結果を出してきた人が少なかったこと、準レギュラー陣の層の薄さ故のレギュラー陣の安堵感(ちょっとしたミスで自分が切られるかもしれないというプレッシャーの欠如)など、挙げればたくさんある。しかし、自分自身の罪も大きかった。準々決勝で、勝てるはずの相手にしっかりと勝ち、チームに安心感・信頼を与えていれば、準決勝でのオーダーも変わったかもしれない。例えば、↑のオーダーに変えて大将に自分、代わって七将の岩本さんをはずす、といったオーダーもあったはず。古田ー岡安という天敵マッチや、葛山ー細川戦といったもったいない星の落とし方をしなくて済んだかもしれない。チームの総合力では慶應は早稲田には上回っていたはずであり、東大にもリーグ戦で5−2勝ちできたわけで、十分勝つチャンスはあったはず。後からは何とでもいえるし、当時は↑のオーダーでも十分勝てると思っていたので、結果はやむを得ないが、反省点は多々あったと思っている。

個人的には1,2年でのリーグ戦の悔しさをバネに、3,4年のリーグ戦ではかなりの成果を残すことができたので、決して無駄な経験ではなかったが、今でもこの時の悔しさは忘れることができない。

大学3年の時

将棋関係のページ

トップページ