春季関東個人戦 春季関東リーグ戦 夏合宿

秋季関東個人戦 秋季関東リーグ戦 選抜トーナメント

(1)春季関東個人戦

今となっては誰に負けたのかすら全く覚えていない。誰に勝ったのかを忘れることはあっても、負けた相手すら覚えていないのは、きちんと記録をつけていなかったから・・・なのだろうか。何となくのイメージで言えば、いつものようにこってりしたブロックを引いて見事に初戦敗退・・・だったような気がする。とにかく、あまりにも情けない散り方だったことは事実で、この2ヶ月前に行った春合宿でも負けまくっていたことも含めて、部内評価が急激に下がっていたのは言うまでもなかった。

(2)春季関東リーグ戦

この年は志木高からスーパールーキーO関の加入があったものの、北川さん・任田さん・古田さん・岩本さんの抜けた穴を直接埋めることができず、慶應は他大と比べても戦力的に大幅ダウンしていた。エース葛山・スーパールーキーO関についで、本来の対外評価的には3番手、部内評価でも小林さんについで4番手であったはず・・・だが、上記の通り部内評価を下げまくってしまった影響で、何と1回戦ではまさかの事態(切られること)に。

1回戦:対中央大学

中央大学はエース星野氏を中心に清板氏・加藤氏など、中堅所が揃っており全く油断できない相手であった。オーダーは以下の通り(敬称略)

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 玉津 國村 川上 小関 葛山 小林 小川

中央大学 星野 清板 高橋祐 永守 土屋 高橋直 加藤

このオーダーでは、大・副は苦しく、四・五は有利、三・六・七は互角と見ていた。メンバーが随分入れ替わり、新しいメンバーに経験を積ませようとしたオーダーであったこともあるが、下位校相手に互角のオーダーをぶつけたこともあり、そもそもチームが勝てるのかどうか不安であった。

開始早々、國村が振り穴の急所である8四に拠点を作られて苦しくなる(冷静にかなりの犯罪)。本人はそれほど悪いと思っていなかったようだが、やはり序盤早々作られて良い拠点ではないだろう。・・・ということで、副将戦は以下圧敗。続いて四将戦は順当に圧勝。ここまでは予想通りという感じだったが、ここから慶應は一気に苦しくなる。小林さんが必敗形になり、川上も高橋祐君のバリ攻めを喰らって劣勢、玉津さん・小川が負けになっており、形勢難解の葛山を勝ちで計算しても2−5負けのヴィジョンしか見えなかった。しかししかし。結果は、小林さんが大まくりを見せ、川上も相手の攻め損ないを的確に咎めて逆転勝ち、葛山も難解な将棋を制して4−3勝ちとなったが、下位陣に不安を残すスタートとなった。

2回戦:対神奈川大学

神奈川大学は元アマ名の瀬川氏も出場しておらず、看板選手がいないので、慶應としてはきっちり7−0で行きたいところである。慶應は玉津さん・國村をはずし、私と菊地が出場となった。私の相手は戸塚氏。この時はまだ戸塚氏のことをあまりよく知らなかったが、高校竜王戦の静岡県代表の経験があったようだ。戸塚氏との将棋は無理矢理矢倉から駒得になり、途中全駒勝ちかと思うほど大差で必勝形となったが、そこから一時は負けの筋まで発生しかねないほど追い詰められてしまった。生きた心地がしない状況であったが、辛うじて残していたようで、最後は何とか一手勝ち。終盤力のなさを思い知らされてしまったが、チームは予定通り7−0で完封勝ち。菊地・小川はリーグ戦初勝利をあげた。リーグ戦での1勝は大きな経験であり、菊地・小川にとってはいい経験になったことだろう。

一方自分としては、春合宿からまともな将棋を指せていなかったこと、初戦で切られたこと・2回戦の内容の悪さ等、このままではいけないと思い、この日から24に復帰し、実戦の勘を取り戻すべく努力することにした。

3回戦:対早稲田大学

リーグ戦2日目は早・東・明の3連戦の日。勝負所が立て続けにあるため、リズムを崩すと一気に3連敗もありうる鬼門の日である。オーダーは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 川上 小関 永井 葛山 小林 菊地 小川

早稲田 石川 関根 村瀬 工藤 高木 河田 鷹取

早稲田のエース細川さんが出場してこなかったのは予想外だったが、慶應としてはありがたすぎる展開。副・三・四・七は慶應有利、大・五は勝負、六は苦しいと見ていた。自分のところは2年前の早慶戦で意味なく一発喰らっており、勘違いさせないためにもリベンジするしかない、と思っていた。

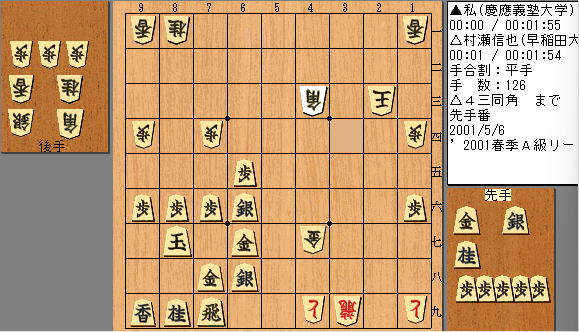

自分の将棋は後手番の村瀬君が急戦矢倉模様にしてきたので、中央を手厚く構えると、雁木で対抗してきた。「そういえば1年の春に葛山が村瀬君の雁木に一発喰らっていたっけ。」そんなことが脳裏に浮かび、対局中はあまり自信がなかったが、玉の堅さを頼りにうまく捌いてペースを掴む。それでも形勢は微差だったようで、簡単には決まらなかった。その後こちらに大きなミスがあり、村瀬君の玉に入玉されそうになる。

ここで▲3六歩△同竜▲4四銀で攻めの糸口を見出そうとしたのに対し、構わず△2四玉から脱走されていれば、大駒は手に入っても後手玉は捕まえられなかっただろう。本譜は▲4四銀に対し、△6一角と逃げてくれたので、▲3五金と上から抑え込むことができ、以下は後手玉を上から押しつぶして何とか捕まえることができた。最後は5手詰みを逃す恥ずかしいアクシデントがあったものの(笑)、圧勝。

その他の結果は、小関が関根に途中必敗形だったが、どういうわけか詰まない玉を詰まして大逆転勝ち。葛山が普通に勝ち、菊地が相性の悪い河田君に逆転勝ちし、何とか4−3勝ち。勝ちで計算していた七将戦を落として危なかったが、菊地の勝利が大きかった。対局後に分かったことだが、何気に自分の将棋は3−3で最後に残っていたらしい。村瀬君の入玉を阻止して必勝形になった頃、小関が大逆転勝ちし、その途端自分の将棋から多くのギャラリーが引いていったので、てっきりチームの勝敗はついているものだと思っていた。個人的に4−3勝ちの4に貢献した数少ない試合であり、3−3で自分の将棋が残ったのは、通算40局指したリーグ戦の中で唯一の試合であった。

4回戦:対東京大学

東大は不思議なもので、慶應と同じくらい主力レギュラーが抜けたはずなのに、毎年有望な選手が次々と東大へ入学するので、一向に戦力ダウンする気配が見られない。この年も大幅戦力ダウンしたはずが、何だかんだいって最も層の厚いチームであった。オーダーは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 川上 小関 永井 葛山 今 小林 菊地

東大 軽部 石井 中谷 鈴木 市川 倉川 山田

慶應は、直前の早稲田戦で内容の悪かった小川を外し、市川氏に右四間の一発屋である今をぶつけた。副・四は慶應有利、三・六は勝負、大・五・七は苦しい、といったところだろう。慶應価値のヴィジョンは、副・三・四・六の4つで取るのが理想であるが、どこか落とした場合に残り1つ以上といったところか。

自分の将棋は相矢倉となり、先手の私がやや作戦勝ちかと思われたが、すぐに仕掛けるべきところを一手自陣整備にかけたのが緩手となり、後手の中谷君から先攻されてしまった。それでもまだまだこちらに分のある戦いだったようで、終盤勝勢になったが、格好いい決め手を逃してしまい、中谷君の玉がつかまらなくなってしまった。以下は圧敗。

自分が負けてしまったせいで、チームは負けたのかと思っていたが、川上が軽部氏に勝ったのと、菊地が個人戦4位の山田君に逆転勝ちしたのが大きく、小関圧勝、葛山も相手ペースの局面で寝るという犯罪をやらかしたもののしっかりと結果を出してくれ、何と4−3勝ち。東大勢からは「中谷ー永井戦を取ってチームが負けるとは・・・」との声が聞こえたが、私自身も自分が負けてチームが勝つことは難しいと思っていただけに、今回はチームに助けられた。

5回戦:対明治大学

あれだけ戦力ダウンした中で、気がつけば全勝をキープしたまま最後の山場の明治戦を迎えることになった。明治は有岡氏が抜けた穴は小さくはないが、馬上氏・清水上氏・藤井氏・伊藤氏の4枚看板の存在は大きい。よって4枚看板以外の3つで取ってもう一発というのが明治に勝つためのヴィジョン。ただ白田氏も中々の実力者でここが曲者。オーダーは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 川上 小関 永井 葛山 今 小林 菊地

明治 白田 齋藤 宮治 馬上 清水上 藤井 伊藤

この当たりを見ると、副・三は慶應有利、四は勝負、大・五・六・七は苦しいといった感じだろうか。ここまでの馬上さんの不調ぶりを考えれば、副・三・四は絶対に勝たなければならず、できれば大将戦で勝って決めたいところ。

三将戦は宮治氏の四間飛車穴熊に対し、私の銀冠。居飛車が先手なら指せそうと思っていた変化を後手番で試してみたら、全然うまくいかず、自信のない展開となった。途中冷静に一手ためられたら困っていたが、見逃してもらい攻め合いに持ち込むことができた。以下も対局中はまだまだ難しいと思っていたが、後から見れば必勝形にしか見えない。何故かこの時は宮治さんにヒヨっていたのだろうか。ともあれ最後は圧勝。

その他の結果は小関が齋藤D君の右四間に怪勝(本当に怪しかった)、葛山が馬上さんに圧勝したが、菊地・川上は圧敗、小林さんは藤井君との横歩取りで惜敗、今は向飛車穴熊でエース清水上君に何度か勝ちがあったようだが、終盤競り負けて惜しくも3−4負け。

6回戦:対埼玉大学

明治には惜敗したものの、まだ優勝の目が消えたわけではない。・・・といっても残り2試合を14−0で終えて、明治が早稲田か東大に負けてもらわなければならないという他力の状況であり、非常に厳しいことに変わりはないのだが。埼玉大学は榎本氏だけは要注意だが、そこも小関が当たるので大丈夫だと思っていた。

私の将棋は塚本氏の四間飛車に対し、ミレニアムで対抗、またも終盤に怪しい寄せをしてしまったが結局圧勝、小関も変則相矢倉で榎本氏を寄り切って勝ち、今もリーグ戦初勝利をあげた。結局終わってみれば菊地が石橋氏に意味ない手を連発して負けてしまっただけの6−1勝ち。

この6回戦で明治は早稲田に5−2勝ち、東大が神大に7−0勝ちしたため、慶應の優勝の目はなくなった。

7回戦:対日本大学

優勝の目がなくなったこともあり、できるだけリーグ戦経験の少ない人に経験を積んでもらいたいと思い、7回戦は自分を切ってもらうよう葛山主将にお願いした。結局慶應は今・菊地・私をはずし、玉津さん・國村・斉藤を投入した。

日大は大黒柱鈴木貴幸氏、中堅江川氏が出ておらず、注意すべきなのは前年の関東新人王戦4位の東山君くらいかと思っていたが、葛山は1年生の長岡君も強そうだと言っていた。オーダーは以下の通り。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 玉津 國村 川上 小関 葛山 小林 斉藤

日大 工藤 村越 東山 高山 山田 長岡 池田

大将戦は玉津さんの居飛穴対工藤氏の四間飛車穴熊となり、定跡で四間飛車ペースといわれる変化に玉津さんが突っ込んでしまい圧敗。副将戦は國村の四間飛車穴熊対村越氏の銀冠で國村十分となったが、終盤の入口で歩を垂らした手が緩手となり、玉頭から食いつかれて逆転負け。小関・葛山は圧勝で全勝を決めた。小林さんは序盤があまりにもひどく、長岡君に押さえ込まれて圧敗。斉藤は相矢倉から途中圧敗になる筋があったものの、相手に見逃してもらいデビュー戦初勝利。3−3で川上ー東山戦を残す。川上は中盤優勢だったが、いつの間にか逆転されてしまい、一時は敗勢に。しかしそこから懐の深さをみせて再逆転し、辛くも4−3勝ちとなった。

結局明治は東大を4−3で破り、明治が全勝優勝。2位は明治に負けただけの慶應となった。

この春のリーグ戦を振り返ってみると、上位陣(葛山・小関)は安定した実力を発揮して二人とも全勝したが、中堅(永井・小林)は他大からもっと警戒されるようにならなければならず、下位陣の層の薄さも目立ってしまった。結果的には明治戦であと1つ勝っていれば優勝できたことになるが、早稲田は細川さんが、東大は加納さんが出ていなかったことも忘れてはいけない。

私個人の成績も4−1とまずまずではあったものの、部内評価を下げまくって初戦で切られたこと、東大の中谷君相手に勝勢になりながらも勝ち切れなかったことは大きな反省点であった。

(3)夏合宿

春のリーグ戦で大きな反省点がありながらも、2年の頃のように夏休みを毎日将棋にだけ費やすことができず、ゼミの合宿などもあり、思うように棋力向上を図ることができなかった。そんなこんなで、慶應名人戦は5−2に終わった。調整ができていなかったことを思えば、小川・小関に圧勝しての5−2はそこまで悲観する話でもない、と言いたいところだが、負けた2敗が櫻井・菊地だったこと、古田弟には敗北寸前から反則勝ちを拾ったこと等は、やはり大きな反省材料と言わねばなるまい。慶應名人戦以外にも、団体戦で葛山に5手詰めを逃して負けたり、斎藤健一に大優勢の将棋を逆転負けしたり、・・・と2年の夏合宿の頃に比べて内容の良い将棋が少なく、とても納得できる夏合宿ではなかった。

(4)秋季関東個人戦

思うような将棋が指せない状況は秋の個人戦まで続いた。相変わらず個人戦のクジ運もなく、こってりしたブロックを引いてブルーになっていた。割と名のある選手を何人も倒さなければ予選通過できないブロックだったことは覚えているが・・・、結果は1回戦で戸塚氏(神奈川大)の右四間にしばかれ、何と初戦敗退に終わる。この年は自分でも信じ難いことに、年間の個人戦実績で何と負け越しを喫する程、個人戦が振るわなかった。クジ運のなさという問題もあるが、1年間を通じて個人戦で負け越すということは、平均して2回戦にすら進めていないことを意味しており、とてもレギュラーとは思えない程ひどい成績だったことは間違いない。

自分以外の成績を見てみても、予選通過を果たしたのは、小関・小川・有田の1回生3人+64シードの葛山の4人のみ、という状況で、慶應の層の薄さがもろに露呈してしまった。更に個人戦2日目にはO関が白田氏(明治)に敗れて関脇に格下げになるという有様。慶應としては不安材料ばかりが目立つ最悪の個人戦だったが、そんな中、葛山主将の優勝は唯一の明るい話題だった。

(5)秋季関東リーグ戦

そんなわけで、個人的には秋のリーグ戦に臨む時には最悪のコンディションであった。はっきり言っていつ切られても文句は言えない状況であった。しかし、前年からのチームの戦力ダウンを思えば、自分がそんな甘ったれたことを言える状況ではなく、レギュラーとして出場するからには、結果を出すほかなかった。

1回戦:対都立大学

都立大に関しては、ほとんど情報がなく、強いて言えば春のリーグ戦BⅠで神野氏・平野氏が全勝というくらいか。開幕戦ということもあって、慶應としてはなるべく取りこぼさないようにすることが肝心である。自分の将棋は宮原氏の米長流急戦矢倉に対し、▲2四歩△同歩▲同角〜▲1五角〜▲3七角という手順が実現して作戦勝ちに。以下はそのまま押し切って圧勝。

その他の結果は、川上・今・小関・葛山と普通に勝ち、小林さんと菊地が残った。小林さんは序盤こそ作戦勝ちだったものの、自分の対局が終わって見に行った時には、既に小林さんの玉が受けなしで神野氏の玉に詰みはなく、どう見ても負けだった。しかししかし。そこは夏合宿慶應名人の意地を見せ、詰まない玉を詰まして大逆転勝ち。菊地は平野氏の四間飛車穴熊に対し、居飛車穴熊で対抗するも敗勢に。そこから平野氏が決め手を何度も逃したため、菊地は入玉するのだが最後は226手で幹事による判定負け。結局1回戦は6−1勝ちとなった。

2回戦:対神奈川大学

個人的な話になるが、1回戦で菊地の将棋が長引いたこともあり、この日夜から祖母のお通夜を控えていた自分は2回戦に出るかどうかかなり迷った。葛山主将には最悪自分を切ってもかまわないと申し入れたが、「30秒将棋が30分続かなければ大丈夫なんでしょ。そんなに続くわけないよ」との某氏の言葉を受けて出場させてもらうことにした。そして出場するからには将棋に集中しなければならないことは分かっていた。

しかし、時間は対局中ずっと気になった。というか将棋よりも時間ばかり気にしていた気がする。集中力を少々欠いていた私は、敵陣に角を打ち込むチャンスを1回見逃してしまった。幸い相手が気づいていなかったため、2度目のチャンスで角を打ち込み、その後は相手の疑問手も重なって最後は全駒勝ちとなったのだが、チームを代表して出場させてもらっている中で将棋に集中しきれなかったことについては本当に申し訳なかったと思っている。

チームの方は小林・今・小関・永井・葛山・菊地勝ちの6−1勝ち。川上は戸塚氏の4五歩早仕掛けにやられてしまった。戸塚氏は直前の個人戦で自分もしばかれたし、この後リーグ戦で早稲田の高木君にも勝つなど、結構強かったようだ。

こうして初日は都立大戦・神大戦とも6−1勝ちとして、他大に勝ち数で差をつけられることもなく、まずまずの出だしだったように思う。また連敗者がいなかったこともプラス材料だっただろう(直前の負けを引きずった人がいなかったという意味で)。

3回戦:対中央大学

リーグ戦2日目は中央・早稲田・東大との3連戦である。毎度のことだが、リーグ戦は2日目がかなりハードであり、ここを無事に乗り越えないと優勝は到底見えてこない。中央大は初日に早稲田・東大戦ともに2−5負けしているが、途中は早稲田・東大も結構危なかったらしく、何となく嫌な感じはしていた。それでもチームは勝つと思っていたのだが・・・。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小林 川上 今 小関 永井 葛山 小川

中央大学 星野 清板 渡辺 高橋 近村 土屋 加藤

慶應はこの3回戦から小川を投入した。客観的にみると、四・六は慶應有利、三・五・七は勝負、大・副は苦しいといった感じだろうか。・・・既にこう書いた時点で中央大学は下位校ではなく、互角の当たりとなっている。しかし、当時はやはり上位校といえば東大・明治・慶應・早稲田の4校と思っていたこともあり、負けてはならないと思っていたし、また地力では慶應が勝っているはずではあった。個人的には強豪近村氏が2日目から突然出てきてかなり動揺したが、三将戦は渡辺君が四間飛車党ということで今の右四間で勝てると信じていた。よって慶應が負けるとすれば、大・副・五・七を全部取られたときだけだと思い、自分さえ勝てばチームは勝てると思っていた。しかし・・・。

五将戦は近村氏が右四間模様から銀矢倉に組んできたので、5筋の位を取って対抗した。やや作戦勝ち模様と思っていたが、仕掛け方を間違え、一気に劣勢となってしまう。それでも強引に食いついて勝負手を連発すると、近村氏がこちらの攻めに挨拶しすぎたため、こちらの攻めが加速して最後は圧勝。途中で攻め合いにこられたら負けていたと思われ、最後は圧勝でも気分的には辛勝という感じだった。

さすがに五将戦を取ったのでチームは勝つと思ったのだが・・・。その他の結果は、葛山が土屋氏に反則勝ち(投了しようと思った矢先の反則だったらしい)を拾い、小関はしっかりと圧勝したが、その後がいけない。今は渡辺氏の四間飛車に右四間で優勢となるも、そこからスカな手を連発して負けてしまい、小川は加藤氏との相矢倉で逆転負け、川上は清板氏に陽動振り飛車で挑むも圧敗、小林さんも部内戦の時のような冴えが見られず圧敗、結局チームは無念の3−4負け。しかも内容的には葛山も負けなので、実質2−5負けという惨状だった。

4回戦:対早稲田大学

中央大戦で負けてしまい、チームはもう後がなくなった。勝ち数での逆転優勝を狙うためには、これから続く直接対決で大勝ちする必要がある。早稲田はどういうわけか工藤さんが来ていないらしく、まだチャンスはある。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小林 小関 永井 葛山 菊地 齋藤 小川

早稲田 石川 岡安 高木 河田 村瀬 細川 関根

実のところ川上・今の2枚切りオーダーは工藤さんが出てきた時の予定だったが、結果的にはエース細川さんに齋藤健一がピタッと当たり、最高のオーダーとなったと思う。早稲田から見れば最高6−1くらいまでできると考えるのかもしれないが、地力でやや劣る慶應としては、オーソドックスなオーダーよりは相当勝ち目があるように思っていた。四ははっきり慶應有利、六はさすがに厳しい。五将もやや苦しい感じはあるが、残りは互角かそれ以上といったところだろう。過去の直接対決のデータを見ると副・七も危なかったりするのだが、ここまできたらもうそんなことは関係ない。互角以上のところを確実に勝つ以外に道はない。慶應勝ちのヴィジョンは大・副・三・四で3つ以上、残りで1つ以上といったところか。

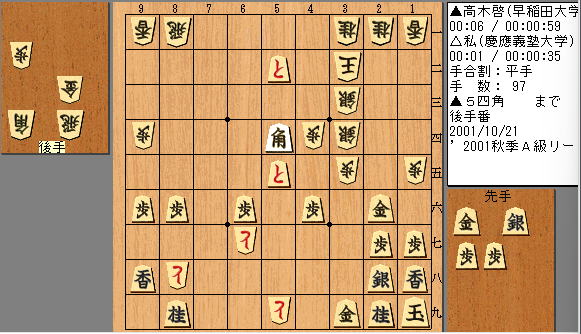

対局直前、高木君が「永井さんには一生勝てませんから」などとだるいプレッシャーをかけてきた。高木君に負けると後が相当うるさそうなので、ここは勝つ一手だと思っていた。戦形は予想通り高木君の四間飛車穴熊対私の銀冠。この戦形はこの年の夏休みあたりから自分にとって1つのテーマと思って、指しまくっていたので、どちらを持ってもある程度自信はあった。しかし、その自信は脆くも崩れ去った。高木君の構想は私の構想を上回っており、あっという間に作戦負けから敗勢に陥ってしまう。あまりに大差だったので、団体戦でなければとっくに投了しているはずの将棋だった。

だが、リーグ戦で粘りを欠いて投了するわけにもいかず、悪あがきをしまくっていたら、突如高木君の指し手が乱れに乱れ、逆転に成功。しかし・・・。簡単な5手詰みを逃してしまい、再び逆転してしまう。寄せが分からず千日手模様となり、千日手指し直しを申し入れるが、高木君は当然のごとく千日手にはせず、指し続ける。千日手指し直しをすれば勝つ自信はあったが、千日手を回避されれば負けると思っていただけに、この交渉は我ながら黒い交渉だったと思うが(笑)、その影響があったのか、交渉直後、高木君が再び乱れる。何度逆転したか分からないほどひどい内容の将棋だったが、最後は団体戦らしく絶対に負けないよう手堅くまとめて大逆転勝ち。234手という大熱戦だったが、今見ても内容的にはひどいものだった。

その他の結果は、O関が岡安氏の四間飛車穴熊に圧勝(岡安氏が強引に王手飛車をかけにきたのがやりすぎだったようだ)、葛山は河田君の横歩取り△8四飛相手に途中は苦しかったようだが最後は普通に逆転勝ち、小林さんも石川君の右玉に圧勝、七将戦は小川の四間飛車に対し関根氏が棒銀で優勢となるが、最後は小川が逆転勝ちし、五・六将戦を落としただけの5−2勝ち。結果的に絶妙のオーダーが炸裂した形となった。

5回戦:対東京大学

東大は春から戦力が大幅にアップしていた。加納氏が復帰し、個人戦3位の石橋君が加わり、石井君も個人戦4位と波に乗っている。この他にもエース市川君をはじめ、中谷氏・鈴木氏・倉川氏・軽部氏・山田氏・宮川氏などがいるわけで、層の厚さは間違いなく関東№1であっただろう。5回戦の当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小林 川上 小関 永井 葛山 菊地 小川

東京大学 中谷 市川 石井 山田 加納 倉川 石橋

三・五は慶應有利、大・四は勝負で副・六・七は苦しいと思っていた。まぁこれは慶應から見た評価で、東大からみれば大将も東大有利と見るのだろう。冷静に見て慶應は5番手以下の層が薄く、葛山・小関の勝ちは大前提で、小林さん・私も勝たなければチームの勝ちは極めて厳しい。・・・ということで、慶應勝ちのヴィジョンは大・三・四・五で4つ、どこかで落とした場合、副・六・七のどれかで取るという感じだろう。

四将戦は山田君が石田流を得意としていることが分かっていたので、使う作戦は前もって決めておいた。高田流左玉である。彼の石田流をまともに受ければ、春のリーグ戦の菊地ー山田戦のように猛烈な早指しをされる恐れがあり、相手のペースに引きずり込まれるのが嫌で、相手の不慣れな将棋に持ち込んで序盤から神経を遣わせようと思っていた。結果は功を奏したようで、序盤からこちらのペースで進み、難しいところも多々あったが、最後は圧勝。直前の高木君との将棋で234手も指していたこともあり、長期戦になることは避けたかったが、思いのほか短時間で圧勝することができた。

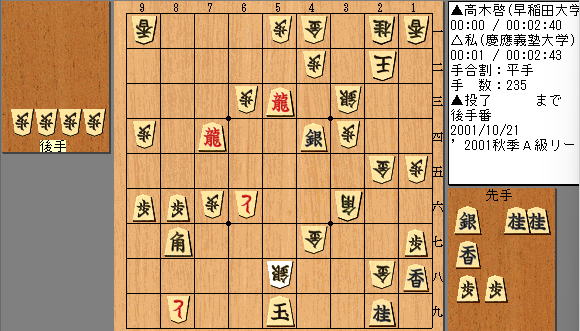

しかしその他の結果はまさかの全敗で、結局自分が勝っただけの1−6負け。信じ難いほどの大敗だった。これで全勝は東大・明治となり慶應の優勝の目は完全に消えてしまった。

6回戦:対学習院大学

学習院は大将の入子氏とここまで全勝中の舟田氏が要注意。自分の将棋は小林氏の陽動振り飛車に対し、居飛車穴熊で対抗したが、序盤早々に6筋の位を取られてしまい、作戦負けに。こちらは玉を徹底的に固めて勝機を待つつもりだったが、玉頭の厚みを活かして機敏に仕掛けられてしまい、敗勢に。この時はさすがに自分の全勝もここまでかと思っていたが・・・。明快に負けとなる順はたくさんあったが、小林氏が最善手を逃し続け、少しずつ差が縮まっていった。入玉含みで粘っていったらいつの間にか逆転し、最後も相手玉を詰ますまではまだ大変と思っていたが、小林氏は勝ち目なしとみて投了された。ひどい将棋だったが、これを拾うことができたのは幸運としか言いようがない。

その他の結果は、小林さんが入子氏の右四間に圧敗、葛山が池本氏の筋違い角に圧敗(池本氏はリーグ戦2日目から登場し、3連勝中で実は結構強かったようだ)したが、今が舟田氏の全勝をストップし、川上・O関・小川勝ちで結局5−2勝ちとなった。

なお、全勝対決となった東大ー明治戦は4−3で東大が勝って東大の優勝はほぼ確定となった。

7回戦:対明治大学

既に消化試合になってしまった明治戦だが、選抜トーナメントにつなげるためにもいい形でリーグ戦を締めくくりたいところ。個人的にもリーグ戦全勝がかかっており、かなり気合が入っていた。7回戦の当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小林 小関 永井 葛山 菊地 齋藤 小川

明治大学 伊藤 馬上 宮治 清水上 斎藤 藤井 白田

三ははっきり慶應有利、副・四・五は勝負、六は苦しく、大・七もやや苦しいといったところか。慶應が勝つためには自分は絶対に勝たなければならず、副・四・五で2つ以上、大・六七で1つ以上と思っていた。

三将戦は宮治氏の四間飛車穴熊対私の銀冠。チームが勝つためには自分は負けられないというプレッシャー、リーグ戦全勝をかけた一戦ということでかなり緊張した。はやる気持ちがあったのか、優勢になるまでの互角の状況がもどかしくすら感じたが、高木君との将棋の反省を踏まえ、序盤を工夫したら思いのほか成功し、最後は全駒勝ち。無事にリーグ戦全勝を達成することができてほっとした。

その他の結果は、小林さんが伊藤君との先後同型矢倉で圧勝(小林さんにこの戦形を教えておいたことが功を奏したか)、O関も馬上さんとの相矢倉で圧勝、小川が白田君の右玉相手に途中は苦しかったようだが、手厚い指し回しで逆転勝ちし、4−3勝ち。強豪明治相手に勝ったことは選抜に向けていいはずみになるはず・・・だった。

個人的にも初めてリーグ戦全勝を達成することができて自信にもつながった。他大でリーグ戦全勝を達成したのは倉川氏(東大)、清水上氏(明治)、細川氏(早稲田)で、この3人と並んでリーグ戦全勝・・・と書くとおこがましくて恐縮してしまうが(笑)、葛山主将の絶妙な采配やツキに恵まれたことは間違いない。

(6)選抜トーナメント

リーグ戦の最終戦では明治にいい形で勝つことができたこの勢いを活かして選抜トーナメントに挑んだつもりであったが、やはり地力では劣っていただけに、ある意味オーダー頼みという感じはあった。

準々決勝:対立教大学

選抜トーナメント1回戦は慶應がリーグ戦3位だったことによってシード。準々決勝の相手は東海大を5−2で破ってきた立教大であった。立教大は学名経験者の後藤氏・高校選手権者の小木曽君がチームの中心であり、その他に福元氏・渡辺氏・池上氏など中堅クラスが揃っており、全く侮れない。しかし池上氏は法事で実家に帰っているとの情報が直前に入ってきた。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 川上 永井 小関 葛山 小川 菊地 小林

立教大学 渡辺 小木曽 森田 永田 後藤 藤井 福元

小関・葛山の2枚看板に当て馬を使われた感じで、慶應としては危ない当たり方になった。三・四ははっきり有利、副・五はやや苦しく、大・六・七は互角かそれ以上といったところか。傍目には自分のところが一番厳しそうだが、A級リーグ戦で全勝したことで自信も回復していたし、後は気持ちで負けないように、と思っていた。

戦形は小木曽君の四間飛車穴熊を予想していたのだが、意外にも矢倉だったので得意の急戦矢倉で対抗した。序盤こちらから積極的に仕掛けてみたものの、治まってしまい作戦失敗だと思っていたが、小木曽君は作戦負けだと思っていたようで、悲観する程悪くはなかったようだ。第二次の駒組みを終えて再び仕掛けると、小木曽君は対応を誤り優勢になる。しかしその直後こちらにも緩手が出て形勢は混沌としてしまう。結局、勝負どころで何回か勝負手を逃し続けたのは私の方で、最後は圧敗。

その他の結果は小川が後藤氏の右玉にやられてしまったが、小関は全駒勝ち、葛山はなぜか三間飛車を使って途中苦しかったようだが最後は普通に勝ち、川上は四間飛車で渡辺君の急戦を熱戦の末破り、小林さんは福元氏の三間飛車穴熊に居飛車穴熊で圧勝、菊地も藤井君相手に相穴熊で必敗形に陥るも持ち前の怪しさでひっくり返し、結局5−2勝ち。

準決勝:対早稲田大学

泣いても笑ってもこの日で王座戦に行けるか否かの決着がつく。王座戦を除けば1年で最も大切な試合の日だったといえる。その1年で最も重要な試合の日にありえないアクシデントが起こった。大将で起用するはずだった川上がオーダー表交換の時間になっても現れない。やむを得ずオーダーを変更する羽目に。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 小関 齋藤 葛山 小川 菊地 小林

早稲田 高木 河田 岡安 細川 村瀬 工藤 関根

本当は齋藤を細川さんにぶつけるはずだっただけに、この予定変更は慶應にとって相当苦しい当たりになってしまった。はっきり有利なのは副将だけで、大・七は勝負、四・五はやや苦しく、三・六ははっきり苦しいといったところか。慶應が勝つためには大・副・七が勝つのはほぼ必須で、残り1勝を四か五に託す感じ。地力で劣る慶應としては、オーダーの工夫を最大限にしてようやく勝負になるくらい厳しいと思っていただけに、このオーダーの予定変更は致命的であった。対局前から内心怒る気持ちを抑えきれなかったのは自分だけではなかったと思う。

高木君との将棋はまたも高木君の四間飛車穴熊に私の銀冠。リーグ戦の時は中盤からいきなり必敗になったこともあって、中盤は工夫したつもりだったが、作戦勝ちと思っていた局面は今振り返ってみるとむしろこちらの作戦負けにすら見える。中盤飛車交換となった直後、高木君が自陣に桂馬を埋めた手が攻守ではっきり劣勢に。終盤粘ったものの、最後はぴったり詰まされてしまった。

自分の負けでさすがにチームの負けを覚悟したが、どうやら自分の将棋が一番最後に終わったらしく、小関に結果を聞くと何と完封負け。まさかの0−7負けにはあまりのショックで言葉が出なかった。当時慶應は遅刻が非常に多く、遅刻に甘い風潮があったが、その悪いところがもろに露呈してしまったようで、チームの士気にも悪影響を及ぼしたことは間違いない。それを自分が負けた言い訳にするつもりは毛頭ないが、以後遅刻に対しては人一倍厳しく注意するようにしたし、レギュラー陣に対してはレギュラー以外の人への配慮(古新戦への応援など)も強く求めるようにした。準レギュラー時代に悔しい思いをした経験もあったし、この時の悔しさも忘れることができなかったこともあり、二度と同じ思いはしたくない、その一心で口うるさく言ったこともあったため、一部の人からは煙たがられたこともあったが、やって当たり前のことをできるようにとにかくしたかった。

この2001年は振り返ると個人戦については年間通算で負け越しという、レギュラーとしてはあるまじきひどい成績だった。これは一重に実力不足が響いたとしかいいようがない。多々反省すべき点はあったと思う。しかしその一方でリーグ戦については11−1と非常に高い勝率で、秋のリーグ戦では他大のエースに交じって全勝を達成することができた。内容的には決して威張れるものではなかったが、団体戦に白星を集中させることができたのは、団体戦への強い気持ちがあったからと思っている。

大学4年の時

将棋関係のページ

トップページ