春季関東個人戦 春季関東リーグ戦 夏合宿 全国オール学生(団体)

秋季関東個人戦 秋季関東リーグ戦 選抜トーナメント 4年間の振り返り

この年は、前年からの戦力ダウンもほとんどなく、一方新戦力の加入もほとんどないという、ある意味レギュラーはほとんど前年と同じメンバーという感じだった。個人的には大学最後の年度ということで、気合が入っていたことは言うまでもないが、苦しかった就職活動を終えて、卒業もほぼ決まり、自由に羽を伸ばせた非常に良い時期だったように思う。

(1)春季関東個人戦

就職活動の途中は、春の個人戦はおろか、リーグ戦にすら間に合わないかもと思っていたが、結果的には4月頭に内々定をいただくことができ、無事に関東個人戦に間に合った。将棋の調整もまずまずで24レーティングも上昇傾向にあった。しかし・・・。結果からいうと、またも予選落ち。1年秋の個人戦から何と6期連続予選落ちというのは、実力といってしまったらそれまでだが、リーグ戦での戦績を考えると、自分でも不思議に思えてならなかった。まぁ個人戦というのは負けても自分以外には迷惑はかからないが、個人戦実績があまりにも不振で、相性の悪さに呆れていた。

(2)春季関東リーグ戦

・・・というわけで個人戦は案の定振るわなかったが、リーグ戦では同じ失敗は繰り返すことはできない。自分の負けがチームに迷惑をかけることは誰よりも理解していたつもりだったし、何としても結果を出してチームに貢献したかった。自分のポジションは大将。自分は格上に一発入れるというよりは格下に負けないタイプだったので、大将か七将というのが一番ぴったり当てはまるポジションだっただろう。

1回戦:対中央大学

中央大学には前年の秋のリーグ戦で痛い目にあわされているだけに、油断できないと思っていた。しかし、中央のエース星野氏にO関が当たり、結果的にはかなり良い当たり方になった。自分の相手は戸枝氏。戦形は戸枝氏の三間飛車に対し、左玉を挑もうとするが、途中で駒組みが強引すぎると思って断念したのが裏目に出て、中途半端な居飛車にしてしまい、作戦負けに。こちらの玉だけが相当薄くなってしまい、中盤でぶっ捌かれれば圧敗になると思っていたが、慎重に中盤戦を乗り切って丁寧に受けていたら、どうにか受け切って最後は圧勝。こういう将棋は圧勝か圧敗のどちらかになるので神経を消耗するし、自分には不向きな将棋だと反省したが、何はともあれいい形で勝つことができた。

チームの方はO関が星野氏にしっかりと圧勝し、小川も昨年しばかれた加藤氏にリベンジし、菊地も渡辺君にしっかりと勝ち切り、危なそうなところをすべて勝つことができ、蓋を開ければ7-0で完封勝ち。幸先の良いスタートを切ることができた。

2回戦:対学習院大学

学習院は同期入子君を中心に、個人戦32の舟田氏・学生女流名人の永田香子氏が要注意といったところ。幸い舟田氏にはO関が、永田氏には葛山が当たったこともあり、不安なのは入子君と当たる自分のところくらいか。入子君とは1年秋の個人戦以来の対戦で、前回は快勝したが、その後入子君の成長は著しく、あまり自信はなかった。

自分の将棋は角換わりとなり、得意の右玉で対抗したが、中盤強引に敵陣に角を打ち込んだのがやりすぎで、無理攻めとなってしまい、途中からどうしようもなくなってしまった。最後追い上げたものの届かず完敗。

チームの方は、O関が舟田君に圧勝、葛山が永田さんに必敗形から端攻めの1点狙いで大まくりを見せ大逆転勝ち。蓋を開ければ自分が負けただけの6-1勝ち。6-1の1は初めての経験だったので、あまりいい気分はしなかったが、チームが勝っていればまずは御の字。2戦終わって13-1と素晴らしいスタートだったように思う。

初日はいつもなら上位校は連勝スタートとなるところだが、事件が起こった。立教が東大に4-3勝ち。立教の柱である小木曽氏・渡辺氏・福元氏・児玉氏が全員勝ったようだが、東大相手にしっかりと勝ち切ったのはさすがであり、要注意と感じた。

3回戦:対早稲田大学

早稲田は岡安氏・工藤氏・関根氏の抜けた穴が大きく、春は細川さんも温存する作戦(まぁさすがに7回生だったからかもしれないが)で大幅に戦力ダウンしている(関根君は卒業というわけではなく、何故抜けてしまったのかは分からなかったが)。代わって新戦力となったのが1年生の岡部君。1年生ながら24レーティングでは2300くらいあるようで、高木君と並んでこの二人が要注意といったところ。当たりは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 永井 小関 菊地 日計 葛山 小林 小川

早稲田 岡部 田村 村瀬 石川 小出 高木 河田

副・五は有利、四は不利、その他は互角といったところか。この頃から菊地・小川が成長し始めるのだが、少なくとも春のリーグ戦が始まった時点では三・七は互角と見ていた。

自分の将棋は岡部君の三間飛車穴熊に対し、こちらは居飛車穴熊。玉形が同じなだけにどうやって仕掛ければ良いのか、と苦労して時間を割いて仕掛けたが、いまいち成果は上がらずやや苦しい展開になった。中盤、相手の持ち駒の銀を居飛車の右桂と交換するという、一見こちらが大きく得になりそうな順(実際にはそれをやられれば相当居飛車が苦しかったと思う)を警戒していたが、さすがにやりづらいかなと思っていたところ、岡部君が別の順で強引に猛攻を仕掛けてきた。さすがにやや無理気味だったようでこちらが優勢になるが、その後必勝になる順を逃し、形勢は混沌としてしまう。一方的に食いつかれそうになったが、ギリギリのところで踏ん張り、終盤相手の攻めをとことん遅らせた後、一気に猛攻し、最後は圧勝。何度か悪手も指した気がするが、自分らしい将棋だったと思う。

チームの方は永井・小関・菊地・葛山・小川勝ち、日計・小林負けの5-2勝ち。何といっても村瀬君・河田君の2枚を菊地・小川で取れたのは大きかった。日計は関東個人戦で山内祥敬氏・舟田氏を倒すなどブレイクし、レギュラーとして1回戦から3回戦まで出場したが、快進撃はここまで。

4回戦:対東海大学

東海大学は前年秋のリーグ戦でBⅠからA級に昇級したチームだが、要注意選手もいないため、きっちり7-0でいきたいところ。慶應は斎藤優をデビューさせた。自分の相手は井上氏。そういえば1年の頃関東新人戦で当たった相手で、その時は大苦戦を強いられたこともあって、気を引き締めて臨むことにした。戦形は井上氏の三間飛車に対し、こちらは得意の左玉。やや強引な駒組みをしたこともあって、井上氏は咎めに来たが、咎め方がまずく、いきなり角得の大差で必勝となり、最後も慎重に寄せ切って圧勝。

チームの方は予定通り7-0で完封勝ち。斎藤優はデビュー戦初勝利。

5回戦:対明治大学

ここまで全勝は慶應・明治のみ。ここで明治に勝てば、最終日に東大相手に負けても勝ち数争いで優勝の可能性も出てくるという大一番であった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 齋藤健 永井 小関 菊地 葛山 小林 小川

明治大学 藤井 斎藤 伊藤 上田 石原 清水上 白田

慶應は藤井君に齋藤健一を当て馬として当てた。副・四・五は慶應有利、大・六は苦しく、三・七は勝負と思っていた。斎藤D君との対戦は2年生の秋のリーグ戦以来。その時は終盤でぴったりの即詰みに討ち取ることができたが、D君は年々評価を上げてきており、油断できない相手だと思っていた。この頃、D君は矢倉相手でも右四間を得意としており、直前にO関邸で対斎藤D君の対策を練っていた。このO関邸合宿では、合わせて伊藤君の矢倉▲3五歩早仕掛け対策も練って、O関ー伊藤戦の勝利もシュミレーションしていたのだが・・・。

戦形は予想通りD君の右四間。研究以上の成果が上がって、序盤早々優勢になった。しかしそこからリードを広げることができず、D君に立ち直りを許してしまった。そこからはD君に一方的に攻められてしまい、以下は勝負どころなく完敗。D君には勝ちたいと思っていたし、それに向けての研究も十分行って優勢になった将棋だっただけに、悔しかったし、精神的ダメージも相当大きかった。

チームの方は、菊地・葛山が順当に勝ち、齋藤健一がエース藤井君相手に大金星を上げたにもかかわらず、小林さんは清水上君に普通に負け、小関が伊藤君の▲3五歩早仕掛け相手に受け方を間違えて圧敗、小川も白田君にこってりしばかれ、3-4負け。・・・ということで3-4負けの4に入る戦犯をやらかしてしまった。中でも序盤早々に優勢になりながら勝ち切れなかった自分の罪は大きかった。慶應有利で計算していたところだったし、今考えても自分の負けは許されないものだったように思う。4年間のリーグ戦の中でも2回しかなかった戦犯のうちの1回がこの一戦で、痛恨の敗戦であった。

6回戦:対東京大学

明治には負けてしまったが、勝ち数の関係で東大に勝てばまだ優勝の目は十分あった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 齋藤健 永井 小関 菊地 葛山 小林 小川

東京大学 石橋 市川 倉川 池田 山内一 鈴木 中谷

相変わらず東大は層が厚く、慶應有利で計算できそうなのは三だけで、五は勝負、大・副・四・六・七は苦しいという感じ。この当たりでは慶應が勝つためには三・五が負けるのは論外で、四・六・七あたりで何とかしたいところ。

自分の将棋は市川君の三間飛車穴熊対私の居飛車穴熊。序盤市川君に石田流に組まれてしまい作戦負けに。普通はこの戦形で石田流に組まれたら咎めに行かなければいけないのだが、こちらの序盤が無策すぎたようだ。それでも中盤仕掛けられた局面からは難解な局面が続いたが、イッチーの振り穴は非常にうまく、途中からは防戦一方になってしまい、駒損が響き、最後は相手にだけ入玉され、圧敗。改めて自分の弱さを思い知らされた。

チームの方は、O関が倉川君に順当に勝ち、葛山はエース山内一馬君相手に強い内容で圧勝したが、、残りが全部負けの2-5負け。東大との地力の差を痛感させられた。

7回戦:対立教大学

直前の市川君との将棋が長引いたこと、東大に敗れて優勝の目がなくなったこともあって、最終戦は自分を切って若手を育ててもらうよう頼んだ。東大に勝った立教相手にそんな申し入れを主将にしたのは良くないことだったかもしれないが、その結果当たりは以下の通りとなった。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 齋藤健 小関 菊地 葛山 小林 小川 斎藤優

立教大学 児玉 田川 渡辺 永田 小木曽 藤井 福元

やはり立教で警戒すべきは児玉氏・渡辺氏・小木曽氏・福元氏の4人。この4人のところで全部負けなければ相当負けないはず。ただし、立教も中々オーダーの組み方がうまく、O関・葛山の2枚看板にはぴったりと当て馬を当ててきたので、慶應としてはかなり危ない当たり方だったと思う。

O関・葛山は当然ながら圧勝、小川も藤井君相手にしっかりと勝ち切るが、案の定両斎藤がしばかれ、菊地も渡辺君に圧敗し、3-3で小林ー小木曽戦を残す。小木曽君の受けがしぶとく、入玉されそうになるが、小林さんが守りの金を攻めに使ったのが好判断で、ギリギリのところで入玉を阻止し、どうにか4-3勝ちで事なきを得た。

この春のリーグ戦は、自分の成績が3-3と惨憺たるものだった。明治戦で優勢の将棋を勝ち切っていれば、リーグ戦優勝もできたかもしれないし、そうすれば東日本大会には出場できただけに、本当にもったいないことをした。唯一の救いは秋のリーグ戦でなかったことだが、「5-2で許されるポジションなどない、レギュラーとして出るからには最低6-1はノルマ」と言い聞かせていただけに3-3という惨憺たる成績でチームの足を引っ張ってしまい、ショックが大きかったことは言うまでもない。

(3)夏合宿

春のリーグ戦の敗戦の尾を引きずっていたわけではないが、夏合宿の慶應名人戦も苦しかった。慶應名人戦初日にまたも櫻井にしばかれ、斎藤優にも負けるなどして、1-2。後輩たちからは散々「引退ですか」と挑発されてしまう羽目に。結果を出せなければ何も言い返す資格がないのが勝負事の世界の厳しさ。だが、慶應名人戦初日が終わった後、明治から参加してくれていた斎藤D君の部屋に遊びに行き、そこでD君と将棋を指しまくったことが復活のきっかけとなり、斎藤D君には感謝している。そこでD君に鍛え直してもらったおかげか、慶應名人戦二日目は3連勝して結局4-2。この慶應名人戦の結果は全体的にはとても満足できるようなものではなく、屈辱的なものではあったが、この時を境に以後好調を持続することができたという意味では、非常に大きかったと思っている。

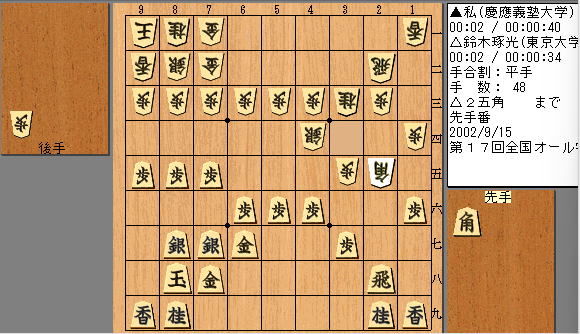

(4)全国オール学生選手権(団体)

例年参加しているオール学生の団体戦だが、この年は密かに本気で優勝を狙っていた。慶應は5番手以降の層が薄いこともあって、7人制の団体戦では苦戦を強いられているが、5人制の団体戦であるオール学生はある意味優勝が十分狙えると思っていた。大学生にとってはお祭り程度の意味しかないオール学生ではあるものの、秋のリーグ戦に向けていい弾みにしたかった。

1回戦:対東京大学(2)

この日、対戦相手の抽選はすべてO関が行ったのだが、、いつもの太さが見られず強敵ばかり引いてくるので呆れてしまった。まぁ逆にいえば強敵との対戦ばかりになった方がソルコフが高くなるメリットもあるのだが、冷静に一戦一戦勝ち抜くハードルの高さも軽視できない。初戦から東大二軍というのはかなりハードだったと思う。どこぞの無名中学か無名高校を引くチャンスはあったはずだが、この日のO関はとことん引きが細かった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将

慶應義塾 永井 葛山 小関 小林 菊地

東大(2)山内祥 池田 石井 高野 ■

どういわけか東大二軍は4人しか来ていない。・・・ということで菊地は初戦不戦勝。当たり方も悪くなく、最高5-0勝ちが望めそうである。自分の相手は山内祥敬氏。普通に考えれば互角の相手なのだろうが、春の個人戦で日計が勝っていたこともあって、負けたら何を言われるか・・・とかなりのプレッシャーがかかっていた。戦形は山内君の三間飛車に対し、こちらは居飛車穴熊。すんなり松尾流に組んでいけば作戦勝ちだったが、欲張って4筋で歩交換しようとしたところで開戦となってしまい、難解な局面に。「これはだるいことになったんじゃないか」と隣で私の将棋を見ていた葛山が内心心配(期待?)していたらしいが、中盤の難所で山内君が二歩を打って終了。

一足先に対局を終えてチームの状況を見てみると、石井君がO関に相矢倉で無理仕掛けをしていて、以下はO関が普通に圧勝。菊地の不戦勝もあってチームの勝利は早々と決まった。しかし残る2局はどうも怪しい。葛山は池田君相手に急戦矢倉で対抗したが、中盤で大きな見落としがあってどうしようもない局面に。しかし池田君にも攻め損ないがあって最後は切れ負け特有のたたき合いとなり、何故かお互い時間が残っている局面で池田君が投了。どうして投げたのか意味が分からなかったが、これで4勝目。小林さんは高野君の四間飛車穴熊に銀冠で対抗して優勢になるが、穴熊の堅さにうんざりしたか、徐々に差が縮まり、最後は小林さんの時間が切れて終了。1回戦は4-1勝ちとなった。

2回戦:対東北大学

続いては王座戦常連校の東北大学。またしても気が抜けない相手である。ただ、要注意は花岡氏一人なのでさすがにチームは勝つだろうと思っていた。結局私が花岡氏と当たることになり、花岡氏が急戦矢倉模様にしてきたので、早めに△6四歩と突いたら▲3八飛から一歩交換されて▲3六銀の好形に組まれ、ど作戦負けに。以下は勝負所なく圧敗。何とも恥ずかしい将棋で、申し訳ない気持ちで一杯だったが、幸いチームは残りを全部取って4-1勝ち。

3回戦:対京都大学

例年だと2回戦が終了した時点で昼食休憩となるのだが、この年は3回戦まで昼食抜きで一気に行うらしい。対戦相手は京都大学。2回戦までで10-0と1つも負けていない。中でも高校新人王経験者の植木君は要注意。O関は植木君が大将と読み切って、O関自ら当たりに行くオーダーを組んだ。

自分の将棋は藪塚氏の藤井システムに対し、居飛車穴熊模様から急戦を仕掛けた。途中危なくなる順もあったが、気合で通し、最後は圧勝。結局O関のオーダーが功を奏した形になり(勿論みんなが実力を発揮したのが一番の要因だが)、5-0で完封勝ち。3回戦を終えて13-2で暫定首位に立った。

4回戦:対東京大学(1)

昼食休憩を挟んで4回戦の相手は東大一軍。いよいよ直接対決の大勝負となった。東大はこの4回戦から山内一馬君が登場してきた。倉川君・石橋君を除けばほぼフルメンバーといえるだろう。倉川君・石橋君が出場していなくても遜色ないメンバーが揃っているあたり、東大の層の厚さは流石としかいいようがない(二軍チームにすら出ていないのは謎だったが)。当たりは以下の通り(敬称略)

大将 副将 三将 四将 五将

慶應義塾 葛山 小関 永井 菊地 小林

東大(1)加納 山内一 鈴木 中谷 市川

こうしてみると、やはり東大一軍の層は厚い。東大側から見れば5-0まであると考えるのかもしれない当たりで、慶應としては一目苦しそうである。ただ、副将戦は直前の平成最強(ミニ最強)でO関が山内一馬君をしばいており、大将戦も十分勝ちが期待できそうなので、残り1つをどこで取るかが問題と思っていた。慶應勝ちのヴィジョンは大・副・三で2つ以上、四・五で1つ以上といったところか。できれば大・副・三の上3枚で勝って決めたいところ。

自分の将棋は、琢光君が加納さんの得意としているレグスペを採用してきた。対する私は4枚銀冠でガチガチに固めて固さ負けしないように対抗した。中盤琢光君が持ち駒の角を使って1歩かすめ取りに来た構想が強引で、こちらに好手が発生していた。

ここで▲4五歩△同銀とした局面で本譜は▲1五歩と指してしまったが、▲5五角ならば明確に先手優勢だった。▲1五歩と指した瞬間に▲5五角が見えて愕然としたが、それでもこちらのペースではあったようで、相手の左桂の捌きを封じて攻めを遅らせている間に二枚飛車で攻め込んだのが好着想で、なけなしの金を受け一方に使わせ大差となった。切れ負け将棋ということで持ち時間勝負はかなり微妙ではあったが、形勢が大差だったこともあり、綺麗に寄せ切ることこそできなかったものの、最後は全駒勝ち。持ち時間も何とか2分ほど残して無事詰ますことができた。

さて、チームの方はというと、葛山ー加納戦が加納氏得意のレグスペに対し葛山が見事な構想を見せて優勢となるも、途中で見落としがあったらしく無念の逆転負け。個人的にはこのレグスペは作戦として認めたくない気がするが、時間の短いアマチュア将棋で的確に咎めるのは中々難しいようだ。O関は山内一馬君の四間飛車穴熊に対し、銀冠で迎え撃ち、終盤で働きの弱かった飛車を玉頭に転換する素晴らしい構想を見せて圧勝。小林さんがイッチーの振り穴にしばかれ、2-2で菊地ー中谷戦を残す。千日手指し直し局となったこの将棋は、切れ負け特有の時計のたたき合いとなり、明らかに取る一手の局面で10秒くらい菊地が考えており、形勢はともかく持ち時間で逆転されるのでは?と冷や冷やさせられたが、どうにか中谷君の持ち時間を切らして3-2勝ち。相手が山内一馬君なら持ち時間で逆転されていたのではないかと思うが、貴重な白星を挙げてくれたので結果オーライ。

5回戦:対立命館大学

4回戦を終えて4戦全勝は慶應大・明治大・東海高校の3校で、勝ち数は東海高校が17でトップ、次いで慶應が16、明治は14であった。何としても東海高校を引いて優勝したいところであったが、O関のクジ運は最後まで細く、立命館大学を引いてしまう。さすがに明治ー東海高校は明治が勝つであろうから、明治と勝ち数勝負になれば優勝できそうだ。ということでここはとにかく立命館に勝つしかない。当たりは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将

慶應義塾 菊地 小林 小関 葛山 永井

立命館 櫻井 鈴木 禰保 君島 福井

立命館は加藤幸男君・武田俊平氏の2枚看板が出場しておらず、2回戦で東大(1)に2-3負けしていた。慶應にも十分勝機はある。しかし、相手がフルメンバーではないとはいえ、層が厚いことは間違いない。関西学生名人の君島君をはじめ、全国オール学生3位の鈴木雄貴君、高校選手権者の禰保君がいて、櫻井君・福井君も立命館の順位戦で加藤幸男君・熊野君に勝っているなど、全くもって侮れない。ただ、対戦した時は櫻井氏・福井氏のことをあまりよく知らなかったので、大・五が負けるのは論外だと思い、対局前に菊地に「俺とお前は絶対に負けてはいけない」と檄を飛ばしておいた。実際には大・副はやや苦しく、三・四・五は勝負といった感じで、菊地には少々厳しい注文だったかもしれないが、このクラスには勝ってほしいと強く思っていた。

自分の将棋は福井氏の四間飛車対私の居飛車穴熊しっかり組めて作戦勝ちだと思っていたが、仕掛け方がまずく苦しくしてしまった。その後あれこれごまかしているうちに将棋の方は逆転できたが、今度は持ち時間が大ピンチ。焦ってノータイム指しを続けていたら寄せ損なって入玉されてしまった。残り時間は私が1分半、福井氏が5分。局面はともかく持ち時間的に必敗形としかいいようがない。しかもこの時計のたたき合いの中で福井氏はひたすら持ち駒を打って私に取らせようとしてきた。相手の持ち時間を削る常套手段である。幸い、駒を打つところが全部読み筋通りだったので、駒を取るのにそれほど時間がかからず、むしろ駒を打つ福井氏の方が持ち時間を消費していたように思う。そんなこんなで持ち時間も急接近し、最後は何故か福井氏の持ち時間が切れて終了。将棋の内容だけを見ればひどいものだったが、ある意味切れ負け将棋特有の大熱戦だったと思う。

しかしチームの方はというと、葛山が君島君に逆転勝ちしたものの、菊地が櫻井君相手に中盤の難所で駒得に目が眩んで負け、O関は良い所なく禰保君に負かされ、小林さんは投了3手前までずっと勝ちだったはずの将棋を、合い駒ミスで痛恨の3手頓死し(激痛)、2-3負け。

結局、明治が東海高校を破って唯一の全勝校となり優勝(勝ち数18)。慶應は東海高校・東大(2)と4勝1敗(勝ち数18)で並んだがソルコフの差で準優勝となった。結果的に最終戦であと1つ勝っていれば優勝だったわけだが、明治は清水上君が、東大も倉川君・石橋君が出ていなかっただけに、フルメンバー揃って全国準優勝がやっとだった慶應と、明治・東大とは地力の差がまだまだあるということを痛感させられた大会でもあった。

(5)秋季関東個人戦

オール学生の団体では惜しくも優勝を逃してしまったが、この頃から好調を意識していた。大学将棋で最後の個人戦ということもあり、気合が入っていた。1年春に予選を通過して以来、この4年秋になるまで予選落ちが続くとは夢にも思っていなかったが、ここにきてようやく悪くないブロックを引いたこともあって、予選通過はイメージできていた。ところが・・・。

毎度のことだが、当日参加の選手が3人ブロックのところに割り込んでくるリスクはある。そんなことは分かっているつもりではあったが、何と自分のブロックに飛び込んできたのは中央大のエース星野さん。しかも星野さんを加えて4人ブロックとなった結果、抽選で初戦の相手が星野さんに決まった。あまりにもツキがなさすぎる・・・。正直かなりブルーになっていたが、気を取り直して予選に臨むことに。

星野さんとの将棋は相矢倉から銀冠に組み替える巧みな構想を見せられ作戦負けに。強引に仕掛けたら当然のごとく無理だったようで一気に必敗形に陥ってしまう。しかし筋が悪くも必死に食いつくと、星野さんが対応を誤り、最後は即詰みを逃してもらい、逆に頓死勝ちを拾うことができた。内容的にはかなりひどい将棋だったが、強豪星野さんに勝てたのは自信にもつながった。

予選2回戦は岩崎氏(東海大)と。戦形は岩崎氏の四間飛車穴熊対私の銀冠。研究していた仕掛けを試みるも、成果はイマイチだったようで、あっさり食いつかれて苦しくなってしまった。しかし、自陣に金銀を埋めて粘りまくっていたら、岩崎氏もうんざりしたのか、あっという間に逆転に成功し、最後は何故か圧勝。これまたいい内容の将棋ではなかったが、ツキを感じた。

予選通過をかけた一戦は井上氏(都立大)。以前関東オール学生選手権か何かで当たったことがあったが、非常に苦戦した記憶があり、心してかかることに。・・・少なくとも油断はしていなかったつもりだが、序盤の構想が悪すぎたらしく、またもやあっという間に必敗形になってしまう。苦しい局面が何十分続いたことだろう。しかしとにかく粘りまくっていたら、段々と差が詰まっていき、攻防の自陣飛車などの効果もあって逆転に成功、最後はぴったりの即詰みに討ち取ることができた。この日は3局ともボロボロだったが、こういう将棋を拾えたのは、勢いがあったからかもしれない。何はともあれ3連勝で1年春以来の予選通過。こんなことで喜んでいるなんて、とても慶應のレギュラーとは思えないことだと自分でも思っていたが、相性の悪い個人戦だったからこそ、久々の予選通過ができてほっとしたのは言うまでもない。

いよいよ本戦だが、抽選の結果1回戦は小林氏(中央大)と。どうやら関東幹事の人らしいが、さすがにここで負けるわけにはいかない。将棋は小林氏の四間飛車穴熊対私の銀冠。相変わらず仕掛け方には苦労させられたが今回はまずまずの成果を上げることができ、終盤も玉の逃げ道を広げる懐の深い好手があって、こちらの玉だけ寄らなくなり、最後は圧勝。幸先のよいスタートであった。

本戦2回戦は加納氏(東大)と。戦形は予想通り加納さんのレグスペ対私の4枚銀冠。直前のオール学生団体で鈴木琢光君相手に全駒勝ちしていたこともあって、この戦形はかなり自信を持っていたつもりだったが、どうやら勘違いだったらしく、加納さんのレグスペは鈴木琢光君よりも数段上手かった。結局中盤から苦戦を強いられ、玉頭から猛反撃するも、しっかりと受け切られ完敗。最後の関東個人戦は1年春と同様ベスト32で終了となった。ベスト32止まりと考えると大したことはなかったが、それでも夏合宿のボロボロっぷりを思えば、復活の手応えは十分と思っていた。

慶應勢のその他の結果だが、前年の葛山に続き、O関が関東学生名人を獲得したことはリーグ戦に向けて大きな弾みになったと思う。決勝戦の清水上君との将棋は、清水上君の四間飛車に対しO関が急戦から自陣竜を引き付けて、清水上君に何もさせずに圧勝。非常に強い内容で、この後のリーグ戦も頼もしいなと感じていた。しかし・・・。

(6)秋季関東リーグ戦

99年に全日本学生王座戦で優勝してから3年。2年連続で王座戦出場を逃し、屈辱を味わった。自分としては最後のリーグ戦ということで何としても王座戦に出場したかった。もうこれ以上同じ屈辱を味わいたくはない。そのためにはリーグ戦優勝。はっきりとした勝算があったわけではないが、全国オール学生団体準優勝、O関の関東学生名人獲得は慶應にとってプラス材料。また、菊地が倉川君(東大)相手に勝って個人戦ベスト16まで勝ち進んだり、小川が個人戦予選で小木曽君(立教)に勝ったりと、いい感じでチーム全体のレベルが向上している実感もあり、モチベーションが上がってきていたように思う。

それではここで出場選手を紹介しよう。

小川 隆

1年の頃は格下相手に取りこぼすケースが多かったが、春のリーグ戦では5-2、秋の個人戦で小木曽君(立教)に勝つなど、格上に一発入れる力+格下に負けない安定感がついてきた。小川には端で確実に勝ってもらいたいという期待を込めて大将に置くことになった。

菊地 和行

練習将棋や24での菊地はとてもレギュラーとは思えない程弱いが、本番の試合では内容はともかく結果はしっかり残している。実力以上のものを出しているといったら彼に失礼かもしれない。彼の異常なまでの粘りは、簡単には負けない信頼感があった。この年の夏には関東オール学生ベスト8、オール学生団体も4-1で準優勝に大きく貢献し、秋の個人戦でのベスト16入りは見事だったといえよう。

齋藤 健一

この年の主将・代表。何かとネタが多い人物だが、団体戦にかける意気込みは中々のもの。春のリーグ戦では藤井君(明治)から大金星を上げており、一発が期待できるようになった。全体的にやや線が細い感じはあるものの、そこを気合でカバーできるかが勝負だろう。

小関 健太

将棋以外のゲームについては以前ほどの太さが見られなくなりつつあったが、この年の秋の個人戦で見事関東学生名人を獲得。葛山と並ぶ慶應の2枚看板であり、リーグ戦もここまで19-2と抜群の安定感を誇る。他大のエースが集う真ん中の位置で安心して出せるのは葛山とO関くらいだろう。

小林 洋一

純粋な実力だけならMAXパワーは部内№1との声もあったが、その実力を出し切れずにとりこぼすケースが多かった。そのせいか、部内評価は非常に高いにもかかわらず、他大からは全くといっていいほど評価されておらず、特に東大からはカモにされていたように思う。小林さんがどこまで勝ってくれるか次第で慶應の勝ちの可能性はぐっと変わってくるはず。

葛山 拓生

前年秋の関東学生名人。リーグ戦も全勝3回と実績は慶應№1。O関と並ぶ慶應のスーパーエースであり、この二人にかかる期待・負担は大きい。本当は他の人達がもっと頑張って二人の負担を軽減しなければならないのだが、この時の戦力を考えれば葛山とO関は勝ちを前提としなければチームの勝ちは厳しいと思わざるを得なかったかもしれない。

斎藤 優

夏合宿でブレイクした慶應期待の新人。だが、この当時はまだ1年生だったこともあり、将棋が非常に荒かった。最大のネックは対外戦でほとんど結果を残せていないこと。まだ1年生なのだから、焦らずに公式戦一戦一戦を大事にして経験を積んでいくことが大事だと個人的には思っていた。

私

七将は自分。この年が最後の学生将棋ということでかなり気合が入っていた。オール学生団体・関東個人戦・部内リーグ・24とこの秋はずっと好調を持続しており、リーグ戦も本気で全勝しか考えていなかった。慶應が優勝するためには葛山・O関に加えてもう一人全勝者が必要だと思っており、七将である私の7勝は義務だと思っていた。

この8人のうち、齋藤健一・斎藤優を流動的に使ってオーダーをうまくずらして戦うというのが慶應の基本戦略であった。

1回戦:対学習院大学

学習院は入子君・舟田氏・永田さんの3人が要注意。オーダーは、夏合宿をブッチして以降全く良い所がなかった小林さんを切り、両斎藤が出場。その結果、小川ー入子戦、齋藤健ー舟田戦、斎藤優ー永田戦ができた。この当時は負ける危険性があるのは小川と齋藤健一くらいだと思っていたが・・・。

自分の相手は島津氏。戦形は後手島津氏のカニカニ銀となり、左銀の遅れを咎めてカニカニを呼び込む指し回しを見せたら、これが不評だったらしい。自分はそれほど悪くない構想だと思って指していたが、ギャラリーの評判は悪かったようだ。自分の将棋が悪いと思われていた頃、齋藤健一が舟田氏に必敗形となり、斎藤優も学生女流名人の永田さんに全駒負けをくらい、小川ー入子戦で取られたらチームが負けるのでは・・・というのがギャラリー見解だったらしく、かなり寒い思いをしていた人が少なくなかったようだ。このことは後で小林さんから聞かされてびっくりした。

その後自分の将棋は難解な終盤戦に突入したが、飛車か金2枚さえ渡さなければ勝てると判断して踏み込んだのが良かったようで、最後は1手勝ちを読み切って快勝。非常に難解な将棋だったが、いい内容で競り勝つことができた。島津氏のことはあまりよく知らなかったが、この後のリーグ戦で一橋の菊田君にも勝つなど、実は結構強い人だったらしく、端っこのポジションは下位校相手でも苦労しないと勝てないなと思った。

その他の結果は、齋藤健一が舟田氏相手にありえない大まくりを見せて大逆転勝ち、菊地・O関・葛山が普通に勝ちで5-2勝ち。小川は内容的には決して悪くない将棋だったが、入子君のものすごい粘りにあって2時間以上の大熱戦の末逆転負け。学習院相手に5-2勝ちはまずまずだったが、両齋藤の内容が悪く、下位に不安を残すスタートとなった。

2回戦:立教大学

立教大学は春のリーグ戦でも東大に4-3勝ちしており、この秋のリーグ戦でも1回戦で早稲田に4-3勝ちしている。小木曽君・渡辺氏・児玉氏・福元氏・池上氏の5人を中心にまとまっており、侮れないチームだと思っていた。1回戦で内容の悪かった斎藤優を切って小林さんを投入した結果、当たりは以下のとおりとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 菊地 齋藤健 小関 小林 葛山 永井

立教大学 藤井 児玉 福元 田中 渡辺 小木曽 池上

このオーダーを見ると、大・四ははっきり有利、五・六・七はやや有利、副・三はやや苦しいといったところか。立教が前述の5人を中心にまとまったチームである以上、大・四で負けるのは論外で、やや有利と思われる五・六・七も一発食らう可能性は十分にある。やや有利で計算するところを確実に取らなければ危ないのは当たり前と言えば当たり前なのだが、立教は下位校というイメージはなく、油断は禁物と思って心して対局に臨むことにした。

池上君との将棋は、池上君の矢倉に対して得意の急戦矢倉で対抗した。序盤、定跡ではこちらが有利と言われている変化に池上君が突っ込んできたため、ペースを掴んだものの、その後の構想が良くなかったようで優勢にならなかったばかりか、いつの間にか苦しくしてしまった。そして更に疑問手を重ねてしまい、入玉されそうになってしまったが、終盤で池上君に致命的なミスが出て、ギリギリのところで入玉を阻止して即詰みに討ち取ることができた。かなり冷や汗をかいたが無事に勝つことができてほっとした。

チームの方はというと、小川が藤井君の振り穴にぶっ捌かれて必敗形になるが、粘りに粘って逆転勝ち、齋藤健一が福元氏との相穴熊の熱戦を制し、小関は普通に圧勝、小林さんと葛山は相手の横歩取り△3三桂に苦しめられたが終盤逆転勝ちで、結局菊地が児玉氏に負けただけの6-1勝ちと望外の圧勝。早稲田が立教に負けたことを考えれば上出来といえるだろう。

3回戦:対早稲田大学

早稲田は春のリーグ戦こそ4位で何とか上位校としての面子を保ったものの、この秋のリーグ戦では1回戦で立教に3-4負けを喫している。戦力も春からのアップ要素はほとんどなく、苦しい状況が続いていた。前年・前々年と早稲田には痛い目に合わされており、油断するつもりは毛頭なかったが、ここまで戦力ダウンした早稲田相手なだけに、どれだけ大勝ちできるかがポイントだと思っていた。細川さんが出てきた場合、日計を投入すると日計ー細川戦ができる公算が高く、オーダー会議でも日計投入が囁かれたが、ここは冷静にフルメンバーで行くことになった。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 菊地 齋藤健 小関 小林 葛山 永井

早稲田 高島 岡部 高木 河田 近藤 村瀬 小出

大・四・五・六・七は慶應有利、副は勝負、三は苦しいといった感じで、相当負けない当たり方になっていると思う。近藤氏の代わりに細川さんが出てくると覚悟していたのだが、それでも五が苦しくなるだけでやっぱり4つは勝てるはず。結果的には細川さんが出てこなかったため、このオーダーでは最低5-2勝ちはできると思っていたし、また5-2以上で勝てなければ、この後の明治・東大戦は相当厳しくなるとも思っていた。ところが・・・。

自分の将棋は先手小出君の風車に対し、菊水矢倉から銀冠に組み、作戦勝ちとなった。その後小出君が▲8九飛と回って8筋突破を狙ってきたが、中央からの反撃が厳しく、手厚く抑え込んで最後は圧勝。

対局を終えてチームの状況を聞いてみると、小林さんが横歩取りで快勝したが、齋藤健一が高木君の四間穴にしばかれ、葛山が村瀬君の雁木にまさかまさかの圧敗をくらい、2-2。残る3局の状況は、小川優勢・O関敗勢で、菊地は相手玉が受けなしで岡部君の連続王手の千日手を受けている最中(菊地玉に詰みはない)という感じでとりあえずホッとした。

・・・ところが連続王手されている菊地が自分から千日手を打開してしまい、頓死。魔が差したというよりないが、この逆転負けで一気に寒いことになった。一時はギャラリーの誰しもが慶應の敗北を覚悟したことだろう。しかしO関が河田君との相矢倉で根性を見せて逆転勝ちし、3-3で小川ー高島戦を残す。多くのギャラリーが取り囲んでいて、局面を正確に把握できなかったためか、小川優勢だの負けそうだの色々な声が飛び交ったが、小川はしっかりと勝ち切り、4-3勝ち。細川さん抜きの早稲田なだけに最低でも5-2勝ちできると思っていたが、途中は負けまであったようで、かなり冷や汗の勝利だった。近藤君の代わりに細川さんが出てきていたらと思うとぞっとする。

4回戦:対東京工業大学

東工大は奈良君が要注意だが、その他のところは勝ってほしいところ。オーダーは、前の対局で頓死した菊地を休ませ、斎藤優を投入した。その結果、葛山ー奈良戦ができ、いい感じである(葛山はヒヨっていたが)。自分の将棋は間部氏の向飛車に左美濃で対抗した。序盤で△7三桂と跳んだら桂頭を狙われて忙しい展開になったが、中央からの反撃が厳しく、間部氏が勝負手を逃したこともあって最後は全駒勝ち。

その他の結果は、葛山が居飛車穴熊で奈良君の三間飛車に圧勝、小川は序盤で飛車損するという犯罪をやらかしたものの何故か逆転勝ち、齋藤健一・斎藤優と勝ち、小林さんとO関が残った。小林さんは横歩取りの序盤でいきなり馬を作って大優勢になるが、余裕をこいて隣のO関の将棋を見すぎて集中力を欠いたせいか、一時は明快な負けになっていた。結局は相手の寄せ損ないで辛勝したものの、どうかと思う内容だった(笑)。O関は中盤で必敗形になったが、相手の寄せ損ないもあって入玉に成功。しかし相手にも入玉され、O関30点、相手は24点。リーグ戦は24点法が採用されているため、ぴったり点数が足りてしまい、引き分けとなった。というわけで4回戦は6.5-0.5勝ち。

なお、4回戦では明治ー立教が白田ー小木曽戦の千日手2回によって3.5-3.5で引き分けとなった。この引き分けは最後に大きく影響することに。

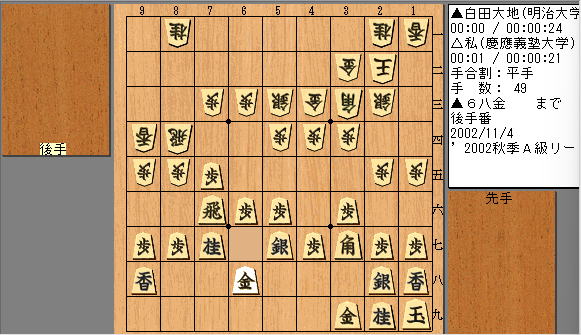

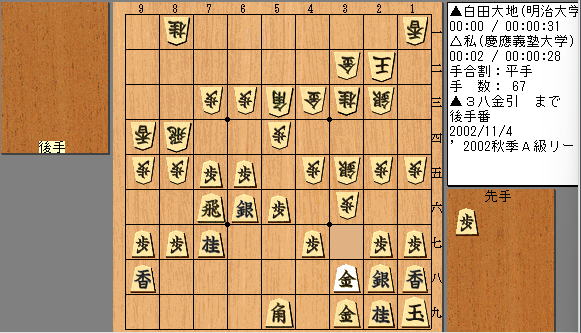

5回戦:対明治大学

いよいよ肝の明治戦である。明治は清水上君・藤井君・伊藤君の3枚看板に加えて、斎藤D君・白田君も強く、上田君・町田君もここにきて成長著しい。この明治戦で再び菊地を投入してフルメンバーで挑んだ結果、当たりは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 菊地 齋藤健 小関 小林 葛山 永井

明治大学 斎藤 藤井 町田 清水上 上田 伊藤 白田

副は苦しく、大・四もやや苦しい。残りは互角かそれ以上と思う。・・・と書いてみると、総合力ではやや劣っているものの、がっぷり四つの当たり方なのだろう。慶應勝ちのヴィジョンは、三・五・七を確実に取ってもう1つ、できればガチンコ勝負となる六将戦で勝って決めたいところ。三・五・七も確実に勝てる保証などないが、三・五・七でどこか1つでも落とせば慶應の勝ちが極めて厳しくなることは分かっていたので、自分は絶対に負けられないと思っていた。

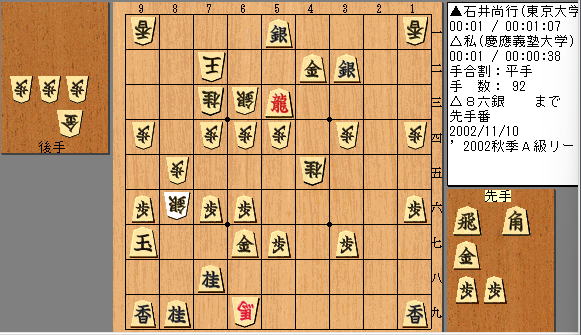

自分の将棋は白田君の三間飛車穴熊対私の銀冠となった。序盤白田君に3手損の大悪手が出て一気に作戦勝ちとなる。

△4二角と引いたのが会心の構想。以下▲6五歩△3三桂▲6六銀△4五歩▲5八金△4四銀▲5九角△5三角▲4八金寄△3五歩▲3七金△3六歩▲同金△3五銀▲3七金△3六歩▲3八金引と進み、大優勢を意識していた。

この頃、齋藤健一が対局を終えて自分の将棋を見に来た。その時、気合の入った表情で頷いたので、齋藤健一の勝ちはすぐに分かった。しかし、ふと隣の葛山の将棋を見ると、急戦矢倉が不発に終わっており、全然ダメそうに見えたので、内心かなりブルーになった。

自分の将棋はこの後、白田君が飛車の横利きを通して受けに利かしてきたため、攻め方が分からなくなってしまった。半ばパニック状態に陥っており、圧勝で終わるはずの将棋が1手争いの勝負になってしまったことをかなり後悔していた。「あれほど必勝だったはずの将棋で何故自分は1手争いの速度計算をしているのだろう・・・」と。だが、序中盤のリードが大きかったこと、白田君が受け一方の手順を選んだこともあって、逆転には至らず、最後は結局圧勝。だが、途中勝負手も多々あったはずだし、正確に指されていたら逆転する筋もあったかもしれない。最後こそ圧勝でも、終局直前まではあまり勝った気がしない将棋だった。

その他の結果は、小林さんが上田君に貫録勝ちしたものの、O関が千日手指し直し局で清水上君に圧敗、小川は斎藤D君の居飛車穴熊に石田流で優勢になるが逆転負け、菊地は藤井君に終盤チャンスがあったようだが逃してしまい、葛山も伊藤君の寄せがややおかしく、怪しくなりかけたが逆転には至らず、結局3-4負け。予定通り三・五・七を取ったものの、もう一歩及ばなかった。

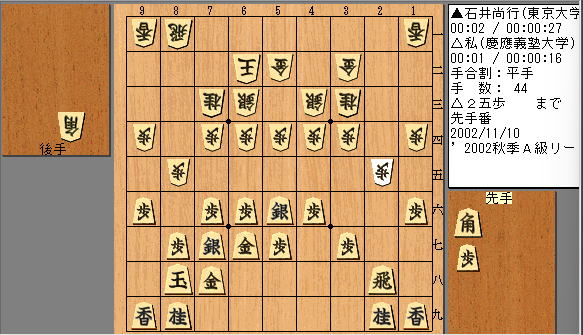

6回戦:対東京大学

5回戦で明治に負けてしまったものの、明治は立教との引き分けがある関係で全勝ではないため、この時点で全勝は東大のみ。よって6回戦で慶應が東大に勝って、7回戦で東大が明治を倒せば逆転優勝の目も僅かながら残っている。ただ勝ち数の関係で、慶應が6回戦で東大に4-3勝ち、7回戦で一ツ橋に7-0勝ちした上で、東大が明治に4-3勝ちしないと慶應の逆転優勝はないという厳しい状況ではあった。極めて可能性が低い状況だが、選抜トーナメントに向けていい形でリーグ戦を終えたいと思っていた。当日の朝東大勢の様子を見ると、ここまで出ていなかった山内一馬君は来ていたが、石橋君が来ていなかった。それならば大将に池田君が出てくるだろうと読んでいたが・・・。当たりは以下の通り(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 菊地 齋藤健 小関 小林 葛山 永井

東京大学 倉川 市川 加納 中谷 山内一 山内祥 石井

何と東大は石橋君を切って山内祥敬君を出してきた。それならば齋藤健一を切って斎藤優を出すのも有力だったが、それは結果論というもの。しかし、実際このオーダーは慶應にとって苦しいものになってしまった。四・六は慶應有利、七は慶應やや有利、大・副・三・五は苦しいという感じで、一目慶應が厳しいと思われる(七を慶應有利として計算するのは慶應贔屓に見ている感もあり、実際には勝負かもしれない)。慶應勝ちのヴィジョンは四・六・七を取ってもう1つ、一番可能性がありそうなのは大だろう。またも自分は絶対に負けられない状況になった。

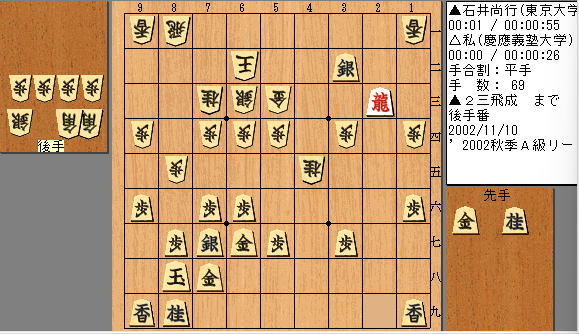

七将戦は慶應で唯一全勝中だった自分と、東大で唯一全勝中だった石井君との全勝対決となった。石井君との将棋は私の角換わり右玉となり、春のリーグ戦で学習院の入子君に△5三銀型右玉を使って圧敗した反省を踏まえ、ツノ銀右玉に構えた。

ここから▲1七桂△2一飛▲4五歩△同歩▲2二歩△同飛▲4五銀!△5三銀▲2三歩△同金▲2五飛△3三桂?▲2九飛△4五桂▲3一角△2一飛▲5三角成△同金▲3二銀△8一飛▲2三飛成と進んだ。先手からの仕掛けは見事で、これに対して△3三桂は危険で△2四歩から収めておくしかなかったと思う。本譜は駒得に目が眩んでしまい、危険な手順であった。

ここで次に▲4三金と打たれては将棋が終了してしまうので△4二歩と受けたが、これに対する▲3三金は疑問だったかと思う。確実な攻めではあるが、ちょっと遅い感じである。この隙に後手も反撃し、以下の局面を迎えた。難解な終盤戦となった。

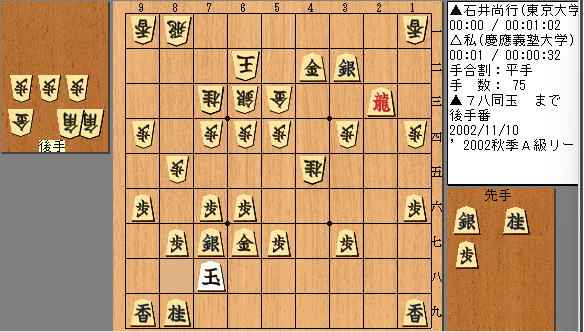

ここで指した△4七角は一見何でもなさそうに見えて実は詰めろだった。これに気がつかず、石井君が▲5一銀△7二玉▲5三竜としたため、△6九角打▲8八玉△8七角成▲同玉△6九角成▲7八桂△8六歩▲同銀△同飛▲同玉△8五歩▲9七玉△8六銀まで即詰みに討ち取って制勝。際どい終盤戦だったが、何とか全勝をキープすることができた。

対局を終えてチームの状況を聞くと、菊地がイッチーとの相穴熊で早々とサンドバッグになり、齋藤健一も加納さんのレグスペに途中はやや優勢だったようだが逆転負け、葛山は日計縛りにささることなく山内祥敬君に横歩取りで圧勝し2-2。残る3局を見に行くと、小関が中谷君との相矢倉でまさかの負けを喰らい、小川が倉川君の右四間を粉砕していた。結局3-3で小林ー山内一馬戦を残すのだが、小林さんは相穴熊で中盤優勢になるも、一馬の相穴熊の終盤は強く、無念の3-4負け。

7回戦:対一橋大学

明治・東大に負けてしまい、完全に優勝の目が消えてしまった。最終戦は翌年以降のためにも経験を積ませるべく、菊地・小林さん・葛山を外し、櫻井・斎藤優・古賀を投入した。一橋は中学生二冠王の菊田君が要注意。他にも清水上君のリーグ戦連勝記録を止めた濱野君、高野君の1年生コンビはマークすべき存在か。濱野君にはO関が当たったので大丈夫だと思っていたが、ホープ高野君には櫻井が、自分も菊田君と当たってしまい、この2つは苦しく、残りは慶應有利という感じだっただろう。個人的にはリーグ戦全勝がかかった1局で、しかも降級確定のチーム相手ということを考えると、かなりだるい当たりだが、そもそもリーグ戦全勝はそう簡単にできることではないのでそれほど気にはしていなかった。

菊田君との将棋は相矢倉となり、先手番の菊田君が後手のように受けに回る展開となった。△6四銀~△7三桂の好形に組もうとしたところで▲6五歩と反発してきたため、角頭から抑え込んで優勢となるが、菊田君が飛車切りから猛攻を仕掛けてきて、正確に受け切ることができず、こちらからバーストしてしまい無念の逆転負けでリーグ戦全勝を逃してしまった。

その他の結果は、古賀が相横歩取りに誘導されて必敗になるが、、終盤粘りに粘って逆転勝ちし、リーグ戦白星デビュー。逆に櫻井はリーグ戦を白星デビューで飾ることができなかったが、小川・O関・齋藤健一・斎藤優が普通に勝ちで結局5-2勝ち。

なお、優勝決定戦となった東大ー明治戦は明治が4-3勝ちし、明治が王座戦関東第一代表の座を掴んだ。ということで東大は選抜トーナメントに回ることになった。

このリーグ戦を振り返ってみると、明治・東大に3-4負けで惜しくも届かなかったわけだが、どちらも途中は慶應優勢だった瞬間もあったようだ。ただあと一歩が届かなかったという現実は厳しく受け止めなければならないだろう。

一方、選抜に向けての収穫もそれなりにあった。このリーグ戦ではこれまで不安定だった小林さんが4-1と安定した力を発揮していたし、小川や齋藤健一も5-2で少しずつ成長してきているように感じた(勿論5-2で許されるポジションなどあるはずがなく、厳しく言えば急所で勝ち切る勝負強さが足りなかった感は否めないが)。自分も全勝こそ逃したものの6-1で勝負どころはすべて勝つことができたので、ひとまずある程度の役割は果たせたのではないだろうか。

(7)選抜トーナメント

リーグ戦3位によって1回戦はシード。慶應は準々決勝からの登場となった。

準々決勝:対東京電機大学

準々決勝の相手は、佐藤郁人君を要する防衛大学かと思いきや、メンバー表に7人しか書かれていなかった東京電機大学であった。慶應は上から小川・齋藤健一・小関・小林・菊地・葛山・永井が出場した。対局開始直後、葛山がいきなり馬を作って必勝になり、自分も相手の筋違い角から敵陣に角を打ち込んで必勝形。どちらが先に終わるのかと思っていたら、真っ先に終わったのはO関の将棋だった。O関の相手は最初に駒を並べた際、飛車と角を間違えて並べそうになったらしい(笑)。というわけでO関・葛山・永井の上3枚は10分前後で対局を終え、残りを見ると小川・齋藤健一・小林さんが優勢に将棋を進めていた。ところがただ一人、相手にミレニアムに組まれた後、ぶっ捌かれて必敗形になっている男がいた。そう、サンドバッグ菊地である。相手が誰であってもとりあえずボコボコになるあたり菊地らしいが(笑)、この後小川・齋藤健一・小林さんが普通に勝ち、菊地もらしいまくり方で逆転勝ちし、7-0で完封勝ち。

準決勝:対立教大学

準決勝は千葉大を5-2で破ってきた立教大学。池上氏を切って小関・葛山に当て馬を使われると中々危険な当たり方になると読み、最悪の場合に備えて齋藤健一を切り、斎藤優を投入した。地力では慶應の方が勝っているだけに、無策オーダーで相手の狙いにハマりたくなかったが、池上氏を普通に出してきたため、当たりは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 小関 小林 菊地 葛山 斎藤優 永井

立教大学 小木曽 永田 児玉 藤井 福元 渡辺 池上

後で福元氏に聞いた話では、慶應の古新戦2チームを不戦敗にした時点で斎藤優の投入は分かっていたらしい。立教の狙いとしては、大・三・六で取ってもう1つ(できれば四か七)ということだったようだ。しかし慶應から見れば、苦しいのは大・六くらいで、副・四・五・七は有利、三は勝負といった感じで、有利のところをしっかり取れば相当勝てそうだと思っていた。しかもこの頃小林さんが絶好調だったこともあり、三も取れるのではないかと思っていた。

七将戦はリーグ戦に続いての対戦で、再び急戦矢倉を見せると、今回は池上君が▲4六角~▲3八飛と仕掛けを封じてきたので右玉に組み直した。中盤機敏に動いて継ぎ歩から飛車先を取り込んでポイントを上げた後、飛車をぶつけて優勢になり、8筋・中央を絡めての攻めが厳しかったようで、最後もやや難しいところがあったものの、池上君は既に諦めていたのかあっさり投了。いい形で快勝することができた。

その他の結果は、小林さんが児玉氏に圧勝、斎藤優も渡辺君相手にやや苦しそうな局面から勝負手を放つと、渡辺君にひどい見落としが出て逆転勝ち。三・六の2つを取れたのが大きく、O関・菊地は普通に勝ち、葛山も福元氏との相穴熊の大熱戦を制し、結局小川が小木曽君にしばかれただけの6-1勝ち。リーグ戦に続いて立教に圧勝することができ、いい流れで決勝戦を迎えることになった。

なお、もう一方の準決勝は早稲田が細川氏・岡安氏・小野氏の7回生3人を投入したが、3人とも負けて結局東大が5-2勝ち。決勝の相手は予想通り東大となった。

決勝:対東京大学

ついにここまできた。自分としてはレギュラーになってから選抜の決勝にすら進めず、ここまで来るのに3年かかったという思いがあり、何としても勝ちたかった。ケンローさん・任田さん・古田さん・岩澤さん・加藤・根本といった頼もしい応援陣の到着、午前中に古新戦に続き出るはずの1,2年生たちもチームを不戦敗にしてまで応援に来てくれた。チームのボルテージは最高潮に達していた。そして、齋藤健一主将と倉川尚主将による最後のオーダー表交換が始まった。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應義塾 小川 齋藤健 小関 小林 菊地 葛山 永井

東京大学 石橋 池田 山内一 中谷 市川 加納 倉川

はっきり苦しいのは五だけで、残り6つはすべて勝負と思っていた。4つ勝てば四日市での王座戦が待っている。自分さえしっかり勝てばチームは勝つと信じて対局に臨んだ。まぁこれは慶應からみた評価であり、東大側は三・六が勝負で後はすべて東大有利と見ていたようで、対戦の当事者になるとどうしても自分のチームに贔屓目に考えてしまうのはやむを得ないのかもしれない。ただ、慶應贔屓目に見て五が苦しく、後が全部勝負というのは、冷静に見て慶應の方が地力で劣っていた証拠かもしれない。

対局開始早々、ちょっとしたトラブルが起こった。菊地が時計の押し忘れをしたらしく、イッチーがそれを指摘したが、菊地は「いや、今そちらが指しましたよね?」と言ってその場を流し、次の手を平然と着手した。数分後、イッチーが手数を計算したところ、どうやら菊地の二手指しが発覚したようで、イッチーはすかさず指摘してきた。すると菊地は「確かにこちらの二手指しですが、でもさっき合意しましたよね?」と反発。幹事の村瀬君(早稲田)は「その場で確認しなかったので、記録係もいないため菊地の反則負けにはできない」との判定を下し、持ち時間はそのままで指し直しとなった。イッチーは納得いかない様子で、かなり気まずい雰囲気が漂っている中、その他の人は自分の将棋を進めていた(後でイッチーに聞いた話では、指し直しすれば自分が勝つとは思っていたので、あまり事を荒立てるつもりもなかったが、菊地の姿勢には呆れていたらしい)。

さて、自分の将棋は先後同型矢倉となり、端歩の微妙な関係で後手の自分から仕掛けていった。この戦形は2年生の頃に散々研究しており、終盤△8七歩の叩きに▲9八玉(これ以外は先手が苦しい)で先手が耐えるという定跡で、9筋の突き合いがあれば△9五歩があって後手が良くなるという手順を想定して仕掛けた。倉川君はこの戦形の定跡をあまり知らなかったようで、持ち時間も20分近く差が開いた。何もかもが自分のペースで進行していると思っていた。

この頃みんなの将棋を見に行くと、齋藤健一がどこかで見たような将棋で池田君相手にペースを掴んでいた。リーグ戦前日に部内リーグで私がO関に対して使った仕掛けで、その将棋はO関の淡白な指し回しもあって私の全駒勝ちとなったが、実際先手矢倉としてはかなり有力だと思う。そのO関も山内一馬君の振り穴に銀冠でペースを掴んでいた。葛山も加納さんのレグスペ相手に馬を作ってやや優勢になっていた。小林さんの将棋は相矢倉で難解だが勝ってくれるだろうと信じ、うまくすれば5-2勝ち、悪くても4-3勝ちができるのでは?と思っていた。四日市が近づくのを感じていた。ところが・・・。

自分の将棋はその後自分だけ馬を作る展開になり優勢になったと思っていたが、倉川君が端角の勝負手を放ってきた。全く読みになかった手で、読み進めるうちにかなり良い手だということが分かってきた。ここは踏ん張りどころだと思い、7分ほど長考したが思わしい手が発見できず、序盤のリードはここで全て吹き飛んでしまった。正着は対局後の感想戦で明治の藤井君に教えてもらったが、今考えてもあの正着は実戦では指せる気がしない。以下はこちらがバーストしてしまい、最後は形を作るのがやっとだった。

私が投了する直前、勝つと信じていた葛山が即詰みに討ち取られた。宮田敦史四段(当時)の「終盤のメカニズム」(将棋世界)に出てきそうなほど難解な終盤戦だったが、加納氏は強かった。ここでさすがに慶應の負けを悟った。その他の結果を聞くと、小川・齋藤健一・O関負け。残る小林さんと菊地の将棋も投了寸前。そしてほどなく二人もと投了。蓋を開けてみるとまさかの0-7で完封負け。地力の差が出てしまったといったらそれまでかもしれないが、あまりに残念でならなかった。

(8)大学将棋4年間を振り返って

長々と書いてきたが、自分の大学生活の中心は将棋研究会だった。特にみんなで1つの目標に向かって共に戦う団体戦は特別な思い入れがあった。簡単ではあるが、団体戦での成績を振り返ってみる。

| 学年 | 春季関東リーグ戦 | 秋季関東リーグ戦 | 年間通算成績 |

| 1年 | 1勝0敗(0勝0敗) | 0勝0敗(0勝0敗) | 1勝 0敗( 0勝0敗) |

| 2年 | 4勝3敗(1勝2敗) | 5勝2敗(3勝0敗) | 9勝 5敗( 4勝2敗) |

| 3年 | 4勝1敗(2勝1敗) | 7勝0敗(3勝0敗) | 11勝 1敗( 5勝1敗) |

| 4年 | 3勝3敗(1勝2敗) | 6勝1敗(3勝0敗) | 9勝 4敗( 4勝2敗) |

| 通算成績 | 12勝7敗(4勝5敗) | 18勝3敗(9勝0敗) | 30勝10敗(13勝5敗) |

こうしてみてみると、良い所取りでは秋のリーグ戦が18勝3敗(うち東大・早稲田・明治に9勝0敗!)は出来すぎだった。王座戦出場に向けて最も重要な秋のリーグ戦でこれだけの成績が残せたのは、団体戦に対する強い気持ちがあったからだと思っている。勿論主将の采配やツキも大きく影響しているが、団体戦に対する思い入れなくしてこれだけの結果は残せなかったと思う。

しかしながら悪い方に目を向けてみると、春のリーグ戦では12勝7敗(うち東大・早稲田・明治に4勝5敗で負け越し)と全然使えなかったことが分かる。こうも星が偏るのも不思議と言えば不思議だが、やはり安定して勝ち続けることができなかったのは実力不足だったということだろう。

1年生の頃、わずか1試合しか出場させてもらえず、人一倍悔しい思いをした分、2年生になってレギュラーの座に就いてからは頑張ってきたつもりだったが、王座戦出場の夢は叶わなかった。その悔しさは1年の頃レギュラーになれなかった悔しさとは比較にならない程のものであったことはいうまでもない。原因は色々あるが、やはり他大の同期に強豪がたくさんいたことが大きかったと思う。明治には清水上君・藤井君・斎藤D君、東大には市川君・中谷君・鈴木琢光君など。また、同期だけでなく、年代が近いところで他大に強豪がいて、総合的にチーム力で劣っていた感は否めない。そんな中では、自分は団体戦においては実力以上のものを出せたと思う。通算30勝10敗で勝率7割5分という成績は、個人戦でほとんど良い所なく終わった自分としては奇跡としかいいようがないものであり、それゆえ「団体戦男」などと言われたりもしたが、王座戦優勝を夢見て精一杯頑張ったことについてはある程度満足している。

また、リーグ戦は大将から七将まですべてのポジションを経験させてもらったし、7-0の7から0-7の7まですべてのスコアも経験した。ある意味珍記録であり、リーグ戦を最も堪能していたといえるのかもしれない。

そして何よりも、将棋研究会での活動を通じて得た仲間たち。これに優る財産はない。時には価値観の違いからぶつかることもあった。先輩方からは見習うべき点も多かったし、後輩たちに助けられたこともまた然り。様々な人たちに支えられてきたおかげで、自分も少しは成長できたのではないかと思う。社会人となった今も将棋を続けているが、その基礎となっているのは間違いなく大学将棋で培ったものであり、この頃学んだ知識・経験を元に現在戦っているというのが正直なところ。社会人になると、将棋に費やせる時間も学生時代に比べて大幅に少なくなるため、社会人になってから将棋が強くなるというのは非常に難しいことで、棋力を低下させないようにするだけで精一杯ではあるが、今後も積極的にアマチュア大会に参加したりして、常に上を目指す精神だけは持ち続け、一生将棋を楽しみたいと思っている。

将棋関係のページ

トップページ