高校選手権 高校竜王戦(県大会) 高校竜王戦(全国大会) 高校王位戦

古田さん・小松さん・宇野さん+香山さんが卒業され、代わって入ってきたのは今一人と一気に層が薄くなった。新入生歓迎会をサボって誰も将棋部の紹介をしなかったからだろうか・・・。と反省したこともあったが、冷静に考えて将棋部という部活は勧誘して入部してもらっても、将棋が好きでなければ続かないだろうし、逆に本当に将棋が好きな人なら自分から入部してくるので、新入生歓迎会にきちんと出ていても同じ結果だったかもしれない。

新入部員が少ないのも痛かったが、やはりそれ以上に古田さん達の代が抜けた穴は大きかった。戦力的にもそうだが、それ以上にあの4人の独特の会話は常に笑いが絶えなかったので、そうした会話がなくなってしまったことも大きかった。まぁ言い方を変えれば非常に穏やかな雰囲気の中、松浦・寺田・私の3人を中心とした部活が始まった。

(1)高校将棋選手権埼玉県大会(5月)

①個人戦(1997年5月18日)

前年度の11月の王将戦で6位だったため、選手権個人戦の予選は免除となった。やはりシード選手の特権は大きい。しかしこの選手権個人戦は個人的には上位入賞が目標であり、優勝はしたいと思っていなかった。大会に出場する以上優勝を目指すのは当然なのだが、選手権個人戦優勝はすなわち団体戦に出場できないことを意味していた。昨年は個人・団体ともうちの高校が優勝したため、全国大会へは揃って出場することができたが、今年は戦力的にそれが厳しいことは十分分かっていた。だからこそ、気持ちは団体戦優勝に向いており、個人戦は団体戦に向けて勢いをつけられればと思っていた。

しかし現実は非常に厳しいものだった。キャプテン松浦が意地を見せ7位入賞を果たしたものの、寺田と私は個人戦1回戦敗退と奮わなかった。それだけではない。世代交代によって県内の強豪勢力地図が大きく変わっていたことにまるで気づいていなかった。特に星野君(元中学生名人)が浦和高校に入学したのは最大の誤算だった。星野君も個人戦は2回戦敗退と奮わず、団体戦に出場してくることに。なお、優勝は山崎君、準優勝は碓井君と浦和西高校の1年生コンビにワンツーフィニッシュを決められてしまった。

②団体戦(1997年5月19日)

昨年楽しかった全国大会。今年は寺田・松浦とともに達成したい。そう思って臨んだ団体戦だったが・・・。1回戦シード、2回戦から準々決勝までは2-1勝ちと薄氷を踏む思いで何とか準決勝に進出。いよいよ勝負所の浦和高校Aと対戦。当たりは上から松浦ー粉川氏、寺田ー星野氏、私ー上野氏となった。中学生名人星野氏を相手に勝ちを計算するのは非常に厳しいため、大将と三将で勝つのが勝利への方程式であった。

しかし結果は松浦が粉川氏の右四間に圧敗、寺田が星野君との相矢倉で圧敗、私も上野氏の右四間に圧敗と0-3で完封負け(しかも全部圧敗)。一応3位決定戦で川越Aに3-0勝ちし、何とか3位に滑り込むが、優勝できなかったため全国大会出場を逃してしまう。何としても寺田・松浦と共に全国大会に出場したい、と強く願っていた夢が叶えられず、非常にショックだった。今考えれば優勝する実力はなかったと思うし、浦和高校Aが強くて止むを得なかったのだが、あまりのショックでしばらく無気力状態に陥り、何もする気が起こらなかった。

(2)高校将棋竜王戦埼玉県大会(6月)

①初日(1997年6月15日)

選手権団体戦での敗北からようやく立ち直った頃に竜王戦に挑むことになった。このときはまだ「選手権よりひどい結果にはしない」としか考えていなかったが・・・。

大会当日トーナメント表を見ると、シード選手の松浦が美味しいブロックに入っていたのは当然として、寺田は少々こってりしたブロックに入っていた。ベスト64で粉川氏、32で久富氏、ベスト16で河田君(この年の4月に行われた所沢名人戦で知り合った)と当たりそうだが、まぁどれも勝負だろう。問題なのは自分のブロックである。これが本当に厳正な抽選で決まった組み合わせなのか?と言いたくなるほど、明らかに他のブロックとは比較にならない厳しいブロックであった。県大会はまずベスト8に入れるかどうかがポイントであるが、この年の2年前の中学生名人である星野君とベスト32で当たり、続けて碓井君(碓井涼子の弟、松坂屋全国大会準優勝経験あり)とはベスト16で当たりそうだ。途中で彼らが転んでくれればいいが、そんなうまい話があるはずがない。正直トーナメント表を見たときは絶望感が漂っていたが、そんな中寺田が「準々決勝は松浦ー永井戦だな」などと言っていた。勿論そこまでお互い勝ち進めればいいなとは思ったが、精神的に余裕がなかった自分には質の悪い冗談にしか聞こえなかった。ところが川越高校の岡田先生から「厳しいだろうが、このブロックを勝ち抜けないようではお前も所詮そこまでの選手だったということだ」みたいなことを言われ、精神的にすごく引き締まった。この一言がなければ勝負はどうなっていたか分からない。岡田先生にはただただ感謝である。

4回戦(ベスト32)からいよいよ星野君との対戦である。当然ここからが勝負どころだと思っていた。戦形は右玉。この年の前年に高校選手権全国大会で優勝した天野啓吾さんが得意とする戦法であり、天野さんに憧れて何度か練習で使用していたが、自分にあった戦法ではないかと思っていた。星野君は純粋居飛車党なので、右玉を使うにはうってつけと思っていた。これを使えば勝てる、などという自信があったわけではないが、勝つならこれしかないと思って迷わず採用した。

結果は吉と出た。星野君も意表をつかれたのだろう。序盤から随分神経を使っていたようで、星野君の実力を発揮させない展開に持ち込むことができた。

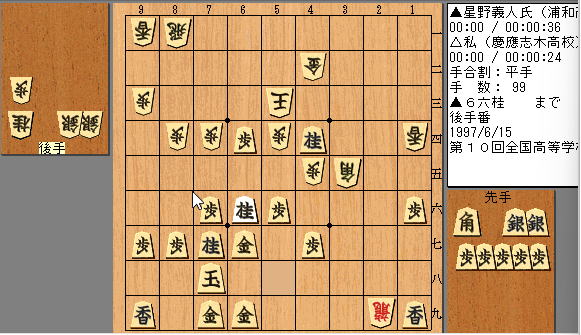

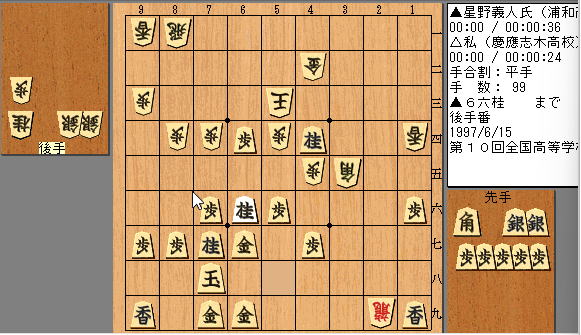

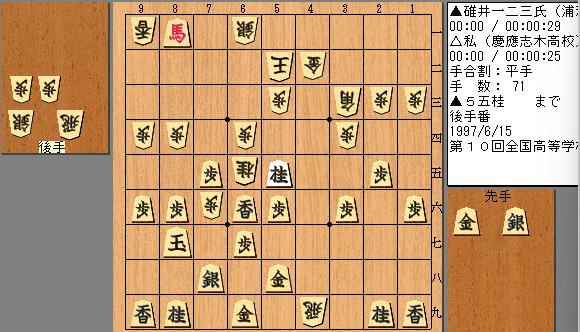

↓の図は最終盤。ここで△5八銀と打って勝ちになったと思った。星野君は諦めていたようで、以下▲7二角と淡白に指し切った。こちらははやる気持ちを抑え、△6九銀不成以下の簡単な詰みを何度も何度も確認して、即詰みに討ち取った。

今まで有名選手相手に金星をあげたことのなかった自分にとってはこれ以上にない大金星で、急に全身から自信が涌いてきた。あの気持ちの高ぶりは今でも忘れられない。

しかし休んでいる暇はない。5回戦は碓井君(浦和西高)と。5月の選手権個人戦でも準優勝しており、厳しい戦いになると覚悟して臨んだ。序盤碓井君が腰掛け銀模様にしてきたため、四間飛車で対抗した。中盤私に勘違いがあり、不利となるが、左美濃の碓井玉の最弱点である玉頭攻めから必死に食いつき、優劣不明の終盤を迎える。

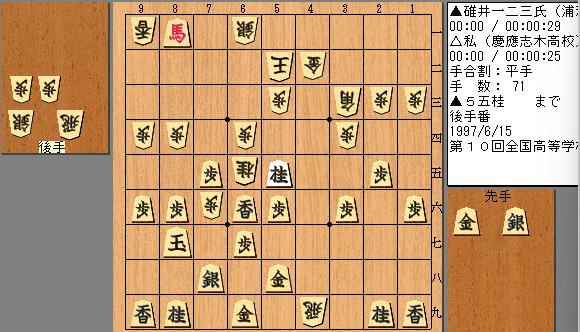

実戦はここで△5五同角▲同歩△6九飛成で後手勝勢なったと思ったのだが、以下▲6五香に△8九竜ならば安全に押し切れたはずのところ、△7九飛としたために▲6八金打とされてややこしくしてしまった。

その後勝ちになる順を私が逃してしまい、敗北寸前に陥るが、最終盤で私の玉を碓井君が詰まし損ね、辛勝。内容的に全く勝った気がしない将棋であったが、何とかベスト8に残ることができた。

松浦は順当にベスト8に進出。これによって寺田の預言が現実のものとなり、本当に準々決勝で松浦ー永井戦をすることになった。その寺田は粉川氏(浦和高)・久富氏(川越高)を破ってパワーを見せるが、ベスト16で惜しくも河田君(西武文理高)に大頓死を食らってしまい負けてしまった。寺田の敗戦は残念だったが、ベスト8が決まった時点で浦和高校・浦和西高校の浦和勢が全滅しており、選手権の借りを少しでも返せた気がした。

②二日目(1997年6月16日)

大会当日の朝、いつものように大宮駅で松浦と待ち合わせをしていた。お互い直接対決を控えていることを考慮してか、松浦が「大会の話はとりあえずやめよう」と言ったので中々の人格者だと思っていたが、1時間後それが大きな勘違いだと気づかされる。

準々決勝開始前に各選手が席に着く。いつものように「対戦相手を確認してください」と幹事の先生から説明があった次の瞬間、「あ、どうも松浦です。いやぁ一応対戦相手を確認しないと。」と松浦から軽いジャブを食らってしまった。たしかに対戦相手を確認することは重要である。これを怠ると間違って全然違う選手と対戦してしまうなんて事態も発生しかねない。しかし同じ高校でしかも同級生なんだから、確認も何もないだろ、普通。何かを企んでいる時の松浦は顔に出る(どことなく興奮して鼻が赤くなり、鼻の穴も広がる)ので、松浦が私を動揺させようとしたのはすぐに分かったが、試合開始直前の独特の緊張感が漂うあの場面で不意打ちを食らった私は思い切り動揺してしまった。見かけによらず油断のならない奴である(笑)。

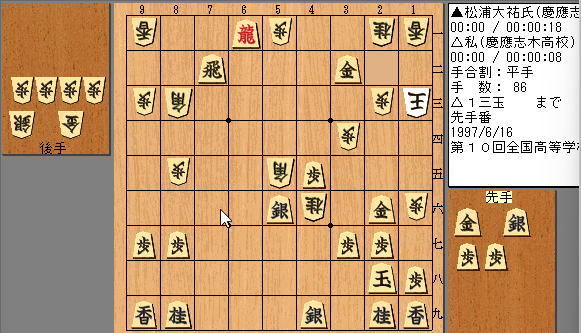

戦形は松浦の四間飛車対私の居飛車。中盤の入り口までは若干指しやすいと思っていたが、先ほどの動揺が抑えきれなかったのか、自分から転んでしまい、あっという間に敗勢に陥ってしまう。

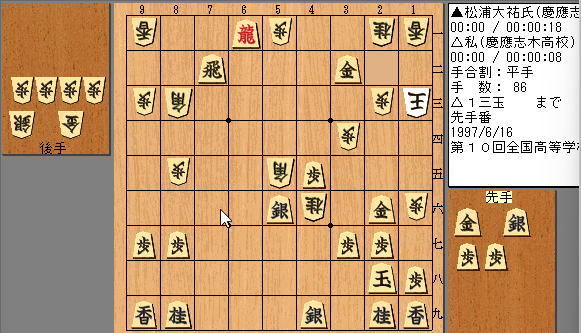

しかし意外と決め方が難しかったようで、ここで時間に追われた松浦が▲6二飛成と1手パスのような手が出て、以下△6一角▲同飛成△5八飛以下頓死で、急転直下勝ちとなった。ずっと苦しい将棋を1時間半ほど耐え続けたため、対局が終わった直後は汗びっしょりになった。

しかしほっと一息つく暇もなく、準決勝へ。相手は関根君(早大本庄高)。かなり強いことは埼玉新聞の北川さんから聞かされていた。戦形は再び右玉を採用。関根君も対右玉に慣れていなかったようで、わずかに15分ほどで圧勝。準々決勝での苦戦が嘘のように綺麗に攻めが決まった。

準決勝のもう片方の山は河田(西武文理高)-高橋(春日部高)戦。河田君とは所沢名人戦で仲良くなっていたし、過去の相性(対河田君1勝0敗、対高橋君0勝2敗)から考えても河田君に勝ち上がってきてほしかった。しかし、河田君は最終盤で致命的なミスを犯し、無念の逆転負けを喫してしまった。

いよいよ決勝。準々決勝で松浦に申し訳ないような勝ちを拾わせてもらったので、ここまできたら優勝したいと思っていた。決勝戦は埼玉新聞の北川さんに棋譜を取っていただいたが、対局開始前に「君もようやくここまできたね。悔いのないように精一杯いい将棋を見せてほしい」と言われ、気持ちを再度引き締めて決勝戦に臨んだ。

戦形は私の四間飛車対高橋君の三間飛車。中盤で高橋君にあまりにも不用意な手が出て、優勢となる。その後の私の駒組みの仕方に問題があって、途中かなり危なくなる変化もあったが、高橋君が粘りを欠いたこともあって、わずか61手で圧勝し、優勝が決定した。

トーナメント表を見た時点ではベスト8入りすら絶望的と思っていた自分がまさかの優勝。当時の自分にあれだけの激戦区を勝ち抜く実力があったとは今でも思えない。しかし奇跡とはいえ、5月の高校選手権で勝てずに自信喪失していた自分にとってこの優勝は心底嬉しかったし、「自分でも頑張ればいい結果が出ることもあるんだな」と自信にもなった。

(3)高校将棋竜王戦全国大会(8月24日)

6月の県大会で奇跡的に優勝したため、8月の福岡で行われる全国大会に出場することになった。個人戦では自身初の全国大会である。当然ながら周りは知らない選手ばかり・・・となるはずだった。しかし7月下旬に塾高将棋部の研究会で知り合った阿保君も神奈川県代表として出場するらしい。阿保君と知り合いになっておいたおかげで、一人心細く全国大会に挑むことにならず、本当に良かった。

高校竜王戦の全国大会は非常にお金がかかっている。プロの先生方もたくさんいらっしゃるし、賞品も豪華だし、おまけに前夜祭では欽ちゃんのトークショーも用意されている。とにかく楽しかった。

前夜祭終了後はメインイベント(?)である抽選会。ここで重要なことは1番を引かないこと。1番を引いた選手は翌日の開会式にて選手宣誓をしなくてはならない。選手宣誓の台詞は当然丸暗記が必須となる。大事な試合前日にそんな余計なことに神経を使わされてはたまらない・・・と思っている選手は多いだろう。幸い1番は引かなくて済んだが、相手は広島県代表の神川君。今思えばいきなり強豪を引いてしまったが、当時の自分は全然知らず、1番を引かなくて済んだことにほっと胸をなでおろし、その夜は阿保君とひたすら将棋を指しまくって調整した。

前夜祭の翌日はいよいよ試合当日。この日の朝にちょっとした事件を起こしてしまった。何と大寝坊をしてしまったのである。目覚ましをセットして寝たつもりが、目覚ましをオフにして爆睡していた。初めての全国大会個人戦ということで、普通なら緊張して中々眠れずに寝不足になりそうなものだ。恥ずかしいことにフロントからの電話で目覚めた。「あのぅ、もう他の代表選手はみんなバスで待っているんですけど」と言われ、あわてて着替えてバスに乗り込んだ。このときあわてて靴下をはかずに部屋を飛び出したようで、大会会場に着いてスリッパに履き替えたときに自分だけ裸足で滅茶苦茶恥ずかしかった。当時福岡に両親が転勤していたこともあって、両親も試合を観戦しに来ていたが、「なぜ裸足なの?」と思っていたらしい(笑)。そんな余計なことを気にしているような精神状態でいい将棋がさせるはずはなかった。

将棋は私の右玉に対し、神川氏の5筋位取り。巧みな序盤戦術であっという間に敗勢に陥ってしまう。しかし初めての全国大会個人戦で簡単に諦めるわけにはいかず、とりあえず負けることを先延ばしにして粘っていたら、神川氏が突如乱れ始めた。お互い何回悪手を指したのだろう。内容だけを見るととても県代表同士の将棋には見えない感じではあったが、とにかく大熱戦だった。形勢も持ち時間も接戦だった。お互い持ち時間が切れる寸前だった(30分切れ負けの将棋でお互い残り30秒くらいだっただろうか)が、最後の最後で私が勝ちを逃し、逆に綺麗に詰まされてしまった。

1回戦で敗退してしまったため、敗者戦に出場することになった。敗者戦の1回戦は青森県代表の工藤氏。戦形は私の右玉対工藤氏の居飛穴。途中随分危ない変化があったが、最後は快勝。

敗者戦の2回戦の相手は岐阜県代表の加藤幸男君。今でこそアマチュア将棋界のトップクラスに君臨する彼だが、当時は全くの無名選手だった。三度右玉を採用するが、加藤君には自分の右玉は全く通用せず、普通に圧敗だった。その後彼は、敗者戦で優勝して谷川賞を受賞した。

実はこの高校竜王戦全国大会で一番仲良くなったのが加藤君だった。神奈川代表の阿保君が試合が終わったその日に帰ってしまったため(通常はもう1泊する)、他に知り合いがいなかったこともあって、試合が終わった後、ホテルで加藤君と一晩将棋を指し続けた。結果は全敗!一晩指し続けて全敗とはひどい話だが、これが私と加藤君との実力差なんだなと痛感した。

それでもその時は強い選手だとしか思わなかったが、翌年加藤君は高校選手権個人戦で全国優勝し、あっという間に有名人となる。

この高校竜王戦全国大会は埼玉県代表として出場させてもらったにもかかわらず、大した活躍はできなかった。実力を考えれば当然の結果だったが、とにかく悔しかった。しかしそれ以上に「県代表として出場できたこと」「他の都道府県代表の人と知り合いになれたこと」など本当に貴重な経験だった。ちなみに本戦の優勝者は、後に大学の同期となる葛山だった。

(4)高校将棋王位戦埼玉県大会(10月)

8月の全国大会では全然活躍できなかったにも関わらず、「6月の県大会では優勝しただけに次も優勝したい!」と強く意識しすぎたのか、妙に力んでいたように思う。全くといっていいほど力が出せず、ベスト32で熊谷西高校の山田君に完敗。そう何度も奇跡は起こらないと痛感させられた。ちなみに優勝は浦和高の星野君。ようやく元中学生名人の実力を発揮してきたようで、来年以降も要注意だなと感じた。

高校3年の時

将棋関係のページ

トップページ