高校選手権 高校竜王戦 関東ジュニア選手権

全国オール学生選手権(団体) 高校王位戦 高校王将戦

この年は前年とは違い、新学期が始まると同時に4人の優秀な新入部員(小川・小関・岡田・菊池)が入った。もう十分という考えもあって・・・というよりは単なる怠慢だったのだろうが(笑)、前年に引き続き新入生歓迎会には誰も出なかった。しかし、部員が増えると必然的に部活動も活気が出てくる。入部してきた面々が手厚い人間ばかりだったこともあるが(笑)、戦力的にも他校には引けをとらないと思っていた。7人制の団体戦とかであれば、間違いなく県内№1だっただろう。

また、この年は私がキャプテンを務めることになった。キャプテンという役職に就くと、「キャプテンとして恥じない結果を出したい」という気持ちが自然と涌いてくるもので、「勝ちたい」という気持ちもこの年が一番強かったかもしれない。

(1)高校将棋選手権埼玉県大会(5月)

①個人戦(5月16日)

前年と同様、やはり気持ちは団体戦に向いていた。だが、やはり団体戦に向けて勢いをつけるためにも、上位入賞は絶対したいと思っていたし、他校の勢いを抑えたいとも思っていた。その思いが通じてか、ベスト8に4人も残ることができた。チームメイトの松浦が1回戦で関根君(早大本庄)に負けたのは残念だったが、昨年とは違う勢いを感じていた。中でも1年生の小川はベスト4まで進み、3位決定戦でも山崎君(浦和西)を倒すなど、いきなりの大活躍で周囲の評価も高かった。

自分はというと、準々決勝では山崎君(浦和西)相手にブル田システムで作戦勝ちとなるが、そこから自爆して圧敗したり、5~8位決定戦で寺田相手に中盤で角桂損したりと、ひどい内容ではあったが、何とか5位入賞を果たすことができた。なお、小関は7位、寺田は8位となった。

ちなみに優勝は関根君だった。この関根君の優勝は実は大きな誤算だった。団体戦のライバル校となる浦和西高の山崎君・碓井君、浦和高の星野君の3人のうち誰かが優勝してもらう必要があった。特に浦和西高は柱が二人いるため、できれば二人のうちどちらかに優勝してもらい、団体戦には出てきてほしくなかった。

②団体戦(5月17日)

関根君の優勝により、浦和西の2枚看板(山崎君・碓井君)が団体戦に出てくることになった。かなり大変になったなとは感じていたが、トーナメント表を見て愕然とした。我々Aチーム(寺田・松浦・私)は何と初戦でいきなり浦和西高校と当たることになっていたのである。3番手今出氏には誰が当たっても有利という状況ではあったが、2枚看板の手厚さは十分理解していたから、現実的には自分が2枚看板のどちらかと当たって倒さなければいけないなと思っていた。個人的には過去の直接対決の結果から山崎君よりは碓井君と当たって勝ちたいと思っていた。オーダー表交換の結果、上から松浦ー山崎、私ー碓井、寺田ー今出となり、当たり方としてはベストだっただろう。まず寺田が早々と勝利し1-0。続いて松浦が山崎君に討ち取られ、1-1で私ー碓井戦を残す。碓井君との将棋は私の立石流対碓井君の居飛車。機敏に仕掛けられてペースを握られるが、私の方も勝負手を連発し、大熱戦となった。しかし終盤に致命的なミスを犯したのは私の方だった。結局私が負けてしまったため、チームも1-2で初戦敗退となってしまった。もっとも気合が入っていた団体戦での初戦敗退はあまりにも悔しく、残念でならなかった。特に自分が戦犯ということもあって、寺田・松浦には本当に申し訳ない気持ちで一杯だった。

なお、その他のチームの結果は、Bチーム(今・小川・小関)が5位、Cチーム(芹澤・岡田・菊池)が4位となった。本来一軍選手であるはずのAチームが初戦敗退で、Cチームが最高の4位というのも皮肉な結果だった。まぁこういうことはくじ運によるもので、非常によくあることだし、そもそもAチームがBチームに勝てるかどうかも怪しかったので、仮に初戦で勝つことができても優勝できたかどうかは分からない。しかし、やはり寺田・松浦と共に出場した団体戦で全国大会に出られなかった悔しさは今でも忘れられない。

(2)高校将棋竜王戦埼玉県大会(6月)

①初日(6月14日)

5月の選手権個人戦では5位に終わったものの、前年度優勝者ということでトーナメント表には第1シードとなっていた。また、この竜王戦には浦和西の山崎君がエントリーされておらず、本気で優勝が狙えると思っていた。2回戦の対戦相手からは「なぜあなたが第1シードなんですか?」という質問を受けたので、その旨を説明したが、実はこのやりとりが勝負の結果に影響を及ぼすことに。しかしこんなだるい質問を受けるのは自分の戦績がまだまだだからなんだと痛感した。その相手との将棋は途中銀得となり必勝を意識したが、気持ちが緩んでしまったのか、気がついたら逆に敗勢に陥っていた。自玉の受けがなくなり、後は時間での勝負に託すしかないという状況になった。ここで試合開始前のやりとりが相手の精神に微妙に影響を及ぼしていたようで、前年度優勝者相手に勝利を目前にしてドキドキしていたのだろうか。明らかに手が震えていて、何度か駒を落としたりしていた。持ち時間の残りが少ない中で、何度も時間をロスしたことが相手の致命傷となり、ちょうど詰まされた瞬間に相手の持ち時間が切れてしまうという、奇跡的な逆転勝利となった。前年度チャンピオンの指す将棋ではないが、とにかく負けなくて良かった、というのが正直な気持ちだった。

2回戦は大苦戦だったものの、3回戦以降は比較的落ち着いて指すことができ、特に危ない場面もなくベスト8に残ることができた。周りを見てみると、うちの高校のメンバーは全滅しており、中学生名人の星野君、選手権優勝の関根君も途中で敗退していた。ベスト8以降は楽な試合があるはずもないが、強敵が次々と倒れているこの状況はこれ以上ないチャンスなので、今一度気を引き締めることにした。

②二日目(6月15日)

この日の朝は大宮駅で河田君と待ち合わせをして試合会場に向かった。この年は前年までのトーナメント方式とは違い、ベスト8以降はスイス式トーナメントで行われれることになっており、再度抽選して対戦相手を決めることになっていたので、朝の時点では「決勝戦で当たろう」なんて話を河田君としていた。しかししかし。抽選の結果いきなり河田君と当たることになってしまった。ベスト8に残った面子の中では河田君は上位の方だと思っていたので、いきなりの対戦は避けたかった。が当たってしまったものはしょうがない。気を取り直して対局に臨むことにした。戦形は私の立石流対河田君の玉頭位取り。序盤かなり強引な駒組みをしてしまったため、途中こちらが悪くなる変化がたくさんあったのだが、河田君に見逃してもらい、何とか勝つことができた。

二戦目は島崎君(川越)と。戦形は島崎君の矢倉対私の右玉。中盤は何度か危ない場面もあったが、最後は圧勝。

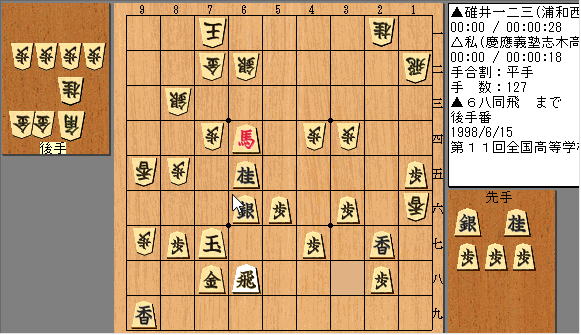

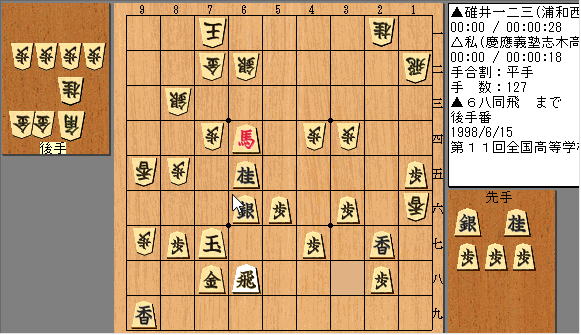

いよいよ決勝戦。相手は予想通り碓井君となった。前年の竜王戦では勝つことができたが、この年5月の選手権団体ではあまりにも痛すぎる黒星を喫している。何としてもリベンジしたいところで、しかも県大会決勝という最高の舞台でチャンスが回ってきた。気合も十分だったが・・・。

戦形は私の陽動振り飛車。これには碓井君も意表をつかれたようで、序盤は作戦勝ちとなる。中盤私に攻め急ぎが出て逆に苦しくしてしまったが、さすがに決勝戦で簡単に土俵を割るわけにはいかず、粘りに粘っていたらようやく手番が回ってきた。

「冷静に見れば確かに逆転しているはず。」直感的にそう思ったが、具体的な攻め方が分からなかった。後で感想戦の時に調べて分かったことだが、攻めても決まらない局面だった。ここは△6三金打と自陣に駒を投入してさらに粘って余しにかかる方針にすべきだった。しかしこの局面で「余して勝ちに行く」という発想が全く涌かなかった私は、△6七歩から無理気味な攻めに出てしまい、決まらず無念の逆転負け。何度かチャンスがあっただけに惜しい将棋で2連覇を逃してしまった。

近年、AI解析したらこの局面での最善手は△8四桂とのこと。▲7六歩と受けてくれれば▲7三歩からの攻め筋がなくなるし、攻め合いでも後手に分がある、ということのようだ。

この大会の後、部員のみんなから「前竜王、準竜王」などと冷やかされたが(笑)、改めて県大会を制することの難しさを痛感した大会だった。

(3)関東ジュニア選手権(8月)

この大会は1年・2年の頃は多少話には聞いていたが、参加していなかった。たまたま週刊将棋を読んでいてこの大会の詳細を知って参加することにした。場所は小関の庭ともいえる南浦和将棋クラブ。一人で参加するのも何なので、寺田・松浦に声をかけたが、松浦は都合がつかず、寺田と一緒に参加することになった。

南浦和の将棋クラブに着くと、当然ながら小関が来ていた(笑)。また当時中学生だった吉田正和君をはじめ、浦和高の星野君など強豪が参加しており、勝ち抜くのはかなり大変だなと感じていた。

1回戦は小学生と。得意の右玉を採用したが、中々こちらの主張が通らず、非常に難解な将棋だったような気がする。最後の最後までどちらが勝つか分からない感じではあったが、わずかに残していたようで何とか勝ち。

2回戦は中学生と。これまた右玉で難解な将棋だったが、気がつけば1手勝ちというラッキーな展開だった。読みどおりに勝っているわけではないので、厳しく言えば運だけで勝っているということだが、何はともあれこれで2連勝。

周りを見ると、2連勝は自分を含めて4人しかいない。星野君は順当に2連勝だが、小関や吉田君は負けていた。そしていよいよ肝の3回戦。抽選の結果、ここで星野君と当たることに。前年の高校竜王戦では気合で勝つことができたが、相手も元中学生名人。無策で勝てる相手ではないので、使う戦法は正直迷ったが、得意の右玉で勝負することにした。前年の時と同じ展開にしてくれるはずはないので、星野君の方から工夫してくるだろうと思っていたら、星野君は居飛穴に組んできた。だが、中盤星野君に大きな見落としが出て、いきなり飛車得の大差になる。以下は勝負どころはなく、全駒勝ち。

ここまで無傷の3連勝。残る3連勝は武蔵高校の宮川君ただ一人。ということで宮川君との将棋が決勝戦となったのだが、決勝戦であることを聞かされておらず、「はい、次は宮川君と」とだけ言われたので、決勝戦とは認識しないまま4回戦に臨むことになった。

戦形は宮川君の四間飛車対私の右四間。宮川君が穴熊に組んできたので、銀冠で対抗し、穴熊の弱点である8筋を終盤に攻めることを睨んで、▲8五歩と突いたら△7三銀と上がられ、△8二飛~△8四歩▲同歩△8五歩と玉頭から強引に動かれた。さすがにやりづらい順だろうと思って軽視していたが、当時対振り穴では終盤の▲8四歩からの攻めを得意としていた私としては、予想外の展開に攻め方が分からなくなってしまった。一方宮川君はこういう将棋を指し慣れているのだろうか。迷いなく次々と攻めてこられ、段々と苦しくなっていった。それでもまだまだ粘れると思っていた矢先に、私に致命的なミスが出て、守りの金をただでボロッと取られて一気に敗勢に陥ってしまう。さすがに投了しようかとも思ったが、往生際の悪い私は勝ちようのない局面でひたすら粘り続けた。今振り返ってみても見苦しい限りの粘りだった。しかし、自陣に駒を投入したり、自陣竜を引き付けたりしてとにかく負けるのを先延ばしにしていたら、宮川君もうんざりしたのだろう。段々と差が縮まっていき、最後もまだ難しかったはずの局面で宮川君に受け損ないが出て、必至がかかり急転直下勝ちとなった。

ずっと押されていた将棋だっただけに、全然勝った気がしない将棋だったが、気がつけば自分ひとり4連勝。「次の相手は1敗で続く誰かかな」などと考えていたら、席主の内山さんから「優勝おめでとう」と賞状を手渡され、そこで初めて自分が優勝したことが分かった。

この大会は参加資格が「関東在住で20歳以下」というもので、「関東」と銘打っている割には都・県予選のようなものもなく、任意で参加することができるため、優勝したからといって「関東№1」とは決して言えないものではあるが(笑)、参加していたメンバーを考えれば出来過ぎの結果だった。

(4)全国オール学生選手権団体戦(9月)

この大会は小学生から大学生まで参加する5人制の団体戦である。高校1年・2年の頃はいずれも2-3に終わり、上位入賞はできなかった。今まで一度も上位入賞の経験がなかったため、特段上位入賞への執着心もなく、例年通りとりあえず参加したという感じではあったが、高校で最後の団体戦ということもあり、気合を入れて臨んだ。

なお、当日寺田が法事で参加できないという事情があったため、参加メンバーは松浦・今・小関・・小川・私の5人であった。

1回戦は青山学院大学と。自分の相手は永田氏。得意の陽動振り飛車を使うが、中盤私に勘違いがあり、あっという間に劣勢となってしまった。ジリ貧負けだけは避けようと駒損覚悟で必死に敵玉に喰いついていったら、いつの間にか攻守逆転となり、最後も難しい変化はあったものの、何とか勝つことができた。チームは4-1で快勝と好スタートを切ることができた。

2回戦は立命館大学二軍と。今でこそ二軍・三軍であってもスター選手を揃えられる立命館大学だが、当時はそこまでは層が厚くなかったようで、何とまたも4-1勝ちと快勝。

昼食後の3回戦は開成高校と。中学時代から交流の深かった開成相手だけに自然と気合が入ったが、相手のメンバーはほとんど知らない人だった。考えてみれば開成の同期達は受験前で将棋どころではなかったのだろう。

自分の将棋は四間飛車相手に右四間飛車を採用したが、作戦失敗で必敗形となってしまった。1点狙いで終盤に罠を張ったら、相手が対応を間違え辛勝。チームの方は三度4-1勝ち。強い。一昨年古田さん・小松さん・・宇野さん・松浦・私の5人で出場した時だってチームは2勝しかできなかったのに、早くも3連勝である。この時点でベスト16への入賞は濃厚だったが、松浦が「ここまできたらあと1勝してベスト8に入ろう。そうすれば将棋年鑑に学校名が載るぞ」と言ったことで、チームのモチベーションは一気に高まった。しかし・・・。

4回戦は強豪東北大。毎年王座戦(大学の7人制団体戦の全国大会)にも出場して上位入賞している。さすがにここからは強豪校相手ばかりとなるので厳しい戦いは覚悟していた。結果はというと1-4負け(松浦勝ち)と大敗を喫してしまった。相手が強いことは良く分かっていたのでやむを得ない結果ではあったが、そんな中松浦の勝利は見事だった。本人に聞いたら最後の最後でぴったりの詰みがあったというラッキー勝ちだったらしいが、強豪相手にしっかり結果を出したのはさすがとしかいいようがない。そんな松浦の勝利を活かせず残念だった。

5回戦は中央大学と。あと1勝でベスト8入りが濃厚となるので、気合十分のはずだったが・・・。結果は私と小川が負け、更にこの日全勝中で絶好調だった松浦が負けて2-3負けで、最終的にチームは14位入賞となった。前年までの結果を考えれば大躍進ではあったが、展開的にもっと上位を狙えたはずだっただけに、最後の戦犯をやらかしてしまった悔しさは非常に大きかった。

(5)高校将棋王位戦埼玉県大会(10月)

6月の高校竜王戦で県代表を逃してしまい、気がつけば県代表を狙える最後の大会となった(11月の王将戦は全国新人戦の県予選であり、3年生はたとえ優勝しても県代表にはなれないため)。王位戦はベスト4入賞で関東大会への切符を手にすることができる。何としてもベスト4には入りたかったが・・・。1回戦で浦和高校の山本君にまさかの敗北を喫して終了。終局後、山本君から「1回戦負けだったら退部って言われてたんですよ。助かりました」と言われ、非常にだるかったことを覚えている。

(6)高校将棋王将戦埼玉県大会(11月)

いよいよ高校最後の県大会である。10月の王位戦では不甲斐ない結果に終わってしまっただけに、有終の美を飾りたいと思っていた。今大会から新たな試みでA級・B級・C級に分かれ、それぞれ自分のレベルにあったクラスに参加できるようになった。その影響でA級は42人と参加人数が少なかった。1回戦はシード、2回戦を勝ち、3回戦で川越高校の大谷君と当たる。彼とは5月の高校選手権個人戦の5位6位決定戦で当たっているが、その時は長手数の泥仕合になったので、今回も気を引き締めて臨むことにした。戦形は私の右玉対大谷君の矢倉。大谷君の駒組み(玉が角筋に入る)に問題があり、それを的確に咎めて圧勝。落ち着いてベスト8に残ることができた。

ベスト16で寺田・松浦・今の3人が敗れてしまったのは残念だったが、小関・小川・私の3人がベスト8に入り、層の厚さを示すことができた。

ベスト8以降はスイス式トーナメント。抽選の結果相手は山崎君。最初の将棋は千日手となってしまう。指し直し局では集中力を切らしてしまい、気がつけば圧敗。この後、西日暮里の研究会で彼と対戦した時には12勝1敗と大幅に勝ち越すことができただけに、大事な最後の県大会で彼に負けてしまったのはもったいなかった。残念ながらここで優勝の目が消えてしまった。ちなみに小関・小川の1年生コンビは揃って勝っていた。

続いての対局は独協埼玉の木村君。山崎君に負けたダメージが大きく、既に将棋が壊れていたものの、木村君は対右玉に慣れていなかったようで、全駒勝ちとなる。周りを見ると小関・小川が星野君・山崎君に残念ながら負けてしまい、二人とも優勝の目が消えてしまった。

最終戦は川越東の尾崎君と。尾崎君の四間飛車対私の左美濃右四間となった。序盤から機敏に動いて優勢となったが、玉頭からの喰い付きに私が対応を誤り、一時は逆転する順があったようだ。しかし尾崎君がこれを逃し、最後も寄せをもたついたものの何とか勝つことができた。

ちなみにこの最終戦では小関と小川が同士討ちを行い、小関勝ちとなり、小関も私も2-1で並んだ。ソルコフ(対戦相手の勝ち数)の計算でも小関とは同点となり、SB(自分が勝った相手の勝ち数)の計算によって小関が3位、私が4位となった。

3年間の高校将棋を通じて多くのものを得たように思う。特に1年の時に出場させてもらった選手権(団体)の全国大会で得たものは非常に大きかった。それ以降、数ある高校将棋の大会の中でも団体戦に特別な思い入れを抱くようになった。結果的には2年・3年の時には自分の実力不足が響いてしまい、団体戦での全国大会出場を果たせなかったことは悔しくてたまらない。しかし団体戦を通じて、みんなで力を合わせてチームの勝利に向かって進んでいくことの素晴らしさを学ぶことができたのは大変貴重だと思っている。

また、3年間の高校将棋を通じて県内だけでなく、県外にも多くの友達ができた。今でも大会等で会った時には色々と話をするが、こうした友人・知り合いがたくさんできたのは何よりの財産であろう。

将棋関係のページ

トップページ