春季関東個人戦 春季関東リーグ戦 関東新人王戦 夏合宿

全国オール学生(団体) 秋季関東個人戦 秋季関東リーグ戦

全日本学生王座戦 慶應新人王戦

高校2年の春から大学の将棋研究会に顔を出すようになり、その流れで大学に入学した初日から将棋研究会に入部した。将棋は大学に入っても続けようと思っていたので、将研への入部自体は何の迷いもなかった。本当はもう1つ別のサークルにも入ろうかと考えてはいたものの、将研が自分の中であまりにもフィットしていて、将研以外で自分にあったサークルを探すのが面倒になってしまい、別のサークルに入部することはなかった。

(1)春季関東個人戦

大学将棋のデビュー戦となる関東個人戦。それだけに気合が入っていたのは当然だったが、この時は当然ながら大学将棋の厳しさなど全く分かっていない状況であった。良い意味で言えば、大学将棋の怖さを知らないので妙な萎縮もなく、ただ気合と執念だけで挑んだように記憶している。

予選1回戦は青山学院大学の人と。優勢なはずの将棋だったが、寄せ損なって相入玉となってしまった。点数もこちらが負けている。諦めの悪い私は最後のお願いで馬を引いて両取りをかけた。両取りといっても竜と歩の両取りであり、歩1枚かすめ取っただけではまだ点数が足りない状況であったが、相手がなぜか竜取りに気づかずに歩を助けたため、竜を素抜いて大逆転勝ち。非常に内容の悪いデビュー戦ではあったが、白星スタートを切ることができた。

2回戦も普通に勝ち、予選通過をかけた一戦は工藤氏(早大2年)と。工藤氏は早稲田のレギュラーであり、今考えると当時の自分では厳しい当たりであったと思われるが、工藤氏の情報を全く知らなかった私は、ただ自分の将棋を指すことだけに集中して臨んだ。

戦形は私の矢倉対工藤氏の右四間。序盤工藤氏の構想に勘違いがあり、工藤氏の陣形だけがバラバラになった状態で攻めに回ることができ、一気に大優勢になる。しかし終盤でスカな寄せをしてしまい、入玉されそうになってしまった。一目散に入玉されれば負けていたかもしれないが、最終盤で工藤氏に致命的な受け損ないが出て、急転直下勝ちとなる。

この日は苦戦が多かったにもかかわらず、予選通過が決定したときは嬉しいというよりもほっとしたというのが正直な気持ちだった。この日予選通過したのは高野さん・有富さん・任田さん・岩本さん・牛山さん・葛山・私の7人。それに前回ベスト8入りしている北川さん・古田さんを加えた9人が本戦に出場することになった。

翌週は個人戦2日目(本戦)の日。ベスト64から始まってベスト8までを決定する。抽選の結果、相手は東大の三輪さんに決まった。戦形は相矢倉となり、途中大分悪くなる順があったのだが、三輪さんに逃してもらい、何とか勝つことができた。周りをみてみると、主将任田さんが内藤氏(東大)に負けていた。入学前から任田さんが典型的な団体戦男という話は聞いていたが、評判どおり個人戦ではツキがないらしい。その他同期葛山が明治のエース馬上さんにしばかれていた。

2回戦は村山氏(青山学院大)と。戦形は私の左美濃右四間対村山氏の三間飛車。中盤機敏に動かれて劣勢となるが、必死に粘り、一度だけチャンスが訪れた。「玉形はこちらの方が固いので、暴れれば勝てる」そう思っていた。その直感に間違いはなかったが、暴れ方を間違え、チャンスをものにできず負けてしまった。当時はベスト64の任田さん・葛山よりも上の結果(ベスト32)を出したことで、ある意味満足してしまっていた部分があったが、今にして思えばここでの敗北はその後の個人戦に大きく影響することになった。というのもベスト16に入れば、16シードという特権制度があったからである。ベスト16に入った人は、以後予選で16経験者には当たらないのだ。勿論この当時は次の予選通過が大学4年の秋までやってこなくなるなどとは夢にも思わなかったが、それくらいこの一戦で敗れた罪は大きかった。

(2)春季関東リーグ戦

入学したての自分にとってはリーグ戦は遠い存在だった。レギュラー陣には実力が遠く及ばないと考えていたからだ。オーダーは上から高野さん・北川さん・河原さん・任田さん・岩本さん・古田さん・葛山・小林さんで、高野さんと小林さんが交代で出場するといった感じだった。主将の任田さんは当然ながら優勝する気満々だった。しかし、結果はというと2回戦で日大に3−4負け、5回戦で東大に3−4負け、6回戦で早稲田に2−5負けし、まさかの5位に終わった。これにはみんな相当なショックだったに違いない。

自分はというと、7回戦の神奈川大戦でデビューさせてもらい、快勝でデビュー戦を飾ることができた。リーグ戦でチームが大敗を喫し、暗いムードが漂っているのと裏腹に、まずまずの結果を残すことができて嬉しかった。厳しく言うと、リーグ戦の重みを少しも理解していなかった。まぁ大学1年生の春だったので無理もないが、団体戦においては個人の勝利は二の次で、チームの勝利を第一に考えなくてはならない。

(3)関東新人王戦

1回生だけが出場する新人王戦。初日は駒澤大学にて行われた。慶應から出場したのは葛山・國村・名和・寺田・松浦・加藤・日計・辻・和田・私の10人。近年の新人王戦では最多の人数かもしれない。しかし他大のメンバーも手厚かった。明治からは清水上氏・藤井氏、東大からは市川氏・中谷氏・鈴木氏、成蹊大からは松井氏など。今考えても私の代は層が厚かったと思う。そんな中、自分がどこまでいけるのかは非常に不安であったが、個人戦・リーグ戦での結果もまずまずだったことから、あまり余計なことは考えず、気合で挑むことにした。

1回戦は相手が初心者級だったので、普通に圧勝。その他の結果は、葛山・寺田がじゃんけん勝ち、加藤は惜しい将棋を落として惜敗、國村・名和・松浦・辻・和田は普通に勝ち、日計はおやじ三間でなぜか圧勝。

2回戦は井上氏(東海大)と。3手目角交換され、居飛車対向飛車の力戦形となった。終盤私に見落としがあり、寄っているはずの敵玉にするすると逃げ出されてしまった。自陣が鉄壁だったことを頼りに細く遅い攻めをすると、井上氏が対応を誤り、辛勝。何とか予選落ちを免れた。周りを見てみると、葛山が逆転勝ち、國村が普通に勝ち、名和は必敗形から二歩勝ちを拾い、私を含め4人が予選通過となった。

3回戦は今野氏(東京電気大)と。今野氏の早めの▲7七銀を見て矢倉中飛車で対抗してみたが、気がつくと今野氏は速攻棒銀で押さえ込みを図りにきた。陣形をへこまされて必敗を意識していたが、飛角交換を甘んじて受けて、自陣に馬を引き付けて粘っていたら逆転に成功、その後も難解な終盤戦だったが何とか勝つことができた。

3回戦に勝ってベスト16まで残ったのは慶應からは葛山・國村・私の3人。ここで再度抽選を行うことになった。私の相手は中野氏(東大)。中野氏も直前の関東個人戦ではベスト32だったようで、32対決となった。戦形は中野氏の三間飛車対私の居飛車穴熊。序盤で銀交換となった直後に中野氏に見落としがあり、自陣に銀を打たせることを強要し、こちらだけ一方的に銀を手持ちにする展開となった。その後も徐々に優位を拡大していったが、飛車と成銀の両取りをくらってしまい、形勢は混沌としてしまう。しかし落ち着いて局面をみてみると大事には至っておらず、飛車を見切って成銀を助けたのが好判断で、玉のコビンを狙った攻めが厳しく、最後は全駒勝ち。

その他の結果は國村が藤井氏(立教大)に振り穴で圧勝、葛山も順当に勝ち、3人ともベスト8に残った。層が厚かったこの代の新人王戦で慶應からベスト8に3人残ったのはツキがあったのだろう。このベスト8までで初日が終了。

2日目は独協大にて行われた。場所が遠かったせいか、応援に来てくれた先輩は少なかったが、それだけに主将任田さんをはじめ、応援に来てくれた先輩方には感謝している。

準々決勝の相手は中村氏(早大)。早稲田勢は村瀬氏・河田氏の2トップが32で敗退しており、中村氏だけが残っているという状況だった。高校時代から仲の良かった河田君が二日目の応援に来ていたが、当然ながら彼は私ではなく中村氏の応援として来ていた(笑)。中村氏は早大学院出身とのことを聞いた私は、高校選手権団体の東京都代表メンバーの一人ではないかと思い、内心かなりひよっていた(実際には彼は東京都代表メンバーではなかったらしく、私の勝手な思い込みだったらしい)。

中村氏との将棋は私の右四間穴熊対中村氏の四間飛車。中盤タイミング良くしかけてペースを掴んだものの、直後に私に勘違いがあり、銀損となってしまう。しかしそこから相手の指し手も難しかったようで、玉頭方面から強引に手を作りに行くと、中村氏が対応を誤り、逆転勝ちすることができた。

その他の結果は、葛山が松井氏(成蹊大)に急戦矢倉をやられて圧敗、國村は清水上君相手に途中は優勢だったが、清水上君にパワーを発揮されて最後は圧敗。ベスト8に3人と最多人数が勝ち残っていた慶應勢も、ついに生き残りは私一人となってしまった。対称的に明治勢は清水上君・藤井君とベスト4に二人とも勝ち残った。

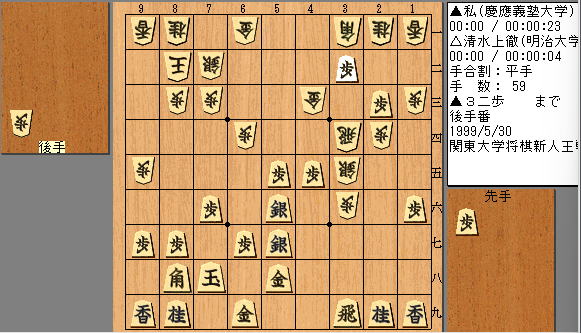

いよいよ準決勝。相手は優勝候補筆頭の清水上君(明治)。清水上君は小学生名人・中学生名人・中学生選抜選手権・高校竜王・高校新人王とほぼ全ての大会で全国優勝している生粋のエリート(唯一逃したタイトルは高校選手権のみ)であり、厳しい戦いになることは覚悟していた。作戦は右四間穴熊を使う予定であったが、△5三銀型四間飛車に組まれてしまったため、普通の居飛車で対抗することになった。駒組みが終了した時点で既に自信がない展開だったが、仕掛けからペースを掴む。

ここから▲5五香△同金▲同銀と金得になったので、さすがに良くなったのではないかと思って指していた。

ところが、感想戦で清水上君から指摘されたのは、▲5五香と金得を目指すのではなく、▲2二歩成から▲1二馬と馬の活用を優先すべきだった、という点であった。▲2二歩成とするとその瞬間が甘いので、△5五歩▲4七銀△4五桂のように振り飛車に捌かれ放題になるのが嫌でとても指す気がしないと思い、慶應棋報第105号上巻でも「誰か教えてください」的なトーンで原稿を書いており、結局よく分からずにモヤっと感が残ったまま20年以上の時が過ぎた。

近年AI解析してみたところ、第4図で▲5五香△同金▲同銀と金得した局面の評価値は先手の+260点、第4図で▲2二歩成から馬の活用をしに行くと、評価値は先手の+1点。微差ではあるが、金得の順が僅かに優るようだ。ただ金得しても+260点にとどまっているのは、やはり玉形の差と端歩の関係が大きいのだろう

形勢は非常に難解というのが正しい見解なのだろう、金得でさすがに良くなっただろうと思い込んだ自分の大局観の悪さが目立った1局であった。

この将棋はこの後私に致命的な悪手が出て、最後は玉形の差も響いて形作りをするのがやっとで、終盤まで見せ場を作ることができなかったのが残念だった。

タラレバの話は意味がないかと思いつつ、試しにと思って▲5五香△同金▲同銀の局面で端歩の関係が▲9六歩△9四歩の形だったら・・・と盤面編集して再度AI解析すると、評価値は先手の+1,708点まで跳ね上がりった。端歩の突き越しは終盤に大きく影響する、ということは昔から理解しているつもりだったが、AI評価値に置き換えた場合に▲9七歩△9五歩型と▲9六歩△9四歩型とで1,500点ほど評価値に差が出たのは驚きだった。序盤の駒組段階で端歩を突き越されたくらいで評価値が-1,500点ということにはならないはずでも、中終盤には結構なポイント差として顕在化する、ということが改めてよく分かった。

結局清水上君は決勝でも普通に勝って優勝した。自分はというと藤井氏(明治)との3位決定戦でも敗れ、4位に終わった。だが有力選手が数多く参加したこの代の新人王戦で4位という結果を出すことができたのは幸運だったのだろう。どう考えてもこの代で自分が上から4番に入るとは思えない(苦笑)。また、同期葛山のベスト8を上回る結果を残すことができて嬉しかった。

(4)夏合宿

新人王戦まではそこそこの結果を残せたものの、レギュラー陣とは実力の差を大きく感じていた。本気でレギュラー入りを目指そうと思ったのはこの夏合宿を経てからだった。初日の10秒将棋トーナメント・2日目の団体戦・3日目のレク(ソフトボール)を終えて、4日目からいよいよメインイベントである慶應名人戦が行われた。この慶應名人戦は二日間に渡って持ち時間30分・秒読み60秒の対局を7回行うのだが、体力的にも精神的にも非常に厳しい。またレーティングが大きく変動するので、レーティングの点数や周りの結果を見て一喜一憂する場面でもあり、合宿中最も緊張感があふれるイベントといって良い。

1回戦は馬上さん(明治)と。馬上さんは清水上君や藤井君と並び明治の看板エースである。この1回戦は、レーティング順に並んだ参加者を真ん中で半分に分け、1位と13位、2位と14位、3位と15位・・・という具合に対戦が組まれていく。この時は1位が馬上さんで13位が私だったのだが、いきなり厳しい戦いになったなと思った。

戦形は私の右玉対馬上さんの菊水矢倉。高校時代からの得意戦法である右玉を馬上さんにぶつけてみたが、対右玉で有力とされる菊水矢倉で対抗された。右玉に比べて菊水矢倉は戦場から一路遠い点や玉頭が手厚い点が利点だと思うが、機敏な仕掛けからあっという間に苦しくなってしまった。こちらも玉頭から勝負手を連発して必死に喰い付くと、馬上さんも対応を誤り、優劣不明の終盤を迎える。ようやく勝ちになったと思ったところで、私は簡単な詰みを逃し、唯一詰まない手順を選んでしまうのだが、馬上さんが唯一詰んでしまう手を選んでしまい、辛勝。最終盤だけを見ると級位者同士(?)と言いたくなるほど内容の悪い将棋だったが(笑)、中盤は大熱戦だったように思う。

明治のエース馬上さん相手に勝利したことで、一気にテンションが上がっていった。今考えれば単なる勘違いなのだが、この勢いを無駄にはしたくなかった。

2回戦の相手は岩本さん。陽動振飛車を選択したが、私の駒組みに問題があって岩本さんに機敏に仕掛けられてしまう。しかし千日手含みで粘っていたら岩本さんが強引に打開しにこられ、これが岩本さんの致命傷となり、あっという間に逆転、最後は全駒勝ち。

3回戦は古田さんと。中学・高校時代まではずっと目標にしてきた人であり、その強さは十分承知していたが、馬上さん・岩本さんといったリーグ戦のレギュラークラス相手に連勝していたこともあって、この時はなぜか負ける気がしなかった。戦形は古田さんの矢倉に対し、矢倉中飛車で対抗した。矢倉中飛車相手には中央を手厚く構えなければならないところを、普通の矢倉と同じように駒組みを進めてきたため、機敏に仕掛けることができた。古田さんも飛車先から強引に手を作りにきたが、序盤のマイナスが大きく、最後も読み筋どおりに1手勝ちを収めることができた。ほぼ完勝といって良い内容だったと思う。

もう勢いは止まらない。この日最後の1戦である4回戦は網仲さんと。網仲さんも高校の先輩であり、高校将棋部の合宿で何度か教わったことがあるが、ここでももう負ける気はしなかった。戦形は相矢倉となり、網仲さんに機敏に仕掛けられるが、重大な手順前後があって一気にこちらが優勢となる。優勢を意識しすぎたためか、粘られるのを嫌って馬を消しに行ったのが疑問で差を縮められてしまうが、形勢に差が開いていたこともあって逆転には至らず、最後は全駒勝ち。

初日終了時点で4戦全勝は主将任田さんと私の二人だけ。次の5回戦の任田さんとの一戦を制することができれば慶應名人が見えてくるが・・・。翌日いよいよ任田さんの直接対決を迎えた。得意の陽動振飛車を採用したが、任田さんの巧妙な序盤戦術の前に作戦負けとなり、以後は自然な指し手を続けられて完敗。

任田さんに敗れてから一気に勢いを失ってしまった。4回戦までの「負ける気がしない」という根拠のない自信は脆くも崩れ去り、6回戦の徳井さん・7回戦の滝澤さんと立て続けに敗れて、通算4−3という平凡な成績に終わった。だが、当時の実力・対戦相手を考えればこれでも出来過ぎの結果だっただろう。特に岩本さんが2−5、古田さんが3−4の負け越しに終わったこの慶應名人戦で自分は勝ち越せたのだから、レギュラーを目指す目はまだ十分あると思っていた。

(5)全国オール学生選手権団体戦

夏合宿では4−3と平凡な成績に終わったものの、レギュラー陣相手に勝ち越せたことが評価されて、一軍で出場させてもらえることになった。一軍のメンバーは北川さん・任田さん・岩本さん・葛山・私の5人。

1回戦・2回戦とも5−0勝ちと順調なスタートを切る。昼食休憩後は明治大学と。細かい当たりは覚えていないが、私の相手は同期の藤井君だった。この年の名人戦第七局と同じような相矢倉の将棋になり、研究不足の差を見せつけられて完敗。結局藤井君に敗れたことで、チームが2−3負けととなってしまった。当たりを考えると自分のところは苦しいのだが、戦犯は戦犯。ただただ悔しかった。

4回戦で高校相手に三度5−0勝ちし、5回戦の相手は東大一軍。自分の相手は主将今村さん。やはり私の実力が足りなかったようで、相矢倉から完敗してしまった。チームも1−4負けと大敗を喫し、総合9位に終わった。高校時代から考えれば9位というのは過去最高の成績であったが、チームメイトのレベルを考えれば極めて不本意な結果に終わったと言わざるを得ない。

(6)秋季関東個人戦

オール学生の団体戦でも冴えない成績に終わった以上、レギュラーの座を射止めるためには、個人戦での活躍が必須条件であった。予選1回戦は明治の同期上田君。春のリーグ戦で古田さんが上田君の中飛車にしばかれそうになっていたので、用心してかかった。とりあえず春の古田さんのように一方的に捌かれる展開だけは避けようと思って慎重に指していたら、お互い手が出しづらい将棋になった。個人的には居飛車の右桂が使えない展開になったので、少々作戦負けを意識していたが、中央から強引に手を作りに行くと、上田君が対応を誤り、いつの間にか角得に。以下は圧勝。

2回戦でまたも同期の入子君(学習院大)と当たる。戦形は入子君の右四間対私の矢倉。がっぷり四つの対抗系から激しい攻め合いになったが、気がついたら何故か勝っていた。読み筋どおりではなく、運よく勝てた感じだった。

予選最終局はレイジーこと岡安氏(早稲田)と。振り飛車党と聞いていたので、後輩小関の得意戦法である5筋位取りを採用した。途中までは研究どおりの手順となり、こちらのペースだったように思うが、押さえ込みの方針を貫けず、大捌きを喰らってしまう。振り飛車に目一杯捌かれてしまうと、玉形で劣る居飛車が勝てないのは当然で、最後は圧敗だった。

(7)秋季関東リーグ戦

直前の個人戦で予選落ちしてしまったものの、まだまだレギュラーの芽はあると思っていた。その他のレギュラー陣も予選落ちした人が多かったからだ。しかも主将任田さんから「必ず1試合はお前を使う。」とのメールもきた。しかし結論から言うと、自分は1試合も使ってもらえなかった。実力的にはやむを得なかったのかもしれないが、古田さん・岩本さんとは夏合宿で格付けを済ましたと思っていただけに正直悔しかった。

チームの方は初戦で明治相手に5−2勝ち。馬上さん・清水上君・藤井君というエース3枚を揃って討ち取った5−2勝ちは大きかった。続く早稲田に4−3勝ち、日大に5−2勝ちし、東大との全勝対決を迎える。事実上優勝決定戦となった東大との大一番を4−3勝ちし、中央・埼玉・一橋に合計20−1と格の違いを見せつけ、全勝優勝した。

団体戦である以上、本来ならリーグ戦優勝を喜ばなくてはならなかったが、この時はそれ以上に自分が出場できなかった悔しさが上回っていた。まるで団体戦の重要性を理解していなかったように思う。

(8)全日本学生王座戦

毎年三重県四日市で行われる大学の団体戦全国大会がこの「全日本学生王座戦」である。秋季関東リーグ戦で各大学が目の色を変えて挑んでくるのはこの王座戦に出場するためだ。前年慶應義塾大学は6年ぶりの王座戦出場を果たし、全国3位となったが、全国優勝を逃した悔しさをを晴らすため、今年は何としても優勝したいと皆が思っていた。秋季リーグ戦で出番がなく、悔しい思いをしていた私も、王座戦出場時には気持ちの整理はついていた。恐らく自分の出番はないだろうが、レギュラー陣を精一杯バックアップしようと思っていた。

王座戦の優勝に向けて、ライバルとなるのは関東第二代表の東京大学、関西第一代表の立命館大学だった。東大は同じ関東の大学として、選手・戦力等は皆良く知っていたが、立命館は日頃顔を合わせているわけではないので、慶應内で戦力をよく知っている人は少なかった。しかし、私は高校時代の同期4人が1年生ながら立命館のレギュラーとなっていたことも知っていたし、彼らの棋風もよく知っていた。同様に同期葛山も立命館の状況はよく知っていたが彼はレギュラーだったので、立命館のオーダー・戦形・勝敗チェックの仕事は自分が引き受けるのが一番良いだろうと判断し、立命館の分析という控え選手の仕事としては最も重要な仕事を買って出た。

団体戦はレギュラーだけでなく、控え選手によるこうしたバックアップがあってこそ戦えるものであり、こうした仕事を進んで引き受けられるようになっただけでも、秋季リーグ戦の時より成長したといえるのだろう。

前年優勝校が早稲田大学だったため、関東第一代表を勝ち取った我々慶應義塾大学の名前が一番上に書かれている。皆自然と優勝に向けて気合が入っていた。

1回戦は広島大学。慶應は上から河原さん・北川さん・任田さん・葛山・古田さん・岩本さん・高野さんが出場。関東学生名人を獲得した北川さんと、主将任田さんが初戦でいきなり土をつけられてしまったが、残りは全部買って5−2勝ち。下位校相手としては不安なスタートではあったが、まずは初戦突破。

2回戦は熊本大と。学生名人河原さんが熊本大のエース土橋氏にありえない一直線の攻め合いをしてしまい、きっちりしばかれた。さらに主将任田さんがまたも敗れた。がしかししかし。残りは全部勝ってまたも5−2勝ち。

3回戦は新潟大と。河原さんが新潟大のエース神蔵氏に敗れ、任田さんも敗れたものの、残りは全部勝って三度5−2勝ち。3回戦を終えて初日が終了する。主将任田さんの3連敗が気がかりだが、葛山・古田さん・岩本さん・高野さんの4人が全勝というのは心強い材料だ。ライバル校の東大・立命館も当然のように3連勝していた。

二日目から段々と対戦相手が厳しくなっていく。4回戦は北海道大学と。ここでも任田さんは調子が戻らず4連敗。また、高野さんに初めて土がついた。残りを取って5−2勝ちと、安定して5−2勝ちを続けているが、東大・立命館は慶應を上回る勝ち数を叩き出している。

5回戦は名古屋大と。北川さんが山下氏に、任田さんがエース小野氏に敗れるが、またも残り全部を取って5−2勝ち。「このまま全部5−2勝ちでいけるといいね。」なんて声もあったが、東大・立命館の強さをよく知っているだけに、勝ち数で徐々に差をつけられている展開から重苦しい空気が漂っていた。

6回戦は京都大学。関西第二代表で隠れ優勝候補との声もあった。河原さんが松尾氏とのエース対決で敗れ、葛山・岩本さんにも初めて土がついてしまった。しかし、ここでは主将任田さんが踏ん張って初勝利をあげ、苦しみながらも4−3勝ちし、全勝をキープして二日目を終了する。

二日目を終えて全勝は立命館(勝ち数37)、東大(勝ち数31)、慶應(勝ち数29)の3校。立命館の勝ち数37は驚異的だった。しかも同期熊野君が1−5なだけで、残り6人が全勝というとてつもない記録で二日目を終了しており、勝ち数で8も差をつけられてしまった我々に残された優勝への唯一の道は「全勝優勝」だけであった。

いよいよ3日目。泣いても笑ってもこの日で全ての決着がつく。7回戦の相手は東北大。前年3−4負けした苦い経験があるだけに、今年はもう負けられない。皆気合が入っていたが・・・。最初に北川さんが関東学生目人の貫禄を見せつけ圧勝するも、絶不調任田さん(1−5)・好調葛山(5−1)・絶好調古田さん(6−0)が揃って敗れ1−3と追い込まれる。残る河原さん・岩本さん・高野さんで全部勝つしかないがどれも苦しそうだった。河原さん・岩本さんは粘っていれば逆転の目もありそうな感じではあったが、高野さんのところだけはどうやっても逆転できないようにしか見えなかった。この瞬間誰もが慶應の敗北を予感し、チームメイトは皆落胆の表情を浮かべていた。しかししかし。河原さん・岩本さんがいつものように変態的に逆転勝ちし、高野さんが相手のありえないミスに救われ大逆転勝ち。途中1−6負けすらありえたあの状況から奇跡の逆転勝ちで優勝に望みをつないだ。

7回戦で同時に行われた東大ー立命館の大一番は、無敵と思われた立命館相手に東大が4−3で勝利を収めた。「あの立命館がついに敗れた!!!」それはすなわち我々慶應にも十分勝機があることを意味していたが、同時に次の8回戦で東大に敗れると事実上東大の優勝が決まってしまうことも意味していた。8回戦で立命館が負けることはまず考えられない。慶應にとっては8回戦の東大戦、9回戦の立命館と2試合続けて決勝戦のような感じになってしまった。

8回戦はいよいよ東大と。秋季リーグ戦では勝利を収めることができたが、東大は立命館を倒し勢いに乗っている。当たりは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應 河原 北川 任田 葛山 古田 岩本 高野

東大 下山 市川 今村 加納 石川 松本 室谷

お互い固定オーダーをいじることなく、真っ向勝負となった。大将から七将までどれもほぼ互角という感じだろう。まず、最初に北川さんが振り穴のスペシャリスト市川君に対し、相手のお株を奪う振り穴で快勝。続いて葛山がホープ加納氏相手に角換わりの難解な大熱戦を制し2−0。ここから岩本さん・高野さんが敗れ2−2となる。

残る3局の形勢を見ると、任田さんが難解、河原さん苦しい、古田さん勝ち目なし、という状況で、贔屓目に見ても3−4、最悪2−5という苦しい状況と見ていた。ここから河原さんが下山さんとのエース対決で敗れ、任田さんが今村さんとの主将対決を制し、3−3で古田ー石川戦を残す。石川さんの穴熊が鉄壁で古田さんの玉は後は寄せられるだけという状況だったが、石川さんが小ミスを繰り返し、一応一手差くらいまで差が詰まってきた。しかし冷静に見てやはり負けている。王座戦優勝がかかった大一番なだけに、ギャラリーの人だかりもものすごい状況で、一手60秒の秒読み将棋という張り詰めた空気が漂う中、石川さんは秒読みに追われながらも決め所と見るや△4七金を着手した。だがこの手が詰めろになっておらず、石川玉に必至をかけた古田さんが奇跡の大逆転勝ち。2時間半以上も苦しみぬいた末にようやく4−3勝ちを収める。

数分前まで優勝を確信していた東大勢の落胆の表情と対称的に、慶應勢は息を吹き返し、皆明るい表情に戻っていた。だが、いつまでも8回戦の勝利に浸っているわけにはいかない。9回戦で立命館に敗れれば、勝ち数の差で立命館が優勝してしまうからだ。9回戦のオーダーは以下の通りとなった(敬称略)。

大将 副将 三将 四将 五将 六将 七将

慶應 河原 北川 任田 葛山 古田 岩本 高野

立命館 鰐淵 熊野 青木 佐伯 根来 金堂 金築

立命館は熊野氏・佐伯氏・金堂氏・金築氏の4人が私と同期の1年生で、高校時代の実績も全国トップクラスだった。それに加えてエース鰐淵氏、大黒柱青木氏など全く持って穴がない。客観的に見ればやはりやや苦しいのだろうが、東大に勝った勢いもあり、ここまできたら最後は気合で勝負しかない。

まず最初に北川さんが絶不調熊野君相手に致命的な勘違いがあって敗れる。続いて古田さんが研修会時代からの知り合いである根来氏に圧勝、葛山がこの後学生王将となる佐伯君に完勝し、岩本さんが元高校竜王の金堂氏に敗れ、2−2。ここから任田さんが青木さんとの主将対決で圧勝し、河原さんも相性の良い鰐淵氏相手にしっかりと勝ち切り、4勝目を上げて勝利が確定。最後高野さんが敗れたものの、最強と思われた立命館相手に4−3勝ちで、1回戦から9回戦まで全勝した慶應が念願の優勝を勝ち取った。

最終的に優勝は慶應(9−0、勝ち数41)、準優勝は東大(8−1、勝ち数44)、3位は立命館(7−2、勝ち数50)となった。勝ち数41での優勝は史上最少、勝ち数50での3位は史上最多という珍しい結果となった。

試合の展開的に感動的だったこともあるが、念願の全国優勝を達成した喜びは非常に大きかった。秋季リーグ戦の頃とは違い、自分自身も素直に喜ぶことができたし、それだけでも成長したと思っている。そして何より団体戦がレギュラーだけではなく、部員全員の力を結集して戦っているという非常に意義深いものであることを学べたことは大きかった。逆に言えばレギュラーの人間は出場したくてもできない人に代わって出場する重責を負っているからこそ、結果も強く求められるし、結果が出せなければ切られる厳しいポジションであるのだが、だからこそそんなレギュラーポジションに自分も就きたいと思った。結果的に自分は翌年からレギュラーとして定着するようになるのだが、1年生の頃の下積みが自分にとって大きなプラスとなったと思っている。

(9)慶應新人王戦

王座戦も終わり、今度は部内の競争が再び始まる。春合宿に参加したのだが、ここでは新人王戦に絞って書くことにする。毎年春合宿での一大イベントといえば、1年生だけが出場する新人王戦であり、新人王戦をやっている最中は、上級生は誰が優勝するのかを予想し、競馬のように倍率計算を行い、後は試合を見守るだけ。

トーナメント表を作成する前に投票を行った結果、倍率は

葛山:2.8倍

私:5.6倍

國村:7.8倍

遠藤:7.8倍

寺田:13倍

名和:39倍

日計:39倍

となった。過去の実績だけでなく、この春合宿での調子等も考慮されて、このような倍率になったが、やはり元高校竜王葛山がダントツの大本命だった。・・・とまぁここまでは普通だったのだが、抽選でトーナメントの組み合わせが決まり、ビックリ。なんと自分の1回戦の対戦相手は葛山だった。組み合わせ表を見たときは、「さすがに1回戦から葛山とはきつい」と思っていたが、今にして思えばここで当たったのは幸運だった。というのも葛山は低血圧のため朝が非常に弱く、頭の回転が鈍いうちに当たっておいた方が、夕方以降冴え渡る葛山を相手にするよりは勝負になるためである。

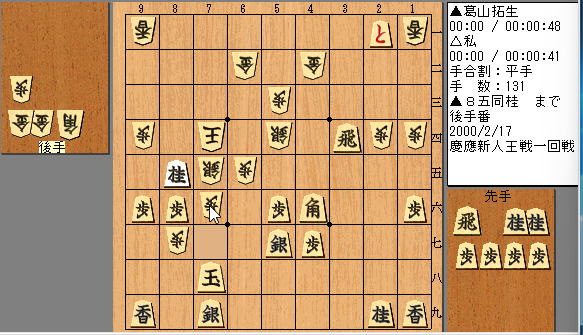

戦形は私の右玉対葛山の菊水矢倉。この戦形は菊水矢倉側に分があると思われ、序盤から作戦負けを感じていた。中盤こちらが駒損する展開になり、はっきり苦しくなるが、玉頭から必死に喰い付くと、葛山が対応を誤り混戦に。

慶應棋報第108号に載せた春合宿の慶應新人王戦1回戦(対葛山戦)の私の原稿によると、この局面で△8六銀と指した手が攻防の一手で逆転した、と記載していた。対局中も△8六銀とした局面が次に△6七金▲同玉△4九角▲7八玉△7七歩成以下の詰めろになっているので、それまで苦しい形勢が続いていたが、ようやく逆転の手応えを感じた局面だったと記憶している。

ところがこの局面はAI解析によると△8六銀が大悪手で、いきなり△6七金▲同玉△4九角▲7八玉△7七歩成▲同玉△7六銀▲7八玉△6七角成▲6九玉△5八金で詰み、という手順を示され、愕然とした。

更に驚いたことに、逆転の手応えを感じたはずの△8六銀の局面の評価値は何と先手の+350点というのである。先手玉の即詰みを逃した挙句、評価値が先手のプラスになったのであれば、△8六銀は大悪手との評価もなるほどご尤もである。

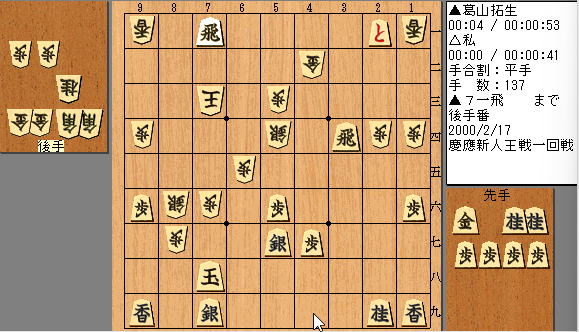

△8六銀以下▲7三桂成△同金▲同角成△同玉▲7一飛と進んだ。

ここで私は△8二玉と指し、▲7二金△9三玉▲9一飛成△9二金▲8五桂△8四玉▲8一竜△8三桂と進み、後手玉に詰みがなく、以下は何とか勝つことができた。

ところがAI解析によると、△8二玉と引いたために頓死と示した。具体的には▲8一金!△8三玉▲8四歩△同玉▲5四飛△同歩▲8五歩△同玉▲7四銀△7五玉▲6七桂△6四玉▲7三飛成で確かに頓死していたようである。▲8一金というのは実戦では相当発見しづらい詰みだと思われるが、まさかこんな順があったとは・・・。この頓死を喰らったら発狂していたことだろう。この将棋を負けていたら1回戦敗退だった、と思うと冷や汗の勝利であった。

対局直後の感想戦でも、対局後に慶應棋報の原稿を書いた際も、第1図の先手玉の詰み、第2図で△8二玉とした際の頓死筋、いずれも全く気がつかず、AIソフト水匠の解析で教えられた手順で、昔の棋譜ながら非常に驚いた。ちなみに第2図で△6二玉ならば後手玉が頓死することはなく、後手勝勢とのことであった。

非常に危なかったが、最大の難敵を初戦で飛ばし、好スタートを切ることができた。

2回戦は正統派遠藤君を独特のおやじ将棋で破ってきた日計。戦形は日計の三間対私の4枚美濃。組みあがった時点では作戦勝ちだったが、仕掛け方を誤り難解な将棋に。中盤の難所で日計が竜を引いた場所が悪く、竜と角の両取りがかかって大差になり、最後は少し寄せをもたついたものの、きっちりと勝ちきることができ、これで決勝進出。

決勝戦の相手は國村。國村は1回戦シード、2回戦で寺田を破っての決勝進出。夕飯の時に「お前はもう新人王だ、かなわん。初手で投了してやるよ。」などと散々挑発されただけに負けられない(笑)。戦形は國村の振り穴対私の銀冠。中盤指しやすくなったかと思った直後に見落としがあり、一気に苦しくしてしまった。一方的な展開を避けるため、守りの金を攻めに活用し、自陣が薄くなるのを覚悟で勝負に出た。それでもこちらが大分悪かったのだが、段々と差が詰まっていった。最後は一瞬こちらが詰みかと錯覚した瞬間もあったが1枚足りず、辛うじて詰みを逃れており、辛勝。國村には散々挑発されただけに負けたらどうしようかと思っていたが、勝ててホッとした。

歴代の慶應新人王を見ると、関向さんの代は丹羽さん、任田さんの代は古田さんが新人王を獲得しており、どうやら毎年本命は優勝できないというジンクスがあるらしく、また志木高出身者の占率も高いようで、今回もその流れが続いて幸運にも優勝することができた。だが、この後の慶應名人戦では1回生以外にはほとんど勝たせてもらえず、3−4で負け越すという情けない結果も残してしまった。やはり実力不足が祟ったということなのだろう。

・・・ということで、この1年間は自分の中では激動の1年だったように思う。特に団体戦というものについて一番深く考えさせられたのはこの時期だったし、翌年以降のリーグ戦での結果はこの1年での苦労がなければ絶対に出せなかったと思う。逆に将研の運営等の問題については1年生の頃はほとんど考えず、それらに気配りするようになったのは2年生になってからだった。

大学2年の時

将棋関係のページ

トップページ