人間の欲望というのは限りないものである。

初めてPCを購入した時の事を思い出して欲しい。とにかく嬉しくてあちこち触りまくり、「おぉ、こんな事も出来るのか?」などとPCの無限の可能性に感動したりしたはずだ。しかしそのうち更に高性能なPCが発売されると、自分のPCの性能に見劣りがするようになり、アップグレードや買い換えなどを検討するようになる。常に最新性能を追い求めるようになってしまうのである。

ところがそのうち最新性能を追求しても体感スピードはそれほど変わらないことに気づいてしまい、処理速度以外の性能、つまり画面の美しさやPCケースの形状、騒音などが気になるようになってくる。

この文章を読まれている方の中にも、PCからの騒音が気になった経験があるのではないだろうか? 夜中、周りが静かな時には、PCから出る音がけっこう大きなことに気づいたりする。特に私の場合、子供が産まれてからはPCの騒音が非常に気になるようになった。子供が寝ている部屋はPCのある部屋の隣だが、深夜になると騒音で子供が目を覚まさないか気になってしまう。

また、ここ数年の間にPCの処理速度は飛躍的に向上したが、その代償として騒音源が増えることになった。CPUクーラーやケースファン、高速回転のHDDなどである。最近ではビデオチップやHDDの冷却用ファンまで登場しており、このような状態では音が大きくなるだけでなく、消費電力が増加して無駄な二酸化炭素の排出を招くことになる。

今回、PCに対して幾つかの静音化対策を施した結果、ほぼ満足のいく静音PCを製作する事ができたので報告する。

2.騒音源の特定

まず、使用中のPCの騒音源を再確認してみた。以下はそのリストだが

電源

CPUファン

ケースファン

HDD

FDD

CD-ROMドライブ

MOドライブ

であった。

このうち、FDDとMOドライブについてはアクセスしない場合は無音であり、またアクセス頻度も非常に低いので特に対策は行わなず、電源、CPUファン、ケースファン、HDD、CD-ROMドライブについて騒音対策を行うことにした。

3.各デバイスの騒音対策

(1) CD-ROMドライブ

最近の店頭には30倍速以上のCD-ROMドライブしか並んでいないが、これらの高速ドライブの動作時には「フィーーン」という高周波音がするため非常に不快な音となる。

私が使用していたドライブは東芝の12倍速のものだったが、この程度の速度でも高周波音がしていた為、非常に不快な思いをしており、買い換えを検討していた。

そんな折りに、SCSIの8倍速のドライブを入手することが出来たので交換したところ、ほぼ無音であり満足している。

新品で8倍速程度のドライブを入手することは不可能に近いが、プレクスターあるいはTEACのドライブは、30倍速以上のドライブでも付属ユーティリティにより回転数を落とすことが出来るらしいので、このようなドライブを購入して騒音を抑えることも出来るであろう。

(2) HDD

使用中のHDDはIBMのDTTA-350840であるが、このドライブは大変静かであり満足している。一般にはIBMのHDDが一番静かであると言われている。

更なる静音化への施策もあるのだが(2.5インチドライブ使用やゴムマウント化)、とりあえずこれでよしとしておく。

(3) ケースファン

タワーケース、特にフルタワーケースには複数のファンが取り付けられるような構造になっている。以前にはこのケースファンを取り付けている人は少数であったが、最近流行のクロックアップによる熱対策としてケースファンがクローズアップされてきた。しかし、通常のクロックでの使用であれば不必要なものである。

このケースファンを取り外すだけで、かなり騒音を抑えることが出来る。

(4) CPUファン

CPUとしてi486DX2が全盛であった頃には、CPU熱対策としてファンが使われることはほとんどなく、ヒートシンクが使われているのが一般的であった。その後、Pentiumが全盛となるとファン使用が必須となり、騒音源となった。静音化の為には、このCPUファンを除去してヒートシンクのみとしたい。

自分のPCは、PPGA版Celeronをソケット370→slot1変換基板を用いてslot1マザーボードにて使用している。PPGA版Celeron用のヒートシンクで高性能なものを探した結果、アルファ社製の「P5060L-35BC」が非常に良い印象を受けたので、これを注文した。(Onlineで注文することが出来る)

そのヒートシンクをCPUに装着した状態を写真1に示す。

|

写真1 |

電源からの騒音源は電源内部のファンである。究極の騒音対策はこのファンを除去することであるが発火の恐れがある。よってファンの静音化を図ることにする。

ファンの静音化として、電圧の極性を反転して動作電圧を12Vから5Vに下げることにより回転数を落とす方法があるが、これではファンが経年劣化した場合には止まってしまう恐れがある。

そこで、回転音の静かなファンを探して、電源ファンと交換することにした。電源ファンは径が80mm、厚さが25mmであり、ケースファンと同サイズであるので入手も容易である。今回評価したファンは3種類であり、その仕様を以下の表に示す。

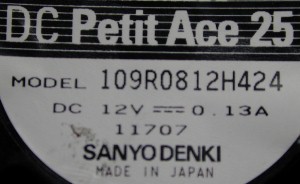

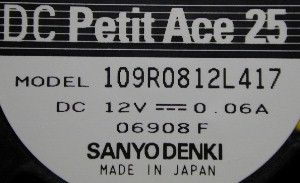

メーカー名 | 品名(Model) | 動作電流 | 騒音度 | 写真 |

| 山洋電気 | DC Petit Ace 25 (109R0812H424) | 0.13A | 大 | 2 |

| 山洋電気 | DC Petit Ace 25 (109R0812L417) | 0.06A | 中 | 3 |

| PC POWER & COOLING | SILENCER (802312) | 0.075A | 小 | 4 |

|  |

写真2 |

|  |

写真3 |

|  |

写真4 |

|

写真5 |

|

写真6 |

CPUのファンレス化と電源の低騒音化の二つの施策の効果がかなり大きく、以前より遙かに静かなPCにすることが出来た。深夜の使用でも全く気にならない。

現在では、静かであるはずのIBMのHDDの音が気になってしまい、一番の騒音源となるほどである。いずれそのうちに、このHDDの騒音対策に着手しようと考えている。

CDドライブをPIONEER製のDR-U124XというSCSI 4.4倍速ドライブに交換してみた。

これまで使用していたNEC製の8倍速ドライブも静かではあったが、わずかにドライブの回転音が発生していた。そこで、更にスピードを落としてみたわけである。

結果は...更に音が小さくなり、ドライブの回転音はまったく気にならなくなった。

現在、一番の騒音源はHDDという状態である。騒音と言っても十分静かなのだが、更に静かさを...ということでHDDの静音化に着手することにした。

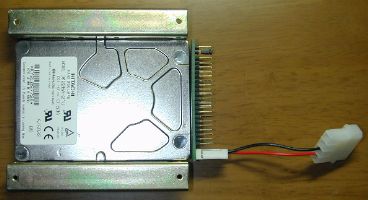

一般的にノート用の2.5インチHDDはデスクトップ用の3.5インチと音が小さいと言われている。今回、安価で2.5インチのものを手に入れることが出来たので、評価してみることにした。

2.5インチをデスクトップPCに内蔵する場合、2.5インチ→3.5インチ変換アダプタとIDEコネクタ変換アダプタの2つが必要となる。この2つがセットになっているものはPCパーツショップで入手できる。写真7にこのアダプタを装着したものを示す。ちなみにHDDは日立のDK226A-21Uである。

|

写真7 |

HDD静音用アイテムとして有名なSmartDriveを購入。その実力を評価してみた。

このSmartDriveがどんな物なのか少々説明すると、5インチベイサイズのアルミの弁当箱のようなもの(写真8参照)にHDDを収納して(写真9参照)、ケーブルだけを出すようにして密閉して(写真10、11参照)防音と防振を狙うというものである。

|

写真8 |

|

写真9 |

|

写真10 |

|

写真11 |

Celeron533Aを購入したが、それまで使用していたPPGA用ヒートシンクが使用できないので、FC-PGA用ヒートシンクを購入した。今回もアルファ社の「PEP66C」という製品を選んだ。ヒートシンクはさらに巨大になり、CPUとの接合部分は銅製になっているが、これまでのようにCPU接触面の平坦度は素晴らしい仕上がりであった。

|

写真12 |

ヒートシンクのみで動作させているceleron533Aだが、通常の使用では問題なく、Super πの3355万桁も通るのだが、Final Realityの8時間耐久テスト後ではハングアップはしていないものの、レスポンスが異常に遅くなるという不安定状態であることが判明した。

このまま動作させることに一抹の不安を抱えていたある日、「CyrixIIIの発熱は小さい」という情報を見たので、CyrixIII 500MHzを導入してみることにした。

ヒートシンクのみで動作させ、Super πの3355万桁、Final Realityの8時間耐久テストでも異常が無いことを確認。確かに発熱は小さいようである。

しかし、浮動小数点演算性能が劣悪、各種ベンチマークテスト結果も悪い(celeron400MHz並、ベンチマークによってはそれ以下)、JPEGやGIFなどの画像表示が少し遅いなど肝心の演算能力も小さい。価格と発熱に見合ったCPUのようである。

ヒートシンク装着後の写真を撮るのを忘れたが...写真1と同じなので省略(^_^;)

ファンの静音化のための施策として以前から、ファンの駆動電圧の降圧化による減速を構想していた。(ファンの回転数と騒音は当然比例するから、ファンの回転数を落として騒音を抑えようというわけである。

電圧変更の一般的な方法としては、5V化,7V化がある。これは電源コネクタ部のケーブルの入れ替えにより、12Vの電圧を簡単に5Vや7Vに変更する方法であるが、電圧値が決まっているため回転数の微調整が出来ない。そこで、スイッチングレギュレーターで電圧を生成する方法を考えたが、部品入手が困難であり、製作着手に至っていなかった(ホントは面倒くさかったのだが(^_^;)

ところが偶然、私の欲していたコントローラーがYahoo!オークションで出品されているのを見つけたのである。

これは、CPUファンのためのコントローラーである。コントローラーに3pinコネクタが繋がっているので、マザーボードの3pin端子とCPUファンの間にこのコントローラーを入れる構造となる。

出品者に内容を問い合わせてみると、可変抵抗器により電圧を変更する方式を取っているらしい。可変抵抗を試用する場合、電力容量や発熱の問題があるが、一応、それらの問題も考慮されているということだ。試しに1個購入してみることにした。

結果は、簡単に電圧降下による回転数の調整を行うことができ、大幅に騒音を低下させることが出来た。これはいい!

心配なのは、可変抵抗であるから経年劣化により電圧値が降下してファンが停止する恐れがあることや、コントローラー自体の焼損の恐れだが、この辺は自己責任の覚悟が必要である。

その後、同じく「静音化」を追求するもの同士ということで、この出品者の方とはメールにより様々な情報を交換することが出来た。売買の際の応対も誠意あるものであった。 なお、この人は他にもファンコントローラーを製作して出品されているので、そのうちそれらの商品も試用してみたい。

IBMのHDD、Deskstar 60GXPを導入したが、噂どうり大変静かなドライブである。当初は静音化ツールのIBM Future Toolを使用する予定でいたが、SmartDriveに入れただけで充分静かなので、速度を落としてまでツールは使用しなかった。大満足である。