メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第IV部 うまくいかない心

神経症(不安障害)編II

まだ完璧でない、まだ安心できない パートI〜V

あるがままに

恐怖症的、回避的、強迫的な性格は治るのか?

見られるだけで身動きとれなくなる パートI〜VI

「社交不安障害」って薬で治るんじゃなかったっけ??

消えた病名 〜「ヒステリー」イントロダクション パートI〜III

催眠によるトランス状態と脳

意図しているわけでもなく、心が/脳がつくりだす症状 パートI 〜IV

「ヒステリー」をもう一度考える

まだ完璧でない、まだ安心できない パートI

過去に「神経症 neurosis」と呼ばれていた精神疾患は、以前にはその疾患の背景に独特の性格的な問題(何らかの不安のテーマと、それに対する非適応的で回避的な対処様式)があることを想定していました。

しかし現在の疾患分類では、そういう「想定」や「仮説」を一切排除して、単純に主な症状に「〜障害」、「〜性障害」をつけて病名にするところがあります。

「強迫性障害 obsessive-compulsive disorder」もその一つです。

「強迫」と呼ばれているのは、すごく大雑把に言うと、何らかの不安があるときに、それを柔軟性の乏しい儀式的な完璧さによってコントロールしようとする心の構えのことを指します。

何か物事を完璧にコントロールすることなど、私たち不完全な人間には不可能です。 なので、「とりあえず、これを完璧にやれば安心」という儀式的なものをつくることになります。 しかし、それは同時に「これを完璧にできていないと安心できない」という不安とつねに隣り合わせということにもなります。

「強迫神経症(強迫性障害)」と呼ばれる精神疾患名は、この「強迫」にあまりにもこだわり、とらわれてしまうために、日常生活や仕事がうまく回らなくなってしまったり、あまりに本人や周囲に苦痛を与えてしまう場合に、使われることになります。

良くある「強迫」は、不潔に対する恐怖ときれいにする行動へのとらわれ、物事の順序や配列や左右対称性を細部にわたって気にしすぎてしまうこと、何か大切なものまで一緒に捨ててしまいそうで何も捨てることができずゴミがたまってしまうこと、出かけるときにドアの鍵やガスの元栓や電気などを何度も確認しないと安心できないこと、などがあります。

例えば、不潔恐怖と洗浄強迫がある「強迫神経症」の人は、外出から帰ってくると、外の世界からの何か汚いものを家の中に持ち込んでしまいそうな不安があり、玄関で服を全部脱いで、その足でシャワーに入って、決まった順序で決まった場所を決まった回数だけごしごし洗い、決まった順序で着替えをしてからでないと、安心して部屋でくつろげなかったりします。 しかも何かちょっとでも「汚いかもしれないもの」を触ると、またしても決められた順序で決められた回数だけ手を洗っていないと気が済まないので、特に冬場は手荒れが大変です。 しかも、いつも「まだ完璧ではないかもしれない不安」「完璧でなかったために失敗して大変なことになってしまう不安」につきまとわれています。

きちんとしないと気が済まないのですが、いくらやってもきちんとできた気がしないので、きりがないのです。 気が済まないままにしておくと、何かとても良くないことが起こるような不安があって、きちんとすることをやめられません。

こうした「強迫神経症」あるいは「強迫性障害」という症状を持っている人は、非常にしばしば、性格全般が「強迫的」と呼ばれる性質を持っています。 つまり、物事の細部にこだわり完璧さを求めますし、どれだけこだわっても不安が残りますし、何かを「えいやっ」と決めることが不安でしょうがないですし、そのせいか物事に柔軟に「好い加減」に対応することができない傾向があったりします。

こういう性格傾向があまりに行きすぎて本人も苦痛に感じているときには「強迫性パーソナリティ障害 obsessive-compulsive personality disorder」という病名がつくことになります。

こうした「強迫性」が目立つことが特徴になっている精神疾患の仲間には、「強迫神経症(強迫性障害)」や「強迫性パーソナリティ障害」の他にも、「醜形恐怖 dysmorphophobia(身体醜形障害 body dysmorphic disorder)」、拒食症や過食嘔吐症などの摂食障害 eating disorder、そしてチック tic disorderなども含まれてきます。 そして、それらは症状的に似ているばかりでなく、遺伝的・体質的にも関連性があると考えられています。

実際、「強迫性」には、かなりの遺伝性があることがわかっています。

狭い意味の「強迫神経症(強迫性障害)」を見てみると、二卵性双生児の一致率が4〜5割程度であるのに対して、遺伝子的にはほぼ同一人物と見ることのできる一卵性双生児では8〜9割程度にまで一致率が上昇します。

また一般人口の中での「強迫神経症(強迫性障害)」の有病率は1〜3%くらいなのですが、「強迫神経症(強迫性障害)」の患者さんの1親等の家族内の有病率は10%くらいにまで跳ね上がり、オッズ比5倍となります。

現在の疾患分類では「神経症」あるいは「不安障害」の背景にある性格の問題を原因・要因として考えないようにしようという風潮があります。 しかし実際には、「強迫神経症(強迫性障害)」の人の性格背景を調べてみると、実に45%もの人が何らかのパーソナリティ障害(性格病理)を持っており、これは一般人口でのパーソナリティ障害の有病率10%よりも明らかに高いものです。 さらに、より詳しく見てみると、パーソナリティ障害の中でも「強迫性パーソナリティ障害」や「自己愛性パーソナリティ障害」が多い傾向にあることも示されています。 さらにさらに、「強迫神経症(強迫性障害)」の患者さんの1親等の家族でのパーソナリティ障害の有病率も21%であったり、神経症的性格傾向 neuroticismも高い傾向にあることも示されているのです。

つまり、「強迫性」とよばれる心の構えには何らかの家族性・遺伝性があるのであり、その表れの一つとして「強迫神経症(強迫性障害)」というものがあるようであり、その裾野の広がりはもっとずっと広いのだ、ということが言えそうです。

目につきやすい「強迫神経症(強迫性障害)」の症状は、その人の持っているより広い「強迫性」の問題の氷山の一角でしかないのかもしれない・・・

というあたりで、「強迫神経症(強迫性障害」編のイントロダクションを終わろうと思います。

参考書:

(1) Leckman JF, et al. Symptpom dimensions and subtypes of obsessive-compulsive disorder : a developmental perspective. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2009; 11: 21-33.

(2) Finesberg NA, et al. Does obsessive-compulsive personality disorder belong within the obsessive-compulsive spectrum? CNS Spectrums, 2007; 12: 467-482.

(3) Smuels J, et al. Personality disorders and normal personality dimensions in obsessive-compulsive disorder. British Journal of Psychiatry, 2000; 177: 457-462.

(4) Nestadt G, et al. A family study of obsessive-compulsive disorder, 2000; 57: 358-363.

まだ完璧でない、まだ安心できない パートII

強迫神経症(強迫性障害 obcessive-compulsive disorder)は、不安障害の一つではありますが、これまで取り上げてきた「単純恐怖症 simple phobia」や「心的外傷後ストレス障害 PTSD」、「パニック障害」などに比較して、ちょと複雑です。

基本的に、昔「神経症」と呼ばれてきたもの、今は「不安障害」とよばれているものには、だいたい共通したメカニズムがあります。 ほとんどすべての「神経症」あるいは「不安障害」は、何か特定の物事に対する不適切で過剰な不安と、その不安を回避するための回避行動によって成り立っています。

「単純恐怖症」はヘビやクモなどの特定の動物に対して(それらの有害かもしれない動物を不安がるのはある種もっともではあるのですが)過剰な不安があり、その動物を避けるという回避行動から成り立っています。

「高所恐怖症」は「単純恐怖症」の一種とも見なされますが、高い場所という特定の状況に対して(高い場所が不安なのはもっともな部分もあるのですが)過剰な不安があり、高い場所を避け続けていることによって症状が維持強化されているというメカニズムでした。

「心的外傷後ストレス障害」は、死ぬほど嫌な目に遭ったあとなので当然といえばまさに当然なのですが、嫌な目に遭ったものに関連したものに対する不安を生じ、それを避けるようになってしまうことで維持強化され、この疾患が慢性化してしまうのでした。

「パニック障害」は、具合が悪くなった時にすぐに逃げられないような場所で具合が悪くなってしまうこと、不安発作を起こしてしまうこと、などを過剰に恐れるようになり、そのような状況を(電車に乗らないようにするとか、身体がドキドキ・ハーハーしてしまう運動をしなくなるとか)避けるようになります。

このように、ほとんどすべての「神経症」あるいは「不安障害」は「何か特定の対象に対する不適切で過剰な不安」と、その不安から身を防衛するための「回避行動」という複合体によって成り立っているわけです。

ところが、「強迫神経症」あるいは「強迫性障害」の場合は、「何か特定の対象に対する不適切で過剰な不安」もあまりはっきりしませんし、その不安を軽減・回避するための「回避行動」もよりわかりにくいものになっています。

強迫神経症(強迫性障害)の場合の「不安」は何に対するどういう不安でしょう?

例えば、不潔恐怖+洗浄強迫の人は、手や身体や衣服や家具が何かに汚染されてしまい、病原菌でも持ち込んでしまうのではないか? という不安があったりします。 でも、なぜ普通の人はそんなに気にしないような「汚染」をこんなに過度に不安になってしまうのでしょう? 特に「汚染」によって痛い目にあった過去など、ほとんどの不潔恐怖の人にはないのです。

あるいは、物の配置・配列の左右対称性や順番にこだわる強迫性障害の人もいます。 それらが「ちゃんとして」いないと、何か嫌なことが起こるのではないかと不安になるのです。 でも、なぜ普通の人がそんなに気にしないような、こんな些細なことを気にするようになったのでしょう? 特に「きちんとしないこと」によって、過去に痛い目にあったわけでもないのに。

何か気になってしまって、大切なものを一緒に捨ててしまいそうで、物を捨てることができず、いらないものがたまってゴミ屋敷のようになってしまう強迫性障害の人もいます。 でも、この病気にかかるきっかけとして、大切な物を間違って捨ててしまいひどく痛い目にあったなんて人はほとんどいないのです。

「何か特定の対象に対する不適切で過剰な不安」は、これまで見てきた「単純恐怖症」や「心的外傷後ストレス障害」や「パニック障害」などに比べて、さっぱりぴんと来ません。

さらに、こうした不安を軽減・回避するための方法が、またさっぱりぴんと来ないものになっています。 つまり強迫性障害の場合、儀式的な強迫行為が不安をふせぐ回避行動になっているのです。

強迫性障害の人にとって、手を洗うとか、ガスの元栓や鍵を確認するとか、左右対称を確認するとか、何回やったと頭の中で数を数えるとか、そうした儀式行為・強迫行為を行うことで、なぜだか不安が軽減されるのです。 不安が軽減されるからこそ、儀式行為・強迫行為にやみつきになり、強迫神経症という『「何か特定の対象に対する不適切で過剰な不安」と、その不安から身を防衛するための「回避行動」という複合体』が維持強化されていくのです。

でも、なぜ儀式行為・強迫行為を行うことが不安の軽減につながるのか?

私たち人間が、進化の過程の中で遺伝子レベルで身につけてきた「決まり切った行動パターン」にその原型がありそうだと言われています。

私たち人間を含めてすべての動物は、外敵や感染症から身を守り、食料を確保し、配偶者を得て、子孫を守っていき、こうして生存・繁栄していく確率を最大限にするような、生得的な行動パターンを遺伝子レベルでそなえつけられていると考えられています。

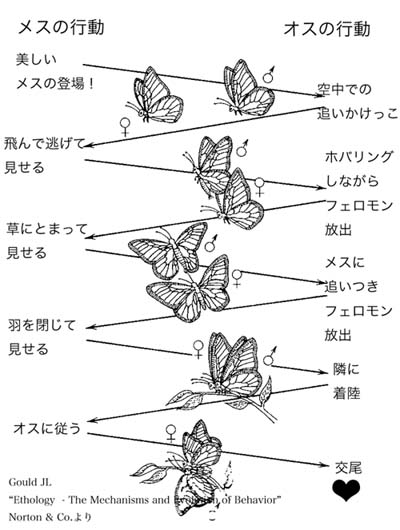

蝶の交尾におけるオスとメスの「決まり切った行動パターン fixed action pattern」の例。

例えば、上図でオスがフェロモンを放出すると、メスはたまらなくなり?

(そうしないではいられない衝動が高まり?)「草にとまって見せる」という誘惑行動に出ます。

すると、それを見たオスはたまらなくなり?(そうしないではいられない衝動が高まり?)

「メスに追いつきフェロモン放出」をしてしまいます。

すると、メスはたまらなくなり・・・と続くわけです。

こういう「この状況で、こうしないではいられない、なんか落ち着かない、っていうか衝動」

というものが強迫性障害の背景にあるのではないだろうか?という話でした。

そうした決まり切った行動パターン(fixed action pattern=FAPと動物行動学の分野ではよく表現します)の中には、動物たちの毛づくろいや、猫がうんちをした後で砂をかけるというあの行動などが含まれてくるでしょう。 動物たちは、そのような行動を習慣的に行うようにモチベーションされているのであり、特定の状況でそのような行動をしないでいると「なんか落ち着かない、なんか不安」であり、そのような行動を行うと「なんか安心」な感じになるのでしょう。

つまり、「決まり切った行動パターン」をすると、もともと脳がそういう構造にできているようで、何はともあれ「なんか安心」となるのでしょう。

そして、時には「強迫神経症」と呼ばれてしまう、人間に残っている「決まり切った行動パターン」には、原始時代には感染症対策として非常に重要であったであろう清潔さへのこだわり、身内への過度な(強迫観念的な)心配、食料確保において重要であったであろう物を集めておくこと、安全な住居確保・維持において重要であったであろう順序や配列へのこだわり、などがあるような気がします。

こうした「決まり切った行動パターン」は、どうやら、脳の奥の方にある「線条体 struatum」によって支配されているようであり、その線条体を「いやいや、そんなこと、そこまでしなくていいから。」と抑制しているのが、前頭前野の下側の部分(orbitofrontal cortex=OFC)のようなのです。

参考書:

(1) Mataix-Cols D, et al. A multidimentional model of obcessive-compulsive disorder. Am J Psychiatry, 2005; 162: 228-238.

(2) Fineberg NA, et al. Probing compulsive and impulsive behaviors, from animal models to endophenotypes: a narrative review. Neuropsychopharmacology, 2010; 35: 591-604.

(3) Leckman JF, et al. Symptom dimensions and subtypes of obcessive-compulsive disorder: a developmental perspective. Dialogues in Clinical Neuroscience, 2009; 11: 21-33.

(4) Gould JL. "Ethology - The Mechanism and Evolution of Behavior" Norton & Co

まだ完璧でない、まだ安心できない パートIII

動物たちの毛づくろいや猫がうんちをした後で砂をかけるアレなどの「決まり切った行動パターン fixed action pattern」は、どうやら線条体 striatumという脳の奥の方にある構造が、そのプログラミングを支配しており、前頭前野(特にorbitofrontal cortexと呼ばれる前頭前野の底面部分)が「そんなこと、そこまでしなくていいから」と抑制している・・・というところまでお話ししました。

ということは、何かの問題があって、線条体による「決まり切った行動パターン」のプログラミングが過活動になってしまったり、前頭前野による抑制が弱くなってしまうと、動物たちの毛づくろいのような「決まり切った行動パターン」が過剰になってしまうことが予測できます。

・・・っていうか、動物に「強迫性障害」のような、「決まり切った行動パターン」が過剰になってしまうような精神疾患なんてあるのでしょうか??

あるのです。 実際、犬や鳥などの動物たちには「病的毛づくろい pathological grooming」と呼ばれる精神疾患があることが知られています。 興味深いことに、犬の「病的毛づくろい」による皮膚炎は、しばしば孤独・孤立などの心理的ストレスによって引きおこされると言われていますし、鳥の「心因性抜羽毛症(とでも訳すのでしょうか、psychogenic feather pickingという病名です)」も孤独・孤立して刺激が少なすぎる環境で引きおこされることが多いと言われています。

そして、これまた興味深いことに、犬や鳥の「病的毛づくろい」は、人間の「強迫神経症(強迫性障害)」の治療薬として知られる抗うつ薬であるセロトニン再取り込み阻害薬SRIsによって改善する傾向があることも知られています。

さらに、ノックアウト・マウスを使った実験もあります。

「ノックアウト・マウス」とは、マウスの持っている遺伝子の一部を遺伝子工学の技術で「打ち抜いて knock out」しまい、ある特定の遺伝子がコードするタンパク質をつくれないような変異体にしてしまったマウスのことを言います。

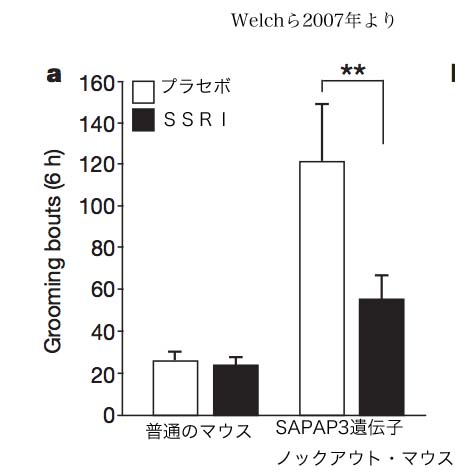

Welch先生たちは、Sapap3という線条体を構成する重要なタンパク質をコードする遺伝子をノックアウトした変異体マウスをつくってみました。 これによって、前頭前野と線条体のバランスが崩れてしまってるマウスができたわけです。

で、このマウスがどんな行動的特徴を示したかというと・・・

「病的毛づくろい」でした。 あまりに病的に、執拗に、強迫的に毛づくろいばかり繰り返すので、そのうちハゲてきて、皮膚炎まで起こしてしまうほどでした。

さらに興味深いことに、このマウスに「強迫神経症(強迫性障害)」の治療薬である選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIを与えると、「病的毛づくろい」が治っていくことも観察されたのです。

こうしてみると、何かの「決まり切った行動パターン」にとらわれてしまい、それを過剰に行うことで何かの不安をやわらげているという「病気」があるのは、何も人間だけじゃないようです。

ただ、人間以外の動物は言葉を喋らないので、彼らが本当は何を思っているのか? 何かを不安がっているのか? 「決まり切った行動パターン」をすることで「なんか、安心」とか思っているのか? ちゃんとしたことはわからない、というのが難点です。

では「強迫神経症(強迫性障害)」という「病気」ではない人間はどうでしょう??

「強迫神経症(強迫性障害)」でも「自閉症スペクトラム障害」でもない、普通の健康な子どもも、だいたい2歳前後になると妙に「決まり切った行動パターン」にはまることが多いことが知られています。 食事をするときや眠るときに、決まり切った行動パターン(儀式的行動)をしないと気が済まなかったり、特定のおもちゃにこだわってみたり、些細なことを気にしてみたり・・・と強迫的な性格・行動傾向が目立ってくる時期が、だいたい2歳前後から始まり、就学前くらいまで続くことが普通にあるのです。

さらに、興味深いことに、こうした強迫的な行動の多さは、その子が「自分が思ったことが本当になる」などの、小さな子どもには普通に見られることの多い「魔術的思考 magical thinking」の多さと非常に強く相関するものであることも、Evans先生たちの研究結果によって示されています。

小さな子どもだけではありません。 こうした「魔術的思考」と「儀式的行動(強迫行動)」(迷信、おまじない、ラッキー・アイテムを大切にする、などを含む)は、大人にも割と普通に見られることも知られています。 プロ野球選手がバッターボックスに立つときに、いつも同じような「儀式行動」のような動作をすることに気づかれている方も多いでしょう。

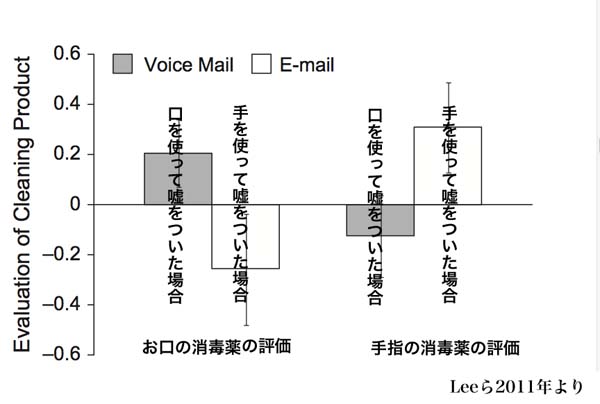

さらにさらに、「強迫神経症(強迫性障害)」にきわめて頻繁に見られる「手を洗うこと」「身体をキレイにすること」など自分を物理的に清潔にする行動は、普通の大人の健常者であっても、心理的な不安、嫌悪感、不快感を「洗い流す」「なかったことにする」効能があることもLee先生らの幾つもの実験的研究によって示されています。

例えば、実験的に「自分が犯してしまった過去の罪」を思い出すように指示された被験者は、その後で手を洗うという行動をすると、奇妙なほどに罪悪感が軽減されることが示されています。

さらに面白いことに、この罪悪感と「キレイにする身体の部位」はかなり具体的にリンクしていることも示されています。 例えば、被験者の人に「別の被験者に口を使って悪意に満ちた嘘をつく」という課題を与えて罪悪感を抱かせた場合と、「「別の被験者に手を使って(メールで)悪意に満ちた嘘をつく」という課題を与えて罪悪感を抱かせた場合を用意します。 その後で、実験に参加したために与えられた金券を使って「口を消毒するためのうがい薬」を買うか、「手を消毒するための手指消毒薬」を買うかを決めさせてみると・・・

「口を使って悪意に満ちた嘘をつく」課題を行ったために口に罪悪感を持ち、口が「汚い」感じになってしまった人は「うがい薬」を買いたがりましたし、「手を使って悪意に満ちた嘘をつく」課題を行い、「手を汚してしまった」人たちは「手指消毒薬」を買いたがったのでした。

そんなわけで、「強迫神経症(強迫性障害)」に見られる「決まり切った行動パターン」を行うことによって「なんとなく、安心、落ち着く」というのは、動物にも、子どもにも、そして健常なはずの大人にも、まあまあ普通に備わっている心の性質なのかもしれない・・・・という話でした。

参考書:

(1) Welch JM, et al. Cortico-striatal synaptic defects and OCD-like behaviours in Sapap3-mutant mice. Nature, 2007; 448: 894-901.

(2) Feusner J, et al. The mouse who couldn't stop washing : pathologcal grooming in animals and humans. CNS Spectr, 2009; 14: 503-513.

(3) Evans DW, et al. Magical belief and rituals in young children. Child Psychiatry and Human Development, 2002; 33: 43-58.

(4) Lee SWS & Schwarz N. Wiping the slate clean: psyhological consequences of physical cleansing. Current Directions in Psychological Science, 2011; 20: 307-311.

まだ完璧でない、まだ安心できない パートIV

強迫神経症(強迫性障害)の一種だろうと考えられている精神疾患に「醜形恐怖 bodydysmorphophobia」=「身体醜形障害 body dysmorphic disorder」というものがあります。

多くは顔や皮膚など外見上目立つ身体の部分について、何らかの特定の「ダメさ」があり、そのために自分の容姿がとても醜く、耐え難いものになっている、という強迫的な思いにとらわれてしまうものです。

ほとんどの人(調査によると3割〜7割もの人)は、何らかの点で、自分の容姿に自信がなかったり不満があると言います。 しかし「醜形恐怖(身体醜形障害)」という「病名」がついてしまう人は、自分の容姿の特定の「ダメさ」があまりにも耐え難く、あまりにも執拗に鏡で何度もチェックしたり、家族に何度も確認したりしないと気が済まないくらいに、強迫的にとらわれてしまっている、という点で「病気」なのです。 そこまで病的に自分の美醜に強迫的にとらわれてしまっている人は、一般人口の1〜2%くらいだと見られています。

「醜形恐怖(身体醜形障害)」が一種の強迫神経症(強迫性障害)だろうと見られているのは、そのとらわれ方が強迫神経症的であることと、背景の性格傾向に強迫神経症(強迫性障害)の人と同様に強迫性パーソナリティや自己愛性パーソナリティが絡んでいることが少なくないこと、遺伝的・体質的に関連性が高いこと、強迫神経症(強迫性障害)と同様に選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIsや認知行動療法(特に曝露療法を中心とした行動療法的コンポーネント)への治療反応性が比較的良好なこと、などが理由です。

確かに、「醜形恐怖(身体醜形障害)」の人の自分の美醜に対する不安・こだわり方は強迫神経症(強迫性障害)の人の特定の物事に対する不安・こだわり方に似ていて、非常に完璧主義的で詳細にとらわれているところがあります。 普通の人が「自分はブス(ブオトコ)だ」と思っていても、具体的に詳細にどこがどんなふうに、などとは考えていないものです。 ところが、「醜形恐怖(身体醜形障害)」の人は、非常に具体的に、詳細に、完璧主義的に、「自分の顔のこの部分がこんな風に・・・」ときちんとしすぎなくらいにとらわれているのが特徴的です。

(摂食障害の人は、通常「肥満恐怖」と「痩せ願望」があり、その意味で自分の容姿を気にしていますが、この特定のとらわれは通常「醜形恐怖」には含めません。 また統合失調症の人は被害妄想・被害妄想的対人不安の表れ方の1つとして「他人が自分の醜さを嫌っている、キモイと思われている、他人に不快感を与えてしまっている」等と思ってしまいがちなのですが、この場合の「自分の醜さへのとらわれ」は強迫的な「完璧主義的で些細なことへの詳細へのとわわれ」を伴いませんし、これは通常「醜形恐怖」には含めません。)

「醜形恐怖(身体醜形障害)」の人は、本人は「自分の容姿のここがこんな風にダメで、そのせいで自分の容姿は耐え難いほど台無しになっている」と感じていますし、事実そのために他人との接触を避けて引きこもりになっていることさえあるのですが、客観的には「なぜ?」と思うほど美人・イケメンであることがほとんどです。 実際、この病気の患者さんとよくよく話してみると、患者さんは自分が美人・イケメンであることをそれなりにわかっているようでもあって、本人が気にしている「特定のダメさ」さえなければ、自分は結構イケると思っていることが多いのです。 (私の知り合いの先生は「醜形恐怖」のマイ診断基準に、実際には美人・イケメンであること、を入れているくらいです。 先生は、美人・イケメンでもなくて実際に醜い人の場合は、「醜形恐怖」じゃなくて「醜形」なのだ、と身もふたもないことを言ったりしていましたが・・・)

「醜形恐怖(身体醜形障害)」の人は、実はなかなか精神科をすぐに受診することはなく、むしろ皮膚科や美容外科を転々としてしまうことが多いことでも知られています。 しかし、実際に、客観的に容姿に何か問題があるわけでもなく、基本的に病的・強迫的なとらわれによるものなので、何度皮膚科的な処置を受けても、何度美容外科手術をしても、「まだダメだ、まだ完璧じゃない、まだ安心できない」という不安をぬぐえません。それどころか完璧ではない、むしろダメな手術をした(と患者は思っている)医者に対して逆恨み的な怒りを向けたりして、診療拒否をされたり、精神科の受診をすすめられたりすることになるのです。

さて、そんな「醜形恐怖(身体醜形障害)」ですが、この「病気」も、その他の不安障害・神経症と同様に、「何か特定の物事に対する不適切で過剰な不安」と「その不安を回避するための不適切な回避行動」によって維持・強化されている側面があります。 つまり、「醜形恐怖(身体醜形障害)」の人は、自分の容姿についての特定の(きわめて特定の)不安があって、それを何時間もかけてチェックしたり、隠そうとしたり、その他の何らかの処置をするという強迫的な行動や対人接触を避けることによって不安回避しようとしているわけです。

単純恐怖という「病気」が、特定の物に対する不安と、その不安の対象を避けてしまうことによって維持・強化されていたように。

パニック障害という「病気」が、不安発作を起こしてしまうことへの不安と、そのような状況や身体感覚を避けることによって維持・強化されてきたという側面があったように。

この「醜形恐怖(身体醜形障害)」という「病気」も、強迫的行動や対人接触を避けていることによって維持・強化されているという側面がありそうなのです。

であれば、単純恐怖やパニック障害、急性ストレス障害、心的外傷後ストレス障害、などで有効だとされてきた「曝露療法 exposure」が症状の克服に役立つのではないでしょうか?

つまり、不安を減らすために本人が習慣にしてしまっている強迫行為である「鏡を見て自分の顔をチェックすること」や「家族に大丈夫?大丈夫?」と何度も確認することや、「特定のダメさ」を隠すためにしていることを止めていき、これまで避けてきていた人との関わりをしていくようにするなど、自分からすすんで正面から不安に向き合っていくことで、徐々に不安は軽減されていくのではないでしょうか?

実際、そのようなのです。 「醜形恐怖(身体醜形障害)」に対して、現在までに有効性が確認されている治療には薬物療法としては選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIsがあり、心理社会的介入としては認知行動療法があります。 しかし認知行動療法といっても認知療法的コンポーネント(認知再構成法など)はさほど重要ではないようであり、治療を進めていく上で必要な心理教育と行動療法的コンポーネント(曝露療法)だけで比較的良好な治療効果を得ることができるであろうことをも示唆されています。

(ただし、「醜形恐怖(身体醜形障害)」に対する曝露療法は、ただの曝露療法ではなく、この後で議論する強迫性障害の曝露療法のように、曝露療法+強迫的儀式行動阻止 exposure and response preventionと呼ばれるものになっています。)

どうも不安の克服方法というものにはある種の法則性みたいなものがあるようです。 自分からすすんで、これまで避け続けてきてしまった不安の対象に正面から向き合っていき、繰り返し繰り返しそうしていくことで不安は軽減されていく・・・という性質がありそうな気がしてきました。

このことはさらに、強迫神経症(強迫性障害)に対する心理社会的介入を議論する中で見ていこうと思います。

参考書:

(1) Phillips KA. Body dysmorphic disorder : the distress of imagined ugliness. Am J Psychiatry, 1991; 148: 1138-1149.

(2) Phillipis KA, et al. A 12-month follow-up study of the course of body dysmorphic disorder. Am J Psychiatry, 2006; 163: 907-912.

(3) Phillips KA, et al. Body dysmorphic disorder : treating an underrecognized disorder. Am J Psychiatry, 2008; 165: 1111-1118.

(4) McKey D, et al. Body dysmorphic disorder : a preliominary evaluation of treatment and maintenance using exposure and response prevention. Behav Res Ther, 1997; 35: 67-70.

(5)鍋田恭孝「身体醜形障害 なぜ美醜にとらわれてしまうのか」講談社

まだ完璧でない、まだ安心できない パートV

強迫神経症(強迫性障害)は、診断するのは簡単だけど治すのはとても難しい・・・と言われてきました。

現在では、セロトニン系に作用する抗うつ薬(三環系抗うつ薬であるクロミプラミン; パロキセチンやフルボキサミン、サートラリンなどの選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIs; デュロクセチンなどのセロトニン・ノルエピネフリン再取り込み阻害薬SNRIs)によって、強迫的なとらわれ感を軽減することができますし、実際に症状をかなり無くしていくことができます。 ただ、薬物療法による治療は、結局のところ症状を抑えているだけではあるので、薬を止めたらもとに戻ってしまうという問題が残ります。

過去には精神分析や精神力動的精神療法が強迫神経症(強迫性障害)に対して熱心に行われていたことがありました。 確かにこの種類の精神療法は随伴する性格的な問題(強迫性格や自己愛の問題)を軽減・解決していくには有効かもしれませんが、強迫症状そのものに対する効果は大変に疑問なものでしたし、無駄に治療期間がかかってしまうものでした。

初期の頃の行動療法(系統的脱感作 systematic desensitization)は、患者さんが恐れている状況に向き合わせ、しかし同時にリラクセーション法を行って不安を軽減していくというやり方でしたが、これまたほとんど治療効果を上げることはできませんでした。

そんなわけで、強迫神経症(強迫性障害)は難治性だと言われ続けてきたのです。

そんな悲観的な状況が一変するのは「長時間曝露療法+儀式阻止 prolonged exposure and response prevention」と呼ばれる、かなり猛烈な治療法がすごい治療効果を示したところからです。

この「長時間曝露療法 prolonged exposure」という名前は、以前に心的外傷後ストレス障害 PTSDを議論したときにも出てきました。

要するに、患者さんが不安に思って避け続けてきた、まさにその状況に、十分に時間をかけて、繰り返し繰り返し、向き合っていく・・・という猛烈なやり方です。

それに加えて、強迫神経症(強迫性障害)の人は、不安を生じそうになると強迫的儀式行動をすることで不安を緩和してしまうので、それを禁じることをします。 これが「儀式阻止 response prevention」です。 強迫神経症の人にとっては強迫行動が一種の回避行動・「お守り行動」として機能してしまっているので、それを禁止しないと、有効に、十分に、不安に向き合うことができなくなるからです。

つまり、これまでさんざんやり続けていた強迫行動を完全に禁止した状態で、さらに不安なために回避してきたものに自分から向き合い、十分な時間をかけて繰り返し繰り返し向き合い続けていく・・・というかなりスパルタな治療です。

どんだけスパルタな治療かを具体的に見てみましょう。

例えば、不潔恐怖+洗浄強迫の人がいるとします。 外出から帰ってくると、外の世界からばい菌などの汚い物を家に持ち込んでしまい、家族を病気にしてしまう不安があります。 不安なので、外出するときはできるだけ公衆トイレを使わなくていいように、飲み物を控えますし、外出時間も短めにしますし、もしどうしても公衆トイレを使わなくてはいけない状態になっても、便座に決して座らず、腰を浮かして用を足しますし、何分もかけて手を洗いますし、その後でいつも持ち歩いているアルコールで消毒するという徹底ぶりです。 家に帰ってくると、汚れてしまっていると感じて不安な服を着替え、すぐにシャワーに入り入念に洗います。 1日に何度も手を洗います。・・・・という割と典型的な不潔恐怖+洗浄強迫の人です。

さて、「長時間曝露療法+儀式阻止」では、まずは、治療を行う期間中(Foaらのこの治療法は、もともと毎日治療セッションを行い10日から2週間程度で終わる、極めて短期集中的なものとして開発されたのです)はずっと、この洗浄強迫という儀式行為を完全に禁止します。 何かいいわけをつくって手を洗おうとしてしまわないように、ひげそりも電気シェーバーをつかってもらいますし、入浴も2日〜3日に1回しか許可しませんし、基本的に手を洗うこと、水を使うことを禁止します・・・という徹底ぶりです。 (治療の仕方によっては、この「完全に禁止」というのをもう少しゆるめることはありますが、ゆるめると治療効果も下がってしまうことが示されています。)

そのうえで、不安に思って避け続けてきていた「汚い物」に触れていく練習をします。 基本的には不安が比較的低いものから段階的に練習していきます。 公衆トイレのドアノブを触り、ちゃんとお尻をつけて便座に座り、汚いと思っている地べたに座り、自分の尿をつけたりお尻を拭いたりしたペーパータオルを触り、しかも、その手で自分の頭の先から全身まで触れてわざと「汚染」します。 これは短時間だけ、ちょっと触っておしまい・・・では全然治療にならないので、十分な時間、通常は1時間とか1時間半とかをかけます。

さらに、「自分がちゃんときれいにしていないせいで引き起こしてしまう破局的な空想」、つまりばい菌のせいで自分が病気になり、家族にも感染させてしまい、病気にさせて死なせてしまう・・・という最悪の(しかし基本的には起こりえない)シナリオをめいっぱいビビッドに、これまた十分な時間をかけて、空想してもらいます。

どんなに嫌でも、毎日繰り返し練習します。

ここまで徹底して「不安に向き合うこと」を練習するのです。 まさに、スパルタです。 スポ根です。

猛烈な治療ですが、得られる治療効果も猛烈です。

それまで難治だと言われていた強迫神経症(強迫性障害)ですが、この治療をやり抜くと、約8割もの人が症状改善を示し、しかも効果が持続し再発率が低いこともわかっているのです。

・・・ただ、問題もあります。 想像にかたくないでしょうが、当然、こんな治療はつらすぎてやりたくない、という人が少なからずいるのです。 実際、これまでの治験では、4人に1人が「そんなの無理、やりたくない」と拒否しましたし、2割もの人が治療を途中でやめてしまいます。 さらに「約8割が改善する」ということは、残り2割が治らないということも意味します。

そうではあっても、これだけものすごく努力をすれば、他の方法ではどうやっても難治であったこの病気を克服できる可能性がある、というのは大きなことでしょう。

参考書:

(1) Walsh KH & McDougle CJ. Psychotherapy and medication management strategies for obsessive-compulsive disorder. Neuropsychiatric disease and treatment, 2011; 7: 485-494.

(2) Foa EB. Cognitive behavioral therapy of obsessive-compulsive disorder. Dialogues Clin Neurosci, 2010; 12: 199-207.

(3) Kozac MJ & Foa EB. "Mastery of Obsessive-Compulsive Disorder - Therapist Guide" Oxford University Press.

あるがままに・・・

強迫神経症(強迫性障害)に対する心理社会的介入(心理療法、カウンセリング、精神療法と呼ばれるもの)としては、「長時間曝露療法+儀式阻止 prolonged exposure and response prevention」という、かなりスパルタな治療が有効であることをお話ししてきました。

・・・ただ、いかんせんスパルタなんですよね。 そのうえ研究で有効性を示されたやり方は、10日〜2週間という短期間に毎日2時間くらいの治療セッションを行い、宿題もどっさり出ます。 患者さんも大変ですが、治療者も大変で、そもそも「毎日」というあたりからして現実的ではなく、日本の保険診療ではカバー出来ません。 (日本の保険診療はお上からの命令で「安かろう、悪かろうでやりなさい」となっており、治療セッションは基本的に週1回までしか認められていません。)

実際には、週1回1時間弱の治療セッションでも、ある程度は効果が出せそうなのですが、患者さんの大変さは変わりません。

事実、「長時間曝露療法+儀式阻止」は効果は高いものの、治療拒否/ドロップアウト率が高いことでも知られています。 『まだ完璧でない、まだ安心できない パートV』でもふれましたが、これまでの研究でも、だいたい25%もの人が「そんなの無理」と最初から拒否していますし、20%くらいの人が治療を途中でドロップアウトしてしまっています。

そんなわけもあって、強迫神経症(強迫性障害)に対する「長時間曝露療法+儀式阻止」は、確かに効果が高いことはわかっているものの、実用的というにはほど遠く、実際にはほとんど行われていないのです。

何か別の、もうちょっと簡単にできる、もうちょっと実用的な治療法はないものでしょうか?

強迫神経症(強迫性障害)といえば、日本では昔は「森田療法」がよくやられていた時代がありました。

「森田療法」は、簡単に言うと、基本的に「禅」の思想と実践が背景にあり、不安をコントロールしようとするのではなく、「あるがまま」に受け入れ、そのままにしておき、それよりも目の前にある仕事や家事を目的本意に行っていく、そのうちに不安へのとらわれが減り、気にならないようになっていく・・・というものでした。

「昔は・・・」と言ったのは、森田療法はいまやほとんど実施している医療機関がないからです。

おそらく森田療法の考え方はそれなりに役立つものだったでしょうが、今ではすっかり絶滅危惧種です。 そうなってしまった一番の理由は、これが日本の医療のよくないところで、ちゃんと大規模な臨床研究を組んで治療効果についての科学的根拠を示すことを怠ってきたことでしょう。 (もっとも、これは森田療法に限った問題ではなく、日本国内ではお金の問題からちゃんとした臨床研究はほとんどできない、という事情があるのです・・・)

そんなこんなで日本がすっかり遅れを取っている間に、「禅」の思想と実践は米国において「マインドフルネス mindfulness」という言葉によって、認知行動療法の中に取り入れられていきました。 いわゆる「第3世代行動療法 3rd wave behavior therapy」です。

マインドフルネスを重視する「第3世代行動療法」が、それ以前の認知行動療法と大きく違うのは、不安の治療において、不安をコントロールしようとしないことにあります。 むしろ、あるがままに受け入れていくことを重視するのです。

例えば、「心のベルトコンベア」と呼ばれる練習法があります。 (「川の流れにうかぶ葉っぱに自分の心をのせて」というメタファーを使うこともあります。)

『あなたは3本のベルトコンベアを上から見下ろしていると想像してください。ベルトコンベアは3本同時に、ゆっくりとあなたの前を動いてゆきます。一番左のコンベアには、あなたが今感じている感覚、感情、気持ちが運ばれています。「気分が沈む」とか「手に汗をかいている」「ドキドキしている」などです。2つめの真ん中のコンベアにはそれに関連した考え(現状の評価、未来の予測、自己への判断・評価、など)が運ばれています。「誰も助けてくれない」「この不安には耐えきれない」「私の人生は最悪だ」などです。一番右のコンベアは、あなたが衝動的にしたい行動が運ばれています。「いなくなってしまいたい」「隠れたい」「酔いつぶれたい」などです。さあ、静かに座って、あなたが最近抱えている嫌なことに思いをめぐらせ、目を閉じて3つのベルトコンベアをイメージしてください。あなたがすべきことは、ただ見つめていくことだけです。もしそれ以外のことをするようであれば、もし1つのコンベアに乗っかって何とかしようとしている自分を見つけたら、これは重要なポイントです。何にひっかかってしまったのかを記録して、またすぐに元の場所に戻りましょう。』

雰囲気がお分かりでしょうが、自分の感情に対して何もしないのです。 解決しようとしない、コントロールしようとしない、ただあるがままにしっかり見つめ、受け入れていく・・・

とてもアメリカ的ではありません。 「禅」の思想と実践の影響を強烈に受けているだけのことはあります。

さて、そんな「第3世代行動療法」の1つに「ACT(アクトと発音します)=Acceptance and Commitment Therapy」というものがあります。

これを使って、強迫神経症(強迫性障害)の症状が軽減できるでしょうか? かつて森田療法が強迫神経症に効くと言われていたように・・・。

Twohig先生たちは、強迫神経症(強迫性障害)の患者さんを集めて、この「ACT」と呼ばれる週1回1時間の治療を8週間行った場合と、ただの週1回1時間の「リラクセーション訓練」を8週間行った場合とで治療効果を比較してみました。

その結果、やはりというかなんというか、「ACT」を行った人の方がよりよい改善を示したのでした。 しかも、この研究で用いた「ACT」のやり方は、通常と違って、一切の暴露療法的な行動課題も、儀式阻止も行わなわかったにもかかわらず、この結果を出せたのです。

なぜなのか? なぜ治療効果が出るのか?

これはTwohig先生も議論しているところですが、「ACT」などの「第3世代行動療法」では、とにかく自分の中に生じる感情を避けたりせずに、自分からすすんで向き合い、大切にしていく、ということをします。 このこと自体が「暴露療法」的に作用しているのではないか?とも言えるのです。

不安は逃げたらよけいに怖くなります。 コントロールしようとすると、なおさらとらわれてしまいます。

「ACT」で使われるたとえ話ですが、不安にとらわれている人は、流砂の中にとらわれている人に似ています。 逃れようともがけばもがくほどはまってしまうのです。 流砂の中にとらわれたら、ただ何もせずにその場に寝転がるのが流砂の中に沈んでしまわない唯一の方法です。 しかし流砂にとらわれ焦っているときに、もがくことをやめて寝転がってみるなど、なかなか考えつくことでもないのでしょう。

参考書:

(1) Twohig MP, et al. A randomized clinical trial of Acceptance and Commitment Therapy VS Progressive Relaxation Training for obsessive compulsive disorder. J Consult Clin Psychol, 2010; 78: 705-716.

(2) Eifert GH & Forsyth JP. "Acceptance & Commitment Therapy for Anxiety Disorders" New Harbinger Publications, Inc

恐怖症的、回避的、強迫的な性格は治るのか?

強迫神経症(強迫性障害)の人に見られる「強迫性」という特徴は、症状として表れるものだけでなく、基本的な「性格」と呼べるような部分にも表れがちであることを、強迫神経症(強迫性障害)のイントロダクションである『まだ完璧でない、まだ安心できない パートI』で少しふれました。

つまり、総称して「性格」と呼べるような、その人の基本的なあり方とか対人関係の持ち方のパターンからして、不安が強く、回避的で、強迫的に完璧さを求めるやり方で安心を確保しようとするあまりに柔軟性に欠けた固い対応になってしまう、という問題が全般的にあるのです。

ちょっとお考えになるとおわかりかと思うのですが、こうした「性格」では、対人関係がぎくしゃくしがちであり、ストレスを生じがちであり、「うつ病」になりやすい素地をつくってしまいます。 事実、強迫性パーソナリティ障害や回避性パーソナリティ障害など「C群パーソナリティ障害」は、その慢性的な対人関係・社会不適応感をベースに「うつ病」になりやすいことで知られています。

こういう性格・対人関係的な不安と回避の傾向は、強迫神経症(強迫性障害)が症状的な不安に向き合うことで治っていくように、性格的・対人関係的な不安に向き合うことで治っていくのでしょうか??

別の言い方をすると、神経症的性格とも呼ばれる「C群パーソナリティ障害」は、その人の性格的・対人関係的な不安に向き合うことを繰り返し繰り返し練習していく中で克服されていくものなのでしょうか??

より詳しい話は、果たして性格は治るのか? という議論として、いつかパーソナリティ障害の議論をするときに扱いたいと思うのですが、パーソナリティ障害の中では比較的軽症と考えられている「C群パーソナリティ障害」は、比較的短期間に行われるタイプの心理社会的介入(精神療法、心理療法、カウンセリング、と呼ばれるもの)によってかなり改善する傾向があることがわかっています。

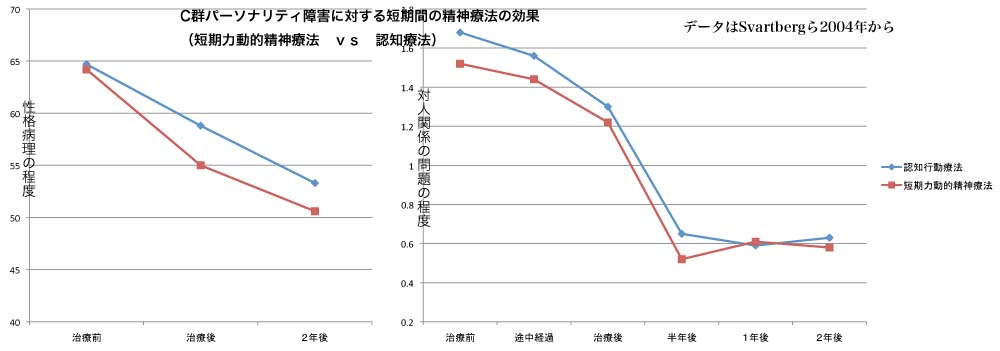

しかも、背景理論がまるで違うはずの「短期力動的精神療法 short-term dynamic psychotherapy」と「認知行動療法 cognitive behavior therapy」が同程度に効くことが示唆されています。

「短期力動的精神療法」は、精神分析の理論を背景に持っています。 精神分析というと、よく知らない人たちの中には過去の両親との関係を想起してどうのこうの・・・というイメージがある人がいまだに多いのですが、現在普通に行われている精神分析的精神療法(力動的精神療法)は過去の両親との関係をどうのこうの、というのはあまり重視しません。 むしろ、「今ここで」の治療セッションの中での治療者・患者関係で引き起こされてくる患者の対人関係的な不安や、その不安からの回避傾向を扱い、基本的には不適切な防衛(回避)をやめさせ、これまで避けてきた性格的な不安に向き合うことを促していきます。 その意味では、一種の曝露療法的な色彩があります。

一方の「認知行動療法」は、一般には「歪んだ認知の修正」ということばかりが宣伝されている感がありますが、とりわけパーソナリティ障害の治療においては、やはり「今ここで」の治療セッションの中で治療者・患者関係に引き起こされてくる対人関係スキーマを重視し、治療者との対人関係を使って患者が「修正体験 corrective experience」をしていくことで非適応的なスキーマをくじいていくことが重要な治療メカニズムであるとみることさえします。

(実際、治療者・患者関係に展開する葛藤を扱うことを主な治療手段としている「精神分析的(力動的)精神療法」については当たり前のことですが、「認知行動療法」についても、治療セッションの中で治療者・患者関係に展開するお互いの信頼感や好感がいったんは崩れ、しかしその後でちゃんと修正することができたという治療体験をすることができるかどうかが、治療予後に大きく影響を与える要因になっていることを、Strauss先生たちの研究結果は示唆しています。)

こうしてみると、特にC群パーソナリティ障害の治療においては、「短期力動的精神療法」にも曝露療法的・行動療法的な側面がありますし、「認知行動療法」にも(治療者・患者関係=転移関係を治療の道具として使うという意味において)力動的精神療法的な側面がある気がします。 つまり、実際に治療で行われることは、そう違わないのかもしれない・・・と疑わしくもなったりします。

そんな背景のある「短期力動的精神療法」と「認知行動療法」ですが、実際に「C群パーソナリティ障害」の人たちに行うと、どれだけの効果が得られるでしょうか?

Svertberg先生たちは約50名ずつの「C群パーソナリティ障害」の人たちを、「短期力動的精神療法」を行う群と、「認知行動療法」を行う群にわけて、それぞれ週1回の治療セッションを40週間行い、その結果を2年後までフォローアップしてみました。

すると、「短期力動的精神療法」も「認知行動療法」も同じくらい効果があり、中核的な性格病理も、対人関係の問題も、全般的な症状も、すべての面で順調に良くなっていき、さらに治療終了後も改善傾向が持続することが示されたのでした。

性格の一部になっている「不安と回避の傾向」を治していくことは、普通の「うつ病」や「不安障害」の治療に比較するとはるかに大変な作業になっていくのですが、それでも長い時間と労力をかければ、そして不安に向き合っていく勇気があれば、不可能なことではないらしい・・・ということは重要です。

世の中にはあまりに安易に「性格だから治らない」と言ってしまう人が大勢いますので。

参考書:

(1) Svartberg M, et al. Randomized, controlled trial of the effectiveness of short-term dynamic psychotherapy and cognitive therapy for cluster C personality disorders. Am J Psychiatry, 2004; 161: 810-817.

(2) McCullough L, et al. "Treating Affect Phobia - A Manual for Short-Term Dynamic Psychotherapy" The Guilford Press

(3) Johansen P, et al. Change in defense mechanisms during short-term dynamic and cognitive therapy in patients with cluster C personality disorders. J Nerv Ment Dis, 2011; 199: 712-715.

(4) Strauss JL, et al. Early alliance, alliance rupture, and symptom change in a nonrandomized trial of cognitive therapy for avoidant and obsessive-compulsive personality disorders. J Consult Clin Psychol, 2006; 74: 337-345.

見られるだけで身動きとれなくなる パートI

慣れない人との対人関係は、特に相手がすごく偉い人であったり決して失敗が許されないような関係であれば、緊張するのが当たり前です。 大勢の人の前でスピーチをするときに、ある程度の不安と緊張を感じるのも、まあまあ当たり前の話です。

ただ、こうした対人関係場面への不安や人前で何かのパフォーマンスをすることへの不安があまりにも強く、本人にとって毎回ひどく苦痛であったり、実際にそのために生活や仕事や勉強がうまくできない状態になってしまうと「病気」ということになり、本人がそれを治したくて医療機関を訪れると「社交不安障害 social anxiety disorder, social phobia」という名前がつきます。

「社交不安障害」の人は、特に人とのやりとりや人前で何かのパフォーマンスをするときに、自分の振る舞いを悪く評価されること、馬鹿にされること、軽んじられてしまうこと、軽蔑されてしまうこと、をひどく恐れます。

でも、考えてみると、人前で何かをするときに、「自分の振る舞いを悪く評価されること、馬鹿にされること、軽んじられてしまうこと、軽蔑されてしまうこと、を恐れる」のは当たり前といえば当たり前です。

これが「ただの恥ずかしがり屋さん」と違ってくるのは、その恐れ方があまりに過剰で強迫的なのと、恐れていることが起きないように過剰に回避行動を伴ってしまっていることです。

例えば、人前でスピーチをしたり、歌を歌ったり、字を書いたりするなど、何らかのパフォーマンスをしなくてはならないときに、不安と緊張のあまりに手が震えたり、汗をかいたり、赤面したり、声がうわずったりすることはあるかもしれません。 緊張のあまりに交感神経系が興奮するので当たり前の反応ではあるのです。 実験を行って客観的に評価すると、「社交不安障害」の人も、「健常者」も同じように緊張し、その緊張が上記のような身体の症状に出てしまうことも同じであることがわかっています。 しかし、「健常者」はそうした緊張の身体への表れをそれほど気にしないのに対して、「社交不安障害」の人はそれを過度に気にしてしまい、完璧主義的・強迫的にそうならないようにととらわれてしまうので、かえって不安・緊張を増してしまう傾向があるのです。

また「社交不安障害」の人は、不安・緊張が高まってしまう状況を避けてしまう傾向があります。 具体的には、パーティーに誘われても断ってしまうとか、仲の良い友人とずっと一緒にいられることが確保されないと参加しないとか、参加はするけれども遅れて参加したり世話役に回ることでカジュアルな会話を避けてしまったり、会話をするときも役割に徹して自分をつくることや他のことに気をそらすことで不安を避けてしまったり・・・いろいろです。

もうお気づきでしょうが、この不安の構造は、パニック障害や強迫神経症とそっくりです。 ある特定の物事(今回は対人関係場面や人前でのパフォーマンス)に対する過剰で強迫的な不安にとらわれてしまっていることと、それをいろいろな方法で回避し続けることで症状が維持・強化されている側面があるのです。

「社交不安障害」に見られるこうした対人関係場面やパフォーマンスに対する不安は、実は「社交不安障害の患者」と「恥ずかしがり屋さんだけど健常者」というように白黒はっきりつけられるものではありません。 グレーゾーンがあります。 なので、基準をどのように設定するかによって、この「疾患」がどの程度の「有病率」があるのかは、大きくずれてしまいます。 しかし、おおむね一般人口の中の5〜10%くらいではないかと見られています。 意外に多いのです。 事実、ハリソン・フォードやニコール・キッドマンなど人前でパフォーマンスをすることが仕事の有名俳優でもこの「疾患」を持っていたことが知られていますし、大勢の社員を前にスピーチしなくてはならない大きな会社の社長さんにもこの「疾患」を持っている人が意外にいます。

「社交不安障害」は、少なくともある程度の遺伝性・家族性があることが知られていて、もともと子どもの頃から「恥ずかしがり屋」であることが多いものです。 しかし、思春期に入り「自意識」が高まってくるにつれて、この「疾患」がよりはっきりと出てくるようになりがちです。

米国精神医学会の診断基準によると、「社交不安障害」は以下のような特徴を持つものとして定義づけられています。

●よく知らない人たちの前での対人関係場面やパフォーマンスにおける持続的な恐怖心。恥をかかされたり、恥ずかしい思いをするような振る舞いをしてしまうことを恐れる。

●恐怖している場面に出ると、ほとんど必ず不安反応が誘発される。

●こうした不安が過剰で不合理であることを本人はちゃんと認識している。

●恐怖している場面は回避されているか、ひどく苦痛で我慢している。

●こうした不安と回避のために普通の日常生活、仕事、勉強、対人関係が障害されている。

しかし、多くの「社交不安障害」はうつ病やパニック障害のように一時的なものではなく、思春期くらいから目立ち始めその後ずっと続くことが多いのです。 そうなってくると、これは狭い意味の「疾患」なのか? それとも「性格」なのか? 微妙な感じになってきます。

実際、米国精神医学会の診断基準には「回避性パーソナリティ障害 avoidant personality disorder」というものがあり、以下のような性格的な特徴が思春期以降に目立ってくるものとして記述されています。

●批判、否定、拒絶されることへの不安のために、重要な対人接触のある関わりを避けてしまう。

●好かれていると確信できなければ、人と関わりを持ちたいとは思わない。

●恥をかかされること、馬鹿にされることを恐れるあまりに、親密な関係でも遠慮してしまう。

●対人関係場面では、批判されることや拒絶されることに心がとらわれてしまう。

●不全感がある。

●社会的に不適切である、人間として長所がない、などの劣等感が強い。

●恥ずかしいことになるかもしれないという理由で異常なほどに引っ込み思案である。

・・・これは、「社交不安障害」と「回避性パーソナリティ障害」は、同じものなのではないか? という疑問も出てきます。

いずれにしろ、「社交不安障害」の人も「回避性パーソナリティ障害」の人も、決して人間嫌いではないのです。 むしろ仲良くしたいのです。 親密な対人関係を大切にしたい気持ちもあるのです。 ただ、拒絶されたり、恥をかかされたり、ないがしろにされたり、馬鹿にされたり、軽んじられたりすることへの不安が強すぎるので、対人関係を避けがちになってしまう・・・

そんな「社交不安障害」について、この後で少し議論していこうと思っています。

※いわゆる「社交不安障害」の人たちの対人関係への不安には、上記のような特徴があります。「社交不安障害」以外にも、例えば「スキゾイドパーソナリティ障害」の人、統合失調症の人、広汎性発達障害の人、にも対人関係への不安があることがありますが、上記のような特徴的テーマの不安ではないのです。 それらは診断的に「社交不安障害」とは表現しないことになっています。

参考書:

(1) Antony MM & Swinson RP. "The Shyness & Social Anxiety Workbook" New Harbinger Publications, Inc.

(2) Stein MB & Gorman JM. Unmasking social anxiety disorder. J Psychiatry Neurosci, 2001; 26: 185-189.

(3) APA『DSM-IV-TR 精神疾患の分類と診断の手引』医学書院

見られるだけで身動きとれなくなる パートII

一口に「社交不安障害」といっても、その程度・重症度はピンキリなところがあります。

軽い人では、人前でスピーチをすることなどの大勢の人の前で特定のパフォーマンスをすることにのみ不安と緊張があります。

重い人では、こうしたパフォーマンス不安だけでなく、1対1でも、人と関わることそのものに過剰な不安と緊張があります。

最重度になってくると、人と関わりを持つことへの不安から、対人関係場面を極端に避けるようになってしまいます。

一般的に、1対1でも他人と関わることに対して常に「馬鹿にされるんじゃないか」「つまらないと思われるんじゃないか」「見下されるんじゃないか」などの否定的な評価を不安がり、避けがちになってしまう人のことを「社交不安障害」の中でも「全般性 generalized social anxiety disorder」という表現をします。

しかし、パートIでも少し触れたように、「社交不安障害」の中でも重症度の高い「全般性社交不安障害」は「回避性パーソナリティ障害」という性格の問題とどこが違うのか? 微妙に感じになってしまいます。

これはそもそも同じ問題を「疾患」なのか「性格」なのかという別の切り口で見ているだけなのではないか?

あるいは、軽症なものを「社交不安障害」と呼び、重症なものを「回避性パーソナリティ障害」と呼んでいるだけであって、両者の間に明確な一線は引けないのではないか?

そうした議論はずっとありました。

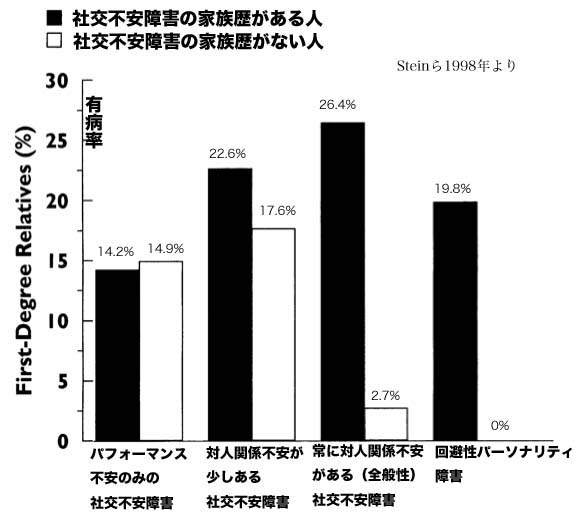

そこで、Stein先生たちは、「社交不安障害」には家族性があることに注目して、近親者に「社交不安障害」がいる人は、そうでない人に比較して、どれだけ「社交不安障害」や「回避性パーソナリティ障害」と呼ばれる問題の有病率があるかを調べてみました。

すると・・・

「社交不安障害」の中でも軽症である「パフォーマンス不安」だけの人は、近親者に「社交不安障害」がある人もない人も、その有病率に大きな差はありませんでした。 つまり、「パフォーマンス不安だけの社交不安障害」には別に家族性などない、ということになります。

しかし、1対1でも他人との関わりに常に不安を生じてしまう「全般性社交不安障害」は相当な家族性がありました。 つまり、「社交不安障害」の家族歴がない人のこの疾患の有病率は2.7%でしかないのですが、家族歴がある人の場合はこれが10倍近くも跳ね上がり26.4%となったのです。

さらに、「社交不安障害」の家族歴がない人で「回避性パーソナリティ障害」の診断がついた人は0%だったのに対して、「社交不安障害」の家族歴があると19.8%にまで「回避性パーソナリティ障害」の有病率が跳ね上がっていたのです。

つまり、「社交不安障害」の中でも「全般性社交不安障害」にはかなりの家族性があり、しかもそれは「回避性パーソナリティ障害」と共通している、といえそうなのです。

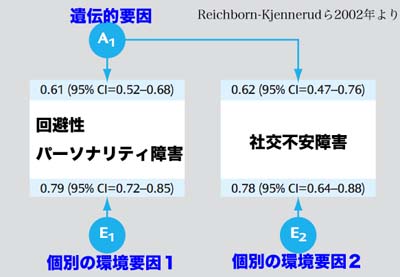

さらに、Kendler先生たちの研究グループは、女性の双子をたくさんあつめて(一卵性898組、二卵性529組)詳細なデータをとり、この「社交不安障害」と「回避性パーソナリティ障害」がどのように「生まれ」と「育ち」の中で形成されてくるのかを計算してみました。

すると、「社交不安障害」と「回避性パーソナリティ障害」は、どうやら共通する遺伝的要因を持っていそうであることが示されました。 「育ち」つまり環境要因はどう作用するかというと、家族がどう育てたかによる生育環境要因それだけではほとんど何の影響も与えず、この分野で「個別の環境要因」と呼ばれるものがその残りを決定づけているようでした。 そして「社交不安障害」になる「個別の環境要因」と「回避性パーソナリティ障害」になる「個別の環境要因」は、どうやら別々らしい、ということも示唆されました。

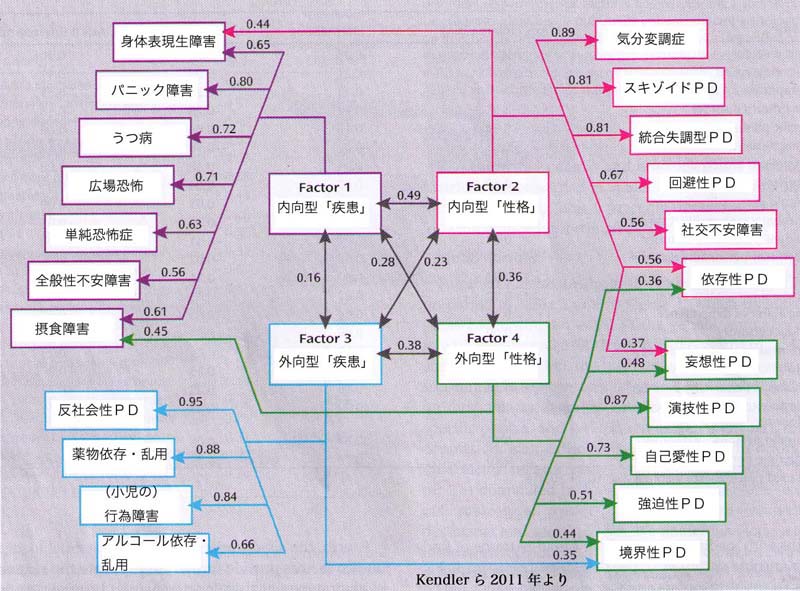

さらにさらに、Kendler先生たちは、「社交不安障害」も含めて、いろいろな精神疾患の原因(遺伝的要因と環境要因)の構造を研究してみると、「社交不安障害」は「疾患」に含めるよりも「性格の問題(パーソナリティ障害)」の一種と見なした方が良さそうであることも示して見せたのでした。

なので、この先の議論では、「社交不安障害」の中でも、「パフォーマンス不安だけ」ではない、「全般性社交不安障害」は、「回避性パーソナリティ障害」と基本的に違うものではない、基本的に性格の問題の一種である、という立場で考えていこうと思います。

参考書:

(1) Herbert JD, et al. Validity of the distinction between generalized social phobia and avoidant personality disorder. J Abnorm Psychol, 2992; 101: 332-339.

(2) Reich J. The relationship of social phobia to avoidant personality disorder : a proposal to reclassify avoidant personality disorder based on clinical empirical findings. Eur Psychiatry, 2000; 15: 151-159.

(3) Stein MB, et al. A direct-interview family study of generalized social phobia. Am J Psychiatry, 1998; 155: 90-97.

(4) Reichborn-Kjennerud T, et al. The relationship between avoidant personality disorder and social phobia : a population-based twin study. Am J Psychiatry, 2007; 164: 1722-1728.

(5) Kendler KS, et al. The structure of genetic and environmental risk factors for syndromal and subsyndromal common DSM-IV axis I and all axis II disorders. Am J Psychiatry, 2011; 168: 29-39.

見られるだけで身動きとれなくなる パートIII

『見られるだけで・・・パートII』で「社交不安障害」と「回避性パーソナリティ障害」の関連性をお話ししたところで、ついでにこの問題には家族性・遺伝性があるということもお話ししました。

遺伝性があるということは、「社交不安障害」には「生物学的」な背景もありそうだと言えそうです。 「社交不安」、つまり対人関係において相手から馬鹿にされたり軽蔑されたり拒絶されたりすることを恐れる傾向を持つように、遺伝子レベルでプログラミングされている、と言えそうです。

でも、一体なんのために、そんな変な不安が私たちの遺伝子に組み込まれなくてはならなかったのか?

考えてみれば当たり前の話です。 私たち人間は高度な社会性を持つサルですから、子どもから大人になるまでの間に「社会」から好まれる行動を身につけ、「社会」から嫌われる行動をなくしていかなくては生きていけなくなります。

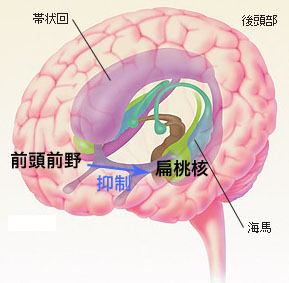

そのために重要な役割を果たすのが「良心回路」です。 「良心回路」といっても全然複雑なものではなく、すごく単純に私たちは周囲の人たちの表情を読み取り、そこに「怒り」や「軽蔑」、「恐怖」、「むかつき感」などネガティブな感情が表れていると恐怖を感じるようにできているということです。

「良心回路」とは、つまり、そういうことです。 人は幼い頃から、家族との関係で、家族以外の大人たちとの関係で、子ども同士の対人関係で、対人関係行動というものを学習していきます。 対人関係の中で、幼い子どもは、特にそれと意識することなく、相手が嫌がる行動をとってしまうこともあるでしょう。 すると、嫌がった相手は嫌な顔をしたり、怒ってその子を叱ってきたり、その子を嫌がって離れて行ったりしてしまうでしょう。 これらすべては、幼い子どもにとって「恐怖」となります。 (以前に恐怖条件付けの話題のところでもでてきましたが、人間はもともと人間の「怒った顔」や「嫌な顔」に対して扁桃核が活動を高め、不安反応を生じてしまうようにできているのです。 つまり、幼い子どもにとって、周囲の大人が「嫌な顔をする」ということだけでも、別に特別に叱り飛ばしたりしなくても、十分にネガティブな感情を引き起こすことになるわけです。 これは、以前にお話しした「ミラー・ニューロン」の働きもあって、「他人が嫌な思いをすること」=「自分が嫌な思いをすること」という基本的な共感性をベースにしているところもあるでしょう。)

こうなると、いわば「パブロフの犬」のような「条件付け」として、「他人が嫌がるような行動を自分がとること」と「不安・恐怖」(=自分が嫌な思いをすること)が関連づけられ、しまいには単純に「他人が嫌がる行動をとることを考える」だけで、「不安・恐怖」に類したなんだか嫌な感情が生じてしまうようになるわけです。 これが、私たちが「善悪」を学習するということです。 こうして私たちは、成長する過程で、社会的に好ましい行動を身につけ、好ましくない行動をしないようになっていく・・・と考えられています。

つまり、私たちが「良心」や「社会的な好ましさ」を身につけていく前提には、私たちが子どもの頃から周囲の人たちの顔色をうかがい、表情を読み取り、声のトーンをききわけ、そこに「是認」や「うれしさ」、「誇らしさ」があれば子どもの心もポジティブなものになり、そこに「怒り」・「拒絶」や「がっかり」、「軽蔑」などのネガティブなものがあれば子どもの心も不安になってしまうように、遺伝子的にプログラミングされていることが必要なわけです。

私たちが周囲の人たちの私たちに対する評価を気にしてしまうのは、実に適応的で理にかなっている部分もあるのです。 ただ、それが量的に行きすぎてしまうと、「不具合 disorder」と呼ばれるようになるというだけです。 この意味で、「社交不安障害の人」と「健常者」との間に、質的な差があるのではなく、あるのは「社交不安」の量的な差だとも言えそうです。

さて、そのとき脳の中で何が起こっているのか? そしてどこが「社交不安障害」の人と「健常者」の人の量的な違いがでてくるところなのか?

これまでの不安障害のお話で何度も出てきたように、私たちの脳の中でもより古い部分にある「辺縁系 limbic system」の中でも「扁桃核 amygdala」という部分が不安の中枢と考えられています。 そして大脳皮質の前頭前野 prefrontal cortexという部分がその扁桃核の活動性を抑えることで、不安にならなくても良いようなことでは不安にならないように、私たちは学習していくのでした。

社交不安でも同じことです。

私たちは皆、いわゆる「健常者」でも「社交不安障害」の人でも、他人の怒った表情や軽蔑するような表情を見ると、扁桃核が興奮し、不安になるようにできています。 ところが、この扁桃核の興奮度合いと、扁桃核の興奮を抑える前頭前野の活動性が、「健常者」と「社交不安障害」の人では量的に違っていることをStein先生とGoldin先生たちのグループは見事に示しました。

つまり、「健常者」に比較すると、「社交不安障害」の人は、他人の怒ったような軽蔑するような表情を見ると扁桃核がより活発に興奮するようになり、それを抑える役割があるはずの前頭前野の活動性はより限定的で弱いものでした。 逆に言うと、「健常者」でも他人が怒ったような軽蔑するような表情をしていると扁桃核は興奮し、つまりは不安になるのですが、前頭前野がより広範囲によりしっかりと活動して、不安を抑えてくれるのです。

おもしろいことに、「社交不安障害」の人の不安は「社交不安」に特異性がありました。 身体的な暴力に対する身体的な不安は、「健常者」も「社交不安障害」の人も同じように不安がるのです。 しかし、社交不安的な不安(軽蔑される)に対する不安は、「健常者」よりも「社交不安障害」の人は圧倒的に不安になるのです。 つまり、「社交不安障害」の人は、ただのビビリなのではなく、社交不安という特殊な不安に対してだけ特異的に不安耐性が低いと言えるのです。

でも、「社交不安障害」の人はどうしてこうなってしまうのでしょう?

現在、割と有力だと考えられているのは、他の不安障害と同様に、不安に対して過敏に察知してはすぐに回避的になってしまっているからではないか?という説(vigilance-avoidance hypothesis)です。

このことをFoa先生たちのグループは、おもしろい実験で示して見せました。

実験では社交不安に関連した「多義語」の単語を使います。

例えば英文で"She write down the score"という文章に続けて単語"unfriendly"が提示されます。続けると、"She write down the score unfriendly"=『彼女は好意的ではない点数をつけた』となります。 ここには多義語が使われていません。 しかし似たような文章ですが、"She wtite down the mean"はどうでしょう? ここでmeanは「平均」ともとれますし、「劣った、卑しい」という意味にもとれます。 続く単語によるのです。 これに先ほどと同じように"unfriendly"が続くと、「平均」の意味だとすると『彼女は好意的ではない平均を書いた』という文章になり、文章的に変です。 しかし、社交不安的な単語である「劣った、卑しい mean」と「好意的ではない unfriendly」は連想的には近いものなので、多義語である"mean"の中に社交不安的な意味合いである「劣った、卑しい」をすぐに読み取ってしまい、それに引っ張られてしまう人は、そのすぐ次にくる単語の"unfriendly"との関連を見て、文章的には変であり意味をなさなくなっている、という判断が少し遅れてしまうことになります。

実験では、被験者にこのように文章とそれに続く単語を提示し、それらがちゃんと意味をなすかどうかを「早押しクイズ形式」で答えさせる課題を与えました。 一見すると只の国語の問題です。 しかし、わざと意地悪に「社交不安」を引き起こすような、上記のような文章にするのです。 そうすると、「社交不安」が強い人は、不安にひっぱられてしまって回答する時間が遅くなってしまうはずです。

実際に「社交不安障害」の人と「健常者」の人を集めて同じ課題を与えて実験を行ってみるとどんな結果になったか?

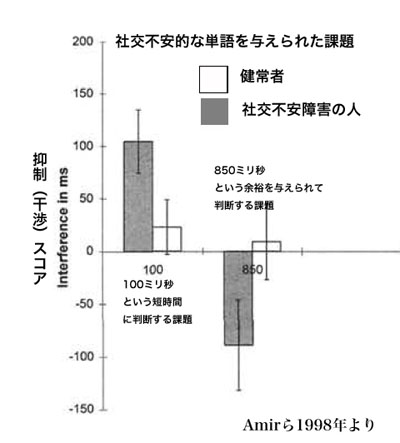

社交不安的な不安を連想する単語を使うと、やはり、「社交不安障害」の人は「健常者」の人に比較して、不安に引っ張られるために「早押しクイズ」の反応速度が遅くなってしまいました。 しかし、そうなってしまうのは、「文章」に続けて「単語」が提示される間隔が短い場合(100ミリ秒)だけでした。 少し時間的な余裕のある、間隔が長い場合(850ミリ秒)の場合は、逆に早く反応することができていたのです。

これは一体何を意味するのか?

考えられるのは、「社交不安障害」の人は社交不安的な不安を引き起こすものに対して過敏に察知し影響を受けるものの、すぐに1秒以内にそれを避けてしまうのだろう・・・ということです。

心的外傷後ストレス障害になりやすい人/なりにくい人の話をしたところ(『どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートII』)でもとりあげました。 このように、不安を引き起こす対象に対して過敏に察知し、それをすぐに回避してしまう傾向のある人というのは、その不安に対する「消去」がなかなかすすまないために、かえって不安を強めたり長引かせたりしてしまい、結局のところ「不安障害」になりやすくなっている・・・のかもしれない。

そういうことを、この「社交不安障害」についても、言えそうなのでした。

参考書:

(1) Goldin PR, et al. Neural bases of social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry, 2009; 66: 170-180.

(2) Stein MB, et al. Increased amygdala activation to angry and contemptous faces in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry, 2002; 59: 1027-1034.

(3) Amir N, et al. Automatic activation and strategic avoidance of threat-relevant information in social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 1998; 107; 285-290.

見られるだけで身動きとれなくなる パートIV

社交不安障害には、特により重症度が高いと考えられている「全般性社交不安障害」には、家族性があることが知られています。

一般的に「家族性」は、「生まれ」つまり遺伝的要因と、「育ち」つまり生育環境要因とにわけて考えることができます。 社交不安障害についてはどうでしょうか。 遺伝的要因が相当に大きく絡んでいることは、『見られるだけで・・・パートII』でKendler先生たちの研究結果をお話しした部分で議論しました。 そのときの議論では、双子研究の結果から言えることは、「社交不安障害」の原因の大部分は遺伝的要因にあるのであり、遺伝的要因が一切関与しない生育環境要因による寄与率はほぼ0であり、あとは「個別の環境要因」と呼ばれるもので説明される、ということでした。 (以前に、性格を決定づけるのは「生まれ」か「育ち」かという議論をしたときに、この「個別の環境要因」と呼ばれるものの中には遺伝的要因を背景にもつ環境要因が含まれてくることをお話ししました。 つまり、社交不安障害においても、そういう要素が少なからず絡んでいることが考えられ、決して環境要因が全く影響しないことを意味しているのではないのです。)

でも、「全般性社交不安障害」とよばれる、半ば性格的な問題は本当に遺伝子だけが決定づけているのでしょうか? 本当に子どもの頃の親子関係など生育環境要因は絡んでいないのでしょうか?

実は、親子関係、特に母親の子どもに対する接し方が「過保護・過干渉」だったり、「情緒的に冷たい感じ」だと、子どもが社交不安を生じやすくなるのではないか? ということを示唆する研究結果がいくつかあがっていたのです。

どういうことかというと、たとえばLieb先生たちの研究でも、Knappe先生たちの研究でも、普通に生活している14歳〜17歳の子どもたちを千人以上も集めて、その子の社交不安の程度と、どのような育てられ方をしてきたか、家庭の雰囲気はどうだったかを聞いてみたのです。

すると、子どもたちから見て、社交不安のない子どもに比較して、社交不安のある子どもは、もっと小さな子どもの頃から、母親の子育ての態度が「過保護・過干渉」であったり「拒絶的」であったりしていた、と報告することが多かったのです。 「過保護・過干渉」だったり「拒絶的・情緒的に冷たい感じ」という、母親の養育スタイルが、子どもの社交不安に関連していることが示されたのです。

しかし、この結果の解釈の仕方には注意が必要でした。 つまり、上記の結果からすぐに「母親が「過保護・過干渉」や「拒絶的・情緒的に冷たい感じ」というネガティブな養育スタイルをしていると、それが原因で、子どもが社交不安障害になってしまう」と因果関係をうんぬんすることはできないのです。

もしかすると、社交不安障害やその他の不安になりやすい性格傾向のある母親だから、ついつい子どもに過保護・過干渉になったり変に拒絶的で冷たい感じになってしまうのであって、子どもはそんな母親の遺伝子を受け継いでいるだけで、養育スタイルという環境要因に影響を受けて社交不安障害になったのではないのではないか?

あるいは、子どもが生まれつき社交不安障害の傾向があって、何かというとすぐに不安になって消極的だから、母親はついつい過保護・過干渉になったり拒絶的で冷たい感じになってしまうのではないか?

あるいは、社交不安障害のある子どもは、対人関係認知が少しずれているから、自分の親の行動を評価するときに「私の親は冷たかった」「過保護・過干渉すぎてうざかった」とか思ってしまっているだけであって、本当にそうだったとは言えないのではないか?

などなど、いくらでもつっこみが入れられるのです。

これじゃいけません。

そこで、Hudson先生たちの研究グループは、親子が会話をしたり一緒に何かの問題に取り組む様子を実際にビデオにとって第三者が観察するというやり方で上記のつっこみに答えようとしました。

すると、社交不安のある子どもの母親は、第三者が客観的に観察・評価しても、確かに「過保護・過干渉」でありがちであり、「拒絶的で冷たい感じ」になりがちなことが示されたのです。 しかも、こうした養育スタイルは、なかば母親の性格のようなものであり、「社交不安がある不安な子ども」に対してだけでなく「健常な、不安のない兄弟姉妹」に対しても、同じように「過保護・過干渉」であったり「拒絶的で冷たい感じ」だったのです。

さらにさらに、母親が子どもとの関係で「過保護・過干渉」や「拒絶的で冷たい感じ」になってしまうのは、特に子どもとの会話で子どもが「不安」や「怒り」などネガティブな感情を表現している時に限っていたのです。 (母子の会話で子どもが「楽しかったこと」を話すなどポジティブな感情を表現している時は、社交不安障害のある子どもの母親も、ない子どもの母親も、大きな差はなかったのです。)

これは一体何を意味しているのか? どうして母親の「過保護・過干渉」や「拒絶的で冷たい感じ」といったネガティブな養育スタイルは子どもの社交不安に関連してしまうのでしょうか?

1つ考えられているのは、母親が子どものネガティブな感情に耐えられず避けてしまうのがいけないのではないか? ということです。

つまり、もともと母親自身の不安耐性が低いと、子どもがポジティブな話をしてくるときは良いのですが、ネガティブな話をしてくると、それに耐えきれず、ついつい「過保護・過干渉」な態度や「拒絶的で冷たい感じ」の態度をとることによって、そういう会話をじっくり聞くのを避けてしまい、子どものネガティブな感情を避けてしまうのです。 そうすると、子どもは「不安」や「怒り」などのネガティブな感情を体験すること自体が(母親を不安・不機嫌にさせてしまうという二次災害を引き起こすために)余計に不安になってきますし、そのような不安を引き起こすような行動を避けようとしてしまいます。 さらにこうした不安の強い母親は、子どものせいで自分が不安になるのが嫌なために、子どもに対して「過保護・過干渉」をして、あまりに多くの転ばぬ先の杖をついてあげるようになります。 すると、子どもは不安を引き起こすような状況を、母親によって、回避させられることになります。 そうなると、確かに不安になることは減るのですが、その代わりに不安に対応する能力を育てることもできなくなってしまうわけです。 不安に対する「回避」が、短期的には不安を軽減するけれども、長期的にはより不安を維持強化してしまうということは、これまでにもさんざん議論してきた通りです。

逆に、母親自身の不安耐性が高いと、母親は子どもの自律性・自立性を尊重し、子どもの好きなように行動させます。 すると、子どもはいろいろな体験を通して辛いこと、不安なこと、嫌な思いを経験し、そうしたネガティブな感情に対する対処法も身につけていくことになるのです。(さらに、こうしたネガティブな感情を母親が嫌がらずに温かく聞いてくれるということで、ネガティブな感情に向き合う見本を示されることにもなるわけです。)

どちらが、長期的に見て、よりその子のためになるのかは、ほぼ明らかでしょう。

参考書:

(1) Lieb R, et al. Parental psychopathology, parenting styles, and the risk of social phobia in offspring. Arch Gen Psychiatry, 2000; 57: 859-866.

(2) Brook CA & Schmidt LA. Social anxiety disorder: a review of environmental risk factors. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2008; 4: 123-143.

(3) Knappe S, et al. Association of familial risk factors with social fears and social phobia: evidence from thte continuum hypothesis in socila anxiety disorder? J Neural Transm, 2009; 116: 639-648.

(4) Hudson JL, et al. Parental responses to positive and negative emotions in anxious and nonanxious children. J Clin Child Adolesc Psychol, 2008; 37: 303-313.

見られるだけで身動きとれなくなる パートV

社交不安障害の中でもより重症度が高く、1対1の対人関係でも常に不安と緊張を感じてしまい対人関係や社交状況を避けてしまう傾向の強い「全般性社交不安障害 social anxiety disorder, generalized subtype」は、性格の問題としてとらえられている「回避性パーソナリティ障害 avoidant personality disorder」に近く、その原因の大部分は遺伝的要因によって決定されるものでありながら、育ちの部分もそれなりに重要かもしれず、特に子どもの頃の母子関係の中で子どものネガティブな感情体験に対して母親が過保護・過干渉だったり情緒的に冷たい態度をとってしまうのが良くないらしい・・・ということをお話ししてきました。

つまりこういうことでした。 子どもは成長していく中で対人関係のいろいろを学び、その中でポジティブな体験もネガティブな体験もしていくわけです。 しかし、子どもがネガティブな体験をしていくことを母親が過剰に不安がり嫌がっていると、子どももそうしたネガティブな感情体験をすることが余計に不安になり回避するようになってしまう。 不安は回避されることで余計に維持・強化される性質があることから、こうして子どもが対人関係に伴う不安を避けてしまうことで、余計にそれが維持・強化されるようになってしまい、ついには「社交不安障害」とか「回避性パーソナリティ障害」と呼ばれるような問題にまで発展してしまうのかもしれない・・・、という議論でした。

もし、その理屈が正しいとすると、「社交不安障害」や「回避性パーソナリティ障害」の人は、大人になった今でも、ネガティブな感情体験を避ける傾向が残っているのではないでしょうか? でも本当にそうなのでしょうか?

ネガティブな感情体験を避けようとする心の構えのことを、特に第三世代行動療法の人たちは、「体験回避 experiential avoidance」という用語を使って表現します。 その人を不安にさせる、不快にさせる、あらゆる感情体験から目を背けたり、触れずにおこうとしたり、早く無くそうとコントロールしようとする心の防衛的な構えのことです。

こうした「体験回避」の傾向は、本当に社交不安の強い人には多いと言えるのでしょうか?

Kashdan先生たちは約150人もの大学生を集めて調査してみました。 大学生達は自分たちの過去を振り返って不安な思いをしたことを文章に書くように指示されました。 その文章を第三者が評価して、そこにどれだけ不安な感情の体験を避けてしまっているかを点数づけてみたのです。

すると、予想されていた通りでした。 「体験回避」の傾向が強いと評価された大学生達は、そうでない大学生達に比較して、社交不安の程度も強く、抑うつ傾向も強いことが示されたのです。 さらに面白いことに、「体験回避」の傾向が強い人ほど、思い出された不安な思い出の生々しさ/痛々しさも強い傾向がありました。 つまりネガティブな感情体験を(心の中で)回避しようとしていればしているほど、それを抑えようとコントロールしようとしていればしているほど、ネガティブさは強まってしまうという皮肉な結果を招いていそうだったのです。

では、子どもの頃から習慣のようにしてきてしまった「体験回避」をやめていき、対人関係に伴う不安にしっかりと自分からすすんで向き合うようにしていけば、「社交不安」と呼ばれる対人関係の不安も軽減されるのではないでしょうか?

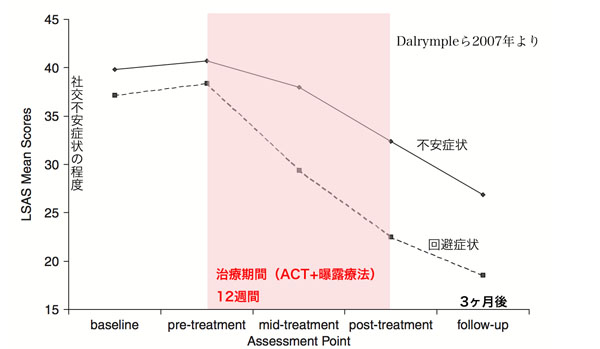

Dalrymple先生たちは、体験回避をやめ、むしろ自分の中に生じる不安な気持ちも不快な気持ちもすべてすすんで「あるがまま」に受け入れていき、不安を感じてもそのまま自分にとっての大切なことに取り組んでいく・・・という練習をしていく第三世代行動療法である「ACT(「アクト」と発音します。Acceptance and Commitment Therapyの略です。)」と対人関係への曝露療法の組み合わせ療法を、「全般性社交不安障害」に対して行ってみました。 つまり、人前で話してみるなどの、これまで避けてきていた対人関係場面、社交場面にみずからすすんで出て行くようにしながら、そのとき生じてくる不安・緊張を回避しようとすること、コントロールしようとすること、感じないようにしようとすること、を一切しないようにし、ただあるがままに、十分にネガティブな感情体験を感じるようにする練習を繰り返していくのです。

この実験的な治療に参加したのは、約20名の「全般性社交不安障害」の人たちでしたが、そのうち約半数は「回避性パーソナリティ障害」の診断基準も満たすような重度な人たちでした。

そして毎週1時間、全部で12週間の「ACT+曝露療法」を終えてみると・・・

やはり、予想された通りに社交不安の症状は見事に軽減していく傾向がありました。 面白いことに、社交不安症状のうち「回避症状」の軽減が「不安症状」の軽減よりも先立っていたのです。 (つまり「回避」をやめることで、「不安」もそのうち減っていく、ということを示唆していました。)

「社交不安障害」は、特に重症度の高い「全般性社交不安障害」は、「回避性パーソナリティ障害」との連続性も指摘されるような、要するに性格の問題に近いものです。 そうではあっても、不安障害の治療についてこれまで議論してきたのと同じ原則、つまり不安を回避するのをやめてしっかり自分から向き合うようにしていくこと、によって改善しうるものでありそうなのです。

ということは、その延長上にある考え方として、いわゆる性格の問題も、同じような発想で治していくことができるのではないでしょうか?? この問題は、いずれB群、C群パーソナリティ障害の治療について議論するときに戻ってこようかと思っています。

参考書:

(1) Kashdan TB, et al. Experiential avoidance in idiographic, autobiographical memories : construct validity and links to social anxiety, depressive, and anger symptoms. J Anxiety Dosird, 2010; 24: 528-534.

(2) Dalrymple KL & Herbert JD. Acceptance and commitment therapy for generalized social anxiety disorder: a pilot study. Behav Modif, 2007; 31: 543-568.

見られるだけで身動きとれなくなる パートVI

前回の話題『見られるだけで・・・パートV』で少しふれたように、社交不安障害も、その他のほとんどの不安障害がそうであるように、特定の状況に対する過剰な不安がそれを回避しようとするがゆえに余計に維持・強化されてしまっているのであり、その特定の不安に対してすすんで向き合っていくことで不安を軽減していくことができる、という性質がありそうでした。

これまでは不安なために避け続けてきた対人関係場面に自分からすすんで向き合い、その不安を積極的に受け入れていきながら、実際には恐れていたようなとんでもない結果(「おそろしくみっともない仕方で振る舞ってしまい、周囲の人から軽蔑され、拒絶され、社会的地位や信用までなくしてしまう」)などそうそう起こらないのだ、ということを体験していくことを系統的に行う治療によって社交不安は次第に軽減していくのだ、ということが示唆されています。

こうした「系統的な治療」として、もっとも治療効果が確認されているのが、対人関係場面への「曝露療法」を主体とした認知行動療法 cognitive behavioral therapyです。

不安障害の治療として繰り返し出てきているテーマですが、またしても「不安に向き合うこと、曝露療法を主体とした認知行動療法」ですか・・・

やっぱり、他のもっとマイルドな感じの精神療法(心理療法)、カウンセリングではダメなのでしょうか?

これまで、心的外傷後ストレス障害 PTSDに対する治療、パニック障害に対する治療、などで議論した時には、これらの不安障害に対して「不安に向き合うこと」を重視しない、いわゆる支持的精神療法 supportive psychotherapyは治療効果が劣ってしまうことを示唆されていました。 ということは、今回の「社交不安障害」についても同じような結果になりそうな気がします。

「気がします」では良くないので、実際に確かめてみました。

Cottraux先生たちは「社交不安障害」の中でも重症度の高い「全般性社交不安障害」の人たちに対して「認知行動療法」を行った場合と、「支持的精神療法(普通のカウンセリング)」を行った場合とで治療効果を比較してみました。

その結果、「不安に向き合うこと」を重視しない支持的精神療法(普通のカウンセリング)でもそれなりに症状的な改善は見られたのですが、やはり認知行動療法よりも劣る結果になりました。

では、その起源からして支持的精神療法にきわめて近いと考えられる「対人関係療法 interpersonal psychotherapy」ではどうでしょうか?

対人関係療法は、うつ病の急性期治療としては、認知行動療法に比較して遜色ない治療効果があることが示されていました。 さらに摂食障害(過食嘔吐)に対する急性期治療としても、やはり認知行動療法に比較して遜色ない治療効果を示していました。 その対人関係療法です。 社交不安障害に対してはどうでしょうか?

Lipsitz先生たちは、まずは、対人関係療法と普通の支持的精神療法の効果を比較してみました。 すると、がっかりなことに、対人関係療法は普通の支持的精神療法とほとんど全然かわらない効果しか示せなかったのです。 優位性を示せなかったのです。

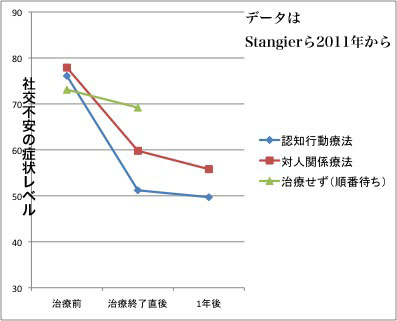

さらに、Stangier先生たちは、対人関係療法と認知行動療法の直接対決をさせてみました。

100人以上の社交不安障害の人が参加した、この大規模な臨床研究では、16週間の対人関係療法を行う場合と、16週間の認知行動療法を行う場合、そして何もしない(治療の順番待ち)の場合を比較してみました。

その結果、対人関係療法を行った場合でもそれなりに症状は良くなっていくのですが、やはりその治療効果は認知行動療法に劣るものでした。

これは一体なぜなのか?

わざわざ改めて議論するまでもないでしょう。 やはり不安障害の治療には、不安に対してすすんで向き合っていくことがどうしても必須のようなのです。

(対人関係療法が認知行動療法に比較して遜色ない有効性を示せたのは、うつ病の急性期治療と摂食障害(過食嘔吐症)の急性期治療でした。 これら2つの疾患が急激に症状として顕在化して治療を要するようになるのは、たいていは対人関係的なストレスが背景にあるのです。 ですので、急性期治療としては、その「急激な症状の顕在化」を引き起こした対人関係的なストレスを解消することを目指せば良いのであって、とりあえずは「不安に向き合うこと」は重要ではないのです。 もっとも、うつ病や摂食障害の背景にある性格的な問題を改善していくには、不安を回避しがちな性格的な問題を改めていくために、不安に向き合うことが必要になってくるでしょう。 しかし、これは急性期治療においては、とりあえずは、必要のないことなのです。)

こうして現在では「社交不安障害」に対する治療としては、対人関係場面への曝露療法を主体とした認知行動療法がもっとも推奨される治療ということになっています。

ただ、問題がないわけでもありません。 認知行動療法は数ヶ月という比較的短期間のうちに社交不安障害の症状を症状レベルでかなり改善することが示されています。 しかし、そのぶんその人が幸せになったかというと、生活の質QOLの改善度合いを見ていくと、それほどそうでもなさそうなのです。

社交不安障害の「症状」は軽減され、診断基準的には「治った」と見なされるようになる。 しかし、その人の社会的機能や幸せ感はそれほど改善したわけでもなく、本人の「生きづらさ」はかなり残されてしまう。

これは一体どういうことなのか?

これは私の臨床的な印象に過ぎませんが、「社交不安障害」という病名がつく人は、その背景に「自己愛性」とか「強迫性」と呼べるような性格的な問題があることがほとんどです。 対人関係行動が改善し、目立った回避行動をしなくなったとしても、こうした内面的な問題が解消されていかないことには、その人の「生きづらさ」は残ってしまい、本当の意味で「治った」ということにはならないのかもしれません。

では、そのような「性格的な問題」を解消するのにはどうしたら良いのか? この問題はいずれパーソナリティ障害の治療を議論するときにまた取り上げます。

参考書:

(1) Stangier U, et al. Cognitive therapy vs interpersonal psychotherapy in social anxiety disorder: a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry, 2011; 68: 692-700.

(2) Lipstiz JD, et al. A randomized trial of interpersonal therapy versus supportive therapy for social anxiety disorder. Depress Anxiety, 2008; 25: 542-543.

(3) Cottraux J, et al. Cognitive behavior therapy versus supportive therapy in social phobia: a randomized controlled trial. Psychother Psychosom, 2000; 69: 137-146.

「社交不安障害」って薬で治るんじゃなかったっけ??

これまで『見られるだけで身動きとれなくなる パートI〜VI』を通して、社交不安障害(social phobia, social anxiety disorder)の成因と治療についてあれこれ議論してきました。

でも、そもそも「社交不安障害」という「病名」がこんなにも世の中的に有名になってきたのは、抗うつ薬でもある選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIsを販売している製薬会社の熱心な啓発活動のおかげでした。

(http://www.sad-net.jp/ などを参照)

あまりに製薬会社が熱心に「社交不安障害は選択的セロトニン再取り込み阻害薬で治ります」という雰囲気に宣伝するものだから、一時期は、社交不安障害というのが脳内のある種の物質(セロトニン)の枯渇によって生じている「病気」であって、薬を飲めば魔法のように簡単に治ってしまうのだ、と誤解をする人まで少なからず出たくらいでした。

なのに、なぜ『見られるだけで身動きとれなくなる』の、これまでの議論では、セロトニン系の話も、抗うつ薬の話も、ほとんど出てこなかったのか? 社交不安障害というやっかいな問題が、時間も労力もかかる「治療」の努力もせずに薬で治ってしまうものであればそれで良いのではないか? という人もいるかもしれません。

なぜこれまで薬物療法の話をしなかったのか? という理由は、単純にあまり面白くないからです。 私自身が、この話題はあまり面白く感じなかったという、実にどうでも良いような理由です。

社交不安障害の成因のところで少し触れたように、社交不安障害は一種の「強迫的なとらわれ」によって維持・強化されているところがあります。 実際に、社交不安障害という「症状」を持っている人は、強迫的な性格傾向や完璧主義が背景にあることも少なくありません。 こうした強迫的な傾向には、セロトニン系が関与していると考えられていることもあって、その辺をマイルドにする選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIsによって社交不安障害にともなう「とらわれ感」を軽減することができるのは、そしてその結果として社交不安の症状が軽減されていくのは、まあ、当たり前と言えば当たり前なのです。

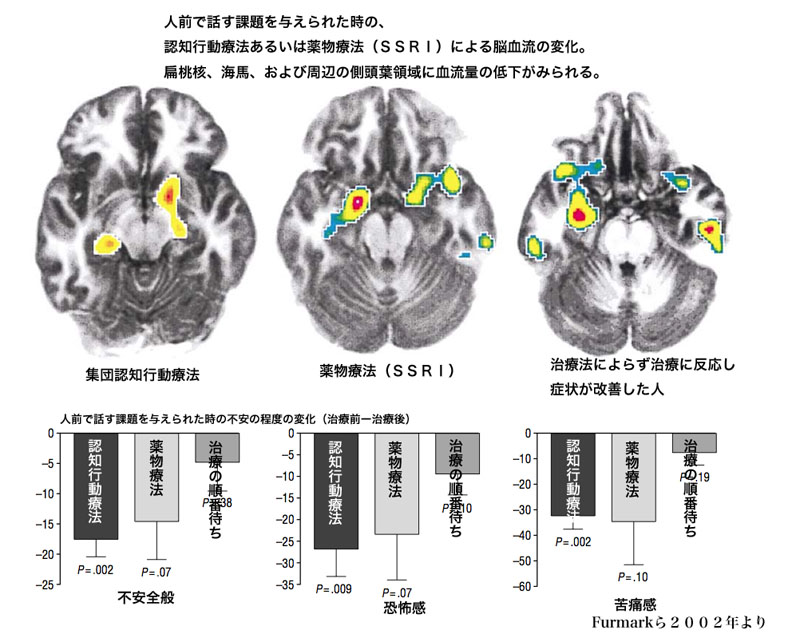

実際、選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使って治療しようが、曝露療法を主体とした認知行動療法を使って治療しようが、ほぼ同じような治療効果が得られ、ほぼ同じような脳の機能的な変化(人前でスピーチをする課題を与えられた時に「不安の中枢」である扁桃核とその仲間達が過活動になることが減っていく)が得られることが、Furmark先生たちの実験的研究でも示されています。

じゃあ、何も時間も労力も体力も恥ずかしさに耐える力も必要とするような、ある意味辛い、ある意味面倒くさい「認知行動療法」などせずに、薬物療法で治していけば良いじゃないか・・・という意見もアリかもしれません。

・・・ところが。

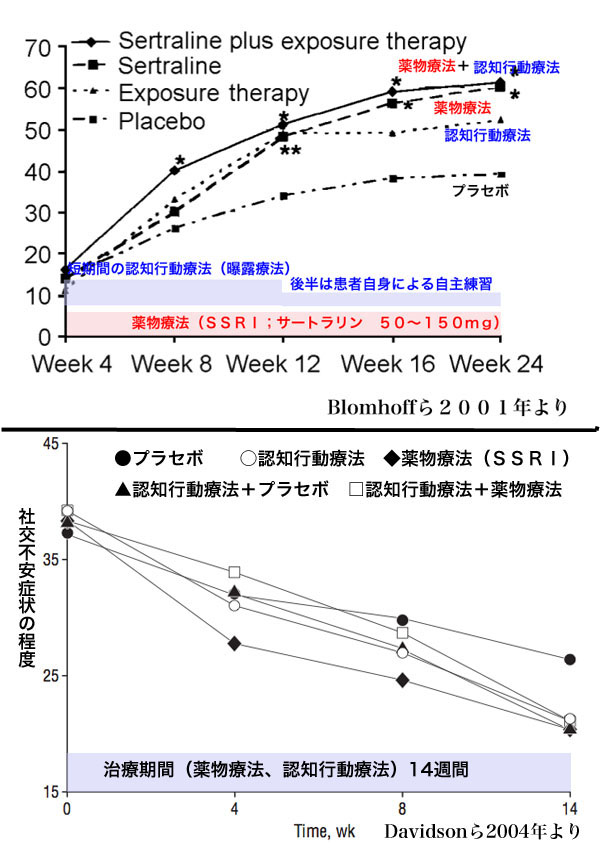

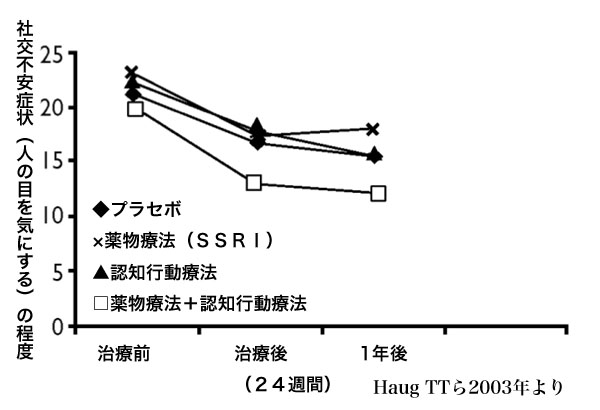

スエーデンのBlomhoff先生たちのグループも、米国のDavidson先生たちのグループも、ともに「社交不安障害」の人たちを対象に、これを(1)曝露療法を主体とする認知行動療法で治療する場合、(2)選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使って治療する場合、(3)その両方の組み合わせ療法をする場合、を(4)ただの偽薬(プラセボ)を投与して通院するだけの場合、とで比較してみました。

その結果、どちらの研究グループでも、プラセボに比較すると、認知行動療法と選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使った薬物療法はほぼ同程度に効果的であることが示されました。 選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使った薬物療法の方が治療効果の発現は早く、より手っ取り早く症状は改善する傾向があるものの、治療期間の3ヶ月くらいのうちには、両者の差はなくなってしまうのです。

さらに、スエーデンのBlomhoff先生たちは、その後1年間の追跡調査をしてみました。 すると、曝露療法をした人たちは、その追跡期間の間も症状は改善の一途をたどりました。 ところが、薬物療法だけを受けた人たちは症状の改善が止まってしまいましたし、逆にちょっとした揺れ戻しらしきものさえあるようでした。

他にも似たような研究結果がいくつかあって、結論として、社交不安障害という「性格の問題」にも似た長く続く問題を解決して行くには、薬物療法だけではどうにもいけないのだろう、ということが示唆されているわけなのです。

(ただ、選択的セロトニン再取り込み阻害薬を使った薬物療法が有害無益かというと、そんなこともなく、先に述べたように治療効果の発現は早く、手っ取り早い改善が期待できるものではあるのです。 なので、社交不安障害の症状があまりにひどく、仕事上や学業上でかなり切迫したやばいことになっている人に対しては、まずは薬物療法で症状の改善をねらっていく、という発想はアリなのでしょう。)

まあ、そりゃそうですよね。 「性格の問題」に近い問題が薬を飲むだけで魔法のように治りきってしまうわけもないのです。

※ところで、Blomhoff先生たちの研究は、選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIの一つである「サートラリン(日本ではジェイゾロフトという商品名)」を販売している製薬会社ファイザーがスポンサーについていました。結果として、自社製品をある意味否定する研究結果が出てしまったわけですが、それでも文句を言わない(?)ファイザーはある意味あっぱれです。

参考書:

(1) Furmark T, et al. Common changes in cerebral blood flow in patients with social phobia treated with citalopram or cognitive-behavioral therapy. Arch Gen Psychiatry. 2002; 59: 425-433.

(2) Blomhoff S, et al. Randomised controlled genreral practice trial of sertraline, exposure therapy and combined treatment in generalized social phobia. British Journal of Psychiatry, 2001; 179: 23-30.

(3) Haug TT, et al. Exposure therapy and sertraline in social phobia: 1 year follow-up of randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 2003; 182: 312-328.

(4) Davidson JRT, et al. Fluoxetine, complehensive cognitive-behavioral therapy and placebo in generalized social phobia. Arch Gen Psychiatry, 2004; 61: 1005-1013.

消えた病名 〜「ヒステリー」イントロダクション・パートI

昔、精神科の病名に「ヒステリー hysteria」というものがありました。

しかし、一般用語で「ヒステリー」というと、普段は我慢している女性が急に感情的になってかんしゃくを起こすこと、というような意味合いで使われます。 典型的には、夫婦関係に問題があったり、嫁姑関係に問題があったりして、しかし普段は良妻賢母たろうとして頑張って我慢している女性。 しかし何かのことで、堪忍袋の緒が切れてしまい、泣き叫びながらかんしゃくを起こす。 感情的になるあまりに、お皿などの器物をバンバンたたき壊したり、投げつけたりします。 たたき壊されるお皿は義母からのもらいもの、というオチつきです。

精神科の病名でいうところの「ヒステリー」は、女性だけでなく男性にも生じる疾患であり、これとは全く違った意味で使われるのですが、話がややこしいことに、精神科の病名でいうところの「ヒステリー」の人には、非常にしばしば、一般用語でいうところの「ヒステリー」的なかんしゃくを起こすことも伴われたりします。

精神科の病名でいうところの「ヒステリー hysteria」には、いくつもの症状が含まれてきます。

一つは、「医学的に説明のつかない身体症状(神経症状、神経症状以外の身体症状)」です。

たとえば、運動麻痺、不随意運動、感覚麻痺、視覚障害、聴覚障害、ひきつけ、などのあたかも神経系に異常を生じている神経内科的な疾患のように見える症状です。 たいていは、何らかの心理的なストレスが背景にあるのですが、少なくとも当初は、患者自身も周囲もそれに気づいていないことが多く、ただ突然に症状を生じたように見えます。 ある日ある時突然に、脚が麻痺してしまって歩けなくなる、立ち上がれなくなる。 声がでなくなる、かすれてしまう。 手に力が入らなくなって何も持てなくなる。 「しびれ」や感覚麻痺を生じる。 目がほとんど見えなくなる。 耳が聞こえなくなる。 などなどです。

患者さんは、当然、最初は神経内科を受診します。 しかしどんな検査を行っても、異常が見つからないのです。 そして症状のでかたが神経学的にあり得ない(理屈に合わない)ことなどから、「医学的に説明がつかない」となり、「何らかの心理的な原因で生じている症状でしょう」ということになります。

こうした症状は、過去には「転換ヒステリー conversion hysteria」と呼ばれていたものですが、現在は「転換性障害 conversion disorder」と呼ばれます。

あるいは、(これも一種の神経内科的な症状と言えなくもないのですが)記憶が「麻痺」してしまうこともあります。 これまた何らかの心理的なストレスが背景にあるのですが、少なくとも当初は、患者自身それに気づいていないことがほとんどですので、症状は突然に生じるように見えます。 ある日ある時突然に、特定の記憶を忘れてしまったり、そもそも自分が何者でここがどこであるかさえも忘れてしまうこともあります。 いわゆる心因性の記憶喪失(全生活史健忘)です。

あるいは、トランス状態が続いてしまったり、トランス状態で別の人格に入れ替わったりすることもあります(多重人格=解離性自我同一性障害)。

これらの症状は、過去には「解離ヒステリー dissociation hysteria」と呼ばれていたものであり、現在は「解離性障害 dissociative disorder」となっています。

胃腸症状や婦人科症状、筋肉やスジの痛み、頭痛、病的な眠気やだるさ、などいろいろな「医学的に説明のつかない」内科的・婦人科的症状を伴っていることも多いのです。 神経系的な症状以外の「医学的に説明のつかない身体症状」は、現在の疾患分類では「身体化障害 somatization disorder」と呼ばれています。

(本物の「医学的に説明のつく神経内科疾患」と「医学的に説明のつかない身体症状」を呈する転換性障害による神経症状は、熟練した神経内科医が診察し、幾つかの検査を行うと、だいたい見分けがつくものです。 しかし、それ以外の(神経症状以外の)「身体化障害」は厳密に身体的な異常がないかどうかを診断していくことが困難なこともあって、こうした患者は内科、耳鼻科、婦人科などに「原因不明の疾患」として長々と通院していることも少なくありません。 そうしたケースは、しばしば「メニエル病」、「線維筋痛症」、「脳脊髄液漏出症」、「更年期障害」など因果関係や確定診断の曖昧な病名で診察されていることがあるかもしれません。)

そして、これが重要な点ですが、「転換性障害」と「解離性障害」と「身体化障害」は、しばしば一人の人に合併しています。 昔は「解離性障害」を起こした病歴がある人が、今は「転換性障害」を起こしており、ついでに「身体化障害」も合併している、ということは珍しくありません。 しかも1つ「治った」かと思うと、また別のでかたをして繰り返す傾向もあって、以前は「脚の麻痺」だったのに、今回は「難聴」だったり「お腹の症状」だったり「婦人科の症状」だったりします。

さらに、こうした人たちの背景には総称して「ヒステリー性格」と呼ばれる独特のパーソナリティ的な問題と、それに関連した対人関係/家族関係の葛藤の問題が慢性持続的にあることも少なくないのです。 そして、そうした心理的なストレスを背景に、しばしば慢性的な「うつ」や「不安」があったりします。

(「ヒステリー性格」とそれに関連する対人関係の問題、そして合併する「不安」と「うつ」については、「パートII」でお話しします。)

「転換性障害」も「解離性障害」も「身体化障害」も、一見すると精神科疾患ではありません。 患者さん自身も、周囲の人も、まずは内科・耳鼻科・婦人科疾患だと思っています。 しかし、これらが精神科疾患に含まれるのは、こうした症状が心理的なストレスを背景に起こっているものであって、心理的な葛藤が運動・感覚・記憶など身体機能の異常という症状に「置き換えられている」「転換されている」と考えられているからです。 多くの患者さんは、あちこちの内科・耳鼻科・婦人科・脳外科などを受診し、さんざん検査を行い、何度も「医学的には異常はありません」と説明され、それでも何かあるのではないかとさらにあちこちを受診しては検査を行い、最終的に「心理的なストレスが原因でしょう」と言われて精神科の受診をすすめられることになるのです。

この疾患が実際にどの程度の発生頻度があるのか、診断のつきにくさの問題もあって、ちゃんとしたことはわかりません。 しかし、比較的クリアカットに「医学的に説明のつかない身体症状」だと白黒つけやすい神経内科的症状(転換性障害)を例にとると、一般の内科を受診してくる人たちの中で、実に1〜4%程度を占めているだろうと見積もられてもいます。

Crimlisk先生たちが約70名もの「ヒステリー」と診断された男女の患者を対象に行った6年間の追跡調査の結果によると、このように「医学的に説明のつかない神経症状」を訴えてきた「転換性障害」の人のうち、症状が完全に治ったりかなり改善した人は約半数くらいしかおらず、フルタイムの仕事に就いている人は1/3くらいしかおらず、約半数もの人が何らかの症状が続き仕事のできない状態でした。 さらに7割以上もの人が「うつ」や「不安」などの精神科疾患を合併していました。 過去には、当初「ヒステリー」と診断されたものの診断が覆ってしまうのは1/4くらいあるのではないかと言われていたのですが、このCrimlisk先生たちの長期間追跡調査で診断が覆ったケースはほとんどありませんでした。 特に、「医学的に説明のつかない身体症状」が長年続いている人や、明らかなパーソナリティ障害を合併している人は、治りにくい傾向がはっきりと出ていました。

「ヒステリー hysteria」の名前はギリシア語の子宮 hysteraから由来しています。 つまり、昔は子宮が原因だと思われていたのです。 そんな、あまりにも古くさい名前を持っているせいもあってか、現在ではすっかり消えた病名、忘れ去られた疾患、現存しない疾患であるかのように思っている人もいます。 しかし、実際には現在もかなりの有病率があると思われますし、この疾患がその人の生活の質QOLに対して与える影響も、家族や周囲の人に与える影響も、かなり大きなものではあるのです。

参考書:

(1) Crimlisk HL. et al Slater revisited : 6 year follow up study of patients with medically unexplained motor symptoms. BMJ, 1998; 316: 582-586.

(2) Stone J, et al. The 12 year prognosis of unilateral functional weakness and sensory disturbance. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2003; 74: 591-596.

(3) Wetzel RD, et al. Briquet's syndrome (hysteria) is both somatoform and a "psychoform" illness: a Minesota Multiphasic Personality Inventory study. Psychosomatic Medicine, 1994; 56: 564-569.

消えた病名〜「ヒステリー」イントロダクション・パートII

前回、『パートI』でご紹介したCrimlisk先生たちの研究で、「ヒステリー症状」の中でも「転換症状」のような身体に表れる症状(「医学的に説明のつかない神経症状」)を長期間追跡調査したところ、「不安」や「うつ」などの精神科的症状の合併が7割近くもありました。また対人関係を気にしやすく情緒不安定や依存的な特徴のある性格上の問題(パーソナリティ障害)を合併している人も約5割もいたことが示されていました。(いわゆる「パーソナリティ障害」の診断基準を満たす人が約5割いたということであり、より軽度の性格上の問題を抱えた人はもっといたでしょう。)

狭義の「ヒステリー症状」とは、「転換症状」や「解離症状」、「身体化症状」など、心の葛藤が神経系や身体の症状に置き換えられて表れてくるものを意味します。 しかし、こうしてみると、「ヒステリー」という疾患の全体像は、狭義の「ヒステリー症状」だけではなく、パーソナリティ的な問題をベースに、慢性的な「不安」や「うつ」、対人関係の問題、をひっくるめていると考えた方が良さそうです。

実際に、「ヒステリー」の人に「不安」や「うつ」が合併しがちなことはよく知られていて、古くから「不安ヒステリー」とか「抑うつヒステリー」と呼ばれていました。

ところが、「不安」や「うつ」といっても、症状をよく見ると、普通の「うつ病」におけるものとは微妙に違う特徴があることが少なくないのです。

普通の(狭義の)「うつ病」であると、気分はずーっと沈みっぱなしであり、良い事があっても何があっても心は動かないものです。 ところが「ヒステリー」に伴って生じる「うつ状態」では、対人関係などで楽しい出来事があるとちゃんと楽しくなることができます(気分の反応性)。 また、「ヒステリー」の身体化しやすいという傾向もあり、気分の落ち込みはしばしば「身体が鉛のように重くて動けない」という表現をとります(鉛様麻痺 leaden paralysis)。 狭義の「うつ病」が不眠傾向になりがちなのにたいして、「ヒステリー」性の抑うつ状態では、しばしばずっと寝たきり・過眠傾向となります。 また「ヒステリー性格」にも関連しているのですが、対人関係において相手から拒絶されることに過敏であり、そのことに極端に反応して症状が悪化する傾向があります(拒絶過敏性 rejection sensitivity)。 症状はしばしば状況依存性であって、葛藤がある場面になると悪化します。 自宅では何でもないのに、会社に行くと症状が出たり、会社に行こうとするだけで具合が悪くなったりする会社員。 あるいは家族が帰ってきて葛藤に直面することになる夕方の時間が近づくと具合が悪くなる主婦・・・などです。

こうした症状上の特徴は普通の(狭義の)「うつ病」の症状との違いを際立たせるものだと考えられ、以前はこうした特徴を持った抑うつ状態のことを「ヒステリー様不機嫌症 hysteroid dysphoria」と呼んでいました。 現在の診断分類では、この症状特徴は「非定型的特徴 atypical features」という名前になっており、「うつ病、ただし非定型的特徴を伴うもの」とか「気分変調症、ただし非定型的特徴を伴うもの」という表現になります。

つまり、現在の診断分類名を使うと、「ヒステリー」の人に合併してくる「不安」や「うつ」は、しばしば「非定型的うつ病」あるいは「非定型的気分変調症」であるということになります。

パーソナリティ的(性格的)問題については、「ヒステリー」の人に多く見られる性格傾向を表現する言葉として、古くから「ヒステリー性格 hysterical personality」という言葉がありました。 広義の「ヒステリー性格」には、「狭義のヒステリー性パーソナリティ hysterical personality」と「演技性パーソナリティ(口愛ヒステリー)historionic personality」が含まれてきます。

「狭義のヒステリー性パーソナリティ hysterical personality」は、表面的にはおとなしく控えめで社会的にも良好に適応している人が多い、いわば「いい人」です。 表面的には、良妻賢母型の優しく素敵な女性であったり、忠実な騎士のような優しくて頼りになる雰囲気を持った男性であることが多いです。 しかし、これはあくまで「表面的には・・・」なのです。 ヒステリー性パーソナリティの人は、自分自身の男性性/女性性について根深い劣等感があり、そのためにいわば反動として、素敵な女性/素敵な男性たろうとしているところがあります。 素敵な女性/素敵な男性の理想像があり、素敵な女性と素敵な男性がつくる家族の理想像があり、友人関係の理想像があり、現実の対人関係が理想通りでないことがつきつけられてしまう場面でひどく傷つく傾向があります。 もともと根深いところに性的な劣等感があるのと、「素敵な女性/素敵な男性」たろうとすると性的な側面はそぐわない感じがあるのとで、「狭義のヒステリー性パーソナリティ」の人はセクシャルな側面をあまり見せず、場合によっては忌避感・嫌悪感を示したりします。 異性に対するアプローチの仕方も、ごくごく間接的に、わかりにくく誘惑的に振る舞い相手が出てくるのを待つというパターンをとることが多いです。 実際、「狭義のヒステリー性パーソナリティ」の女性は、そのセクシャルな側面をあまりに無意識下に抑圧しているために、自分自身でも性的に誘惑的に振る舞っていることに気づかず、誘惑されてその気になった異性が性的に接近してくると「友達のつもりだったのに」とびっくりすることがあります。

これに対して「演技性パーソナリティ historionic personality」の人は、感情的に激しく、あからさまに誘惑的・露出的・俺様的/女王様的であることが多いです。 この人たちも、実は深層には自分自身の男性性/女性性に対する強い劣等感があるのですが、そのいわば反動して男性性/女性性をこれでもかと誇示してしまうところがあるのです。 女性の場合、しばしば性的に挑発的な服装、こびるような態度、どぎつくセクシャルな会話、などの外見上の特徴があったりします。 同性に対しては自分の女性的魅力で圧倒して見せたり、異性に対しては肉食系にあからまさまな性的誘惑をしたりします。 こうした態度があまりにもあからさまであり、やたらと女の武器を使うという、いわば卑怯な手を使うことで、同性からは嫌われ、異性からはひかれてしまうことも少なくありません。 男性の場合、(社会的に男性が男性性を誇示することは女性ほどには認められていないためか)同性との関係では控えめにしていることもあって女性の場合ほどには社会生活の中では目立たないことが多いのですが、異性に対しては「俺様」的であり、横暴になってしまう傾向があります。 そうかと思うと、異性との関係がひとたび親密になると、幼児が母親に甘えるような甘え方をしてくることも少なくありません。

つまり、「狭義のヒステリー性パーソナリティ」も「演技性パーソナリティ」も、ともに根深いところで男性性/女性性に強い劣等感があり、そのためにちゃんとした大人の「男性」/「女性」になれていないという問題を抱えているわけです。

さて、問題は、非常にしばしば「ヒステリー性格」の男女は惹かれ合ってしまい、実際に恋愛関係や結婚関係に入ってしまうというところにあります。

もともと「ちゃんとした大人の男性/女性になれていない」男女が、お互いに理想の男性像/女性像を抱いて恋愛し、結婚するのです。 始まりからして幻想にもとづく関係であり、空想恋愛であるので、遅かれ早かれ大幻滅の時期が来ます。 こうして、恋愛関係/夫婦関係/家族関係での葛藤、ストレス、傷つき感を背景に、「不安」や「うつ」、そしてストレスが身体に表れての「身体化症状」、「転換症状」「解離症状」が生じてくることになるのですが、話がすごく長くなりすぎるので、この続きは『パートIII』にて。

参考書:

(1) Crimlisk HL. et al Slater revisited : 6 year follow up study of patients with medically unexplained motor symptoms. BMJ, 1998; 316: 582-586.

(2) Wetzel RD, et al. Briquet's syndrome (hysteria) is both somatoform and a "psychoform" illness: a Minesota Multiphasic Personality Inventory study. Psychosomatic Medicine, 1994; 56: 564-569.

(3) Gabbard GO "Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice : The DSM-IV Edition" American Psychiatric Press

(4) Gabbard GO "Gabbard's Treatment of Psychiatric Disorders" American Psychiatric Publishing

(5) ユルク・ヴィリ 『夫婦関係の精神分析』法政大学出版局

消えた病名〜「ヒステリー」イントロダクション・パートIII

いわゆる(広義の)「ヒステリー性格」の話の続きです。

前回の『パートII』で、「狭義のヒステリー性格 hysterical personality」でも「演技性パーソナリティ(口愛ヒステリー) historionic personality」でも、ともに深層には男性性/女性性に対する劣等感、見劣り感、けなされてしまう不安などがあり、同時にその不安を回避するために抑圧・反動形成などの「防衛機制」によって「コンプレックス」が複雑なことになっている・・・という話でした。

なぜそんな性格が形成されてしまうのか? これは「生まれ(遺伝的要因)」のせいなのか、「育ち(生育環境要因)」のせいなのか?

こういった時の常套手段である「双子研究」などの方法も、そもそも「ヒステリー性格」という言葉が正確に定義しにくく、誰でもわかる外見上の特徴や行動上の特徴から「診断分類」できないものであることもあって、ほとんど行われていません。 (現在の操作的診断基準にあてはめると、「ヒステリー性格」の人は、「情緒不安定性パーソナリティ障害」、「依存性パーソナリティ障害」、「回避性(不安性)パーソナリティ障害」、「演技性パーソナリティ障害」、そして暫定診断である「受動攻撃性パーソナリティ障害」などに入ってくる人もいるでしょうし、そもそも表面上は社会適応も良く「障害」がつくほどの重大な性格的偏りがないと判断される人もいるでしょう。 しかし逆に上記のパーソナリティ障害の人が「ヒステリー性格」なのかというと全然そういうことは言えないのです。 つまり、「ヒステリー性格」という性格概念は現在の操作的診断基準とは全く別次元のものなのです。)

結局のところ、「ヒステリー」という概念が現在の疾患名から消えてしまってから、まともな科学的研究がほとんどすすんでいないこともあって、わからないことだらけなのです。

ただ、臨床的・経験的には「ヒステリー性格」が、それが顕在的な形をとろうが潜在的な形をとろうが、かなり家族性があることが多いことから、やはり幾分かの遺伝的・体質的要因をベースに、典型的には以下のようにして形成されるのだろうと仮説されています。

「ヒステリー性格」には、たいてい家族性があります。 つまり父親・母親にも自分自身の男性性/女性性に対する劣等感が(顕在的・潜在的に)あり、つまり深層では「ちゃんとした大人の男性/大人の女性」になりきれていない、「ちゃんとした父親/母親」になりきれていないところがあり、その反動で性格/対人関係が複雑でおかしなことになっていることが少なくないのです。

母親の場合、娘ができると、すぐに自分と同一視します。 しかし母親自身が自分の女性性に劣等感があるので、顕在的/潜在的に「自分のような劣った女性」になってしまうのではないかという不安に突き動かされ、その反動で理想の女性像を娘を通じて実現しようとします。 このため、娘が少しでも自分の理想とは違った動きをすると、母親はひどく不安になり、娘に対して過剰に厳しくなります。 こうした時に母親は自分自身の女性性への劣等感・自己嫌悪感を、そのまま娘に投影して嫌悪してしまうので、娘は自分の女性性を母親に嫌悪され、けなされ、攻撃されたと感じて、性的な自尊心がひどく傷つきます。

こうしたことが続くと、次第に娘は母親を怖がるようになり、父親に接近していきます。 幸か不幸か、この時点で顕在的・潜在的に妻に対して幻滅している父親は、娘に対して自分の抱いていた女性の理想像を投影します。 この時に、愛情に飢えて必死になっている娘は、自分の「女の子」としてのかわいらしさ(性的な魅力)を使うと、父親は自分のことをよりかわいがってくれ、注目してくれることに気づきます。

しかし、もともと自分自身の女性性にも、それを投影して娘の女性性にも不安がある母親は、娘のこうした「女の武器」を使う態度に不安と怒りを生じるようになります。 場合によっては「そうやって、お前はお父さんに色目を使って、いやらしい子だよ!」とけなしてしまうこともあります。

こうなってくると、娘は自分の女性としての性的自尊心がさらに傷つけられるだけでなく、自分の女性性が同性からの怒り(嫉妬)を買い、報復を受けてしまう恐怖感を感じるようになります。 いろんな面で母親にかなうわけのない小さな女の子である娘は、こうして自分の女性性に劣等感を抱き、すべての戦いを不戦敗として放棄するしかなくなるわけです。 娘のこうした構えは、家族以外の対人関係に一般化するようになり、同性との健康的な敵対・張り合い関係を極端に避ける傾向を生じがちですし、異性との関係も不自然なものになりがちです。

母親と息子の関係も問題が生じます。 息子ができた時点で夫との関係は顕在的に幻滅・破綻していることもありますし、表面的にはうまくいっていても潜在的な不満と不信感がくすぶっていることは少なくありません。 こうした夫婦関係での顕在的/潜在的な満たされなさを背景に、母親が息子を「私の王子様」のように理想化してしまうことがあります。 母親が抱いていた理想の男性像を息子に求めてしまうのです。 息子は母親から「異常な」期待と愛情を受けているわけですが、最初のうちは嬉しくて頑張ります。

しかし、父親は、母親が娘に対するのと同じように、息子を自分と同一視します。 父親は、たいていは家族の中では(反動形成として内弁慶的に)やや過剰に男らしく振る舞うものですが、潜在的には自分自身の男性性に劣等感があります。母娘関係がそうであったように、父親も息子に自分の男性性の劣等感の不安を投影し、息子が少しでも「男の子らしく」振る舞うことができないでいると、不安から、過剰に怒ったりけなしたりしてしまいます。 そうなると、息子は自分の「男の子」としての自尊心を傷つけられ、父親から逃げて、自分を理想化して庇護してくれる母親に頼ります。 そうすると、父親は息子のこうした「女々しい」態度がなおさら不安で不愉快になってきます。 息子ができてから妻の関心が息子にばかり向いているという不満を父親が持ってしまっている場合はなおさらです。 こうした、なかば嫉妬に近い怒りも一緒くたにして、父親が息子に怒ったり、叱ったり、けなしたりするようになると、息子はますます父親を怖がるようになり、自分自身の男性性に劣等感を持つようになり、健康的な敵対関係・張り合い関係を持つことができなくなります。 こうなってくると、女の子の場合と同様に、男の子の場合も、家族以外の対人関係においても同性に対して健康的な敵対・張り合い関係を持つことを避けるようになり、異性との関係も不自然なものになりがちです。

女の子でも、男の子でも、同性の親との敵対関係を恐れ、異性の親に愛情を求め、そのことでさらに同性の親からの報復的な攻撃を恐れ、自分の女性性/男性性についての性的自尊心に強い劣等感を生じる・・・というこのパターンは、古くから「エディプス葛藤 oedipal conflict」と呼ばれていました。

女の子でも、男の子でも、この「エディプス葛藤」を抱えたまま大きくなると、特に同性・同年代との健康的・適応的な競争関係・対立関係を恐怖症的に不安がり、回避し、不安をまぎらわすために異性との理想化された、幻想的な関係に逃避するということをしがちになります。

また女の子でも、男の子でも、同性の親に対して(顕在的/潜在的に)「ああはなりたくない」「あんな女/男にはなりたくない」「あんな母親/父親にはなりたくない」と思ってしまうことも特徴的です。

女の子は成長してからも、健康的・適応的な敵対関係・対立関係・競争関係が苦手で、相手に過剰に合わせることで対立を避けようとすることが多くなります。 それでも、心の底では相手に対する不満と敵意が残ってしまうので、それが微妙に漏れ出てしまい、典型的には学校や会社で先輩や「お局様」との関係で衝突を起こしたりしますし、「生意気な後輩」に対してすべき指導がうまくできなかったりします。

男性でも、健康的な敵対関係がうまくできないことから、特に競争や対立を避けて通れない男性の社会の中でしばしば不適応反応を起こしてしまいます。 典型的には、ごり押しの強い上司のもとで、自分よりも優秀な部下の前で、不安から会社にいけなくなってしまったり、身体症状を生じたりします。 こうして戦う場面を避けてしまうのです。 責任やプレッシャーの伴う「男なら逃げてはいけない」という場面でこそ、逃げてしまうことが少なくありません。

こうして、女性でも、男性でも、普通の競争社会の中で不適応を起こしやすくはあるのですが、典型的には、「ヒステリー性格」の男女2人が出会うのは、女性が多くの困難を抱えて心が折れそうになっている時です。

「ヒステリー性格」の女性が家族との葛藤や会社での人間関係のうまくいかなさで不適応を起こし、心が折れそうになっているときに、「ヒステリー性格」の男性が登場します。 男性は、表面上は、特に最初の頃は、(深層にある劣等感からくる反動形成ではあるのですが)男性的で頼りになる、強くて優しい存在のように見えます。 女性はこの不幸だった人生からやっと自分を救い出してくれる王子様に出会えた気がします。 女性はすぐさま、うまくいっていない現実から目をそらし、この理想的な関係に逃避しようとします。 男性は、目の前のか弱い女性の困難を理解し救ってあげることができるのは自分しかないのだという気がしてきます。 自分の男性性にずっと劣等感を持ち続けてきた男性が、そのような「理想的な男性像」でいられる相手との関係に逃避してしまうのです。

典型的には、こうして「空想恋愛・幻想恋愛」が始まるのです。 普通の健康的な恋愛関係との違いは、これが基本的に(女性側にとっても、男性側にとっても)現実逃避の手段として機能してしまっているというところにあります。

しかし、しょせんは現実逃避のための幻想です。 幻想はいつかは覚めてしまい、後には幻滅が襲ってきます。

典型的には、次第に男性の方が表面的な「男らしさ」を維持できなくなっていきます。 大事な「ここぞ」という場面で男らしく振る舞えません。 男性は次第に母親に甘える子どものように女性に頼るようになっていきます。 これをまさに文字通りに「甘える」ように頼ってくる男性もいれば、「俺様」のように横暴に振る舞い結果的に甘えたことを繰り返す男性もいます。 しかし、いずれにしろ女性からすると、当初夢に描いていたような理想的な男女関係ではなくなってくるのです。 すると、女性は男性の頼りなさ、優しくなさ、男らしくなさ、女々しさ、小姑みたいな細かさ、逃げてばかりいる態度、等々が許せなくなってきて、それを顕在的/潜在的にけなすようになります。 もともと自分自身の男性性に強い劣等感がある男性ですから、女性からこうして否定されてしまうことに非常に敏感です。 傷つき落ち込む男性も、怒って暴力的になる男性もいますが、いずれにしろ夫婦関係はさらに悪化していきます。 当初、お互いを理想化していた「男性像」/「女性像」は、いまや完全に崩れ去り、お互いを性的な対象としては見られなくなります。 それどころか、異性として軽蔑の対象でしかならなくなります。 典型的には、だいたいこの時点くらいから、男性は「妻限定インポテンス」になり、いわゆるセックスレスが始まります。 すると女性は男性の「不能」をさらになじるようになり、男性は妻以外の女性との関係に再び「幻想」を見いだしてそれに逃避するようになり、夫婦間葛藤はますます泥沼化していきます。

これが典型的な「ヒステリー夫婦」の葛藤です。

おわかりでしょうが、お互いに最も劣等感を感じやすい部分を傷つけ合ってしまうのです。 すごいストレスになります。 こうしたストレスが慢性的に続く中で、相変わらず社会の中でも人間関係のうまくいかなさを背景とする不適応が続きます。 こうした慢性のストレスを背景に、「うつ」や「不安」、そして身体化症状がずっと続く事になってしまうわけです。

長いストーリーでした。 しかし狭義の「ヒステリー」症状を生じてしまう人すべてにこのような背景があるかというと別ですが、少なからぬ「ヒステリー」にはこれだけ複雑な背景があることが、臨床的には考えられています。

そんな「ヒステリー」についての、科学的無駄知識話を、この後で続けていこうと思っています。

参考書:

(1) Gabbard GO "Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice : The DSM-IV Edition" American Psychiatric Press

(2) Gabbard GO "Gabbard's Treatment of Psychiatric Disorders" American Psychiatric Publishing

(3) ユルク・ヴィリ 『夫婦関係の精神分析』法政大学出版局

催眠によるトランス状態と脳

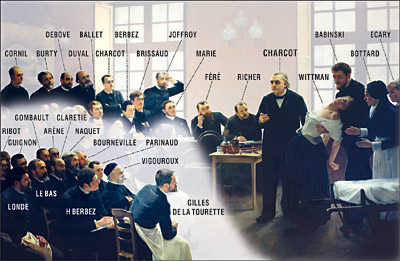

医学的に説明のつかない麻痺などの身体症状が起こってしまう「ヒステリー hysteria」には、何らかの心理的なメカニズムがあるのではないかということに、おそらく最初に気づいたのは、フランスの神経内科医シャルコー Charcotでした。

シャルコーは、「ヒステリー」の患者に対して催眠暗示を行うと、一時的に症状を無くしたり、引き起こしたりすることができることを発見し、このことから「ヒステリー」の人は神経が本当に麻痺しているのではなく、もっと心理的なものによって機能的に引き起こされているのだろうと考えたわけです。

しかし「催眠術 hypnosis」というと、どうもうさんくささがともなってしまいます。 催眠術が、しばしば「ショー」として行われてしまうこともあって、なおさら怪しい感じです。 あれは本当に「トランス状態」になっているのでしょうか? あるいは「演技性パーソナリティ」の人が、その気になって、それっぽく演技してしまっているだけではないのでしょうか?

催眠暗示によるトランス状態の中で何かを体験するときに、そのときに脳では何が起こっているのか? 本当に「ただそのふりをしているだけ」ではない、何かが起こっているのか?

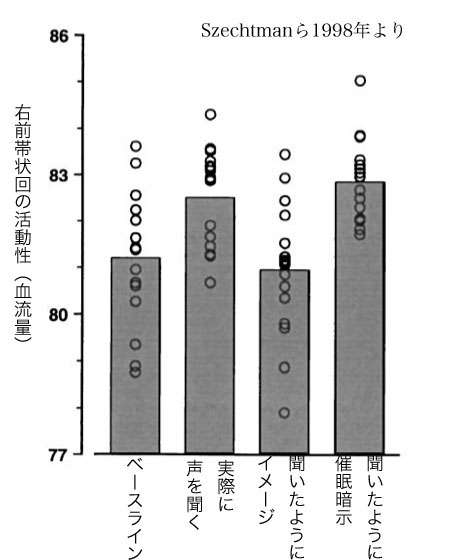

そう思って(?)Szechtman先生たちは、催眠暗示によって「ありもしない声」を聞かせたときに脳がどのように活動をしているのか? それが催眠暗示によらずイメージしてみるだけの場合とどう違うのか? を脳の活動性をPETスキャンという画像診断装置を使って調べてみました。

すると、大脳皮質の右前帯状回 right anterior cingulateの活動性にはっきりとした違いが出ていることがわかりました。ベースライン(何の声も聞かないし、イメージしてみることもしない状態)に比較して、声が聞こえるとイメージするだけではほとんど変化がないのに対して、催眠暗示によって声が聞こえているかのように誘導すると、現実に声が聞こえているときと同じような活動性を示したのです。

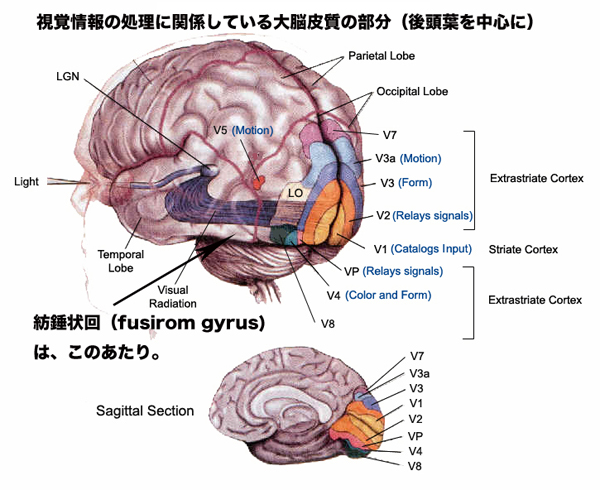

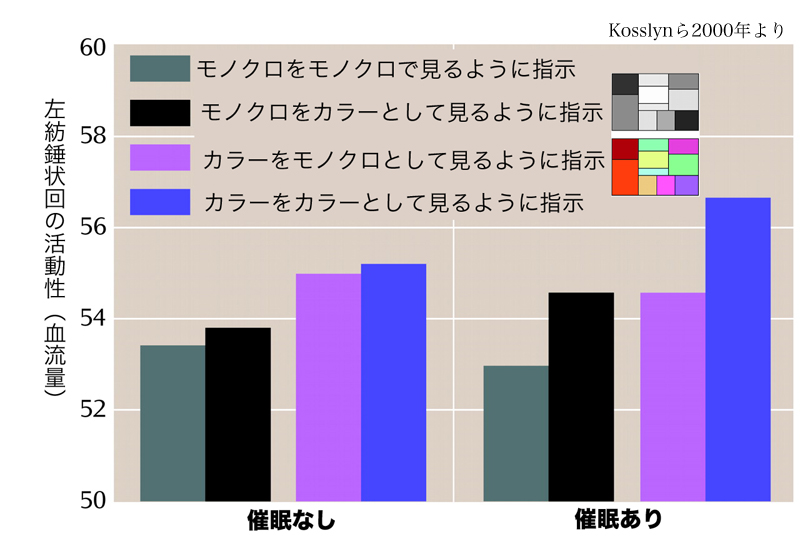

似たような研究をKosslyn先生たちも脳内の視覚情報処理のメカニズムがどう影響されているかによって行いました。 視覚情報は、私たちの脳の中で実はかなり複雑な処理のしかたをされています。 どこにどんな物があり、それは何であって、どのような動きをしていて、どのような色をしているか・・・といったことは脳の中でも視覚情報を処理するのに特化した部分で、さらに細かく分業されているのです。 そして紡錘状回 fusiform gyrusという部分が「どんなものがどんな色をしているか」という情報処理に重要な役割を果たしていることは知られていました。

では、催眠暗示によって「色盲」になった場合と、逆に白黒の模様に色がついているかのように暗示した場合とで、この紡錘状回の活動性はどうなるでしょうか?

Kosslyn先生たちは、カラーの模様を見せながら、それをそのままに(カラーとして)見るように指示した場合と、モノクロであるかのように見るように指示した場合、そしてモノクロの模様を見せながら、それをそのままに(モノクロとして)見るように指示した場合と、カラーであるかのように見るように指示した場合とを、指示の仕方も「ただの指示」と「催眠暗示による指示」とで脳の活動性がどう違うかを比較してみました。

もともと、それまでの研究で、白黒の写真でも、想像力を働かせてカラーであるかのように頑張って見ようとすると、右の紡錘状回の活動性は上がることがわかっていました。 しかし、左の紡錘状回はそうはいかなかったのです。

ところが、催眠暗示を使うと、左の紡錘状回の活動性まで上がり、あたかもカラーのものを見ているかのような反応をするのでした。

さらに、催眠暗示を使って痛みを感じにくくすると、単純にリラックスしているからというだけではない、脳の活動性の変化を生じて、確かに痛みも苦痛も感じにくくなる、ということも示されています。(参考書(3))

こうしてみると、「ヒステリー症状」とメカニズム的にはかなりだぶっていると思われている「催眠暗示によるトランス状態」は、そんな気になっている、そんなふりをしているだけ、ではなさそうなのです。 「そんな気になっているだけ」「ふりをしているだけ」とは明らかに違う、もっと根本的な脳の機能上の変化をともなっているわけです。

そして、その類推として、同じことは「ヒステリー症状」にも言えるのだろう・・・となるわけですが、この続きはまた今度。

参考書:

(1) Szechtman H, et al. Where the imaginal appears real : a positron emission tomography study of auditory hallucinations. Proc Natl Acad Sci USA, 1998; 95: 1956-1960.

(2) Kosslyn SM, et al. Hypnotic visual illusion alters color processing in the brain. Am J Psychiatry, 2000; 157: 1279-1284.

(3) Faymonville ME, et al. Neural mechanisms of antinociceptive effects of hypnosis. Anesthesiology, 2000; 92: 1257-1267.

意図しているわけでもなく、心が/脳がつくりだす症状 パートI

医学的に説明のつかない(主には神経内科的な症状を中心にした)症状を訴える「狭義のヒステリー(転換性障害、身体化障害)」は、その定義上、身体的には(神経的には)問題がないのだけれども、無意識的な心の葛藤が症状をつくりだしている、ということになっています。

ここで、症状をつくりだしている「心の葛藤」はたいてい無意識的です。 つまり、少なくとも最初のうちは、患者さんは「このことに悩んでいて、このことが不安で、だからこんな症状が出てきてしまった」と気づいていません。 また、意識的にわざとやっている(仮病)でもないのです。

でも、本当にそんなことってあるのでしょうか? 心の葛藤が原因で身体に症状を生じてしまうとは言われても、にわかには信じがたいものです。 それに「狭義のヒステリー」で生じる身体の症状は、本人からすると全く気づいていないのですが、はたからみていると「あ、きっとこのことが嫌で症状が出ているのだな」と気づかれてしまうような、あからさまな誘因があることもあって、下手をすると「わざとやっている」「仮病だ」と思われがちです。

しかし、いわゆる「狭義のヒステリー」は、「わざとやっている仮病」とは違い、私たちの脳の働きのかなり基本的な部分、おそらくは意識に上らないような動物的な部分の働き方の異常によって引き起こされているらしい、ということが比較的最近の脳機能画像的検査の結果から示唆されているようになってきたのです

例えば、Stone先生たちは4人の「ヒステリー性の麻痺」のある人と、健常者が麻痺しているまね(仮病)をしているだけの場合とで、麻痺している足を動かすように指示を与えて、その間の脳の動きをfMRIという脳機能画像診断装置を使って見てみました。 すると、脳の働き的に「ヒステリー性の麻痺」と「仮病」とでは脳の働き方がだいぶ違っていました。

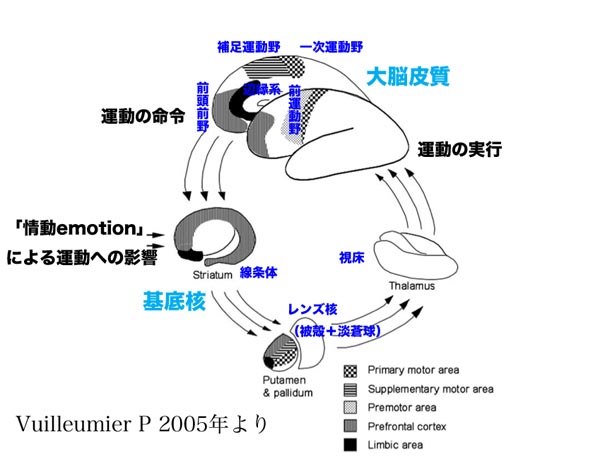

またVuilleumier先生たちは「ヒステリー性の麻痺」を生じている患者7人を集めて、麻痺を生じているその時と、数ヶ月後に麻痺が治った時点での脳の活動性を(麻痺している足に振動刺激を加えながら)SPECTという脳機能画像診断装置によって見てみました。 すると、「ヒステリー性の麻痺」が生じている時は、確かに、大脳基底核や視床といった意識的な運動をコントロールする部分の働きが悪くなっていたのです。 さらにこうした異常は「ヒステリー性の麻痺」が治ると正常に戻っていました。

さらに、「ヒステリー性の麻痺」を生じる人というのは、本当にその背後に心の葛藤があったり、傷つきやすい心が動いているのか? それが運動に影響を与えているのか? ということを調べるために、Voon先生は、ヒステリーの患者と健常者に他人の「不安そうな顔」「幸せそうな顔」という情緒的な刺激を与えたときの脳の働きの違いを見てみました。 すると、予測通り、ヒステリーの人は、健常者に比べて「不安の中枢(情動の中枢)」である扁桃核の活動性が高かったですし、さらに運動を準備する脳の部分と扁桃核の機能的なつながりがより強いことも示されたのです。

これは一体何を意味するのか?

もともと、私たちの行動・運動は、その時の感情・情動の影響を受けます。 考えてみると当たり前です。 誰でも、冷静・平常な時と、つまらなくて退屈しているとき、嬉しくて高揚しているとき、不安に怯えているとき、イライラしているとき、怒っているとき・・・それぞれの感情・情動によって行動パターンが違うことに気づいているでしょう。

私たち以外の、もっと「下等」な動物たちでも同じことです。 動物たちは、もっとわかりやすく、天敵に出会って不安に怯えれば身体が動かず固まったり、「逃げるか戦うか」反応を起こしたりします。 (『先祖代々の「恐怖症」 パートII』参照。) あるいは、四肢の一部を怪我すると、そこをかばうように「麻痺」を生じます。 私たち人間よりもずいぶん「下等」な動物たちが行うこうした行動パターンは、動物たちが考えて意識的に行っているものではありません。 ほとんど自動的に、非意識的に、プログラムが作動しているだけなのです。 (そして、こうした遺伝子的にプログラミングされている決まりきった行動パターンは、脳の中でも古い構造である基底核にその中枢があることを、以前にも議論しました。)

このように、特定の感情・情動によって特定の行動パターンが作動するように、動物たちの脳はプログラミングされているわけです。 こうして生存競争を生き抜いてきた遺伝子を私たちも受け継いでいるのであり、その遺伝子がプログラミングする行動パターンは、おおむね、生存競争を生き抜く上で理にかなったものだったのだ・・・ということを以前にも議論しました。

いわゆる「狭義のヒステリー」についても、動物たちと同じような、「不安」や「痛み」のもとで自動的に働く行動パターンのプログラムが作動しているのではないか・・・とも考えられています。

特定の感情・情動下での動物の行動パターンを支配している脳の回路が、人間にも残っているのでしょう。

なので、「狭義のヒステリー」症状である、転換症状、つまり本当は身体的にはどこも悪くないのに、動かなくなったり感覚が麻痺したりするのは、動物が「不安」や「痛み」に対する反応として自動的に作動するプログラミングによって身体が動かなく固まったり四肢が麻痺したりするのと同じように、本人がわざとやっているのでも意志の力でどうにかできるものでもないのでしょう。

(もっとも、ほとんどすべての「不安障害」における「回避行動」と同様に、当初は自動的・無意識的であったヒステリー症状も、それによって何か嫌なことを避けられる、楽をすることができる、何かを得ることができる、ということを知ってしまうと、それに病的に依存することになりかねない側面もあります。 これを「二次利得 secondary gain」というのですが、その話題はまた別に・・・)

参考書:

(1) Vuilleumier P. Hysterical conversion and brain function. Progerss in Brain Research, 2005; 150: 309-329.

(2) Ballmaier M & Schmidt R. Conversion disorder revisited. Functional Neurology, 2005; 20: 105-113.

(3) Voon V, et al. Emotional stimuli and motor conversion disorder. Brain, 2010; 133: 1526-1536.

(4) Vulleumier P, et al. Functional neuroanatomical correlates of hysterical sensorimotor loss. Brain, 2001; 124: 1077-1090.

(5) Stone J, et al. fMRI in patients with motor conversion symptoms and controls with simulaed weakness. Psychosomatic Medicine, 2007; 69: 961-969.

意図しているわけでもなく、心が/脳がつくりだす症状 パートII

狭義の「ヒステリー症状」には、感覚・運動の麻痺という症状だけでなく、「痛み」も極めて頻繁にあります。 多いのは、頭痛、腹痛、「子宮の痛み」、筋肉や身体全体の痛み、などですが、どんな身体部位の痛みもありえます。 現在の精神科の診断分類では「身体化障害 somatization disorder」とか「疼痛性障害 pain disorder」とか呼ばれますが、他の「ヒステリー症状」(転換性障害、解離性障害、不安/抑うつヒステリー)と合併していることが少なくありません。

また「痛み」というのは「麻痺」と違って客観的な評価が難しく「医学的に説明がつかない」と判断しにくいこともあって、精神科以外の診療科で、例えば整形外科・リウマチ科で「線維筋痛症 fibromyalgia」と呼ばれていたり、脳外科で「髄液漏出症」とか「脳過敏症」と呼ばれていたり、消化器内科で「過敏性腸症候群」とか「機能性胃腸障害」とか呼ばれていたり、婦人科や耳鼻科にかかっていたりすることもあるかもしれません。

とにかく「痛み」が困るのは、これが完全に主観的な体験であって、客観的な評価がほとんど全くできないことです。 「痛み」がどれだけ本当に痛いかは、その人自身にしかわからないのです。

さらに、「痛み」は、もともと心理的な状態の影響を受けます。 何かに一所懸命になっているときは痛みを感じないという経験をしたことがある人は多いでしょう。 逆に、痛みにとらわれると余計に痛くなります。 心理的なストレスがかかると、痛みを余計に痛く感じる傾向もあります。

さて、狭義の「ヒステリー症状」に「痛み」もあるということは、何かしら心理的な要因で、身体的には何も問題がないにもかかわらず、身体に痛みを生じてしまう、ということを意味します。 そう意図しているわけではないのに、心が、脳が、「痛み」という症状をつくりだしてしまうわけです。

でも、本当にそんなことってあるのでしょうか?

そもそも「痛み」とは何か?

通常は、身体を怪我したとか、病気を起こしているとか、身体に実際の何かの問題があって「痛み」を生じます。

「痛み」の信号は、末梢神経を通じて、脊髄に入り、そこから脳に上がっていくわけですが、ここで二手に分かれます。 1つは痛みという事実(感覚的成分 sensory component)を分析する経路で、脊髄から上がってきた信号は、視床 thalamus、そして大脳皮質の感覚野で処理されます。 もう1つは痛みに伴う感情的な側面(情動的成分 emotional component)を扱う経路で、脊髄から上がってきた信号は、網様体 reticular formationを経て、辺縁系の前帯状回 anterior cingulate cortex ACCに行きます。

問題は、この「痛み」の感情的な側面を扱う経路が、非常に簡単に心理的な影響を受けてしまうということにあります。

例えば、Raij先生たちは、被験者の健康な男女14人に、レーザー光線を使って本当に身体的な痛みを与えた場合と、催眠術を使って(現実には身体的な痛みの原因などないのに)痛みを与えた場合とで、脳の活動性の変化をfMRIという脳機能画像検査を使って見てみました。

すると、大脳皮質の感覚野は、現実に身体的な痛みの原因が生じているレーザー光線を使って痛みを与えた時の方がよりしっかりと活動しているものの、催眠術でも幾分かは活動してしまっていました。 前帯状回 ACCにいたってはレーザー光線で本当の身体の痛みを与えた場合と、催眠術で心理的に痛みを誘発した場合とで、ほとんどかわらないような活動性を示していました。

同様に、他人が痛い思いをしている写真やビデオを見ると、(これは以前にお話ししたミラー・ニューロンの活動による「共感性」のためでしょうが)前帯状回 ACCが活動することも知られています。 自分自身の身体には何ら問題がないにもかかわらずです。

つまり、実験的な方法ではありますが、身体は何の問題もないのに、そして本人が意図してそうしているのでもないのに、心が(脳が)「痛み」をつくりだしてしまうことはありえるのです。 「痛み」をつくりだす脳の回路のうち、感情的な側面を扱う前帯状回の経路は特に「心」の影響を受けてしまうのです。

「痛み」にはひどく個人差があります。 痛みを過剰に痛いと感じる人も、それほど感じない人もいます。

こうした「痛み」の感じやすさの違いは、脳の活動性の違いとなって表れているでしょうか?

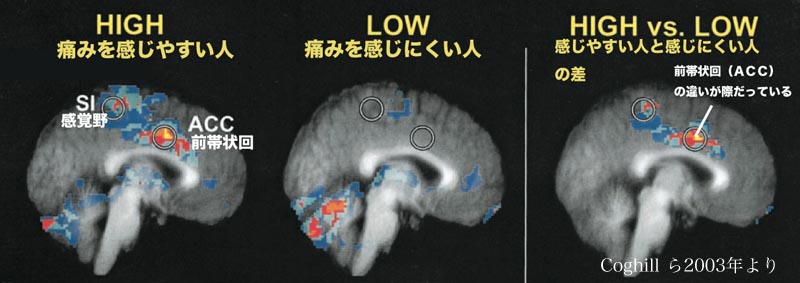

そう思ってCoghill先生たちは、健常者17人を被験者にして、痛みを与えながら脳の活動性をfMRIを使って見てみました。

その結果、痛みを感じにくい人に比較して、過剰に痛みを感じやすい人は、前帯状回 ACCがより強く活動していることが見事に示されたのです。

このCoghill先生たちの実験では、身体が受け取る「実際の痛み」を反映するであろう視床の活動性は「痛みを感じやすい人」も「痛みを感じにくい人」も違いがありませんでした。 ということは、「痛み」の感じやすさに個人差があるといわれるのは、「痛み」の2経路のうち、「痛み」の事実を分析する経路ではなく、「痛み」の感情的な側面を扱う経路、より心理的な影響を受けやすい回路の違いなのだと見ることができます。

では、どういう人が「痛みを過剰に感じやすい」ことになってしまうのでしょうか? 幾つか要因があるでしょうが、Gracely先生たちは「痛みを破局的にとらえてしまうこと pain catastrophizing」という傾向に注目して見ました。 これはどういうことかというと、「痛み」という事実を感じた時に、それをとても怖いこと、恐ろしいこと、耐えきれないこと、と破局的にとらえてしまう認知的な傾向のことです。 そういう認知的な傾向の強い人の方が、結果として痛みに対してより弱くなってしまう、痛みをより痛いと感じてしまうのではないか、と見られるのです。

実際、Gracely先生たちは「線維筋痛症」の患者さん達を被験者にして、「痛みを破局的にとらえてしまう人」と「そうでもない人」にわけて、痛みを与えながら脳の活動性をfMRIで見てみました。 すると、やはり、「痛みを破局的にとらえてしまう人」の方が、脳の中での「痛み回路」がより広範囲に活動性を高めていましたし、特に前帯状回の活動性の高さが際だっていました。 (さらに、こうした人たちは、レンズ核やその他の運動を司る脳の部分も活動性を増しており、つまり「痛み」をより強く感じるだけでなく「痛み行動」をより激しく訴える傾向があることをも示唆していました。)

身体化障害における「心因性の痛み」も、上記で議論してきたことと同じことが起こっていると考えられます。 ひどい頭痛がしても、腹痛がしても、筋肉が痛くても、子宮が痛くても、痛みが感じられているその身体部位の医学的問題はないのです。 しかし脳の中の「痛み回路」(特に前帯状回を中心とした「痛み」の感情面を処理する回路)は、確かに活動しており、その意味でこの「痛み」はその人にとって確かに現実のものといえるのでしょう。

参考書:

(1) Coghill RC, et al. Neural correlates of interindividual differences in the subjective experience of pain. PNAS, 2003; 100: 8538-8542.

(2) Fulbright RK et al. Functional MR imaging of regional brain activation associated with the affective experience of pain. AJR, 2001; 177: 1205-1210.

(3) Raij TT, et al. Brain correlates of subjective reality of physically and psychologically induced pain. PNAS, 2005; 102: 2147-2151.

(4) Gracely RH, et. al. Pain catastrophizing and neural responses to pain among persons with fibromyalia. Brain, 2004; 127: 835-843.

意図しているわけでもなく、心が/脳がつくりだす症状 パートIII

精神科の領域では「ヒステリー hysteria」あるいは「身体表現性障害 somatoform disorder」の1つに入ってくる同じ疾患が、内科や整形外科、耳鼻科、婦人科、脳外科、など他の科にいくとまた別の病名で呼ばれていたりすることがあります。

その中でも特に有名なのが「線維筋痛症 fibromyalgia」、「慢性疲労症候群 chronic fatigue syndrome」、「機能性胃腸障害」、「多発化学物質過敏症 multiple chemical sensitivity」などでしょう。 (最近の日本国内では、「脳脊髄液減少症」だとか「脳過敏症候群」といった、海外ではほとんど相手にされていない(?)病名もこれに含まれてくるでしょう。)

これらは身体的な症状が生じているものの、身体医学的に明らかな病変を見つけることができず、「医学的に説明のつかない病気 medically unexplained illness」ということになります。

(過去には、例えば「慢性疲労症候群」ではEBウイルスの感染が「原因」なのではないか?等の仮説が出されたことがありましたが、その後の追試験で否定的な結果となっており、こうしていくつもの「身体的な原因」が提唱されては否定され、結局、いまだに「医学的に説明のつかない病気」ということになっています。)

こうした「医学的に説明のつかない病気」は、精神科に来るとだいたい「ヒステリー」とか「身体表現性障害」という「病名」になるわけです。 それはつまりは、これらの「病気」は本当の意味で身体が悪いのではなく、背後にある心理的な問題が身体的な症状として表現されてしまっているだけなのであって、脳が/心がつくりだしている症状なのだ、と見ていることを意味します。

しかし、本当にそうなのでしょうか?

本当に内科や整形外科などで「慢性疲労症候群」とか「線維筋痛症」とか、その他のいろいろな「病名」で呼ばれている人たちは、実は心の問題(脳の機能の問題)である「ヒステリー」とか「身体表現性障害」だと言えるのでしょうか?

内科(リウマチ科)や整形外科に通院していることが多い、身体の筋肉や関節やスジのあちこちの痛みを慢性的に訴える「線維筋痛症 fibromyalgia」の人は、同じ内科(リウマチ科)や整形外科に通う同じくらいの身体的不自由さがある他の疾患の人たちに比べて、どうも精神的な弱さや不安定さが目立つことは以前から気づかれていました。

実際、Walker先生たちが「医学的に説明のつかない身体症状」である「線維筋痛症」の女性たち30名以上を集めて、同じように慢性の痛みや不自由さがありながら身体病変がはっきりしており医学的に説明のつく身体症状である「リウマチ性関節炎」の女性たち30名以上と、その心理的な側面を比較してみると、そこには明らかな差がありました。

つまり「うつ」や「不安」といった精神的な問題の合併率は「リウマチ性関節炎」では49%であったのに対して、「線維筋痛症」では90%もあり、オッズ比にして8.5もありました。

何らかの精神科的な病名は「線維筋痛症」の人では平均すると3.6個の精神科病名がつきましたが、「リウマチ性関節炎」では0.8個でしかありませんでした。

さらに、睡眠障害の合併率も、人生に対する対処法のまずさも、「線維筋痛症」の女性は、「リウマチ性関節炎」の女性に比較して圧倒的に悪かったのです。

一部の患者さんや専門科は「線維筋痛症」の人は慢性的に痛みと闘っているから、そりゃあ「うつ」や「不安」やその他の精神的な不具合が生じてくるのだ、対人関係も悪くなってしまうのだ、と考えています。 しかし、同じくらい身体的な辛さがあるであろう「リウマチ性関節炎」の人と比較しても、この差なのです。 慢性的な身体の不具合だけがその原因ではないだろう、と思えてきます。

同じようなことは「慢性疲労症候群 CFS」の人や、「多発化学物質過敏症 multiple chemical sensitivity」の人にも言えます。 精神的な問題を合併していることが、偶然や身体的な不具合によるものだけでは説明できないほどに、多すぎるのです。

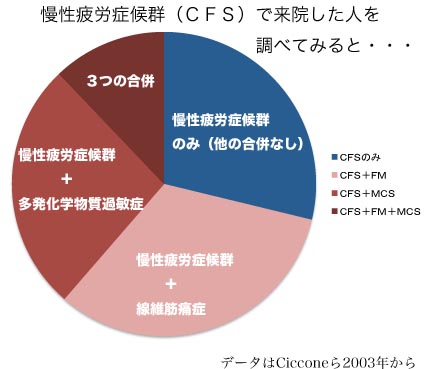

さらに、これらの「医学的に説明のつかない身体症状」はしばしば同じ人に併発します。 「慢性疲労症候群 CFS」の人に「線維筋痛症 FM」や「多発化学物質過敏症 MCS」が合併してしまうことは、全然珍しくないのです。

実際、Ciccone先生たちが「慢性疲労症候群」の女性たち160名以上を集めて調べてみたところ、「慢性疲労症候群」だけの人は38%しかおらず、残りは、43%の人が「線維筋痛症」が合併しており、35%の人が「多発化学物質過敏症」が合併しており、16%は3つが合併していました。

ということは、そもそもこれらの疾患があたかも別々の疾患であるように概念化するのは間違っているのではないか? やはりひっくるめて「身体表現性障害」と呼んだ方が良いのではないか? つまり、身体的な苦痛に過敏に反応し、過剰に訴えてしまう一群の人たち(多くは女性であることがわかっています)がいて、ある人は整形外科的な訴え、ある人は婦人科的な訴え、ある人は消化器内科的な訴え、ある人はもっと全般的な「具合の悪さ」や「疲れ」として訴え・・・しているのであって、本質的には同じ疾患なのではないか?

(ここで、痛みや麻痺を訴えている身体の部分そのものには、なんら医学的な問題はなく、その意味では「実体がない」と言えるのですが、しかし脳の中には痛みや麻痺の「実体」がある、ということはパートI、パートIIで議論したところです。)

では、「医学的に説明のつかない身体症状」を慢性的に訴える一群の人たちは、昔の言葉でいうところの「ヒステリー」と本当に一致するのでしょうか?

Liskow先生とWetzel先生たちのグループは、幾つもの「医学的に説明のつかない身体症状」を訴える人たち(Briquet症候群≒ヒステリー≒身体表現性障害)を集めて、その性格傾向を調べるための心理検査である「MMPI」を行ってみました。

すると、MMPIの示唆する性格傾向は「ヒステリー性格」の人のそれとほとんどかわらない結果でした。 唯一、心理的な問題を身体化しやすいという傾向の強さだけが「ヒステリー性格」の人との違いでした。 つまり、身体表現性障害の人たちというのは、「ヒステリー性格」の人の中でも特に身体化しやすい一群の人たちだ、ということになります。

「身体表現性障害」の人は「ヒステリー性格」の人と同様に、性格的な病理の表れとして対人関係に問題があり、どこか孤独で孤立しがちであり、周囲に対して何らかの不満や怒りを抱えているものの、それを直接的・適応的に表現することが苦手であり、むしろ「受動攻撃性」と表現される「ふてくされ」に近い形で表現しがちであることも示唆していました。

さらに、MMPIの結果が示唆しているもう1つの事実は、「身体表現性障害」の人というのは、身体的なものであれ、精神的なものであれ、苦痛をやや誇張して、一貫性無く訴える傾向があり、そのために周囲の人には「大げさだ」という不快感を引き起こしがちになってしまう、ということでした。

つまり、昔の言葉でいうところの「ヒステリー」、今の言葉でいうところの「身体表現性障害」の人は、心理的な問題(葛藤)を、身体の不具合という身体的な症状でも、「うつ」や「不安」といった精神的な症状でも、心の中で(脳の中で)拡大/誇張して破局的なつらさにしてしまうというメカニズムで共通しているのだろう・・・・と言えそうなのです。

ところで、内科(リウマチ科)や整形外科、婦人科、耳鼻科などに、別の病名をつけられて通っている「身体表現性障害」≒「ヒステリー」の人たちを、精神科医は「それは本当はうちの患者だから」とあまり宣伝しません。 なぜでしょう?

これは、おそらく「身体表現性障害」≒「ヒステリー」という疾患が、精神科の疾患の中でもかなり治療が難しい、やっかいな一群だからなのでしょう。 要するに、身もふたもない言い方をすると、多くの精神科医は、わざわざ好んで引き受けたくないのです。

そんな治療に関する話を、この後で続けようと思います。

参考書:

(1) Wetzel RD, et al. Briquet's syndrome (hysteria) is both somatoform and a "psychoform" illness : a Minnesota Multiphasic Personality Inventory Study. Psychosomatic Medicine, 1994; 56: 564-569.

(2) Liskow BI, et al. Briquet's syndrome, hysterical personality, and the MMPI. Am J Psychiatry, 1977; 134: 1137-1139.

(3) Ciccone DS, et al. Comorbid illness in women with chronic fatigue syndrome : a test of the single syndrome hypothesis. Psychosomatic Meidicine, 2003; 65: 268-275.

(4) Henningsen P, et al. Medically unexplained physical symptoms, anxiety, and depression : a meta-analytic review. Psychosomatic Medicine, 2003; 65: 528-533.

(5) Walker EA, et al. Psychosocial factors in fibromyalgia compared with rheumatoid arthritis : I. Psychiatric diagnosis and functional disability. Psychosomatic Medicine, 1997; 59: 565-571.

意図しているわけでもなく、心が/脳がつくりだす症状 パートIV

精神科の病名では「身体表現性障害 somatoform disorder」と呼ばれる、心が/脳がつくりだしている身体の症状を示す患者さんのほとんどは、まずは内科、整形外科、脳外科、耳鼻科、婦人科など精神科以外の医療機関を受診します。

典型的には、身体医学的には実体のある「病気」を見つけることができずに、いわば「不必要な」検査や治療を繰り返すことになります。 そのうえ、なかなか治りません。 そのため医者も患者もともにすごく不満と無力感を感じることになります。

こうした患者さんがあまり精神科を受診しない理由はいくつかあるでしょう。

1つは、患者さん自身が単純にこれが心の問題の表れだとは思っていないということ。 心が/脳がつくりだしている症状だと言われても、そのプロセスは完全に無意識的であって、最初は全然ぴんとこないものです。 むしろ、内科の先生とかがへたに「心の問題ですよ」「気の持ちようですよ」「ヒステリーという、あなた自身がつくりだしている病気です」などと言おうものなら、患者さんたちは苦痛をわかってくれない、馬鹿にされた、責められた、と感じてますます不満を強めてしまうことがほとんどです。

もう1つは、治療提供側である精神科医が、わざわざすすんで宣伝してまで引き受けたがらないということがあります。 理由は簡単で、治療が難しいのです。 「うつ病」や「パニック障害」のように、とりあえず薬を飲んで簡単な心理教育と指示を与えておけば、あとは比較的簡単に治ってしまうようにはいかないのです。 抗うつ薬の効果はある程度は示されているものの、ほとんど薬は効かないですし、長期的な効果は不明です。 5分〜15分の通常の精神科外来の診療でどうにかなるほど簡単な問題ではないのです。

とはいえ、現在は「身体表現性障害」と呼ばれる疾患は、過去には「ヒステリー」と呼ばれていたものとほぼ一致しますし、これは「精神分析」が最初の頃に治療対象としていたものでした。

その後、「精神分析 psychoanalysis」(週4日〜5日、1回50分を使うやたらと濃厚な治療であり、現在は費用対効果が悪すぎるために、ほとんど実際上は行われることはありません)の流れは「精神分析的精神療法 psychoanalytic psychotherapy」=「精神力動的精神療法 psychodynamic psychotherapy」(週1回〜2回、1回50分を使うもの)に引き継がれ、治療対象は「ヒステリー性格」や「B群、C群パーソナリティ障害」などの性格の問題や対人関係の問題になってきました。

ということは、週1回〜2回、1回50分を使う「精神分析的精神療法」=「精神力動的精神療法」は、「ヒステリー」の表れ方の一つである「身体表現性障害」に有効なのではないでしょうか?

臨床的・経験的には、「ヒステリー」の症状でも最も特徴的な「転換性障害」(運動・感覚麻痺が生じるもの)や「解離性障害」(記憶の麻痺が生じるもの、時には多重人格症状をとることもある)は、「境界性パーソナリティ障害」や「演技性パーソナリティ障害」の治療を行っていると、性格病理の改善のついでに治ってくる傾向があります。 しかし、不思議なことに、この「転換性障害」や「解離性障害」についての心理社会的介入の有効性をちゃんと調べた研究はほとんどなされていません。

これに対して、身体のあちこちの痛みなどを主症状とする「身体化障害 somatization disorder」については、すでに幾つかの研究で「精神分析的精神療法」=「精神力動的精神療法」の有効性を示唆する結果が出ています。

例えば、Sattel先生たちは、「痛み」や「めまい」など幾つもの身体症状を訴えて内科、整形外科、ペイン・クリニックなどを受診してきた「身体化障害」の人たちを対象に、対人関係に焦点づけた、週1回、1回45分、全12回(12週)の短期精神力動的精神療法 brief psychodynamic interpersonal psychotherapyを行い、治療効果をみてみました。 すると、全12回という、一般に行われる「精神分析的精神療法」=「精神力動的精神療法」よりもはるかに短期間の治療によって、通常の「ただ通っているだけ」の治療に比較して、すぐれた症状上の改善を示したのでした。 しかも、その治療効果は9ヶ月後のフォローアップ時にも健在でした。

歴史のある「精神分析」あるいは「精神力動的精神療法」だけではありません。

最近では「認知行動療法 cognitive-behavioral therapy」の方がよりたくさんのデータをとり、より説得力のある結果を出してもいます。

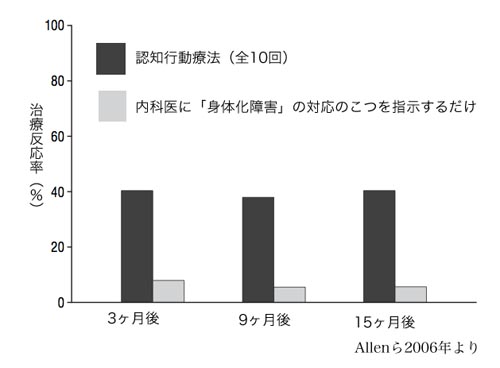

例えば、Allen先生たちは、やはり幾つもの身体化症状を訴えてやってきた「身体化障害」の人たちを対象に、ストレス対処、情緒的気づき、対人関係コミュニケーション、認知修正などに焦点づけた認知行動療法を全10回行い、治療効果をみてみました。 すると、内科医などに「身体化障害」の治療の留意点をつたえるだけの「普通のやりかた」に比較して、この「認知行動療法」を行った場合は、よりすぐれた症状上の改善を示したのでした。 しかも、その治療効果は15ヶ月後のフォローアップ時も健在でした。

上記の研究報告は「研究」のために3ヶ月程度で終了する治療の効果を見ていますが、実際に市井で行われている普通の「精神力動的精神療法」も「認知行動療法」も、もっと長期間行うことが多いでしょう。 その場合は、もっと良好な効果が得られるかもしれません。

・・・ただ、毎週1回1時間弱の面接を続けていくわけです。 今の日本の保険医療制度のもとでは(医療機関が赤字になるので)なかなか普及しないわけですね。

参考書:

(1) Allen LA, et al. Cognitive-behavioral therapy for somatization disorder - a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry, 2006; 166: 1512-1518.

(2) Sattel H, et al. Brief psychodynamic interpersonal psychotherapy for patients with multisomatofrom disorder : randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 2012; 200: 60-67.

(3) Korenke K. Efficacy of treatment for somatoform disorder : a review of randomized controlled trials. Psychosomatic Medicine, 2007: 69: 881-888.

(4) Abbass A, et al. Short-term psychodynamic psychotherapy for somatic disorders. Psychotherapy and Psychosomatics, 2009; 78: 265-274.

「ヒステリー」をもう一度考える

今となっては消えた病名「ヒステリー」には、いくつかの意味がありました。

一つは狭義のヒステリーであり、身体的な異常は(脳の中にはあっても、身体のその場所には)ないはずなのに、感覚や運動や記憶といった機能麻痺が起こってしまったり、痛みや不快感などの異常な感覚を生じてしまったりするもの。 これは現在は転換性障害conversion disorder(運動機能の麻痺や不随意運動)や解離性障害dissociative disorder(記憶機能の麻痺や不調)、そして身体表現性障害somatoform disorderに含まれる身体化障害somatization disorderと呼ばれているものです。