先祖代々の恐怖症 パートI~II

飛ぶのが怖い パートI~II

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・パートI~V

フレンド イン ニード

お母さんの力、家族の絆

不幸が不幸を呼ぶ不幸 パートI~II

なぜ軍隊では予備役兵士が、災害支援ではボランティアの人たちがPTSDになりやすいのか?

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・・つもり。 パートI~V

メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第IV部 うまくいかない心

神経症(不安障害)編I

先祖代々の恐怖症 パートI~II

飛ぶのが怖い パートI~II

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・パートI~V

フレンド イン ニード

お母さんの力、家族の絆

不幸が不幸を呼ぶ不幸 パートI~II

なぜ軍隊では予備役兵士が、災害支援ではボランティアの人たちがPTSDになりやすいのか?

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・・つもり。 パートI~V

先祖代々の「恐怖症」 パートI

私たち人類の生活は、私たちの遠い遠い祖先がまだネズミのような猿だった頃から危険がいっぱいでした。

私たち人間よりも「力」や「大きさ」でより強い動物はそんなにいなかったでしょうが、毒ヘビや毒グモはいっぱいいたでしょう。 衛生環境も悪く抗生剤などなかった時代は、ちょっとした怪我をすることでも命取りになりかねなかったでしょうし、不潔さは本当の意味で危険だったでしょう。 広々としたサバンナで生まれ育った私たちの祖先は、狭い閉じ込められた場所を危険だと感じたでしょうし、高い場所はあたりまえの意味で危険です。

これら、特定の危険な動物、危険になりうる場所、危険な病気の原因となる汚物、などを生まれつき不安がり嫌がるように(遺伝子的に)プログラミングされている人は、そのようなプログラミングがない人に比較して、当たり前のように生存確率が高く、進化の過程の中で「適者生存」してきたのでしょう。

そして、これら特定の危険なものを不安がる傾向が子どもや女性に多く見られるのも、進化心理学的に考えてみれば当たり前でしょう。

そのようにして「自然選択」されてきた遺伝子をそのまま引き継いでいる私たち現代の人間にも、遺伝子に組み込まれている遠い過去の記憶として、ある特定のものを不安になりやすい傾向があります。

そんな話を『心の進化論』の『生まれたときからヘビが嫌い』の中でも議論しました。

このような、何か特定のものを過度に怖がってしまう「病気」を「単純恐怖症 simple phobia」あるいは「特定恐怖症 specific phobia」と呼びます。 単純恐怖症で恐怖される対象となるのは、ヘビ、クモ、高い場所、とがったもの、血を見ること、などが多いです。 人類の進化の歴史を考えると「ああ、なるほどな」と思うことでしょう。 そうではあっても、「病気」と呼べるほどに不安が過度になってしまい社会生活に困難を生じてしまうとなると問題ですし、その意味で「治療」の対象になります。

もっとも、この「単純恐怖症」の人が、「単純恐怖症」の治療を求めて医療機関を受診することはほとんどありません。 これは考えてみれば当たり前の話で、例えば「ヘビ」や「クモ」に対して恐怖症があったとしても、ペットショップで働くとかの特殊事情がない限りはほとんど全然「社会生活に困難を生じてしまう」ことなどないのです。

高所恐怖症の人が、例えば「とび職」だったら大問題ですが、たいていの「とび職」の人は高い場所での仕事を繰り返すうちに高所恐怖を克服してしまうのです。 同様に、血液恐怖症 blood−injury phobiaの人が「医師」や「看護師」や「臨床検査技師」だったら大問題ですが、これらの職業の人も、たいていは何度も仕事上で血液を見ているうちに慣れてしまうのです。

これこそが「単純恐怖症」の治療の極意です。 すごく単純です。 つまり、不安でも何でも自分から向き合っていき、何度も繰り返しそれにふれているうちに慣れてくるものだ、という私たちの脳の性質(不安の「消去」 extinction;ただし、この「消去」が文字通りの「消去」ではなく、むしろ大脳皮質が感情の中枢である扁桃核の活動を抑え込むことを意味している、ということは以前に『「私」のなりたち』の中で議論しました)を使うだけのことなのです。 これをわざわざ「曝露療法 exposure therapy」と呼んでも良いのですが、要するにそういうことです。 ただし、(1)自分からすすんで不安の対象に向き合っていくこと、(2)逃げずに十分な時間をかけて向き合っていること、の2点は非常に重要です。

例えば、犬にかみつかれたことが直接の原因で「犬恐怖症」になってしまった子どもがいるとします。 その子は「犬が怖い」と感じ、犬を避けようとします。 こうした回避行動は、またしても犬にかみつかれてしまうという危険を回避するには有効な手段ですが、回避行動を続けている限り、「犬が怖い」という不安は克服できません。 むしろ慢性的な回避行動は不安を維持・強化してしまう傾向さえあります。 この子が「犬恐怖症」を克服する唯一の方法は、最初は不安ではあっても、自分から犬に向き合っていき、実際に触れてみて、十分な時間をかけて一緒に居続け、最後には犬と友達になることでしょう。 「治療」はいたってシンプルです。

(ただ、この単純恐怖症に対するいたってシンプルな治療戦略である「自分から不安の対象に向き合い、逃げ出さずに十分な時間をかけて不安に向き合うこと」は、他の不安障害でも原則的には同じ考えでやっていくことになります。)

そんなきわめて単純な「単純恐怖症」ですが、その中で「血液恐怖症 blood −injury phobia」だけは、ちょっと問題になってしまうことがあります。

(パートIIにつづく)

参考書:

(1) Ohman A, et al. Fear, phobias and preparedness: toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review, 2001; 108: 483-522.

(「生まれたときからヘビが嫌い」の参考書と同じ)

先祖代々の「恐怖症」 パートII

特定のものを過度に怖がってしまう「病気」である「単純恐怖症 simple phobia」(=特定恐怖症 specific phobia)の主な原因は私たちの遺伝子の中にあると考えられています。

実際、Kendler先生たちがすごく以前に行った双子研究の結果では、男女ともにほとんどすべての「恐怖症」は基本的に遺伝的な要因が強く、あとはその人個人の体験が関与しており、親の育て方など生育家庭環境はほとんど全く関係ない、という事実を示唆しています。

恐怖症は、おそらくは人間がまだ猿のような動物だった頃からある、危険な環境から身を守るための防衛反応の名残だろう、と基本的には考えられています。

不安反応は、よく「逃げるか、戦うか flight or fight」反応とも呼ばれ、要するに動物が天敵に遭遇したときに最も生存確率が高くなるような行動を促していると考えられているわけです。

不安に遭遇する、恐怖すると、私たちはまず「身体がかたまり」ます。 一瞬、動きを止め過敏な状態になります。 これは「フリージング freezing反応」と呼ばれており、ほとんどすべての動物にも見られるものです。 危険な天敵に出会ったときに、まずは動かないで警戒レベルを上げることによって天敵に見つかりにくくし、なおかつ次の行動への準備をしているわけです。 (肉食獣や人間の男性は、動くものに目がいく傾向があるので、肉食獣や敵の男性に接近遭遇したときには、特に視界が利きにくいジャングルなどの場所では、まずは動かずに警戒レベルだけ上げることは実に理にかなっているわけです。)

次に、いわゆる「逃げるか、戦うか flight or fight反応」と言いますが、交感神経の働きが増し、心臓が活動性を上げてドキドキし、呼吸も浅く速くなり、全身の筋肉は緊張し、こうして最も効果的に身体を動かし逃げたり戦ったりすることができるようになります。 (生き物としては、不要な危険は避けたいわけですから、まずは「逃げる」が優先される戦略になります。 逃げることができない場合に、仕方なく「戦う」というオプションが選択されます。 逃げるでも戦うでもない状態の時に、圧倒的に力の強い「天敵」に押し倒されると「身体がすくむ fright反応」が起こります。 これは、おそらくは天敵が「あれ?死んだのか?」と油断して攻撃の手をゆるめる隙をつくるために有効な手段なのだろうと考えられていて、実際に「身体がすくむ」反応をしている時は、精神的な覚醒レベルは極めて高く敵の一瞬の隙をつく準備をしていると考えられているようです。)

これが一般的な「不安反応」です。 つまり、交感神経の働きが過活動になるのです。 なので、たいていの不安症状には「心臓がドキドキする」、「呼吸が浅く速くなる」、「身体中の筋肉が緊張する」などの身体的な「症状」を伴います。 (余談ですが、いわゆる「パニック障害」の人は、こうした身体の変化をさらに「不安」で「危険なこと」としてとらえてしまうために、さらに不安が強まり、その不安がさらに交感神経の過活動と身体的な不安反応を引き起こし、それがさらに・・・という悪循環を起こして「パニック発作」を引き起こしてしまうわけです。)

ところが、血液恐怖症 blood−injury phobiaだけは、血を見て不安になるのと同時に、なぜだか副交感神経の働きが異常に高まり、心拍も血圧も低下し、ひどいときには意識を失って倒れてしまうのです。(余談ですが、いわゆる「パニック障害」の人は、パニック発作を起こしたときに「意識を失って倒れてしまう」ことを異常に不安がる人が少なくないのですが、実際にはそんなことはほとんど全く起こらないことが分かっています。 不安反応に伴う「過呼吸」のために息苦しくなってしびれを生じたりフラフラして座り込んでしまうことはあっても、本当の意味で急に失神して倒れてしまうことはないのです。)

これは一体なんなのか? そしてこの「不安反応」は本当に進化心理学的な意味があるのか? 血を見ただけで不安になって倒れてしまうようでは、かえって生存競争上不利だったのではないか?

ところが、この「意識を失って倒れてしまう」という不安反応にも、どうやら進化心理学的な意味、つまり生存競争上有利に働いたのだろう、という説があります。

というのも、・・・人類は原始時代の昔から戦争ばかりしていたようです。

そして、女性から引き継がれる遺伝子(ミトコンドリアDNA)と男性から引き継がれる遺伝子(Y染色体遺伝子)を解析していくと、どうやら、原始時代の人たちの戦争は、基本的に男達の戦いであり、負けた男達は殺され、「非戦闘員」である女性や思春期前の子どもたちは生きて捕虜になる、というのが通例だったであろうと推測されているようです。(いやあ、原始人ってひどいですね。 でも、こんなことを現代人に残されているDNAを使って推測してしまうのだから、びっくりです。)

原始時代の戦争で、敵がどんどん攻め入ってきて、ついに女性や子どもがいる「村」にまで侵攻してきた段階では、もうほとんど勝負がついています。 この段階でもまだ「銃後の守り」に徹して最後まで戦おうとした女性は敵に殺されてしまったことでしょう。 それに対して、先のとがった武器を向けられ、血を見ることで一気に戦意喪失するだけでなく、意識さえも失って倒れてしまった人は、敵に対してもはや敵対しているとはみなされず、ただ安全に捕虜になることができ、その後の新天地で子孫を増やしていったのでしょう。

その結果として、血液恐怖症のような、ある意味では非常に特殊な「不安反応」が人類にはできたのだろう・・・(だから人類以外で「血液恐怖症」と同じ不安反応を起こしてしまう動物はいない)、という説があるのです。 だから血液恐怖症は女性と子どもに多く、男性には少ないのだろう・・・と。

こうして、血液恐怖症では、血を見ると不安になり、副交感神経の働きが活発になり、心拍数は低下し、血圧はどんどんさがり、ついには意識を失って倒れてしまう、ということが通常です。 いわゆる「血液恐怖症」で医療機関を受診する人というのは、それを何度か繰り返しているうちに、今度は「またしても、みんなの前で気を失ってぶざまにも倒れてしまうこと」への不安にとらわれるようになるわけです。

では、どうやって「治療」をすれば良いのか? 幸い(?)血液恐怖症で社会生活上困ってしまうのは、ほとんどが医療関係者(医学生、看護学生、臨床検査学生)です。 彼ら/彼女らは放っておいても血液に対する「曝露療法」ができます。 (血液だけでなく、手術のビデオだとか、系統・病理・法医解剖に立ち会わせて貰うだとか、いくらでも方法があることが多いです。) ただし、最初のうちは副交感神経反射が起こって倒れてしまうことが多いので、全身の筋肉を意図的に硬直させることで血圧を保つようにする「テンション・エクササイズ」を行いつつ、「曝露療法」をしていくことになります。 ほとんどの場合、数回~5回程度の練習で、この恐怖症はほとんど完全に克服されることになるでしょう。

参考書:

(1) Kendler KS, et al. The genetic epidemiology of phobias in women: the

interrelationship of agoraphobia, social phobia, situational phobia, and

simple phobia. Arch Gen Psychiatry, 1992; 49: 273-281.

(2) Kendler KS, et al. The genetic epidemiology of irrational fears and phobias in men. Arch Gen Psychiatry, 2001; 58: 257-265.

(3) Marks I. Blood-injury phobia: a review. Am J Psychiatry, 2998; 145: 1207-1213.

(4) Bracha HS. Freeze, flight, fight, fright, faint: adaptationist perspective on the acute stress response spectrum. CNS Spectr, 2004; 9: 679-685.

飛ぶのが怖い パートI

単純恐怖症 simple phobia(=特定恐怖症 specific phobia)の「治療」の極意は、とにかく不安に感じる対象に自分からすすんで向き合っていき、不安でもなんでも十分な時間をかけてそこに居続けることを何度も何度も繰り返し、こうして「慣れ」をつくっていくこと・・・と言えます。

ただ、恐怖症の本人からすると、「そんなことできっこない!」と思ってしまうのが通常です。 向き合えないほど不安だからこうしてずっと避けてきていたのに、向き合えだなんて、そんなに簡単にできているなら、とっくに治っているよ! と言いたくもなるでしょう。

確かに、向き合えないほど不安な対象に、しっかりと不安なく向き合えるようになるために、向き合え、というのは何だか矛盾している気もします。 それに何だか根性論的で、スポ根的です。 もっとすんなり、スマートにやる方法はないものでしょうか?

ベンゾジアゼピン系抗不安薬という薬剤があります。 脳の神経細胞のGABA受容体に作用して不安をふわっと和らげてくれる薬です。 しかも即効性があり、服用すると10分~30分で効いてきます。 これを使って不安を軽減した状態で、「不安に向き合う練習」をしたら良いのではないか?

ところが、ネズミなどの動物実験を使って「不安の消去」、つまり恐怖症を生じている対象に向き合わせて不安を克服していく練習をさせるときにベンゾジアゼピン系抗不安薬を投与すると、なぜだか「不安の消去」という脳の機能が阻害されてしまうのか、かえって成績が下がってしまう傾向があることが示されました。

ということは、人間でも同じことなのか? 人間も「不安に向き合う練習」をするときに、それに伴う不安を軽減するために抗不安薬を内服してしまうと、せっかくの練習が練習にならず効果があがらなくなってしまうのか?

例えば飛行機恐怖症の人は結構います。 私たちの遠い遠い祖先がサバンナで発祥した頃は「空を飛ぶ」なんてありえへんことだったでしょうから、恐怖心を感じて当たり前です。 そんなわけで、「飛行機恐怖症」と呼べるような不安を持つ人は結構多く、だいたい2~3%くらいいるのではないかと見積もられているそうです。

飛行機恐怖症の人が飛行機恐怖症を克服するにはどうしたら良いか? 単純恐怖症の治療の極意の通り、最初のうちは不安でもなんでも、何度も何度も繰り返し飛行機に乗れば良いのです。 何回か後には、不安はなくなっていくはずですから。 幸い(?)飛行機は一度乗ると1時間以上くらいは乗っていられますから、曝露療法を行う上での注意点の一つである「十分な時間をかけてそこに居続けること」は比較的容易にクリアできます。 唯一の難点は「ある程度以上の頻度で定期的に、繰り返し繰り返し練習すること」ですが、これもビジネスマンなど仕事で何度も飛行機を使う人だったらクリアできるでしょう。

「だけど、不安だ・・・とても乗れない・・・」と最初のうちは思ってしまうのもまた当然です。

では、この時、ベンゾジアゼピン系抗不安薬を使ったらどうでしょうか? 抗不安薬を飲めばその時は楽になります。 ただ動物実験から類推される懸念は、そのためにかえって「不安の消去」という脳の機能が阻害され、かえって不安の克服が出来なくなってしまうことはないのか? です。

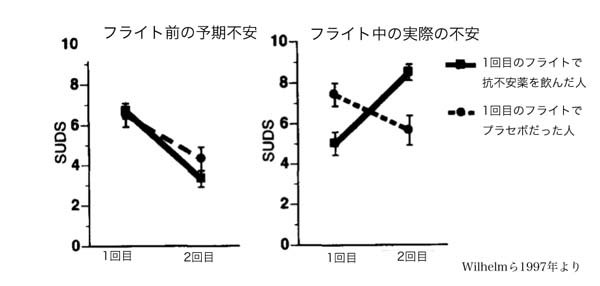

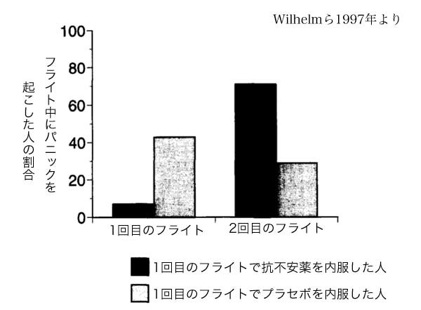

この問題に対して、Wilhelm先生たちは、実際に飛行機恐怖症の人をたくさん集めて、飛行機に乗る前にベンゾジアゼピン系抗不安薬の1つであるアルプラゾラム(ソラナックス)を服用する人、プラセボを服用する人、にわけて1回飛行機に乗ってもらい、その後1週間してから、今度は薬を飲まずに飛行機に乗ってもらう、という実験をしてみました。

その結果、1回目のフライトでは、当然と言えば当然のように、プラセボを与えられた人に比較して、不安を強烈に抑える作用のあるベンゾジアゼピン系抗不安薬を与えられた人は、フライト中の不安が少なくなる傾向が示されました。

ところが、その1週間後で行われた2回目のフライトでは、1回目のフライトの時にプラセボを与えられた人は、1回目のフライトで飛行機に対するある程度の「慣れ」が生じたのか不安が低くなっていますが、1回目のフライトの時に抗不安薬を与えられた人は2回目のフライトの時はかえって不安が強くなっています。

さらにフライト中に不安がきわまってパニック発作を起こしてしまった人の数を見てみると、プラセボ投与群の人たちは2回目のフライトでは激減しているのに、抗不安薬投与群の人たちでは激増しており、結局よくみると1回目のフライトでプラセボを投与された人たちの1回目のフライトでのパニック発作発生頻度よりも多くなってしまっているではないですか。

結論として、はやり動物実験と同じように、人間でも抗不安薬を使ってしまうと不安の克服が阻害されてしまうと言えそうなのです。

やはり不安の克服に王道はないのでしょうか。 根性論みたいに、スポ根ものみたいに、不安でもなんでも、血の汗ながせ、涙を拭くな、で歯を食いしばりながら不安に向き合っていくしかないのでしょうか。

精神科の治療においては「今、楽になること」と「治していくこと」が一致しないことが結構あります。 将来、本当の意味で楽になっていくために、今は苦しみに向かい合っていかなくてはならないことが少なくない印象です。 もっとも、これは精神科の治療についてだけ言えることでもなく、ある種、人生の真理みたいなものかもしれません。

参考書:

(1) Wilhelm EH & Roth WT. Acute and delayed effects of alprazolam on flight phobics during exposure. Behav Res, 1997; 9: 831-841.

(2) Drummond LM. Behavioral approaches to anxiety disorders. Postgrad Med J, 1993; 69: 222-226.

(3) Birk L. Pharmacotherapy foe performance anxiety disorders: occationally useful but typically contraindicated. J Clin Psychol, 2004; 60: 867-879.

(文献(2)、(3)は研修医の先生や内科等非専門科の先生におすすめの内容になっています。)

飛ぶのが怖い パートII

前回の話題『飛ぶのが怖い』では、ベンゾジアゼピン系抗不安薬をつかうことで「消去extinction」と呼ばれる脳の学習機能が阻害されてしまい、かえって不安の克服ができなくなってしまうという話をしました。 薬物療法が精神療法(行動療法)の邪魔をしたのです。 薬に頼ることで、自分の力で不安を克服していくことを避けてしまっていたのです。

こう表現していると、薬物療法は悪いところばかりみたいです。 立場ないです。

しかし、そんなこともない、不安の克服を本当の意味で助ける薬物療法もあるかもしれない・・・というのが今回の話題です。

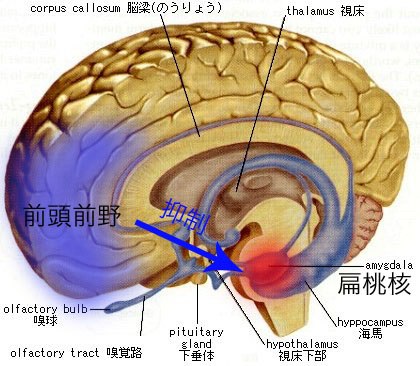

不安の克服とは、要するに、大脳のより原始的で動物的な部分(辺縁系)にある扁桃核という不安の中枢が憶えてしまった「不安反応」に対して、繰り返し不安状況に身を置いても大丈夫であることを体験することによって、「不安になる必要はないのだ」ということを学習し、大脳皮質の前頭前野が扁桃核の過活動を抑えこむ機能を獲得することを意味していました。

動物実験のレベルでは、これを「消去 extinction」と呼ぶのですが、つまりは反復体験による「学習」の結果、不安が克服されるということになります。

この学習機能を増強する薬剤があるのです。 こうした「学習機能増強薬」あるいは「認知機能増強薬」とも呼べるような薬剤にはいくつかあるのですが、今回とりあげるのはDサイクロセリン D−cycloserineという薬です。

この薬、例えばネズミに投与して「不安の消去」という学習課題を行わせると、不安の消去がより早くより効果的に行えるようになることがわかっています。 さらにアルツハイマー病による認知症がある人に投与すると、一時的ではありますが、記憶という学習機能がアップすることさえ認められています。 (だからといって、この薬を「悪用」して、子どもの勉強・学習力がアップするように、なんて使い方しちゃダメです・・・)

人間が不安の克服のために「曝露療法」という行動療法を行うことは、ネズミが「不安の消去」を行うことと、基本的には同じことです。 ということは、ネズミの実験で不安の消去という学習機能を向上させることができた薬剤、「認知機能増強薬 cogntive enhancer」を使うことで、曝露療法の効果を上げることができるのではないか? より早く、より効果的に不安を克服できるようになるのではないか?

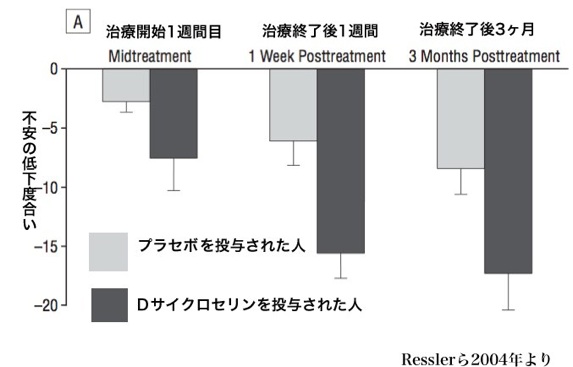

Ressler先生たちは、それを確かめるために「高所恐怖症 acrophobia」の人たちを集めて、曝露療法による不安の克服実験を行いました。

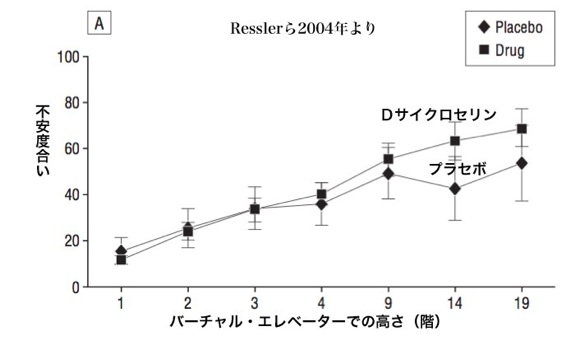

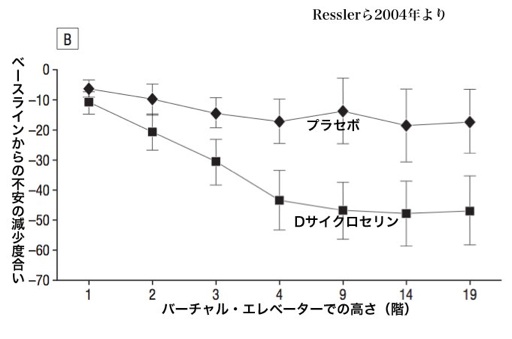

Ressler先生たちは、それまでの研究で、「高所恐怖症」を克服するには、なにも本当に高いところに患者さんを連れていかなくても、コンピューターで作り出された「バーチャルリアリティ」による「高所」に、ある一定時間曝露することを繰り返す(1セッション30分以上、これを毎週繰り返して7回くらい練習する)ことで、かなり確実に「高所恐怖症」を克服できることを確認していました。 なので、今回の実験にも、この「バーチャルリアリティ」による「バーチャル・エレベーター」を使いました。 患者さんには、コンピューターで作り出された「バーチャル・エレベーター」に乗ってもらい、どんどん高いところに上ってもらい、十分に不安な状況に曝露する、という練習を繰り返すことになるのです。

さて、集められた「高所恐怖症」の患者さんは、(1)認知機能増強薬であるDサイクロセリンを投与されてから「バーチャル・エレベーター」に乗って曝露療法を行う人たちと、(2)プラセボを投与されてから「バーチャル・エレベーター」に乗って曝露療法を行う人たち、にわかれました。

1回目の訓練セッションでは、当然のように、Dサイクロセリンを投与された人も、プラセボを投与された人も、「バーチャル・エレベーター」がどんどん高いところに上って行くにつれて、順調に(?)不安が増していきました。

ところが・・・この1回の訓練セッションが終わると、もう結果が出始めてきたのです。

2回目の訓練セッションでは、プラセボを投与された人たちに比較して、Dサイクロセリンを投与された人たちでは、もう「バーチャル・エレベーター」で高いところに上る不安が減り始めていたのです。

通常の「高所恐怖症」に対する「バーチャル・エレベーター」による曝露療法の訓練は7回くらい行います。 しかし、今回は実験的に、この2回の訓練だけで終了してしまいました。 当然、訓練としては少なすぎます。 普通だったら、あまり効果は期待できないはずです。 しかし・・・

確かにプラセボを投与された人たちでは、さすがにたった2回の訓練セッションでは「曝露療法」の効果はあまり出ませんでした。

しかしDサイクロセリンを投与された人たちは、たった2回の訓練セッションの後ですっかり「高所恐怖症」が良くなった人もたくさんいまししたし、その効果はその3ヶ月後の追跡調査でも持続していたことが確認もされました。 つまり、本当の意味で、持続的な永続的な不安の克服という「学習」に成功したのです。

その後、Dサイクロセリンの学習機能増強効果は、その他の不安障害の「曝露療法」にも応用され、「人前でスピーチすることへの過度な不安(社交不安障害 social anxiety disorder)」や「強迫性障害」に対する「曝露療法」の前に服用することで、曝露療法による学習効果を高めることも確認されています。

※このDサイクロセリンという薬剤は、まだまだ実験段階の薬なので、日本では当然入手することも使用することもできません。

参考書:

(1) Ressler KJ, et al. Cognitive enhancer as adjuncts to psychotherapy: use of D-cycloserine in phobic individuals to facilitate extinction of fear. Arch Gen Psychiatry, 2004; 61: 1136-1144.

(2) Rothbaum BO, et al. Effectveness of computer-generated (virtual reality) graded exposure in the treatment of acrophobia. Am J Psychiatry, 1995; 152: 626-628.

(3) Hoffmann SG, et al. Augmentation of exposure therapy with D-cycloserine for social anxiety disorder. Arch Gen Psychiatry, 2006; 63: 298-304.

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートI

※題名は宇多田ヒカルさんの歌『Wait & See』からのぱくりでした。

戦争に参加した兵士が、戦争中に不安反応を起こすだけでなく、その後ながい間ずっと精神的な不調に苦しんでしまうという現象は、米国のベトナム戦争の頃から注目され、その後「心的外傷後ストレス障害 PTSD」と呼ばれて有名になりましたが、「戦争神経症」という一種のストレス反応の存在自体は、それこそ南北戦争の頃から知られていました。

戦闘行為にともなうストレスによって「急性ストレス障害 acute stress disorder」を起こしてしまうという現象は、それ自体は病的でもなんでもなく、普通の反応なのだ、という意味を込めて「戦闘ストレス反応 combat stress reaction」と呼ばれ、決して「戦闘ストレス障害」とは呼ばないことになっています。 「病気」、「障害」というスティグマをつけずに治療をしていった方が治療成績が良くなることが経験的にわかっていたからです。

ここが「戦闘ストレス反応」の不思議なところでした。

「戦闘ストレス反応」は、戦闘という異常なほどのストレスによって、動物実験でいうところの「恐怖条件付け fear conditioning」が起こってしまい、不安症状のために戦闘不能状態になってしまうことを意味します。 いたって生物学的な反応なのです。(『「私」のなりたち』の『不安の克服と前頭前野の働き』を参照)

ところが、なぜか「戦闘ストレス反応」は部隊の団結力が弱く士気 moraleが低いと生じやすいことがわかっていましたし、なぜか戦場で治療をしないと(安全な後方に搬送してから治療をすると)治療成績が下がることが経験的に知られていました。

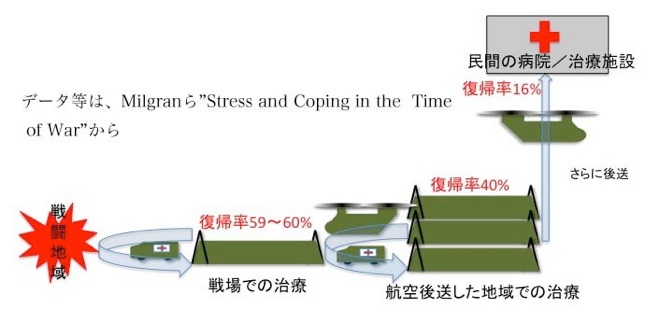

たとえば、イスラエル軍がデータをとったレバノン紛争があります。

レバノン紛争では、イスラエル軍は「戦闘ストレス反応」については、基本的に戦場で治療をする、という方針をとっていました。 日本の陸上自衛隊でいうと「師団収容所」にあたるレベル、つまり戦闘地域の前縁からほど近いところで、まさに戦場において治療をする、という方針です。 これは「迅速、近接、期待 immediacy, proximity, expectancy」の原則と呼ばれていました。 「戦闘ストレス反応」を起こしてしまったら、「戦場」において、迅速に、元の部隊と近接した場所で、元の部隊との絆を維持しながらすぐに原隊復帰することを期待して、治療を行うということです。

ところが、どこにでも間違いというものはあるもので、指揮系統の間違いから戦場で治療をせずに、後方の安全な地域に航空後送されて治療された人や、もっと後方の民間の医療施設で治療された人たちがいました。

治療の結果、ちゃんと治って戦闘に復帰できた人がどれだけいたかを比較してみると・・・

「迅速、近接、期待」の3原則を守って戦場で治療された人たちは60%程度の復帰率であったのに対して、比較的安全な後方に航空後送されてから治療された人たちは40%、さらに後方の安全な民間医療施設に航空後送されてから治療された人たちでは16%と極端に復帰率が落ちてしまっていました。

イスラエル軍の軍医たちがすごいのは、この後なんと20年間も追跡調査をしたことです。

その結果、レバノン紛争で「戦闘ストレス反応」を起こしてしまった兵士たちは、その1年後、2年後、3年後、そして20年後の心的外傷後ストレス障害PTSDの発症率は、どの時点を見てみても40~60%くらいもありました。 これに対して、戦争中に「戦闘ストレス反応」を起こさなかった兵士は、どの時点をとって見ても、10~20%の心的外傷後ストレス障害PTSD発症率でした。

このデータからわかることは、(1)やはり戦争中に「戦闘ストレス反応」を起こした人はその後心的外傷後ストレス障害PTSDに移行してしまう人がすごく多いということ、(2)戦争中に「戦闘ストレス反応」を起こさなかった人はそれに比べるとずいぶん低いがそれでも10~20%は起こしてしまうということ、そして(3)そうは言っても戦争中に「戦闘ストレス反応」を起こさなかった人たちを見てみると大部分が心的外傷後ストレス障害PTSDにはならないのだということ、です。

さらに、こうした長期的な経過が、戦争中にどのような治療を受けたかによって違ってしまうのかを解析してみると・・・

「戦闘ストレス反応」を起こしてしまった時に、原則通りに戦場で治療された人たちのPTSD発症率は30%程度であったのに対して、安全な後方地域に航空後送されて治療された人たちのPTSD発症率は40%程度になっていました。

さらにさらに詳しく解析すると、「迅速、近接、期待」の3原則が全て守られた場合のPTSD発症率は25%であったのに対して、2つだけ守られた場合は32%、1つだけ守られた場合は39%、そして1つも守られなかった場合は48%のPTSD発症率になっていたのです。

やはり、南北戦争の頃から軍隊において経験的に言われていたように、「戦闘ストレス反応」は戦場で治療する方が良い結果が得られるようなのです。 安全な、どこか遠くに逃げてから治療をすると、治療成績が下がるようなのです。

でも、これは一体どういうことなのか? 一体なぜなのか?

(パートII 以降につづく)

参考書

(1) Milgram NA, et al. "Stress and Coping in the Time of War - Gerenalizations from the Israeli Experience" Brunner/Mazel, 1986.

(2) Solomon Z, et al. Trajectories of PTSD: a 20-year longitudinal study. Am J Psychiatry, 2006; 163: 659-666.

(3) Solomon Z, et al. Frontline treatment of combat stress reaction: a 20-year longitudinal evaluation study. Am J Psychiatry, 2005; 162: 2309-2314.

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートII

戦闘ストレス反応 combat stress reactionは、戦争という特殊状況で生じた急性ストレス障害acute stress disorderの一種であると考えていいわけです。 急性ストレス障害は、特に適切に治療しないで経過してしまうと、より慢性的な心的外傷後ストレス障害 post−traumatic stress diorder=PTSDに少なからず移行してしまいます。 実際、前回出てきたイスラエル軍のSolomon先生たちの調査では、戦闘ストレス反応を起こしてしまった人のうち約3割~5割が後に長いことPTSDに苦しむことになっていたわけです。

同じような外傷的なストレスを経験しても、多くの人は「戦闘ストレス反応」にもならないし、その後「心的外傷後ストレス障害 PTSD」にも移行しない。 なぜ一部の人だけそうなってしまうのか? 何が違うのか? そして、どうすることがこの問題の予防や治療につながるのか?

そもそも「戦闘ストレス反応」をふくめて「急性ストレス障害」は、動物実験で言うところの「恐怖条件付け」と同じであろうと考えられています。

「恐怖条件付け fear conditioning」とは、あの「パブロフの犬」で有名な「条件付け」を「恐怖」について行うものです。

「パブロフの犬」ではベルが鳴るとそのたびに餌が出てくるので、そのうちベルが鳴るだけでよだれが出てきてしまうようになる、という話でした。

「恐怖条件付け」ではベルが鳴るとそのたびに電気ショックが与えられてひどく痛い思いをするので、そのうちベルがなるだけで恐怖・不安反応が起きるようになってしまう、というものです。

人間でも同様です。 兵士が戦場で死ぬほど怖い目に遭うことが繰り返される中で、戦場の光景、音、物品、などなどがすべて「恐怖・不安」に関連づけられ、恐怖・不安反応が起きるようになってしまうわけです。 兵士は当然「戦場」や武器などに対して恐怖・不安反応を起こしてしまうようでは仕事上困るわけです。 さらに困ったことに、最初のうちは戦場に関連する光景、音、物品などに対してだけ恐怖・不安反応を起こしていたものが、PTSDに移行して慢性化していく中で、次第に不安の対象が拡大していき本来的には戦争にほとんど全然関係ないものまで恐怖・不安反応を引き起こすようになってしまいます。

ところが、私たちは一度すごく嫌な目に遭うと、それは身体にしみついてしまい、二度と忘れることがないのか、というとそんなこともないわけです。

例えば、戦闘で死ぬほどの怖い思いをしてから、ヘリコプターの飛ぶ音を聞くと戦場を思い出しては不安反応を起こしてしまうようになった人がいるとします。 しかし、普段の生活の中でヘリコプターの飛ぶ音なんて何度も何度も聞くことになるわけです。 戦闘中と違い、ヘリコプターが飛んできても、何も嫌なことがおこるわけでもないことを繰り返し体験していく中で、しみついてしまった恐怖・不安反応もしだいに消えていくことになります。 これを不安の「消去 extinction」と呼ぶわけです。

この時、脳の中では何が起こっているのか?

以前に『「私」のなりたち』の中で議論したように、動物の「不安」の中枢は「扁桃核 amygdala」にあると考えられています。 扁桃核の活動を、私たちは「恐怖・不安」として体験するのです。

「恐怖条件付け」とは、恐怖の対象(例えばヘリコプターの音)が扁桃核の過活動を引き起こすようになることを意味します。 不安は扁桃核にしみつくのです。

しかし、恐怖の対象(例えばヘリコプターの音)がやってきても何も嫌なことがおこるわけでもないことを繰り返し体験していくと、次第に大脳皮質の前頭前野 prefrontal cortexが扁桃核の過活動を抑えるようになります。 扁桃核にしみついた不安は、決して本当の意味で「消えて無くなってしまう」ことはないのですが、大脳皮質がそれを無力化する力を得るのです。 「学習」するのです。

では、「急性ストレス障害」やその慢性型である「心的外傷後ストレス障害PTSD」では何が起こっているのかというと、この「不安の消去」がうまく働いていない、ということです。 大脳皮質の前頭前野が不安の中枢である扁桃核をしっかり抑えていないのです。

実際、Shin先生たちは脳の機能画像診断を使って、これを実証してみせました。 実験でベトナム戦争で兵士として戦闘行為に参加した元軍人の男性16人と、ベトナム戦争に従軍看護師として参加した女性20人が集められました。 PETという装置を使って脳の活動性を測定しながら、彼ら/彼女らに戦争の頃の嫌な思い出を思い出すという課題を行ってもらました。

すると、やはり・・・。 ベトナム戦争でPTSDになってしまった人たちは、同じ戦争に参加してもPTSDにならなかった人たちに比較して、戦争の頃の嫌な思い出を思い出すと扁桃核が過活動になり、前頭前野の活動性が低下する様子が観察されたのでした。 扁桃核が過活動なほど、前頭前野の活動性が低くなっていましたし、逆に言うと、前頭前野の活動性が低い人ほど、扁桃核の過活動が強くなっていました。 さらに、PTSDの症状の重症度は、前頭前野の活動性の悪さと相関してもいました。

(さらに、PTSDになった人は、PTSDを引き起こした外傷体験に関連した不安対象だけでなく、「不安な人の顔」に対しても、扁桃核の過活動と前頭前野の活動性の低下を起こしてしまうことも示されました。 非常に興味深いことに、「不安な人の顔」を見せられて扁桃核が過活動になってしまうのは、「見た」という実感がないほど短時間だけ見せられても同じように起こるのでした。 こうしたサブリミナル実験からもわかるように、PTSDの人の「不安を抑えることのできなさ」は不安が意識に上るずっと前の段階から、であるようなのです。)

不安を克服するというのは、脳科学的なレベルで言うと、前頭前野が扁桃核を抑え込む力を獲得することを意味するわけです。

では、どうすると不安を克服しやすく、どうすると不安の克服が難しくなってしまうのか?

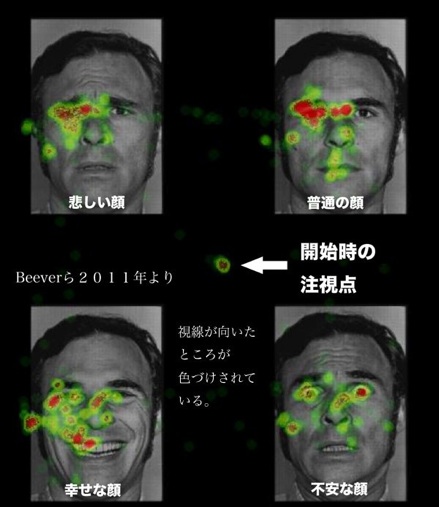

この点について、Beevers先生たちのとても興味深い研究結果があります。

Beever先生たちは米軍の兵士がイラクに行く前に、その人がどれだけ不安を避けてしまう傾向があるかを調べ、兵士がイラクに派遣されてからずっと追跡調査を行い、どれだけの戦闘関連ストレスを経験したかということと、PTSDを生じてしまうかどうかとの関連を分析してみたのです。

派遣前に兵士が行った実験では1画面に4つの人間の顔の写真が提示されます。 兵士はそれを見るように言われるのですが、4つの顔には「普通の顔」、「悲しい顔」、「幸せな顔」、「不安な顔」があります。 以前に『「私」のなりたち』の中でミラー・ニューロンの話をしたときにも議論しましたが、私たち人間は他人の不安な表情を見ると自動的に不安になってしまうところがあります。 それぞれの表情をどのくらいの時間見つめてしまうかを計測機械を使って測定しました。 すると、「不安な顔」を見るのを嫌がり、避けてしまう傾向がある(「不安な顔」に視線が向く時間が短い傾向がある)兵士と、そうでもない兵士がいました。

彼らが戦争に行った後で、どのくらいPTSD症状を生じてしまったかを見てみると・・・

「不安な顔」を避けてしまう傾向があった人(つまり、性格的に不安なことから目を背ける傾向がもともと強かった人)は、そうでない人に比較して、明らかにPTSDになりやすかったのです。 不安を避けてしまう傾向がない人は戦闘関連のストレスを17単位ほど受けるとPTSDになってしまうのに対して、不安を避けてしまう傾向がある人はわずか7単位でPTSDを生じてしまうのでした。

つまり、どうやらそういうことなのです。

「急性ストレス障害」や「心的外傷後ストレス障害PTSD」は恐怖・不安をうまく克服できないことから生じているわけですが、不安の克服、つまり大脳皮質の前頭前野が扁桃核を抑え込む力を得るためには、不安を避けずに向き合い続けることがどうしても必要そうなのです。

どこか遠くに逃げたら、その時は楽になるかもしれませんが、その後ずっと長い間にわたって苦しみが続くことになってしまうのでした。

参考書:

(1) Shin LM, et al. Regional cerebral blood flow in the amygdala and medial prefrontal cortex during traumatic imagery in male and female Vietnam veterans with PTSD. Arch Gen Psychiatry, 2004; 61: 168-176.

(2) Shin LM, et al. A functional magnetic resonance imaging study of amygdala and medial prefrontal cortex responses to overtly presented fearful faces in posttraumatic stress disorder. Arch Gen Psychiatry, 2005; 62; 273-281.

(3) Wessa M & Flor H. Failure of extinction of fear responses in posttraumatic stress disorder: evidence from second-order conditioning. Am J Psychiatry, 2007; 164: 1684-1692.

(4) Beevers CG, et al. Association of predeployment gaze bias for emotion stimuli with later symptoms of PTSD and depression in soldiers deployed in Iraq. Am J Psychiatry, 2011; 168: 735-741.

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートIII

戦闘ストレス反応 combat stress reactionを含めて、外傷的ストレスに遭ってしまった後の急性期症状としての「急性ストレス障害 acute stress disorder=ASD」は、その後それが慢性化し「心的外傷後ストレス障害 PTSD」に移行してしまうことを防ぐ意味でも早期の治療が重要だとされています。

これはなにも戦争での軍隊に限ったことではなく、一般の社会生活をしている中で、たまたま運悪く死ぬほどの怖い思いをするような事件(交通事故、自然災害、強盗・強姦といった犯罪被害などなど)に遭ってしまい、急性ストレス障害 ASDを起こしてしまった時にも言えます。 早期発見、早期治療が良いのです。

「早期発見、早期治療」と言ったって、どうすることが良いのか?

戦闘ストレス反応での「迅速、近接、期待 immediacy, proximity, expectancy」の原則の議論から、何となく予測されるのは、不安を避けてしまうのではなく、むしろ自分から不安に向き合って克服していくことが良い(その時は不安でつらくても、長期的にはより良い)ということです。

でも、本当にそうなのか?

急性ストレス障害 ASDや心的外傷後ストレス障害 PTSDに対する認知行動療法は、現在では「長時間曝露療法 Prolonged Exposure Therapy」と呼ばれるものが推奨されています。

この治療はその名のとおり、1面接90分という長い時間をとり、そのうち50分ほどをずっと不安を引き起こす嫌な出来事の記憶をわざわざ具体的に、明確に、五感をすべて使って思い出し、治療者に話していく、というものです。

その外傷体験の時、どんなことがあったのか、五感すべてを使ってどんなことを感じたのか、どんな感情が生じたのか、どんなことを思ったのか・・・すべてを詳細に、具体的に、あたかもその時のことが今ここで起こっているかのように再体験しながら話していくわけです。 大変です。 すごく不安を引き起こしますし、苦痛です。 そんな苦痛な治療が本当に必要なのでしょうか? かえって悪くなったりしないのでしょうか? もっと安心感を与えてくれる普通のカウンセリングではだめなのでしょうか?

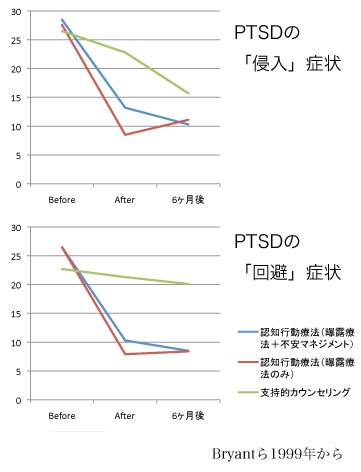

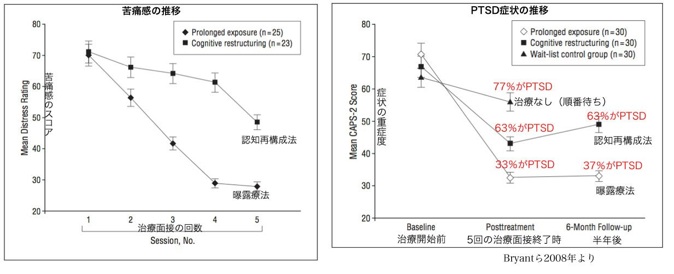

この疑問に答えるべく、Bryant先生たちは交通事故の後で急性ストレス障害 ASDを起こしてしまった人を対象に、(1)フルな認知行動療法として「長時間曝露療法」の成分と「不安マネジメント」の成分を両方とも使って治療する場合、(2)認知行動療法で行うことのうち「長時間曝露療法」の成分だけ行う場合、そして(3)患者に安心感を与え問題解決を手伝うだけの(患者を不安にさせるような曝露療法的なことを一切行わない)普通の支持的カウンセリングを行う場合、とにわけて短期間治療をしてみました。

治療は、ごくごく短期間、5回面接をするだけのものですが、それぞれ1回90分の時間はとります。

その結果・・・

普通の支持的カウンセリングを受けるだけの人でも、それなりに症状は時間の経過とともに改善していく傾向があるのですが、認知行動療法の方が圧倒的に良好でした。 治療をしてから半年後の追跡調査の結果、認知行動療法を受けた人は、それが「フルな認知行動療法」であっても(PTSDに移行した率23%)、「長時間曝露療法だけ」であっても(PTSDに移行した率15%)、ただの普通の支持的カウンセリング(PTSDに移行した率67%)よりもずいぶん良好な結果になっています。

さらに、興味深いことに、認知行動療法を「フル」に行っても、その成分の1つである「長時間曝露療法」だけにしても、ほとんど効果に差はなかったのです。 (事実、統計的な有意差はないものの、なんと「フル」な場合に比べて「長時間曝露療法の成分だけ」の方が良好な結果になっています。)

とはいえ、トラウマ体験をしたばかりの人を相手に、わざわざ不安を引き起こすような嫌な記憶を思い出して語らせるなんて治療法は、どうも気が引けるものです。 戦闘ストレス反応における「前方治療」の考え方もそうですが、何だかちょっとかわいそうな気がします。 本当に「長時間曝露療法」のような、不安に向き合うようなきついことをしなくちゃいけないのでしょうか? 認知行動療法の成分から「曝露療法」的な成分だけはぶいてやるわけにはいかないでしょうか?

というわけで、Bryant先生たちは、さらにさらに、認知行動療法の成分を、(1)長時間曝露療法だけにした場合、と(2)認知再構成法だけにした場合、とで治療効果を比較してみました。

今回は最近交通事故や非性的暴力犯罪の被害にあったために急性ストレス障害 ASDになってしまった人たち90人を集めて、やはり1回90分の面接を5回だけ行うという早期治療を行いました。 (Bryant先生たちが今回のこの研究で、あえて性的暴力犯罪の被害にあった人たちを対象にしなかったのは、性的暴力犯罪の被害の場合は、ちょっと複雑で面倒な背景があることが多く、このような短期療法ではちょっと無理があることが多いからでしょう・・・)

確かに「認知再構成法だけ」の治療を行うと、治療も何もしない場合(順番待ちの人たち)に比較して、ちょっとは改善する傾向がありました。 しかし、その効果は「長時間曝露療法だけ」に比較して明らかに劣るものでした。 実際、治療も何もしない場合(順番待ち)の人を基準にした時の効果を比較すると、「長時間曝露療法だけ」は「認知再構成法だけ」の約2倍の効果があったのです。

そして、「でも長時間曝露療法は患者が大変すぎ、つらすぎてダメだろう・・・」という予測も良い意味で裏切られました。 治療からのドロップアウト率はどちらもほぼ変わらなかった(「認知再構成法だけ」は23%のドロップアウト、「長時間曝露療法」は17%のドロップアウト)のです。

そして、治療面接をやっている間の「苦痛感」を見てみると、意外や意外に、「認知再構成法だけ」を受けた人に比較して、「長時間曝露療法だけ」を受けた人の方が、不安がより早く軽減されていくために、結局のところ「苦痛感」もより少なくなる傾向があることも示されました。

さらにさらに、治療効果の差は、その半年後の追跡調査でも続いていました。 結局、半年後に心的外傷後ストレス障害 PTSDに移行してしまっていたのは、「長時間曝露療法だけ」を受けた人では37%であったのに対して、「認知再構成法だけ」を受けた人では63%という、大きな開きが残ってしまったのです。

今回の話題は、心的外傷を受けた直後に急性ストレス障害を起こしてしまった場合に、その急性期の症状を治すだけでなく、それが慢性的な心的外傷後ストレス障害 PTSDに移行しないようにという、ある意味予防的治療の話でした。 ここでも、自分からすすんで不安に向き合って克服していくことの大切さが示唆されているのでした。

※ただし、自分からすすんで不安に向き合って克服していく治療である「長時間曝露療法 Prolonged Exposure」は結構大変な治療ですし、この分野での十分な訓練を受けていない素人や非専門家が気軽な感じでやるべき治療ではないでしょう。こうした治療を専門的に行っている、ちゃんとした施設に相談にいくことをおすすめします。

参考書:

(1) Bryant RA, et al. Treating acute stress disorder: an evaluation of cognitive behavor therapy and supportive counseling techniques. Am J Psychiatry, 1999; 156: 1780-1786.

(2) Bryant RA, et al. Treatment of acute stress disorder - a randomized controlled trial. Arch Gen Psychiatry, 2008; 65: 659-667.

(3) Foa EB, et al. "Prolonged Exposure Therapy for PTSD - Therapist Guide" Oxford University Press, 2007

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートIV

急性ストレス障害ASDと心的外傷後ストレス障害PTSDについて、これまでの議論では主に「戦闘ストレス反応 combat stress reaction」をとりあげてきましたし、主な患者は男性をイメージしていました。

ところが、実際には心的外傷後ストレス障害PTSDは女性に圧倒的に多いことが知られています。 例えば、米国の統計ではPTSDの生涯有病率 lifetime prevalence(=人が一生のうちに1回はかかってしまう率)は男性で3.6%程度であるのに対して、女性では9.7%程度と見積もられているのです。

(これはなにもPTSDに限ったことではなく、不安やうつなど「内向性」と呼ばれる精神疾患は女性の方に多い傾向があることが一般的にあるのです。もっとも、では男性の方は心的外傷を受けにくいのかというと、おそらくそんなこともなく、後でまた議論しますが、男性の場合は不安やうつなどの受療行動にむすびつきやすい「症状」ではなく、衝動性や攻撃性・暴力性の増加という受療行動にはあまりむすびつきにくい「症状」に出ることが多いからかもしれません。)

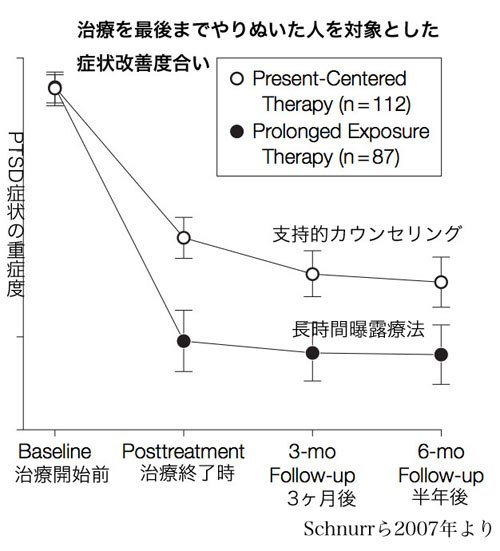

では、女性を対象に調べてみたらどうなるか? そして女性を対象にする場合でも「迅速、近接、期待の3原則」、つまり自ら不安に向き合っていくことが効果的な治療につながっていくのか?

Schnurr先生たちは米軍の女性兵士(現役、退役)284人を対象に心的外傷後ストレス障害PTSDの治療を行い、これまでの議論通り、一般的な支持的カウンセリングに比較して、長時間曝露療法 prolonged exposure therapyを中心とした認知行動療法の方が圧倒的に効果的であることを実証してみせました。

・・・が、データを詳しく見てみると、問題となった「外傷体験」の大部分68%は「性的外傷体験」であり、続いて「身体的暴力被害」の15.8%であり、「戦闘関連ストレス」はたったの5.6%しかありませんでした。

なんだ、これは??

しかも、「性的外傷体験」のほとんど(7割)が軍隊内で起こっていたのです。 これはいけません。

いずれにしろ、性的暴力被害(レイプ)は、その後心的外傷後ストレス障害PTSDを生じてしまうリスクが結構高く、女性の精神衛生を考えていく上で大問題ではあるのです。

では、レイプ後PTSDに対してはどのように治療していくのか?

基本的には「迅速、近接、期待の3原則」と同じ発想であり、自ら不安に向き合って克服していく治療が最も効果的であることがわかっています。 これは認知行動療法を行う場合でも、精神力動的精神療法を行う場合でも同様です。 ですが、認知行動療法の方がよく調べられていてデータもたくさんでているので、ここでは認知行動療法の方を取り上げます。

認知行動療法では、長時間曝露療法 prolonged exposureと呼ばれますが、外傷体験の記憶を詳細に、具体的に、五感を使って思い出し、今まさに体験しているかのように治療の中で再体験し、治療者(カウンセラー)に話していく・・・というやり方をします。 これは自ら向き合い、十分に時間をかけていくことが非常に重要なので、「長時間」つまり1セッション90分とか2時間とかを使いますし、家に帰ってからも「宿題」をやることになります。

やっぱり、大変すぎます。 痛いのや苦しいのは誰でも嫌なものです。 レイプの時の外傷的体験なんて思い出したくもないでしょう。 しつこいようですが、本当にそんなやり方をしなくちゃいけないのでしょうか。

前回の急性ストレス障害ASDの話題に出したように、認知行動療法は認知コンポーネント(認知再構成法)と行動コンポーネント(長時間曝露療法)とに、おおざっぱに分けることができます。 本当は認知コンポーネントにも曝露療法的な側面が入ってきますし、行動コンポーネントにも認知修正の側面が入ってくるのですが、まあおおざっぱに分けることはできるのです。

では心的外傷後ストレス障害PTSDに対して認知コンポーネントと行動コンポーネントにわけて治療をしたらどうなるでしょうか?

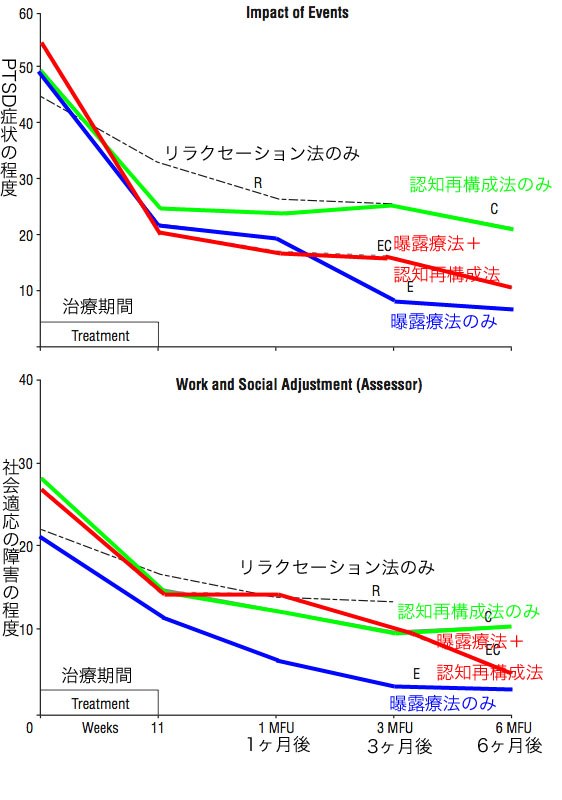

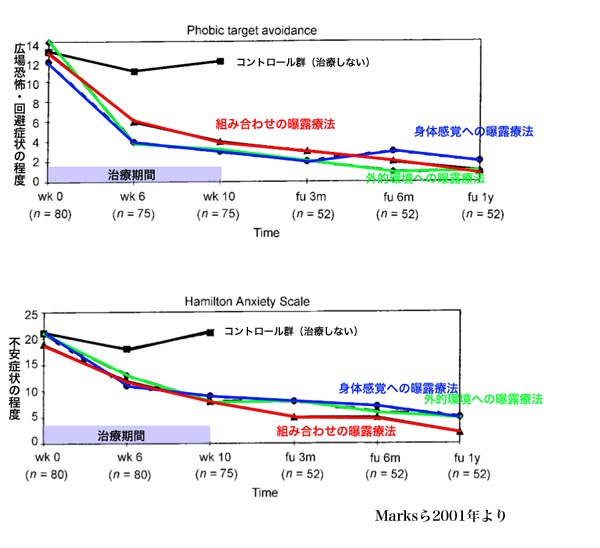

Marks先生たちは、軍人ではなく、一般市民で外傷体験後(事故や事件に巻き込まれるなどの体験)にPTSDになってしまった人たちを集め、認知コンポーネント(認知再構成法)だけを受ける人、行動コンポーネント(長時間曝露療法)だけを受ける人、そしてその両方を組み合わせた通常の認知行動療法を受ける人、にわけて治療を行ってみました。

すると・・・治療を受けない場合(治療の順番待ちの人)に比較して、認知コンポーネントだけの場合も、行動コンポーネントだけの場合も、両方組み合わせた場合も、すべて症状は改善する傾向はありました。 (治療的には明らかに効果が低いと見られている「リラクセーション法」に比較して有意に効果的であることが実証されています。)・・・が、データをよく見てみると、またしても認知コンポーネント(認知再構成法)だけの場合に比較して、行動コンポーネント(長時間曝露療法)だけの場合は治療成績が良いですし、実際、行動コンポーネントだけでもフルな認知行動療法にひけをとらない結果になっています。

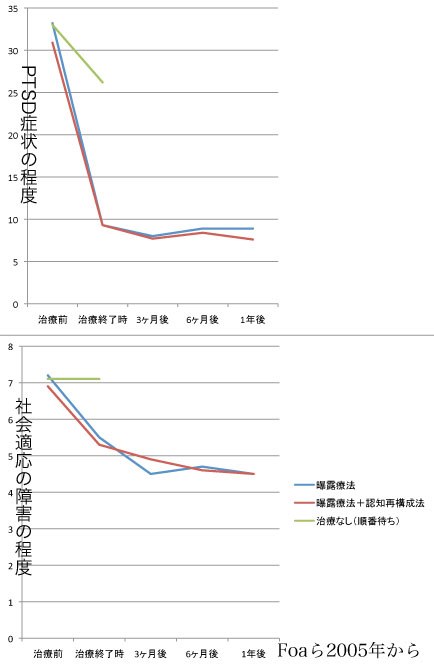

同様の研究をFoa先生たちもしています。 Foa先生たちは主として性的暴力被害に遭った後でPTSDになってしまった女性たち179名を集めて、行動コンポーネントである「長時間曝露療法」を行う人、フルな認知行動療法である「長時間曝露療法+認知再構成法」を行う人、そして何も治療をしない人(治療の順番待ちの人)を比較してみました。

すると、やはり、認知コンポーネントを加えない、行動コンポーネントだけの「長時間曝露療法」は、フルな認知行動療法(「長時間曝露療法+認知再構成法」)に比較して全く遜色ない結果となりました。

これらの結果から言えることは、どうやら一般市民のPTSDの治療においても、不安の対象に自ら向き合い克服していくという治療が最も効果的なのだろう・・・ということです。

「やっぱ、痛いのは嫌だけど・・・」「だけど・・・」というところでしょう。

参考書:

(1) Marks I, et al. Tretment of posttraumatic stress disorder by exposure and / or cognitive restructuring - a controllled study. Arch Gen Psychiatry, 1998; 55: 317-325.

(2) Foa EB, et a. Randomized controlled trial of prolonged exposure for posttraumatic stress disorder with and without cognitive restructuring: outcome at academic and community clinic. Journal of Councelling and Clinical Psychology, 2005; 73; 953-964.

(3) Schnurr PP, et al. Cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder in women - a randomized controlled trial. JAMA, 2007; 297: 820-830.

どこか遠くへ、逃げたら楽になるのかな・・・ パートV

レイプ後PTSDには、非常にしばしば外傷体験に関連した「悪夢 nightmare」が多いことが知られています。 悪夢が嫌すぎるために、眠ることが怖くなってしまい、不眠になってしまう人も少なくありません。

じゃあ、この「悪夢」はどうしたら良いのか?

基本的には、「悪夢」はそのもとになっている疾患の治療で一緒に治っていく傾向があります。 ですので、レイプ後PTSDにともなう「悪夢」も、PTSDの治療をして不安を克服していくと、なくなっていきます。

ただ、それとは別に「悪夢」だけをなくしていく、という治療もあります。

PTSDに伴うものでなくても、普通の「悪夢」を繰り返し見てしまう人は結構います。

そのような場合に、「イメージ・リハーサル治療」という方法があります。 Kellner先生たちが提唱するその方法では、繰り返し見る「悪夢」を思い出してノートに書き出し、それに対して悪夢ではない別の結末を用意した修正版を考えて書き出します。 夢をお好みに書き換えるのです。 そして悪夢ではなく、修正した夢のストーリーを何度も何度もイメージ・トレーニングします。 こうして日中の起きているときに、「白昼夢」として修正版の夢をイメージし、脳にしみこませておくのです。 そんな、割と単純なやり方で、何年にも何十年にもおよぶ「悪夢」を見事退治することができることが示されてるのです。

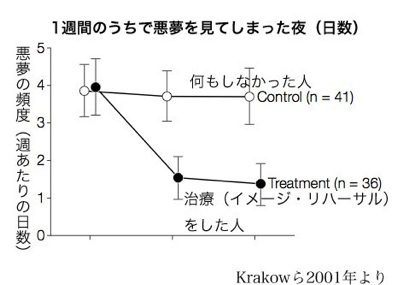

Krakow先生たちは、この「イメージ・リハーサル治療」をレイプ後PTSDに伴う「悪夢」に応用しました。

すると、たった3セッションの「イメージ・リハーサル治療」によって、長年続いていた「悪夢」の頻度ががくっと減ったのです。 それだけではなく、悪夢は自分の力ではどうしようもないのだとあきらめ、無力感を強めていた患者さんたちは、悪夢も自分の力で克服することができることを体験し、ある種の自信を取り戻すことさえできたのでした。

参考書:

(1) Krakow B, et al. Imagery rehearsal therapy for chronic nightmares in sexual assault survivors with posttraumatic stress diorder - a randomized controlled trial. JAMA, 2001; 286: 537-545.

(2) Kellner R, et al. Changes in chronic nightmares adter one session of desensitization or rehearsal instructions. Am J Psychiatry, 1992; 149: 659-663.

フレンド イン ニード

いつも戦争ばかりしているイスラエルでは、軍隊にいる兵士だけでなく、一般市民もしょっちゅうテロの被害にあっているようです。 そのような時の心のケアの仕方も、基本的には軍隊における戦闘ストレス反応の治療の3原則「迅速、近接、期待」に準じているようです。

例えば、1985年のスクールバスと電車の衝突事故(19名の児童と3名の大人が死亡し14名の児童が重傷を負った事故)の後の学校の対応です。

心のケアは事故のあった当日からすぐに、学校において、始められました。 悲劇的な事故で友達を失った子どもたちは、毎日学校に通い、亡くなった子たちについてのことを話したり、絵を描いたり、追悼行事を行ったりすることになりました。 軍隊において仲間との絆を大切にするように、子どもたちは毎日学校に通い、仲間に会い、先生に会うことを強く勧められたのです。 この介入は、介入しない場合と比較されていないために、どの程度有効かということは言えないのですが、それなりに有効であったのだろうと見られています。

日本だと、こういう事態があるとすぐに学校を休校にしてしまったり、子どもたちに事件のことを早く忘れさせようと触れさせないようにしようとする傾向があるので、全然違います。

軍隊における治療の3原則「迅速、近接、期待」は、これまで議論してきたように、そうすることによって回避行動をくじくことになり、不安に向き合うことになるために効果的なのでしょう。 それと同時に、「仲間との絆」も重要な治療的要因になっているようにも見えます。 実際、軍隊における戦闘ストレス反応は部隊の「士気 morale」(≒社会的支持、対人関係による支えられ感 social support)が低く、仲間との絆が弱いと、より生じやすいことが知られているのです。

これは一般市民でも似たようなことが言えるようです。

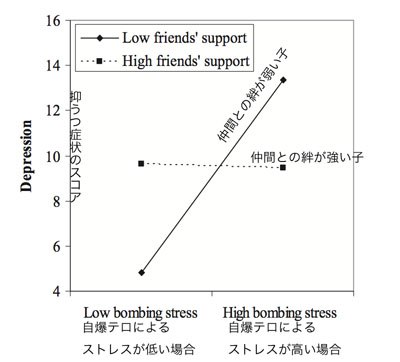

同じイスラエルの研究で、ミサイルが撃ち込まれた地域に住む人たちがどのような心理的反応を起こすかを調べたものがありました。 その時に、ミサイルが撃ち込まれていない地域を「対照群」として選定し、そこの住人のデータも一緒に集めました。 ところが、今度はその地域で自爆テロ事件が起こってしまったのです。 こうして、いつも戦争やテロ被害にあっているイスラエルならではという気もしますが、偶然にも外傷体験を経験する前のデータと、外傷体験後のデータがとれることになったのです。

Shahar先生たちの、思春期の子どもたちを対象にしたこの研究では、(外傷体験前に測定した)仲間との絆が強いと外傷的ストレスに強い傾向があることが示唆されています。 つまり、仲間との絆が強い子は自爆テロによるストレス感が強くても抑うつ的になることはあまりなかったのですが、仲間との絆が弱い子は自爆テロによるストレス感が強いと抑うつ的になってしまう傾向がより強く出てしまうのでした。

軍隊における「迅速、近接、期待」の3原則は、そこに曝露療法的な意味合いがあるだけでなく、「俺たちの部隊」にいる仲間との絆を維持することも重要な治療的要因になっているのかもしれない・・・というお話でした。

参考書:

(1) Milgram NA, et al. "Stress and Coping in Time of War" Brunner/Mazel

(2) Toubiana YH, et al. Crisis interventon in a school community disaster: principle and practices. Journal of Community Psychology, 1988; 16: 228-240.

(3) Shahar G, et al. Terrorism-related perceived stress, adolescent depression, and social support from friends. Pediatrics, 2009; 124: 235-241.

お母さんの力、家族の絆

前回の話は、学校に通う子ども、思春期以降の子ども、そして大人にとっては、仲間との絆が外傷的なストレスに対抗するのにとても大切だという話でした。

ではもっと小さな子どもの場合はどうか? それこそ就学前の子どもだったら?

類推されるのは、小さな子どもにとってのほとんど唯一の頼りになる対人関係である家族の絆がとても大切になってくるだろう、ということです。

そして、実際にそのようです。

またしてもイスラエルからの報告です。 イスラエルでは湾岸戦争の頃に一般市民の住む街にスカッドミサイルが撃ち込まれていました。 (ジュネーブ条約もなにもあったもんじゃありません・・・)

こうしたスカッドミサイルの被害にあって家を壊された8~10歳の子どもたち約80名をその後5年間も追跡調査した研究があります。

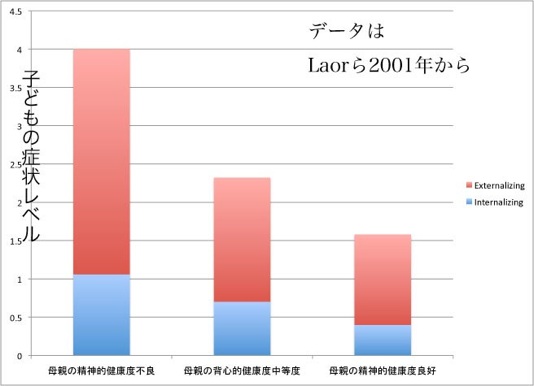

Laor先生らのこの研究では、母親の精神的健康度と、家族の絆 family cohesionが、子どもの心的外傷後ストレス障害PTSDの症状にどのように影響するかを調べています。

ミサイルを撃ち込まれて家を焼き討ちされたわけですから、ほとんどの子どもは当然のようにストレス反応を起こします。

しかし、その後追跡調査をした5年間の間に、約1/3の子どもは症状が改善し、約1/3の子どもは症状があまり変わらず、約1/3の子どもは症状がかえって悪化していきました。

そして、追跡調査開始時点での母親の精神的健康度が高い子どもは5年の間に改善していく傾向があったのに対して、母親の精神的健康度が低い子どもは悪化していく傾向がありました。

さらに、家が壊滅的被害を受けたために遠くの地域に避難した家族は、家族の絆が良好な場合(過保護・過干渉でもなく、疎遠でもない、ほどよい距離と境界線が保たれた良好な関係にある場合)はあまり問題ないものの、家族の絆が不良な場合は子どもの症状が悪化していく傾向がありました。 (避難生活をしなかった家族では、家族の絆の善し悪しはあまり子どものPTSD症状に影響を与えないようでした。 結局、もともと家族の絆が弱い家族は、避難生活にうまく順応できず、ますます家族の機能が悪くなり、すると母親の精神的健康度が悪くなり、すると子どものPTSD症状まで悪くなってしまう・・・ということのようでした。)

やっぱり、小さな子どもにとっては、母親の力と家族の絆は大切なようでした。 そして、母親の力を良好に保つためにも家族の絆が大切なのでしょう。

(またこの論文の著者らは『政府は避難生活が与える心理的影響を重視すべきであり、できるだけ避難生活を短くするように策を講じるべきである』と論じていますが、まあまあもっともな話でしょう。)

参考書:

Laor N, et al. Mother's functioning and children's symptoms 5 years after SCUD missile attack. Am J Psychiatry, 2001; 158: 1020-1026.

不幸が不幸を呼ぶ不幸? パートI

心的外傷後ストレス障害 PTSDは、その名の通り、生命や身体に関わるほどの外傷的体験の後で生じてくる、主として不安症状を中心とした「障害」です。

ところが、「生命や身体に関わるほどの外傷体験」をしてしまう人は結構たくさんいるのですが、その中でPTSDになってしまう人はごく一部です。

いったい、どういう人がなりやすいのか? どういう場合になりやすいのか?

こうしてPTSDのリスク要因があれこれ調べられて行く中で、一見すると不思議な事実が出てきました。

PTSDのリスク要因の1つに、「繰り返し外傷的体験に遭ってしまう」というものがあるのです。

例えば交通事故後のPTSDです。 「生命や身体に関わるほどの」ひどい交通事故を起こしてしまう人は少なくはありません。 しかし、その中で不幸にもPTSDを起こしてしまう人はごく一部です。 ところが、どういう人がPTSDを起こしやすいのかと思ってデータを集めてみると、何度も繰り返し交通事故に遭っている人、という一群があることがわかってきました。

何度も繰り返し「生命や身体に関わるほどの」ひどい交通事故を起こしてしまう人なんて、普通に考えたら、そうそういません。

これは一体どういうことなのか?

やたらとそそっかしく、自動車を運転すれば事故を起こしてしまうような人というのがいて、そういう人が特別にPTSDになりやすいということなのか?

性格的にちょっと粗暴で危険運転をしやすい人が交通事故を繰り返し起こしやすく、なおかつPTSDになりやすいということなのか?

あるいはちょっと悪魔的な発想ですが、一度交通事故を起こして外傷的体験をしてしまい心に傷を負ってしまうと、その後ずっと悪い運命にたたられたように交通事故を起こすようになってしまうのか?? 外傷体験による心の傷が、さらなる外傷体験を呼び寄せてしまう・・・そんなひどい話ってあるのか??

ところが、それがあるようなのです。 「外傷体験による心の傷が、さらなる外傷体験を呼び寄せてしまう」仮説は、本当にあるようなのです。

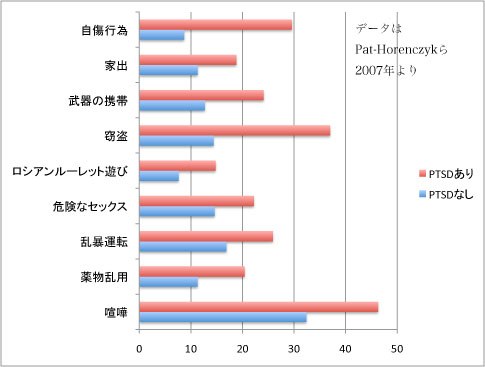

またまたイスラエルからの報告です。 テロによる不幸が後を絶たないイスラエルでは、人々はまたテロの被害にあってしまう不安を抱きながら生活していくようになるようです。 こうした中で、Pat−Horenczyk先生たちは、テロによる被害にあった人、そしてそのためにPTSD症状を起こしてしまった人たちにどのような性格的・行動的変化があるかを、特に思春期の子どもたちを対象に追跡調査してみました。

すると・・・

外傷的体験の後の「心の傷」の症状は、不安症状を中心とするPTSDやうつ病といった「内向的」症状だけでなく、暴力性・衝動性の増大といった「外向的」症状の増加という形でも表れてしまうことが見事に示されたのです。 暴力性・衝動性の増大といった「外向的」症状は、明らかに男女差があり、「うつ」や「不安」といった「内向的」症状が目立つ女性に比較して、男性に多く見られるものでした。 それでも男女問わず、外傷的体験を経験してしまった子は、そうした不幸な体験をしなかった子に比較して、有意にこうした問題行動が増えていました。

さらに、外傷的体験を経験し、その後にPTSD症状を起こしてしまった人では、その傾向は特に顕著に出ていました。

PTSD症状は、普通に考えると、「恐怖条件付け」的な不安症状が中心であり、不安や回避行動などによって、症状のために日常生活が不自由になって苦労することはあっても、その後外傷的体験により遭いにくくするような行動変化になるはずです。 しかし、どういうわけか、そうした症状と同時に、逆に外傷的体験、危険な目に遭いやすくなるような、暴力的・衝動的行動が増えるという方向性での変化も生じてしまうのです。

そんな馬鹿なことがあるのか? なぜ外傷体験を経験しひどい目に遭ってしまった人が、さらに傷つくような行動をしてしまうのか?

その辺の理由は不明ですが、これは実際に臨床的な印象と一致します。 臨床的な経験では、(レイプやその他の暴力被害などで)外傷的体験に遭って心が傷ついた人は、なぜだかさらに自分を傷つけるような衝動的・暴力的・自己破壊的行動に向かいがちなのです。

こうして考えると、心的外傷後ストレス障害 PTSDの「症状」は、よく知られた(診断基準にあげられているような)不安症状だけではないこと、上記のような衝動的・暴力的・自己破壊的性格傾向も重大な問題であること、それらも一緒に治していかないと本当の意味での患者の幸せはおとずれず、その意味で本当の治療とは呼べないであろうこと・・・を感じさせられるのでした。

参考書

Pat-Horenczyk R, et al. Risk-taking behaviors among Israeli adolescents exposed to recurrent terrorism: provoking danger under continuous threat?

不幸が不幸を呼ぶ不幸 パートII

人生に不幸な出来事はつきものです。一見すると、不幸な出来事は(幸福な出来事と同様に)誰にでも公平にやってくるような気がします。 全くの偶然に降りかかってくるものであると考えられがちです。 ところが、よくよく調べてみると、どうやらそうではないのです。

この問題は、当初は、私たちが普通に生活している中で経験する、普通の「生活上のストレス」、「ありふれた不幸」に関して見いだされました。 例えば、仕事がうまくいかないとか、結婚生活がうまくいかないとか、対人関係がうまくいかないとか、そうしたごくごくありふれた、日常生活レベルでの「ストレス」や「不幸」です。

こうした日常生活レベルでの「ありふれた不幸」・「ありふれたストレス」は、どうやらそれをやたらとたくさん経験してしまう人と、それほどでもない人というものが存在することがわかってきました。 よく知られたところでは、いわゆる「神経症的傾向 neuroticism」と呼ばれる性格傾向がある人は、そうでない人よりも「ありふれた不幸」に見舞われやすいことがわかっているのです。 どうやら、そうした「不幸」な出来事を引き寄せてしまう行動パターンを性格的に持っているようなのです。 このため、「今までこれだけ不幸なことがあったのだから、これからはきっと良いことがあるよ」とはならず、むしろデータを冷静に解釈すると「今までこれだけ不幸なことがあったのだから、これからも不幸続きになる可能性が高いよ」と言えてしまうのです。 身もふたもないひどい話です。 のび太君の人生です。

では、日常生活レベルの「ありふれたストレス」、「ありふれた不幸」ではなく、もっと非日常的な、それこそ心的外傷後ストレス障害 PTSDを起こしうるようなひどく外傷的なストレス(暴力的犯罪被害、レイプ被害、命や身体の危険のおよぶようなひどい事故など)だったらどうでしょうか?

Breslau先生たちは、実に執念深く、幾つもの研究を通じて、この問題に取り組んできました。

そのうちの1つの研究では、米国のミシガンに住む1200名もの人たちを3年間追跡調査し、その間にPTSDを引き起こしうるようなひどい「外傷的ストレス体験」をしてしまったかどうかを調べてみました。 すると、3年間の追跡期間の間に、19%もの人が「ひどい外傷的ストレス体験」を経験していましたし、そのうち11%もの人がPTSDを発症していました。

ところで、こうした「ひどい外傷的ストレス体験」がまったくの偶然によって降りかかってくるのかどうかを見てみると・・・

そこには明らかに「偶然」ではない傾向がありました。

つまり、以前にひどい外傷的体験に遭ったことがある人、神経症的傾向がある人、衝動的・攻撃的性格傾向があるような人、はそうではない人に比較して、明らかに高い確率で「ひどい外傷的ストレス体験」に遭っていたのです。 事実、「過去にひどい外傷体験に遭ったことがある人」は、そのような体験がない人に比較して2倍もの確率で、またしても「ひどい外傷的ストレス体験」に遭遇してしまうのでした。

Breslau先生たちは、その後幾つもの研究を行い、過去にひどい外傷的ストレス体験に遭い、なおかつそのためにPTSD症状を起こしてしまった人は、特に高い確率でまたしてもひどい外傷的ストレス体験に遭い、またしてもPTSDになってしまう傾向があることをつきとめたのでした。

(当然、自然災害や全くの巻き込まれ型・居合わせ型の犯罪被害などは「まったくの偶然」によってふりかかかってくるでしょう。しかし、これまでの研究で自然災害による「外傷的ストレス体験」は、暴力犯罪被害のような他人による「外傷的ストレス体験」に比較して圧倒的にPTSDを引き起こしにくいことがわかっています。 そして、その人の性格傾向によって「引き寄せてしまう」のは、こうした「他人による外傷的ストレス体験」が多いようなのです。)

不幸がさらなる不幸を呼ぶ、そんな不幸なことが本当にあるのか?

ひどい話ですが、どうやらそれが真実なのです。 さらに、以前に『生まれと育ち』の『PTSDの遺伝性』の中でもとりあげましたが、Stein先生たちは、PTSDには明らかな遺伝性があること、つまり遺伝子的・体質的にPTSDになりやすい人というのは確かに存在するのであり、そのような人は「ひどい外傷的ストレス体験」を経験するという不幸なことがあったときに心が折れやすいというだけでなく、そもそもそのような「ひどい外傷的ストレス体験」に遭いやすいような行動パターン、破局的な不幸を引き寄せやすい傾向を性格的に持っているようだ、ということを示唆しているのです。

こうして考えていくと、不幸を呼び寄せてしまう、そんな「不幸体質」のようなものをなくしていくことも、PTSDの治療においてはとても重要なのかもしれません。 不安症状を中心とする、わかりやすいPTSD「症状」を治療するだけではなく・・・。

(そんな「不幸体質」のような、性格的な問題を「治療」によって改善することなど出来るのか? その辺の問題は、いずれ「パーソナリティ障害」を議論するときにまた取り上げるつもりでいます。)

参考書:

(1) Breslau N, et al. Traumatic events and posttraumatic stress disorder in urban population of young adults. Arch Gen Psychiatry, 1991; 48: 216-222.

(2) Breslau N, et al. Risk factors for PTSD-related traumatic events: a prospective analysis. Am J Psychiatry, 1995; 152: 529-535.

(3) Breslau N, et al. Previous exposure to trauma and PTSD effects of subsequent trauma: results from the Detroit area survey of trauma. Am J Psychiatry, 1999; 156: 902-907.

(4) Breslau N, et al. A second look at prior trauma and the posttraumatic stress disorder effects of subsequent trauma. Arch Gen Psychiatry, 2008; 65: 431-437.

(5) Stein MB, et al. Genetic and environmental influences on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a twin study. Am J Psychiatry, 2002; 159: 1675-1681.

なぜ軍隊では予備役兵士が、災害救助ではボランティアの人たちが、PTSDになりやすいのか?

前回の話題である『不幸が不幸を呼ぶ不幸』の話の中で、心的外傷後ストレス障害 PTSDを引き起こしてしまうほどの外傷的なストレスという「不幸」は、決してまったくの偶然に、すべての人に公平に降りかかってくるのではなく、その人の持つ性格的・行動パターン的特徴によって、「不幸」な目に遭う確率はずいぶん違ってきてしまうことをお話ししました。

何か悪魔的な力によって「不幸」を引き寄せてしまう「不幸体質」のようなものが存在するのだ、という話でした。

心的外傷後ストレス障害 PTSDは、その名の通り、外傷的ストレス体験を経験した後に起こってきます。 ということは、この「病気」になるためには、(1)外傷的ストレス体験を経験してしまうこと、そして(2)そのために不安症状を中心としたPTSD症状を発症してしまうこと、が必要です。 この2つの条件が、どちらとも、すべての人に公平に与えられているわけではない、というのが問題なのです。

つまり、ほとんどの統計では米国に住む人の実に8割以上が「PTSDを引き起こしうるような外傷的ストレス体験」に遭っていることになっています。 しかし、そのうち実際にPTSDを発症してしまうのはごく一部であり、1割程度です。 ここに個人差があります。 ハイリスクな人というのがいるのです。

さらに、『不幸が不幸を呼ぶ不幸』でとりあげたように、外傷的ストレス体験を経験してしまう確率にも大きな個人差があります。 ハイリスクな人というのがいるのです。

そして、困ったことに、この2つのハイリスク(普通に生活していて外傷的ストレス体験を経験しがちなリスク要因と、外傷的ストレス体験に遭ってしまったときにPTSDを発症しがちなリスク要因)は、だぶってしまうことが多いのです。

もう少し具体的に言います。

「普通に生活していて外傷的ストレスを経験しがちな(性格的・行動パターン的な)リスク要因」としては、(1)知能が高い人よりも低い人、(2)女性よりも男性、(3)穏やかな人よりも攻撃性・衝動性が高い人、(4)抑うつ傾向・不安傾向が高く神経症的傾向があること、などがあげられます。

一方、「外傷的ストレス体験に遭ってしまったときにPTSDを発症しがちなリスク要因」としては、(1)知能が高い人よりも低い人、(2)男性よりも女性、(3)穏やかな人よりも攻撃性・衝動性が高い人、(4)抑うつ傾向・不安傾向が高く神経症的傾向があること、などがあげられます。

なんと、性別以外の項目はほとんどだぶっているじゃないですか。

ところで、かなり昔から軍隊においては「予備役 reserve」の兵士はハイリスクだということが言われていました。(予備役兵とは、普段は一般の仕事をやっていて、戦争等になると自発的に、あるいは招集されて、兵役に加わる人たちのことです。)

これは一体なぜなのか?? ここからが、今回の話の本題です。

Browne先生たちは、英国でイラク戦争に参加した兵士たちを対象に調査を行いました。

すると、やはり、これまで言われていたように、普段から軍隊にいる正規兵士 regularsはPTSD症状4%、精神的疲労症状32%であったのに対して、臨時雇いの予備役兵士 reservesはPTSD症状6%、精神的疲労症状41%とやや高い発症率でした。

では、正規兵士と予備役兵士では何がどう違っているのか?

正規兵士に比較して予備役兵士は、平均すると、より年齢も高く、より学歴も高く、より階級も高く、より後方支援の仕事が多く直接的な戦闘行為に参加することも少なく・・・こうしてみると、PTSDによりなりにくそうに見えます。

しかし、予備役兵士は「臨時雇い」ということもあって、組み入れられた部隊は「寄せ集め」のあまり親しみのない部隊であることが多く、それゆえに部隊の団結力も低く、上官への信頼も弱く、つまり縦のつながりも横のつながりも弱い、とても「俺たちの部隊」とは呼べないような雰囲気の中で仕事をしていることが多いことがわかりました。

(予備役兵士は普段は一般市民として普通の仕事をしているので)慣れない環境の中で、慣れ親しんでいるわけではない人たちと、あまり信頼しているわけでもない上司と、あまり慣れない仕事をさせられている、という感覚があってのことでしょう、予備役兵士は正規兵士に比較して実際に危険な目に遭うことは少なかったのですが、主観的にはより不安を感じ、より命の危険を感じることが多い結果になってしまっていました。

さらにさらに、予備役兵士は正規兵士に比較して家庭でのトラブルや夫婦関係での問題をより抱えていることが多かったのです。

こうしてみると、心的外傷後ストレス障害 PTSDは、命や身体の危険があるような不安をどれだけ実際に経験するかということ以外の、社会的・対人関係的要因も相当に絡んできてしまうのだ、ということが言えそうです。

家庭でのトラブルや夫婦関係の問題など戦闘行為に関連したストレスとは何の関係もないはずですから。

(どうやら、家庭でのトラブルや夫婦関係でのうまくいかなさといった現実問題から逃げ出すように戦争への参加を志願した予備役兵士もいたようなのです・・・。 これでは、戦争中に精神的に具合悪くなるわけです。)

似たような話は米国の9.11事件の後始末の時の現地で働いていた人たちのデータにもあります。

客観的には明らかに危険が高くストレスな体験をしているだろうと予測される警察官(15%)や消防士(14%)などに比較して、より危険の少ない体験をしているだろうと予測される自分から志願してやってきたボランティアの人たち(25%)は明らかにPTSDの発症率が高い結果となっていました。

これも、正規の仕事としてやっている警察官や消防士と比較して、ボランティアの人たちは、慣れない環境で、あまり親しみのない人たちと一緒に、慣れない仕事をやっていることがリスクとなった可能性もありますし、もしかすると、嫌な現実問題から逃げるように被災地のボランティアを志願してやってきてしまった、という人たちも少なからずいたせいかもしれません。

心的外傷後ストレス障害 PTSDは、基本的には動物実験で言うところの「恐怖条件付け」のようなものであって、どんな動物にも起こる生物学的な単純な反応なのだと考えることもできるわけですが、このように社会的・対人関係的要因も絡んでしまうちょっと複雑な側面もあるのだろう・・・という話でした。

参考書:

(1) Heinrichs M, et al. Predicting posttraumatic stress symptoms from pretraumatic risk factors: a 2-year prospective follow-up study in firefighters. Am J Psychiatrym 2005; 162: 2276-2286.

(2) Breslau N, et al. Intelligence and other predisposing factors in exposure to trauma and posttraumatic stress disorder - a follow-up study at age 17 years. Arch Gen Psychiatry, 2006; 63: 1238-1245.

(3) Browne T, et al. Explanations for increase in mental health problems in UK reserve forces who served in Iraq. British Journal of Psychitry, 2007; 190: 484-489.

(4) Perrin M, et al. Differences in PTSD prevalence and associated risk factors among World Trade Center disaster rescue and recovery workers. Am J Psychiatry, 2007; 164: 1385-1394.

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・つもり。 パートI

※題名はまたしても宇多田ヒカルさんの歌詞からのぱくりです。

パニック障害 panic disorderは、ここ最近では製薬会社等の熱心な啓発活動のおかげか、ずいぶんと認知度が上がってきた感があります。(やはりそこは、啓発活動をすることで莫大な利益につながる、というちょっと大人な事情なのでした。)

パニック障害は、急に強い不安に襲われるという不安発作(パニック発作)を起こした後で、それを異常に病的に不安がってしまい(予期不安)、不安発作を起こしてしまいそうな状況を過度に回避してしまうという症状を伴うものです。 パニック障害になった人のうち少なからぬ人は電車の中や地下街、歯医者や美容院といった「急に不安になってもすぐには逃げられない場所」、「閉所」を恐れるようになり、そうした状況を避けるようになってしまいます。 電車の中でも、なかなか駅に止まらない急行電車だけ避けてしまうという人は「パニック障害」の人には多いのですが、ひどくなってくると各駅停車にも乗れなくなってしまうとか、家から出ることそのものが不安で出来なくなってしまうということさえあります。

実は、ちょっとしたきっかけで「パニック発作」を起こしてしまうことは「健常者」にも結構な確率であるようなのですが、これが「健常者」と「パニック障害の人」で大きく決定的に違うのは、パニック発作をまた起こしてしまう事への、病的なほどに過度なとらわれがあるかどうか、ということになります。 つまり、「パニック障害」の本質は、パニック発作を起こしてしまうという問題ではなく、その不安に病的なほど過度に(強迫的に)とらわれてしまっているという問題、といった方がより近いかもしれません。

多くの場合、特にパニック発作を起こしてしまいそうな状況の中(急行電車の中など)で、パニック発作を起こしてしまう事への不安にとらわれると、不安になることへの不安が加速度的に強くなっていき、しまいには本当に不安発作に至ってしまう、ということになります。 そうしたことを何度か繰り返しているうちに、ますます不安が強くなってしまいます。

(不安になることへの不安にとらわれてしまうと、逆にどんどん不安になってくるというのは、おわかりでしょうか。 例えば、ピラニアが泳いでいる水槽の上に蓋が閉まった状態で乗せられている被験者のことを想像してみてください。 被験者の身体には「不安感知装置」がついていて、『あなたが不安になるとセンサーが働き、ピラニアの水槽の蓋が開いて落ちてしまうので絶対に不安にならないように・・・』と言われて不安にならない人はたぶん滅多にいないでしょう。 そういうことなのです。)

このようなパニック障害は、実はそれほどまれな疾患ではなく、生涯有病率 lifetime prevalence(=人が一生のうちに一度はかかってしまう率)はだいたい2%程度と見積もられています。 そして、非常にしばしば慢性化してしまうことも知られています。

それもそのはずで、多くのパニック障害の人にとって、パニック発作の不安にとらわれてしまうと、パニック発作がとても耐え難く怖いもののように感じられ(人前でパニック発作を起こしてしまうことは自分の「弱さ」を露呈しているようで耐え難いくらいに恥ずかしいことであると感じている人も少なくありません)、なんとしてもそれを避けようとするようになるのです。 こうして避けているうちはパニック発作はかなり防げるのですが、そのかわり避け続けの人生になってしまいます。 パニック障害の不安も、単純恐怖症や心的外傷後ストレス障害の不安と同様に、不安に向き合っていかないと克服できないものなので、避け続けているかぎり克服もできず、「不安になってしまうことへの不安」はずっとずっと続くことになってしまうわけです。

さて、そんなパニック障害は、たいてい、そこに外出恐怖や電車に乗る事への恐怖など日常生活に支障が出るほどの「回避行動 avoidance behavior」が伴われてくると、そのあまりの不便さについに精神科を受診するようになることが多いのです。 (なので、精神科を受診するパニック障害の人は、たいていが「パニック障害単体」ではなく、「パニック障害+広場恐怖 panic disorder with agoraphobia」となってきます。)

治療としては、通常は薬物療法と行動療法が併用されることになります。

パニック障害は「パニック発作を起こしてしまうこと」が問題なのではなく、むしろ「パニック発作を起こしてしまうことに病的なほど過度に(強迫的に)とらわれてしまうこと」の問題と考えた方が良いだろうことはお話ししました。 そんな強迫的なとらわれを軽減する薬物療法として、強迫性障害やうつ病の治療にもつかわれる「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI」があります。 普通は、副作用も少なく安全性も高く依存的になってしまうことも少ないこの薬を使います。 (ほとんど同じ理由で、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬 SNRIなどのその他の抗うつ薬を使うこともあります。) こうした薬物療法を行うことで、「不安になってしまうことへの不安」へのとらわれが軽減され、そのために実際にパニック発作を起こしてしまうことが減ることになります。 その状態でこれまでは避けてきた状況に自ら進んで向かっていく練習(行動療法的な曝露療法 exposure therapy)を繰り返すことで、ほとんどのパニック障害は克服されていくことになります。

ここで、薬物療法だけでなく、これまでの回避行動をやめて、これまでは不安のために避けていた状況に自ら進んで向き合っていくことはほぼ必須です。 この曝露療法の考え方も、これまでの単純恐怖症や心的外傷後ストレス障害の不安に対する曝露療法の考え方と同様で、(1)十分な時間をかけて正面からしっかり不安に向き合ってくこと、(2)自ら進んでそうしていくこと、(3)身体が覚えるように一定以上の頻度で繰り返し繰り返し練習していくこと、が「不安の消去」のためには大切だと考えられています。 不思議なもので、人は「不安」に後ろから不意打ちされるとひどく不安になるのですが、自分から正面から向き合っていこうとすると、それほど不安に圧倒されなくなるものです。 ですので、曝露療法をするときには、これまで避けていた状況に自分から入っていき、「今日はどのくらい不安が襲ってくるか自分で見てやろうじゃないか」というくらいの気構えでいることで、曝露療法に入る前に予測していたよりはずっと不安に圧倒されずに練習していくことが通常はできるのです。

薬物療法では、過去にはベンゾジアゼピン系抗不安薬(アルプラゾラム=ソラナックス、エチゾラム=デパスなど)が多用されていたことがありますし、今も内科系の先生などはそうしているかもしれません。 しかし、ベンゾジアゼピン系抗不安薬はパニック発作に対して即効性があるものの、極めて高頻度で依存を形成してしまい、「この薬があれば大丈夫」=「この薬がないと不安」という状態にさせがちであり、パニック障害の治療をかえって難航させ長引かせてしまう傾向があるので、よほどのことがないと使うべきではないし、使う時は極めて慎重に計画的に使うべき、と最近ではされています。 (よほどのこと、というのは、早くパニック発作をなんとしてでも抑えていかないと会社に行けなくなってクビになってしまうとか、学校に行けなくなって単位を落としてしまうとか、そういう事情です。)

・・というあたりが「パニック障害」についての一般的な予備知識でしょうか。 そんな予備知識をベースに、次回パートII以降に続きます。

※パニック障害あるいはパニック発作は、いわゆる単純な、狭い意味の「パニック障害」だけでなく、例えば双極性障害、うつ病、統合失調症の初期・軽症例、パーソナリティ障害、などに合併していることもあります。 その場合は、そのおおもとの疾患によって性質が異なってくるでしょうし、おおもとの疾患の治療の方が優先されるでしょうから、この後でここで議論していく「狭い意味のパニック障害」とは少し違ってくるでしょう。

参考書:

American Psychiatric Association "Practice Guideline for the Treatment of Patients with Panic Disorder"

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・つもり。 パートII

パートIでお話ししたように、パニック障害(+広場恐怖)の治療は、曝露療法を中心とした認知行動療法と薬物療法の組み合わせが通常は行われます。

ここで、薬物療法は選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIなどの抗うつ薬が中心になり、抗不安薬はできるだけ使わないことが基本です。(行動療法に抗うつ薬を組み合わせることで、どちらか単独よりもずっと治療効果が高いことがわかっているからです。)

また「認知行動療法 cognitive behavior theray」といっても、実際には不安であるがゆえに避けてきたものに自分からすすんで向き合っていく「曝露療法 exposure therapy」が中心であり、認知行動療法のうち「認知コンポーネント」は、曝露療法に向き合うことを続けるために必要な部分や心理教育的なもの以上には、それほど重要でもなさそうなことが示唆されてもいます。

しかし、「パニック」と呼ばれるほど強烈な不安を前に、自分からすすんで不安に向き合っていくのは容易なことではありません。

不安に向き合う作業をするときに、その不安を軽減するために「抗不安薬」を使ってはダメなのでしょうか?

不安を軽減するために使われる薬はベンゾジアゼピン系抗不安薬が中心です。 ここにはアルプラゾラム(ソラナックス)やエチゾラム(デパス)などが含まれますが、いずれも短時間で(服用して10分~30分)強力に不安を軽減してくれます。 ですので、パニック発作が起こってしまっても抗不安薬を飲めば不安発作を止めることができますし、不安発作を起こしてしまう不安(予期不安)も忘れさせてくれます。 一見すると良い薬じゃないですか。 なぜこれを「できるだけ使わないことが基本」なんて言うのでしょう?

「パニック障害」は放っておくと慢性化することが多い病気です。 「慢性化する」ということは、ずっと続くということです。 薬物療法によって症状を改善することができても、薬物療法を止めると症状が再発するようでは困るのです。

ですので、通常は永続的に「治しきる」ことを目標にします。 曝露療法を行い、これまでは避けてきていた不安に向き合うことをし、永久的に不安を克服することを目指すのです。

ところが、永久的な不安の克服を目指してせっかく曝露療法を行っても、その時に抗不安薬を使ってしまうと、かえって治療成績が下がってしまうことが示唆されているのです。

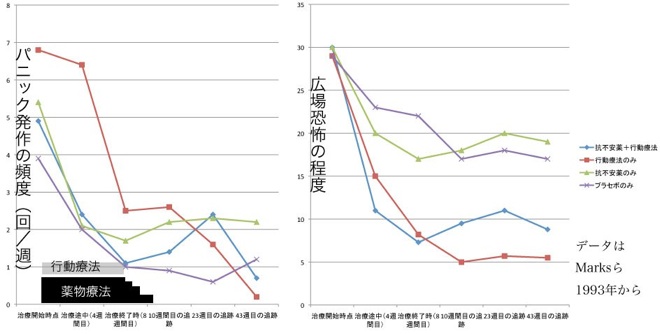

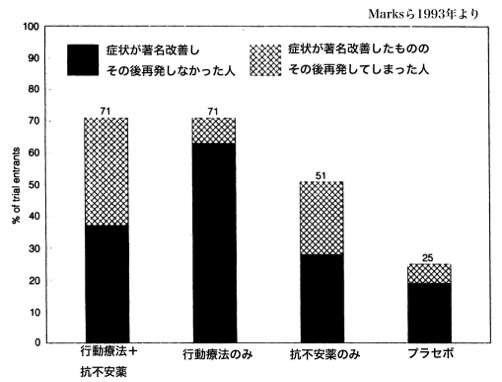

Marks先生たちが行った非常に大規模な研究では、パニック障害の患者さんを154名も集めて、(1)抗不安薬であるアルプラゾラム(ソラナックス)による治療だけを行う群(基本的には役に立たないと考えられている心理社会的介入である「リラクセーション法」を心理社会的介入の「プラセボ」として行いはします)、(2)行動療法である曝露療法による治療だけを行う群(薬のプラセボとしてラムネ菓子のようなものを服用することはします)、(3)抗不安薬+行動療法を行う群、(4)薬はプラセボを使い心理社会的介入もプラセボ的である「リラクセーション法」を行う群、にわけて8週間治療し、その治療終了後も約半年間追跡調査してみました。

その結果・・・・

行動療法である曝露療法は、治療効果が出てくるのに時間がかかるものの、長い目で見ると、症状は順調に軽減していき、治療終了後も改善が続き、治療終了してから半年後を見てみると、一番治療成績が良くなっていました。

それに対して、抗不安薬による治療はすぐに治療効果が出てくるように見えるものの、1ヶ月ほどでそれ以上には改善しなくなってしまい、治療終了後の追跡調査ではプラセボとかわらないか、むしろそれよりも悪い成績になってしまっていました。

そして、抗不安薬を飲みながら曝露療法を行うと、その治療成績はその2つの間になってしまい、結果として行動療法単独で治療を行うよりも治療結果が悪くなってしまうのでした。 行動療法単独で行う場合に比較して、特に再発の多さの点でずっと劣る結果になってしまったのです。

パニック障害の患者さんは、おそらくその大部分が一生涯ずっと抗不安薬を飲むなんて望んでいないでしょうから、永久的に不安を克服するためには、抗不安薬など最初から使わない方が良いわけです。

しかし、なぜ抗不安薬を使うと曝露療法の効果がかえって悪くなってしまうのか?

これは『飛ぶのが怖い』でも議論したことですが、いくつか理由は考えられます。

1つは、抗不安薬によって不安を軽減すること自体が一種の回避行動、「お守り行動」になってしまい、曝露療法が台無しにされている可能性です。 パニック障害の人は、不安を避けるために何らかの「お守り行動 safety behavior」をしていることが少なくありません。 外出中に不安になったときに誰かに連絡できるようにと常に携帯電話を持ち歩くとか、です。 こうした「お守り行動」を続けている限り、せっかくの曝露療法の効果が台無しになることが知られているのです。 抗不安薬という強力に不安を抑える薬を飲むことが「お守り行動」になってしまっている可能性は十分にあるでしょう。

また、ベンゾジアゼピン系抗不安薬には「状態依存記憶 state dependent memory」あるいは「状態依存学習 state dependent learning」と呼ばれる性質を引き起こしてしまうことが知られています。 つまり、ベンゾジアゼピン系抗不安薬が効いている脳の状態で学習したことは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬が効いていない脳の状態の記憶にはうまく残らないという性質です。 このため、せっかく曝露療法によって「不安の消去」と呼ばれる学習をしようとしても、ベンゾジアゼピン系抗不安薬を使っている間に学習したことは、ベンゾジアゼピン系抗不安薬の効果が無いときの脳には残っていない、ということが理屈的には起こりうるわけです。

まあ、理由はなんであるにしろ、曝露療法の基本は、(1)十分な時間をかけて正面からしっかり不安に向き合ってくこと、(2)自ら進んでそうしていくこと、(3)身体が覚えるように一定以上の頻度で繰り返し繰り返し地道に練習していくこと、につきます。 抗不安薬を使ってしまうと「正面からしっかり不安向き合ってくこと」にはならなくなってしまい、やはり問題なのでしょう。

やはり、不安の克服に王道はないのでしょう。

参考書:

(1) Barlow et al. Cognitive-behavioral therapy, imipramine, or their combination for panc disorder - a randomized controlled trial. JAMA, 2000; 283: 2529-2450.

(2) Marks IM, et al. Alprazolam and exposure alone and combined in panic disorder with agoraphobia. a controlled study in London and Toronto. British Journal of Psychatry, 1993; 162: 776-787.

(3) Barlow DH (Ed) "Anxiety and Its Disorders - The Nature andTreatment of Anxiety and Panic" Guilford Press

(4) Craske MG & Barlow DH. "Mastery of Your Anxiety and Panic - Therapist Guide" Oxford University Press

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・つもり。 パートIII

パニック障害+広場恐怖の治療には、認知行動療法的な治療が、特に曝露療法と呼ばれる、不安に自分からすすんで向き合っていくタイプの治療的努力がほぼ不可欠であることを議論してきました。

つまり、パニック障害とは、パニック発作を起こしてしまうことが問題なのではなく、パニック発作を起こしてしまうことへの不安に過剰にとらわれてしまうことが問題なのだということ。 そのような不安になってしまう状況を避けようとしてしまうことで不安をより強め長引かせているのだということ。 なので、治療では、そのような不安になってしまう状況(例えば閉鎖空間に居続けることとか、心臓の鼓動がドキドキしてることを感じることとか)にあえて自分からすすんで向き合っていき、不安ではあっても圧倒されることでもなく、乗り越えることができるものでもあることを繰り返し経験していくなかで、不安を克服していくということが必要になってくる・・・という話でした。

でも、本当にそんな根性論のような治療が必要なのでしょうか?

それに、パニック障害を生じてしまう患者さんの話をよく聞いてみると、たいていはパニック発作を起こしてしまった背景になんらかの心理的なストレスがあることに気づきます。 「なんらかの心理的なストレス」は、たいていは、対人関係の葛藤で「きゅうくつで息苦しい」状況になっているものです。 こうしてみると、患者さんは本当は対人関係葛藤で「きゅうくつで息苦しい」思いをしていることで、身体的な「きゅうくつで息苦しい」感覚に過剰に敏感になってしまっているのであり、これを背景にパニック発作を生じたり、「きゅうくつで息苦しい」状態になってしまうことを過度におそれるようなとらわれを生じるのかもしれない、と思えてもきます。

パニック発作への不安を曝露療法的に治していくのとは別に、こうした背景にある心理的なストレスを解消あるいは軽減していくことで、不安発作が減ってきたり、不安発作へのとらわれ不安(予期不安)が軽減されることはないのでしょうか?

患者さんが、主として対人関係で抱える葛藤や不安に焦点づけて、その適応的な解消を促していく治療には、これまで精神力動的精神療法(精神分析的精神療法)と支持的精神療法がありました。

精神力動的精神療法(精神分析的精神療法)は、患者さんと治療者(カウンセラー)との間に展開する感情的な葛藤(患者さんのカウンセラーに対する傷つけられ感、不安、怒りなどなど;これらを総称して「転移 transference」と呼びます)を積極的にとりあげ、それと向き合い、理解していくということを重視します。 つまり治療者・患者関係に展開する感情的な葛藤(転移)を扱うかどうかが精神力動的(精神分析的)精神療法の特徴であり、症状的な不安に向き合うものではないにしろ、別の不安に向き合うことになり、これはこれで結構大変な治療になっていきます。

それに対して過去に「支持的精神療法」と呼ばれていたものには、現在はより定義付けを新しくして「対人関係療法 interpersonal psychotherapy」と呼ばれるものや、「エモーション・フォーカスド・セラピー emoton−focused psychotherapy」と呼ばれるものが含まれてきますが、これらは基本的に患者の対人関係葛藤に焦点付けをし、共感的な理解を示しながら感情を明確化・具体化するように促していきますが、治療者・患者関係での葛藤にダイレクトに切り込んでいくことはしません。 「転移」は扱わない、その意味での不安への直面化はしないでいく、というのが基本です。

一般に、精神力動的(精神分析的)精神療法は、その人の性格的な問題を修正することを主な目的にする治療であり、その意味ですごく長期間かかることが当たり前の治療であるため、(パーソナリティ障害の合併がない)パニック障害のような限定的な問題に対してわざわざそれを行っていくことには抵抗があるものです。

前置がとんでもなく長くなりました。

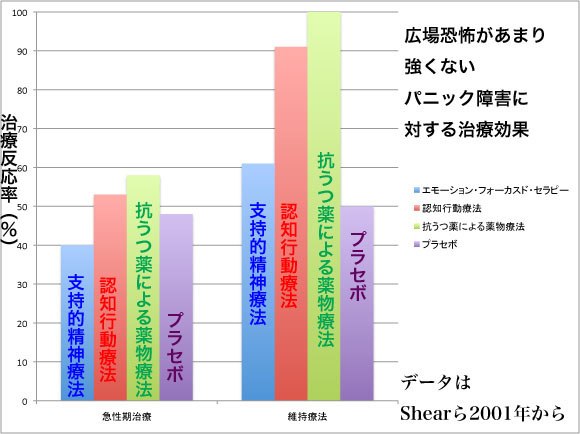

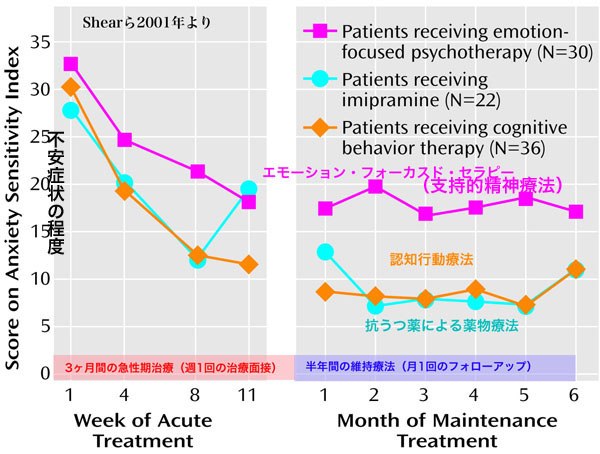

というところで、じゃあ、支持的精神療法はパニック障害に対して役に立たないのだろうか? ということをShear先生たちは調べてみることにしました。

まずはShear先生たちはパニック障害+広場恐怖の患者さんをそれぞれ20名くらいずつ「認知行動療法」を3ヶ月行う場合と、「支持的精神療法」の一種である「エモーション・フォーカスド・セラピー」を3ヶ月間行う場合とで、その効果を比較してみました。 すると、3ヶ月の治療終了時点でも、その半年後のフォローアップでも、パニック発作の頻度や広場恐怖の程度などの改善面で「支持的精神療法」は「認知行動療法」にそれほど遜色ない結果を上げられたように見えました。

この結果に気をよくしたShear先生たちは、もっと精度の高い研究を組んでみることにしました。(1)「支持的精神療法」である「エモーション・フォーカスド・セラピー」、(2)「認知行動療法」、(3)抗うつ薬(イミプラミン)を使った薬物療法、(4)ただのプラセボ(偽薬)を投与されるだけの場合、それぞれに25~30名の患者を割り当て、3ヶ月の急性期治療、その後半年の維持療法(月1回の通院)、すべての治療が終了した半年後のフォローアップ、での治療成績を比較してみたのです。 「支持的精神療法」を行うカウンセラーはShear先生みずからがスーパービジョンを行い、「認知行動療法」を行うカウンセラーは認知行動療法の大御所であるBarlow先生にスーパービジョンをしてもらうという熱の入れようでした。

その結果・・・

Shear先生にとっては残念無念な結果といいましょうか、「支持的精神療法」は「認知行動療法」に比較して、ほとんどすべての治療効果の面で惨敗でした。 (唯一、「支持的精神療法」が「認知行動療法」に比較して勝っていたのは、その脱落率の低さだけでした。)

事実、「支持的精神療法」は「ただのプラセボ(偽薬)」を投与されるだけの場合に比較して、優位性を示すことさえできなかったのです。

しかも、さらに興味深いことに、「支持的精神療法」は治療効果の面では最低であったにもかかわらず、脱落率の低さの点では「認知行動療法」(ドロップアウト率53%)よりも「薬物療法」(42%)よりも、さらに「プラセボ投与」(87%)よりも良い結果(「支持的精神療法」40%)になっていました。

これはこれで驚くべき結果です。 なぜなら治療効果の面では「支持的精神療法」は「プラセボ」と比較して変わらないくらい、効かないのにもかかわらず治療を続ける傾向がある、ということを意味しているからです。

これはどういうことか? 支持的精神療法は効きもしないのに、患者さんは止めずに続ける傾向がある? 逆に認知行動療法は効くのに、患者さんは止めてしまう傾向がある?

この点はShear先生たちも重要だととらえていて、論文の中でも『治療効果があがらないのに脱落率が低いということは、パニック障害の患者には基本的に不安を回避する傾向があることのあらわれなのかもしれない』と述べています。

つまり、(不安を引き起こすことはあっても)有効な治療さえも「回避」してしまっていることの結果として、効きもしない治療に長くとどまってしまう傾向があるのだ、ということもあるのかもしれないです。 自分はちゃんと「治療」しようとしているのだ、という自分への言い訳のために、不安を引き起こさない、しかし効かない、「治療らしきもの」にしがみつき続けてしまうことがある・・・

私たち人間にはどうしてもそういう弱いところがあるみたいです。

参考書:

(1) Shear MK, et al. Cognitive behavioral treatment comared with nonprescriptive treatment of panc disorder. Arch Gen Psychiatry, 1994; 51: 395-401.

(2) Shear MK, et al. Emotion-Focused Psychotherapy for patients with panic disorder. Am J Psychiatry, 2001; 158; 1993-1998.

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・つもり。 パートIV

『逃げたら余計・・・パートIII』で、ほんの少しだけ、症状的にパニック障害として表れるものの背景に心理的なストレスがありそうなことをお話ししました。

パニック発作を頻繁に起こしてしまう人というのは、たいていは、仕事や対人関係のストレスなど、何かに追い詰められていて、症状とは別の意味で、息苦しくなっているものです。

なので、通常の薬物療法や認知行動療法の理屈が言うように、何もないところにふってわいたように不安発作が起こってしまい、そのうちその不安にとらわれるようになり、パニック障害が完成してしまうのだ、という話は、臨床現場でわりとちゃんとパニック障害の治療にあたっている臨床家からすると、そんなわけないだろう、と言いたくもなるのです。

経験的な、臨床的な印象としてはそうなのですが、やはり科学ですから、印象でものを語っては良くありません。

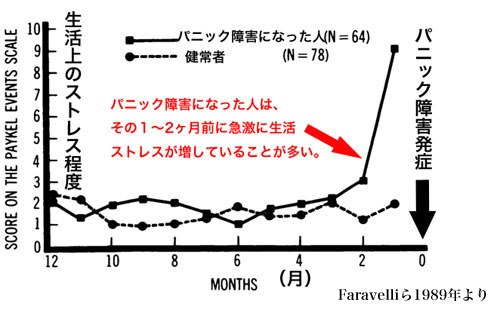

で、実際にどうなのかをFaravelli先生たちは調べてみました。

Faravelli先生たちは、最近パニック障害になってしまった人を集めて、この1年間にどんな生活上のストレスがあったかを系統的に聞き出し、点数化してみました。 これと、パニック障害を起こしていない普通の健常者を集めて、この1年間に体験した生活上のストレスの程度と比較してみたのです。

すると、やはり、最近になってパニック障害を起こした人は、健常者に比較して、明らかに最近の生活上のストレスを多く、強く、体験していることが多いということが示されたのです。 事実、「重大なストレス」をこの1年に体験した人は、健常者では35%であったのに対して、最近になってパニック障害になった人では64%にも上りました。 しかも、パニック障害になった人を見てみると、パニック障害を発症する1~2ヶ月前に大きなストレスを体験していることが多かったのです。

また、Scocco先生たちは、うつ病に対する短期療法として知られる「対人関係療法」で「うつ病を引き起こしがちな対人関係の問題」として取り上げられる4つの対人関係葛藤、すなわち「対人関係の役割の変更」、「対人関係の不和」、「対人関係の喪失」、そして「対人関係の乏しさ」といった問題が、パニック障害になってしまった人たちの背景要因として、どの程度実際にあるだろうか? ということを調べてみました。

すると、「対人関係の役割の変更」は93%、「対人関係の乏しさ」は86%、「対人関係の不和」は75%、「対人関係の喪失体験」は38%もの人が、この1年の間に体験していたのです。

やはり、生活上のストレス、特に対人関係的なストレスは、パニック障害という症状を引き起こす重要な心理的な要因になっているのではないでしょうか?

さらにさらに、Heldt先生は、パニック障害に対して認知行動療法(3ヶ月間の集団的認知行動療法)を行って症状が治った(寛解した)状態にたどりついた人のうち、どういう人がその後2年間で再発してしまうのかを追跡調査してみました。

これまでの研究結果が示唆するように、認知行動療法は確かによく効きましたし、治療効果も基本的には持続する傾向がありました。 事実、2年後の追跡調査でも70%もの人は、ずっと治ったままであり再発はしていなかったのです。 しかし、30%の人はいったんは治ったはずだったのに再発していました。

どのような人が再発しやすいのか? 意外と言えば意外なことに、治療前のパニック障害の重症度や罹病期間などはほとんど再発率との関連性はありませんでした。 むしろ、「対人関係での葛藤」というストレス要因が再発の大きな要因になってしまうことが示されたのです。 「対人関係の葛藤」がない人に比較して、「対人関係の葛藤」というストレスがある人は3倍もの確率で再発していたのです。

ということは、やはり、対人関係の葛藤などの心理的なストレスは、パニック障害の間接的な要因となっているのだろう、最初のパニック発作を引き起こしてしまうし、一度治っても再発させてしまうし、おそらくは慢性化しているパニック障害の背景要因としても存在しているのだろう・・・と言えそうなのです。

通常の認知行動療法が想定するようなパニック障害のメカニズム、つまり不安発作を起こすことへの過度なとらわれと、それによる回避行動がパニック障害の症状をより強化し維持してしまっているのだ、ということは確かに本当でしょう。 しかし、それ以外のメカニズムも背景にあることも本当なのでしょう。

では、認知行動療法のように症状そのものを治療のターゲットにするのではなく、背景にある対人関係の葛藤や、そのもとになっている(あるいはそれを図らずも維持・助長してしまっている)その人の性格的な要因などを治療のターゲットにすることで、間接的にパニック障害の治療となることもあるのではないか?

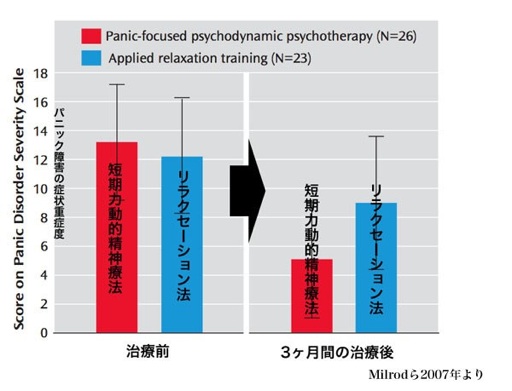

実は、ずいぶん昔から精神力動的(精神分析的)精神療法 psychodynamic (psychoanalytic) psychotherapyは、そういう考え方で、昔は「不安神経症」と呼ばれていたもの、つまり今は「パニック障害」と呼ばれているものを治療し、それなりの成果をあげていました。

ただ、ここが古くからある精神力動的(精神分析的)精神療法のいけないところで、古くからある分だけ、ちゃんとした科学的な検証をしてこないでいたのです。 経験的に効いているようだから、いいじゃん、的な発想です。 これはいけません。 これではまるで漢方薬や民間療法のレベルです。

そこで、Milrod先生たちは、一応「パニック障害に焦点づけられた精神分析的精神療法 Panic−Focused Psychoanalytic Psychotherapy」と名付けてみましたが、要するに普通の短期力動的精神療法をパニック障害の人を対象に行い、本当に効果があるかどうかを確認してみました。

3ヶ月間の短期力動的精神療法=「パニック障害に焦点づけられた精神分析的精神療法」を行った場合と、同じ期間だけ精神療法としてはほとんど役に立たないと考えられている「リラクセーション法」を行った場合(プラセボ的介入)とで、治療効果を比較してみたのです。 その結果、やはり、短期力動的精神療法は、ただの「リラクセーション法」に比較して治療効果は高く、パニック障害の症状そのものに対する効果(治療反応率がリラクセーション法では39%であったのに対して、短期力動的精神療法では73%)だけでなく、身体的な認知の歪み(身体的な異変をすぐに破局的な不安にとらえてしまう傾向)も、対人関係も、社会的機能も、生活の質QOLの点でも、すべてにわたって良好な改善を示したのでした。

ここで、Milrod先生たちの「精神力動的(精神分析的)精神療法」が、以前ご紹介した「支持的精神療法」とは違い、治療者・患者関係に生じる嫌な気持ち(「転移」)を含めた対人関係葛藤に直接的に向き合っていくことを重視している、ということは重要かもしれません。

精神力動的(精神分析的)精神療法では症状的な不安に向き合っていくことはしません。 認知行動療法のように、曝露療法は行いませんし、認知の歪みを修整することをわざわざに行うこともしません。 しかし、別の面で(対人関係葛藤という面で)不安に向き合うことを強くすすめていくのです。 この点が、「支持的精神療法」との大きな違いです。

認知行動療法と精神力動的(精神分析的)精神療法。 背景理論も、治療の進め方も、全く違った精神療法です。 しかし、向き合う不安の側面は違っていても、両方ともこれまでは避けてきていた不安に向き合うことを治療の中心的な作業にしていくという点では共通しているように見えることは興味深いところです。

これまでは避けてきていた不安に向き合うこと、逃げずに向き合い続けること、そうして不安を克服していく(より適応的な対処法を身につけていく)こと・・・がどうしても必要なのだろう、と思わされるのです。

参考書:

(1) Faravelli C & Pallanti S. Recent life events and panic disorder. Am J Psychiatry, 1989; 146: 622-626.

(2) Scocco P, et al. Interpersonal problem areas and onset of panic dsorder. Psychopathology, 2007; 40: 8-13.

(3) Heldt E, et al. Predictors of relapse in the second follow-up year post cognitive-behavior therapy for panic disorder. Revista Brasileia de Psiquiatria, 2011; 33: 23-29.

(4) Milrod B, et al. A randomized controlled clinical trial of psychoanalytic psychotherapy for panic disorder. Am J Psychiatry, 2007; 164: 265-272.

(5) Milrod B, et al. "Manual of Panic-Focused Psychodynamic Psychotherapy" American Psychiatric Press

逃げたら余計、怖くなるだけって、分かってはいる・・つもり。 パートV

パニック障害(+広場恐怖)に対する治療についての、これまでの話をまとめてみます。

パニック障害(+広場恐怖)の症状がずっとずっと続いてしまっている要因としては少なくとも2方面あるようでした。

1つは背景の、主として対人関係葛藤などの心理的ストレス要因。 対人関係葛藤などの心理的ストレスでつらくなり、行き詰まってしまい、息苦しくなり、心が弱ってしまっているということ。

もう1つは純粋に症状が症状を維持・強化しているという側面。 つまり、最初は何らかの原因があって(この「何らかの原因」というのが対人関係ストレスなどで心が弱ってしまっている、ということでしょうが)、パニック発作を起こしてしまう。 すると、パニック発作を起こした時の不安な感覚が忘れられなくなってしまい、それにとらわれてしまい、避けるようになってしまう。 すると、不安症状というのは逃げたら余計に怖くなるという性質があるために、不安の回避が不安を強め、すると余計に不安の回避が強まり、すると余計に不安になり、・・・というどこまでも続く悪循環になってしまい、「パニック障害(+広場恐怖)」という「病気」を維持・強化してしまっている、ということ。

前者の、背景にある対人関係などの心理的なストレス要因をちゃんと見つけ出し、しっかりとそれに向き合い、適応的に解決していくことを目指しているのが「精神力動的(精神分析的)精神療法」のやり方でした。

他方、後者の、症状が症状を維持・強化している悪循環を断ち、症状解消に向かわせる方法が「曝露療法」と中心とする「認知行動療法」のやり方でした。

でも、ちょっと待ってください。 確かに、「精神力動的(精神分析的)精神療法」は、扱う内容が対人関係の問題というようにやや込み入った話になっていますし、扱っていく「対人関係の問題」には治療者・患者関係に生じる葛藤的な気持ちも含まれてきますから、どうやっても「治療者(カウンセラー)」という相手が必要でしょう。 しかし、「認知行動療法」で行う主な治療的作業は、不安であるがゆえに避けてきていた不安の対象に自分から、計画的に向き合っていくことだけです。 大切なのは、ちゃんと自分で計画して「不安に向き合う」練習を続けられるかどうかということだけのような気がします。 これなら「治療者(カウンセラー)」はわざわざ必要ないのではないでしょうか? 自分だけでできるのではないでしょうか?

「テニス」や「柔道」などの対戦型のスポーツは、どうやったって相手がいないと練習できません。 しかし「陸上競技」や「水泳」のような対戦型ではないスポーツは、ちゃんとした練習の仕方さえ知っていれば、一人で練習できそうではないですか。

では、パニック障害(+広場恐怖)に対する認知行動療法(というか「認知コンポーネント」はあまり重要ではないことがわかっているので、ほとんど単純に「曝露療法」を行う行動療法と考えて良いわけです)は、マニュアル本を読みながらの(あるいはほんの時々だけ「コーチ」に合うだけの)自主練習が可能なのではないか?

そんな発想で、実際、これまでのお話に何度も出てきているMarks先生たちは、パニック障害の人向けの「自主練習」マニュアル本を出版し、治療の中心部分は自宅で行う「自主練習」にあるやり方で大きな成果を出せることを証明してきていました。 (というか、認知行動療法というのは、もともと自宅で自分で行う「宿題」が治療の中心部分になるのですよね。)

例えば、Marks先生たちはパニック障害(+広場恐怖)の患者さんを80名くらい集め、自宅での自主練習を中心とした曝露療法を行う場合と、治療を全くしない場合とで治療効果の違いを調べました。

「曝露療法」を行う人は、症状的な不安の対象に向き合う練習を、毎日自宅で1時間かけて行っていくことになります。 向き合うべき「症状的な不安の対象」には、例えば急行電車の中とか、閉鎖された部屋とか、こうした外的環境への不安もありますし、例えば「息苦しくなること」とか「ふらつき感がすること」などの身体感覚への不安もあります。 なので、「曝露療法」を行う場合、これまで避けてきていた「外的環境への不安に向き合うこと」と「身体感覚への不安に向き合うこと」の両方を通常は行うことになります。

もう少し具体的に言います。

「外的環境への不安に向き合うこと」は、例えば、パニック発作を起こしてしまうことへの不安から避けていた、「外出すること」だとか「踏切をこえて向こう側の地域まで行ってみること」だとか「急行電車に乗ってみること」だとかがあります。 不安だから避けていたこれらのことに、あえて自分から向き合い、不安になってもなんでもとりあえずやり抜けることを体験していくのです。 しかも毎日毎日くりかえし、1時間の自主練習時間を使ってやっていくのです。

「身体感覚への不安に向き合うこと」は、例えばパニック発作を起こしてしまったときの身体感覚、例えば「心臓がドキドキすること」とか「息苦しくなること」とか「めまいのようなふらつき感」などがあります。 パニック障害の患者さんの多くは、これらの身体感覚が不安に関連づけられているので避けているものです。 遅刻しそうになっても走るのを避けたりとか、強烈な感覚が怖いのでセックスを避けたりとかです。 不安だから避けていたこれらの身体感覚は、例えば「心臓がドキドキすること」ならば走ってみることで、「息苦しくなること、過呼吸になること」ならば実際にわざと呼吸数を早めて過呼吸をすることで、「めまいのようなふらつき感」はその場でくるくる回って目を回してみることで、似たような感覚を誘発することができます。 それをわざと、自分から計画してやっていくのです。 1回何セットも。 しかも毎日毎日くりかえし、1時間の自主練習時間を使ってやっていくのです。 もうほとんど中学生・高校生の「ブカツ」です。

「治療者(カウンセラー)」の役割は、自主練習をちゃんとやっているかどうかをチェックし、ちゃんとやるように励まし、練習の仕方が間違っていたら指摘し、正しい練習の仕方を教える、というほとんど「コーチ」です。 週に1回だけ会ってその辺の打ち合わせをするだけです。

こうした「治療」を10週間やってみたところ・・・

予想通りの見事な効果でした。 驚いたことに、「曝露療法」は、「外的環境への曝露療法のみを行う場合」も、「身体感覚への曝露療法のみを行う場合」も、「その両方を組み合わせて曝露療法を行う場合」も、すべて同じくらい良く改善するのでした。 (つまり、一方面で「向き合うこと」のコツをつかんでしまうと、他方面でも「向き合うこと」が自然にできるようになってくる、ということなのでしょうか。)

ということは、それこそ週1回「コーチ」に会うことさえはぶいてしまって、すべて通信教育みたいなものでできるのではないか?

という発想で、Carlbring先生たちは、インターネットのウェブサイト上で「コーチ」のようなことを行いながら、自主練習のみでパニック障害の症状が改善するかどうかを調べてみました。

ただし、さすがにここまで「コーチ」側が手を抜くと、脱落してしまう患者も一気に増えてしまうので、一応週1回電話をかけて「ちゃんとやってる?」的な10分程度の会話は持つことにしました。

その結果、10週間の(インターネット上でのアドバイスをもとにした)自主練習を中心としたこの治療で、パニック障害の症状は十分に改善しましたし、脱落率もそれほど悪くなかったのです(治療やり遂げ率80%、通常の「コーチ」に週1回ちゃんと会っての治療やり遂げ率が88%ですので、ちょっと劣るものの、それほど遜色ない感じです)。

ただ、このCarlbring先生たちのインターネットを使った「通信教育」には、患者さんがつらい練習を続けていこう、という気になれるような幾つもの仕掛けがありました。 週1回の電話もそうですし、患者さん同士が励まし合う「伝言板」もネット上に用意していましたし、「コーチ」とのメールでのやりとりもしていました。

勉強にしても、運動にしても、そして「治療」というものにしても、本来的にきつくつらいものを、それでも続けていくのには、やっぱり一緒にやってくれる誰かが必要なのですよね、私たち人間って。

参考書:

(1) Ito M, et al. Self-exposure therapy for panic disorder with agoraphobia - randomised controlled study of external v. interoceptive self-exposure. Britsh Journal of Psychiatry, 2001; 178: 331-336.

(2) Carlbring P, et al. Remote treatment of panic disorder: a randomised trial of internet-based cogntive behavior therapy supplemented with telephone calls. Am J Psychiatry, 2006; 163: 2119-2125.