メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第IV部 うまくいかない心

うつ病編

うつ病 ~ イントロダクションパートI~III

うつ病の要因の複雑すぎる絡み合い

うつ病を引き起こす環境要因の男女差:男は仕事、女は人間関係に生きている・・・

気持ちが沈むと相手の顔まで沈んで見える

抗うつ薬はどうしてこうも効きが遅いのか? しかも「うつ病」の人にしか効かないのか?

男の価値は「できる」か「できない」かで決まる・・・のではないはずなのに。

うつ病に対する精神療法(心理療法)~どんぐりの背比べの謎 パートI~II

認知行動療法は認知の歪みを、対人関係療法は対人関係の問題を、それぞれ治すことでうつ病を治しているのか? パートI~III

「気分変調症」は「病気」なのか「性格」なのか? パートI~II

子どものうつは全然単純じゃない

抗うつ薬と子どもの自殺 パートI~III

子ども〜思春期の「うつ」は難しい パートI~II

うつ病 ~ イントロダクション パートI

うつ depressionは、言わずとしれた、気分が病的に落ち込み続ける状態です。

古くから、これは「狭い意味のうつ病」=「大うつ病エピソード」major depressionと、「抑うつ神経症」≒「慢性小うつ病」≒「気分変調症」とにわけて考えられてきました。

「狭い意味のうつ病」major depressionは、いわゆる「うつ病」です。 つまり、それまでは何もなかった人が、たいていは何らかの生活上のストレスを背景に、ある時期から急激に気分の落ち込んだ状態が続き、何をしても楽しさを感じることができず、すべてが億劫になってしまい、生き物としてのエネルギーがすべて落ちてしまったような状態になってしまう・・・という状態です。

ただ、この状態は基本的に「エピソード性」であって、数ヶ月とか半年とか(長いと1年くらい)の経過の中で、ほぼ跡形もなく治っていくものです。 「いい人」がうつ病になりやすい、とよく言われてきたのは、この狭い意味のうつ病についてです。 実際、このタイプの「うつ病」になる人は、たいていは性格的にやや強迫的で完璧主義、他人からの評価を気にしすぎてしまい、他人に合わせすぎてしまい、自己主張を避けて仕事を自分だけで抱え込んでしまう傾向があり、うまくいかないことを自己否定的・自罰的にとらえがち・・・と、「ああ、そういう人、職場にいるいる」「いい人なんだけどね」という感じの人が少なくありません。 また、基本的に「いい大人」がかかる病気であり、思春期以前には少ないと見られていました。

意外なほど「生涯有病率 lifetime prevalence」=「人が一生のうちに1回はかかってしまう率」が高く、男性で10~15%、女性で15~20%くらいあるのではないか? と見積もられています。 おそらく普段の生活の中で、それほど多いようには見えないのは、「狭い意味のうつ病」は割とすぐに跡形もなく治ってしまうので、「私は以前「うつ病」でした」とわざわざカミングアウトする人もすくないためではないかと思われます。

上図は「狭い意味のうつ病」(大うつ病エピソード)のだいたいの経過。

基本的に「エピソード性」であり、比較的明確な「はじまり」と「おわり」がある。

それに対して、「抑うつ神経症(神経症性抑うつ状態)neurotic depression」≒「慢性小うつ病 chronic minor depression」≒「気分変調症 dysthymia」は、より性格的な背景が強くより慢性的に経過する、なかなか「治る」ということがない問題として知られてきました。

(ところで、「気分変調症」は英語名dysthymiaの日本語訳なのですが、これは明らかに誤訳だと思うのです。 医学用語でdysは「苦しい」「つらい」を意味し、たいていは「困難症」と訳しますし、thymiaは気分の状態を意味しますので、「気分困難症」とか何とか訳した方がより正しい気がします。)

狭い意味の「うつ病」がある時期から急激に始まるのに対して、「抑うつ神経症」あるいは「気分変調症」は、なかば性格的なものでもあるので、いつから始まったのかをなかなか特定できないほど「いつの頃からか」生活の一部のようになって存在します。 たいていは、思春期の頃から「落ち込みやすい性格」「対人関係がうまくいかない性格」として持続します。 しかも、気分の落ち込みの深さは「狭い意味のうつ病」ほど深くはないのですが、対人関係でのうまくいかなさなどのストレスに関連して悪くなったり良くなったりしながら、なかなか「治る」ことがなく長期間に慢性的に経過してしまいます。

「狭い意味のうつ病」が比較的「いい人」に多いのに対して、「抑うつ神経症」あるいは「気分変調症」は、よく「未熟な性格」を背景にしていると表現されます。 「未熟な性格」という表現は、ある意味ちょっと正確さに欠ける未熟な表現な気がしますし一概には言えませんが、要するに、対人関係でのうまくいかなさの問題を「自分にもこういう問題があって・・」と現実的にとらえて建設的に解決していこうとすることをせず、「周囲がいけない、わかってくれない」と被害者的にとらえ、他罰的な認知様式になる傾向が少なくありません。 (その一方で、過度に、不適切に、なかば「いじけ」に近い感じで自罰的になることもあります。) そのうえ、症状は対人関係ストレスで悪化する一方で、対人関係ストレスから離れるとすぐに良くなるので、会社で仕事をしているときには「うつ」なのに、病気休職の期間中はすっかりストレスから離れて元気に遊び歩いてしまうので、ますます周囲から「なんだ、あいつは」と思われてしまいがちです。

最近、(これは明らかに「新型インフルエンザ」という言葉が流行ったことからの悪ノリだと思うのですが)「新型うつ病」という名前をつけて、あたかもこうした「病気」が現代病の一種であるかのように宣伝している人達がいますが、全然そんなこともなく、古くから「抑うつ神経症」あるいは「気分変調症」という、性格的背景のかなり強い問題であることが知られていたものです。

(現在の精神疾患の国際分類であるICD−10でも、DSM−IVでも、「気分変調症」はうつ病などの「気分障害」の仲間として分類されていますが、最近の遺伝的研究の結果などからは、これはむしろ性格の問題であるパーソナリティ障害の一種として考えた方が良いのではないだろうか? という議論もあり、今後はそのどちらに分類されていくかわからない、というところもあります。この問題はあとでまた議論します。)

上図は「気分変調症」≒「抑うつ神経症」のだいたいの経過。

いわゆる「狭い意味のうつ病」と違い、「はじまり」があまりはっきりせず、

慢性的な経過をとる。対人関係などのストレスに関連して

抑うつ症状は悪くなったり少し良くなったりする変動もあることが多い。

精神科医療の業界の中で、普通に「うつ」あるいは「うつ病」というと、基本的には「狭い意味のうつ病」を表現していることが多く、この後に続く議論でも、特に断りのない限りは、基本的には「狭い意味のうつ病」を中心に考えていくことにします。

うつ病 ~ イントロダクション パートII

(狭い意味の)「うつ病」とは、すごく大雑把に言うと、何らかの無理が続いてしまったために、心のブレーカーが落ちてしまったような状態、と表現できるかもしれません。

すみません、大雑把すぎました。

人間でも、他の動物でも、何か困難にぶつかると、とりあえずは頑張ってやり続けようとします。 押してダメでも、押してみる。 それでダメでも、もっと押して押して押し続けてみる。 それで結構うまく行くことは実際多いのです。

ところが、当然のように、いくら頑張っても何も良くなってかないことがあります。 それなのに、同じ方向性で頑張り続けることは、場合によってはエネルギーの無駄遣いになりますし、その意味で生存競争上不利になることもありえる話です。 おそらく、このために、動物にはある程度以上頑張り続けると、一旦「ブレーカー」が落ちてしまうような仕掛けがあるようで、それが「うつ病」と呼ばれる状態なのではないか? と考えられたりもするわけです。

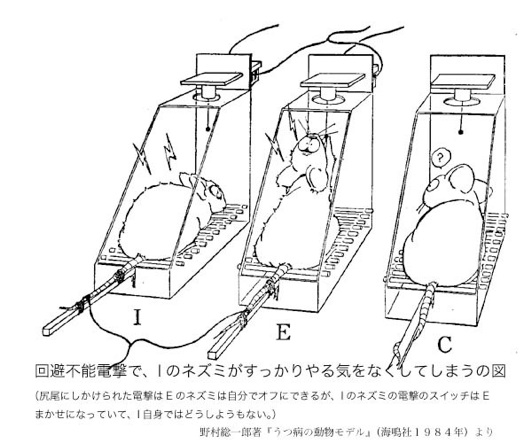

(ネズミなどの実験動物でも、頑張っても頑張っても自分だけの力ではどうにもならない状態に長く置かれると、だんだんやる気を失ってきてしまい、「うつ」のような状態になることも知られています。)

ちなみに、頑張っても頑張ってもどうにもならない無力な状態におちいってしまうことは、仕事面でも対人関係面でも、人生において結構あります。

仕事で頑張っても頑張っても自分の力だけではどうにもならない。 トラブルを解決しなくちゃいけないのに、権限を持っている上司は何もしてくれないし、その間にどんどんトラブルは深刻化していくし、どんどんつらくなってしまうけれども、自分だけではどうにもできない・・・

対人関係でトラブルを生じていて、いくら努力して関係改善を図ろうとしても、相手もあることなので、どうにもならない。 動けば動くほど、無力感と孤立感が深まってしまう・・・

そういうストレス状況は、男性では仕事面で、女性では対人関係面で生じることが多いようです。 これは、たぶん、男性の方がより目標達成指向型/問題解決指向型であるし、女性の方がより社交的な生き物だからなのでしょう。 それがうまくいかないと、ひどく落ち込んでしまう傾向がより強くなるのでしょう。

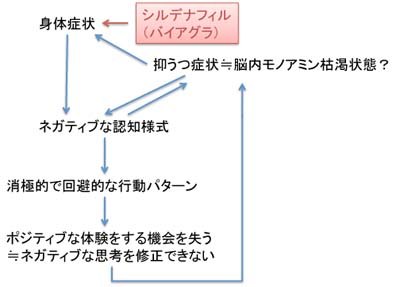

こうして、頑張っても頑張ってもどうにもならない状態が一定以上続いたすえに発動される「うつ病」という、心のブレーカーが落ちたような状態になっているとき、脳の中では何が起こっているのか?

詳しいことはわかりませんが、現在は、とりあえず脳内の「セロトニン」や「ノルアドレナリン」といったモノアミン系と呼ばれる神経伝達物質(より正確にはモジュレーター)が枯渇してしまっている状態にあるのだろう、と考えられています。

最近、製薬会社の熱心な啓発活動のおかげか、一般の人の間にも「うつ病」=「脳内モノアミン系の枯渇状態」という認識が広がってきました。 ただ、「脳内モノアミン系の枯渇状態」が原因で「うつ病」になる、というのではないのです。 むしろ、心理的な状態の表現としての「うつ病」を、脳内の生化学的な表現を使うと「脳内モノアミン系の枯渇状態」とも表現できる、ということでしょう。

一旦枯渇してしまった脳内モノアミン系も、休んでいればいずれ回復してくるはずです。 この辺も電気のブレーカーと同じで、一旦すべてを停止した後で、どこに無理や無駄があったのかをちゃんと調べ、そのうえで無理や無駄をなくして、またブレーカーを復旧すれば良いだけの話ではあります。

ただ、「うつ病」が「病」と呼ばれるのは、「うつ病」には「うつ病」を維持・悪化させてしまう独特の悪循環が伴われてしまい、その人個人の努力や心がけだけでは、なかなか抜け出せなくなってしまうことが少なからずあるからです。

つまり、こういうことです。 「うつ病」は、かなり強制的に私たちの「心」の機能を強制終了というか、停止というか、著しく低下させてしまうので、私たちが日々を送るのに必要な最低限の機能さえもひどく低下させてしまいます。 すると、日々の仕事がまわらなくなってしまうのです。 対人関係もおっくうになり、何か楽しいことをする気さえ起こらなくなります。

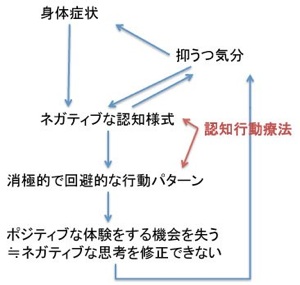

物事の認知の仕方もネガティブな側面にばかり目がいくようになり、何でも悲観的に考えがちになります。 いろいろな物事がすべて悲観的に見えるものだから、ますます気分が沈んできます。

さらに、悲観的な認知・思考パターンのもとで、行動パターンも消極的になってしまいます。 「私みたいなつまらない人間が友人をさそっても、きっと迷惑に思われるだけだろうな・・・」と思うと、行動も消極的・引きこもりがちになってしまい、その結果、普通にやっていたら得られたであろう「良い出来事」も起こらなくなりますし、対人関係はより疎遠に、よりぎくしゃくしがちになります。 つまり、消極的な行動パターンには、ポジティブな体験を減らし、ネガティブな体験を微妙に増やしてしまう傾向があるために、自体はますます悪化し、気分はますます沈むようになってしまいます。

「うつ病」になると、不眠になったり、食欲が低下したり、性欲が低下したりして「生き物」として基本的に元気がない感じになってしまいます。 このことで、ますます自分自身への不安が強まり、自信を失うようになってしまう人も少なくありません。

さらに、仕事など物事をこなす能力が著しく低下してしまうために、「うつ病」で動けなくなっているうちに、仕事がどんどんたまってしまいます。 それだけでもストレスでしょうが、家庭の主婦であれば家族から文句を言われてしまうかもしれませんし、仕事をしている人であれば上司から/部下から怒られたりあきれられたりして、さらに気持ちが傷つくことになってしまうでしょう。

こうして、いろいろな領域で、うつ病の悪循環、ネガティブ・スパイラルが続くことになるのです。 こうなってしまうと、ここから抜け出すのは容易ではありません。 「うつ病」が「うつ病」と呼ばれ、医学的な治療の対象とされるゆえんです。

では、「治療」においては、どんなことがなされるのか?

まずは、基本的に「うつ病」は「心のブレーカー」のようなものですから、一旦は「停止」して、どこに無理や無駄があったのかをちゃんと調べて整理して、無理や無駄をなくしていくことは必須です。 そのうえで、それと並行して、「うつ病」を維持・悪化させているネガティブ・スパイラルを断っていくということをします。

うつ病のネガティブ・スパイラルを断つことを目的になされる介入は幾つかありますが、そこには「抗うつ薬」を中心とした薬物療法、「認知行動療法」や「対人関係療法」などの心理社会的介入、そして仕事や実生活の中にあるストレス源から一旦ひいて体勢を立て直すために「休む」などのマネジメントをすること、などが含まれてきます。 どれもネガティブ・スパイラルを断つことで、うつ病からの回復を促していくわけです。

「抗うつ薬」は基本的に脳内モノアミン系(セロトニンやノルアドレナリン)を賦活するタイプの薬です。 「うつ病」になってしまった背景の問題が仕事面での問題であろうが、対人関係面での問題であろうが、なんであるかにかかわらず、とにかく無理矢理にでも脳内モノアミン系を一方的に賦活するのです。

この作用はそれなりに強力です。 例えばネズミの「強制水泳実験」と呼ばれる動物実験があります。 ネズミがいくら頑張っても、どんなにもがいても、決して抜け出すことのできぬ水攻めプールの中に放り込まれていたとき、いつかは「もうダメだ・・・」とばかりにネズミは泳ぐのをやめてしまいます。 ところが、このネズミに抗うつ薬を与えると、この「無駄な努力」を続ける時間がもう少し長くなるのです。 つまり、脳内モノアミン系の枯渇状態を元に戻せるというか、枯渇しにくくさせるというか、無理矢理にでも頑張りがきくようにできるのです。

(ただ、おわかりでしょうが、多少薬の力で頑張りがきくようになったところで、この哀れなネズミが「決して抜け出すことのできぬ水攻めプールの中に放り込まれている」という事実は変わらないのです。 抗うつ薬を投与して、いくらより長時間頑張らせることができても、本当にこのネズミを水攻めプールから救ってあげることをしなければ、ネズミにとっての幸せは来ないことになります。)

また「抗うつ薬」、特にセロトニン系に作用するタイプの抗うつ薬は、物事をネガティブにとらえてしまう傾向(ネガティブ・バイアス)を修正する作用もありますし、悪いこと/不安なことへの強迫的な「とらわれ」を減らしてくれる作用もあるので、なおさら「うつ病の悪循環」から抜け出しやすくしてくれるわけです。

心理社会的介入である「認知行動療法 cogntive behavior therapy; CBT」や「対人関係療法 interpersonal therapy; IPT」については、いずれ少し詳しく議論しますが、基本的には今現在の対人関係にある問題、対人関係認知の歪みの問題、悪循環の問題、などを整理し修正していくことで、「うつ病の悪循環」を断っていくことをします。

どのようなやり方をとるにしろ、「うつ病」は治療を開始すると、おそらくは「うつ病の悪循環」が断たれるというだけで、だいたい1ヶ月半~2ヶ月くらいでかなり回復してきます。

こうやって書くと、うつ病の治療はなんと単純で簡単なものなのか、と思われそうです。 実際、精神科の治療の中では「狭い意味のうつ病」の治療は比較的簡単なものではあります。 ただ・・・・

参考書:

(1)野村総一郎 『うつ病の動物モデル』海鳴社,1984年

(2)バーンズ,DD 『いやな気分よ、さようなら―自分で学ぶ「抑うつ」克服法 』星和書店,2004年

(3)ワイスマン,MMら 『臨床家のための 対人関係療法 クイックガイド』創元社,2008年

うつ病 ~ イントロダクション パートIII

現在、「うつ病」(狭い意味のうつ病)の治療としては、日本国内では抗うつ薬antidepressantを主体とした薬物療法が中心になっていますし、もし心理社会的介入を行うとすると「認知行動療法 CBT」あるいは「対人関係療法 IPT」が勧められる、ということになっています。

もう少しだけ詳しくご説明します。

現在、普通に使われている「抗うつ薬」は、古いタイプの「三環系抗うつ薬」や「四環系抗うつ薬」も、新しいタイプの「選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIs」や「セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬SNRIs」も、いずれにしても脳内のモノアミン系(セロトニン、ノルアドレナリン)を増加させるように働くものです。

(どういう訳か、国内の薬の本にはスルピリド(「ドグマチール」)やメチルフェニデート(「リタリン」)等まで「抗うつ薬」ということになっていたりしますが、スルピリドは基本的にドーパミン遮断薬≒抗精神病薬であり、メチルフェニデートは神経刺激薬≒覚醒剤であり、どちらも通常は「抗うつ薬」とは呼ばないものです。)

これらの薬剤は基本的に「抗うつ薬」、つまり、落ち込んだ気持ちを持ち上げる作用があるわけですが、よりちゃんとした言い方をすると、うつ病の症状であるネガティブ・バイアスを元に戻す作用がある、ということになります。 決して、「元の状態」以上に気持ちを持ち上げる、ハッピードラッグの類ではないわけです。 (それなのに、選択的セロトニン再取り込み阻害薬が日本で発売される前の段階で、まだ認知度が進んでいなかった頃に、この種類の薬があたかも性格改善効果さえある「ハッピードラッグ」であるかのように宣伝するような本を出版する人までいて、困ったものでした・・・・)

また、セロトニン系に作用する薬は、不安へのネガティブで強迫的なとらわれを軽減する作用があります。 「うつ病」は、ある意味では、ネガティブな考え方への強迫的なとらわれを解除できない病気と表現することができますし、パニック障害はパニック発作を起こしてしまう不安への強迫的なとわわれを解除できない病気と表現することができますし、強迫性障害はまさに強迫的なとらわれが主体の病気ですから、これらの疾患に対して選択的セロトニン再取り込み阻害薬が効果的に作用するのは、まあまあもっともな話ではあります。

それまでの「三環系抗うつ薬」や「四環系抗うつ薬」は、眠気やだるさ、さらに内臓の働きが不活発になるなどの副作用が強く、なかなか簡単には使うことのできない薬でした。 それが選択的セロトニン再取り込み阻害薬では、そうした副作用がほぼ皆無であることと、たとえ何十錠大量服薬してもまあまあ安全と言えるほどに安全性が高いことで、米国では爆発的に流行りました。 あまりに副作用が少なく、あまりに簡単に使える感じがしたので、米国では精神科以外の一般医(=「家庭医」と呼ばれる、精神科にはあまり詳しくはない普通の町医者)が、その大部分を処方することになったのです。 このことで、選択的セロトニン再取り込み阻害薬SSRIsは一般の人にも非常に有名な、身近な薬になりました。 良い意味でも、悪い意味でも。

抗うつ薬は、どの薬を使ってもだいたい同じで、だいたい2週間目くらいから効果らしきものが実感できるようになり、1ヶ月~2ヶ月くらいで症状はかなり改善していきます。

「狭い意味のうつ病」は、もともとエピソード性の疾患であって、そんなに長く続くものではないですし、うつ病からの回復プロセスにおける「治療」の役割は、基本的に「うつ病の悪循環」を解除することにあるだけですので、抗うつ薬を使った治療はそんなに長期間使い続けなくてはいけないものではありません。

ただ、「うつ病」は一旦なってしまうと、結構ぶり返し(=「再燃」)しやすいので、原則的には「治った」状態になってからも、その後約数ヶ月~半年は服薬を続け、その間にそれまでの生活や仕事の仕方にあった「無理や無駄」を見つけては修正していく、という作業を続けていくことになります。 その後、症状のぶり返しがなければ、服薬も完全に終了し、治療を終了していくわけです。

「抗うつ薬って、そんなに効くのか・・・すごい薬だな。」と思っている方々に水を差すような話をしてしまいますが・・・

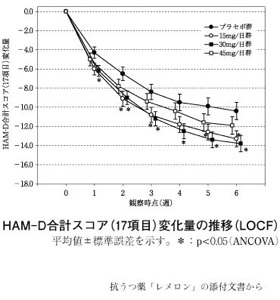

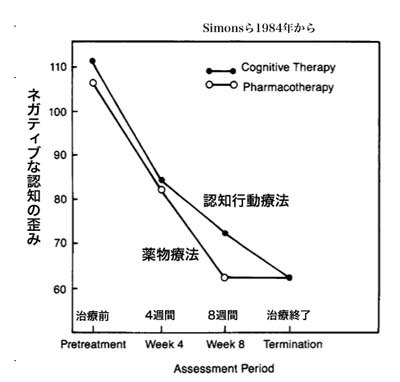

図はうつ病の治療において、認知行動療法がどのくらい効くかを実証したくてなされた欧米での研究の結果報告からです。(他に、抗うつ薬の効果を実証するためになされる治験でも、誰が何度データをとっても、だいたい似たような結果しか出てきません。)

グラフを見ると、うつ病の症状は、確かに右肩下がりで少なくなり、改善していっている様子が見て取れます。 しかし、グラフで▲は「プラセボ(偽薬)」を投与されているだけの患者です。 その人たちも、経過中にこれだけ良くなっています。 それに比較して、本物の抗うつ薬を投与された人(グラフで■)や、うつ病に効果的とされる認知行動療法を受けた人(グラフで◆)は、「すごく」良くなっていると思いますか??

(治療・観察期間が終了している8週間目で、プラセボ(偽薬)を与えられた人と比較して、抗うつ薬を与えられた人でもハミルトン抑うつ尺度の点数にしてほんの2、3ポイントくらいしか違いませんし、認知行動療法を受けた人にいたっては1、2ポイントくらいしか差が出ていません・・・)

「うつ病には抗うつ薬が効く」「うつ病には認知行動療法が効く」と思っている人たちが抱いている素敵なイメージは、このグラフを見ると吹っ飛んでしまうのではないでしょうか??

これは一体どういうことなのか?

その話の続きは、うつ病に対する心理社会的介入の話も含めた、パートIVで議論していきたいと思います。

うつ病 ~ イントロダクション パートIV

前回も同じようなグラフを出しましたが、下のグラフは比較的新しい抗うつ薬「レメロン」と「レクサプロ」の添付文書にある、これらの薬のうつ病に対する効果を実証しているものです。(普通の添付文書ですので、誰でも簡単にネット上で閲覧することができます。)

いかがでしょうか。 この薬がどれだけうつ病に対して効果的であるかがグラフから印象的に感じることができたでしょうか?

「なんじゃ、こりゃ~!」と思う方の方が多いのではないでしょうか。

確かに、抗うつ薬「レメロン」や「レクサプロ」そして「パキシル」を服用している患者さんたちは、順調に「抑うつ尺度」のスコアが週を追うごとに軽減していっています。 しかし、よく見てみるとプラセボを服用している患者さんたち(偽薬:要するに本来的には全然治療効果がないであろう、ラムネ菓子みたいなものを「薬ですよ」と言って投与されながら、定期的に通院してきた人たちです)も、それなりに順調に「抑うつ尺度」のスコアが週を追うごとに軽減しているではないですか。

確かに、統計をとると、プラセボに比較すると本物の薬投与群の方が「抑うつ尺度」のスコアの減り方が微妙により良い結果になっており、「統計学的に有意に」この薬は効果的だと言えるのですが、ハミルトン抑うつ尺度の点数にして数ポイントの違いでしかありません。

というか、なぜプラセボ投与群の人たちが、こんなにも良くなってしまうのか??

「うつ病」は脳内のセロトニン系のアンバランスで生じている「病気」であって、だからそれを補正するような薬が必要なのではなかったのか??

というわけで、今回は「うつ病」に対する心理社会的介入の話を、少し重点的にしたいと思います。

これまでになされた幾つもの研究の結果、「うつ病」に対する心理社会的介入としては、「認知行動療法 cognitive behavior therapy」≒「対人関係療法 interpersonal therapy」>「力動的精神療法 dynamic psychotherapy」>「一般的(非指示的)カウンセリング」の順で効果があることが示唆されてきました。 どれも、週1回50分の定期的な面接をおこなっていくものです。

とはいっても、うつ病に対する特定の心理社会的介入が「効く」と言っても、どのブランド名の心理社会的介入であっても、結局のところ先ほどの抗うつ薬とプラセボの治療効果のグラフでいうと、その両者の間に入ってくる程度の、いわば「どんぐりの背比べ」的な違いでしかないものではあるのです。

一般的に言ってうつ病は、うつ病になりやすい性格傾向を背景に生じることが多いものではあるのですが、いったん「うつ病」と呼べるような状態になってしまうと、「うつ病」が「うつ病」を維持・強化してしまうところがあります。 いわゆる、「うつ病の悪循環」です。

すごく単純化した言い方をすると、この「うつ病の悪循環」を断ち、もとの状態に復旧しやすくする介入として「認知行動療法」や「対人関係療法」があり、そもそもうつ病になりやすい性格傾向の問題を改善するための介入として「力動的精神療法」があります。 なので、とにかく早くうつ病の悪循環から抜け出し、うつ病の症状を軽減するためには「認知行動療法」や「対人関係療法」がより効果的であり、「力動的精神療法」は(性格的な問題の改善にはひどく時間がかかるため)より劣ってしまいます。 他方で、性格的傾向の問題を治すためには「力動的精神療法」が役立つ可能性がある、ということです。

「認知行動療法 cognitive behavior therapy」は、うつ病に対する心理社会的介入としては、おそらく初めて、科学的に有効性を実証したものです。

うつ病になると、物事のとらえ方(認知様式)がネガティブになり、行動パターンも消極的・回避的になることはずっと以前から知られていました。 これは、うつ病の症状であり、結果である、と長いこと考えられてました。 しかし、認知行動療法では、ちょっとした発想の転換があり、こうしたネガティブな認知様式やネガティブな行動様式が、かえって気分の落ち込みを作り出しているのだ、うつ病という状態を維持・強化してしまっているのだ、と考えたのです。 うつ病という状態にあるから、気分が落ち込んでるから「自分は何をやってもダメな人間だ」と思ってしまう(ネガティブな方向への認知の歪みを生じてしまう)というのは事実でしょう。 しかし、「自分は何をやってもダメな人間だ」というネガティブな方向への認知の歪みがあるから、余計に気分が滅入ってくる、というのもありそうです。 こういうネガティブな気分、ネガティブな認知様式のもとでは、何事に取り組むのも消極的・回避的になってしまい、前向きに取り組んでいれば得られたであろう良い事も起こらなくなってしまい、ますます気分が上がってこない、というのもありそうな話です。

認知行動療法では、こうした「うつ病の悪循環」に流されないようにしていくことをします。 つまり、ネガティブな認知様式になってしまうこと、消極的で回避的な行動パターンになってしまうことを、意識的に気づき、修正し、より現実的で建設的な認知様式/行動パターンに置き換えていく、という作業を行います。

治療面接は週1回ですが、ここでの治療者の役割はどちらかというと、ボクシングなどの「コーチ」のような役割です。 患者はこの1週間、だいたいどんなことがあったのか、それをどのように認知し、どのように行動し、どのような感情反応が伴われていたのかを、「コーチ」である治療者に報告します。 治療者と患者は共同して、そこにどのような「ネガティブな認知の歪み」があったのか、どのような「消極的で回避的な行動パターン」があったのか、本来的にはどうすればより適応的で、よりよく戦えたのか、等の問題を話し合っていきます。その上で「コーチ」である治療者は、患者と一緒にまた次の1週間をどのように戦えば良いのかを話し合い、次の1週間で取り組むべき課題を「宿題」として与え、実生活に送り出していくのです。

具体的には、例えば、日常生活の活動記録をとることから始めたりします。 うつ病にかかっている人は、そのネガティブな認知の歪みから、1日を振り返ってみても「今日も何も良いことは無かった。何も成し遂げることはできなかったし、何をやっても楽しくなかった。」と思ってしまうものです。 しかし、本当にそうなのか? 実際に記録をとってみよう、何か行動をしたときにすぐに「どれだけできたか」「どれだけ楽しめたか」という記録をつけてみよう、ということを「課題」としてやってみます。 すると、意外と言えば意外なことに、日常生活のちょっとしたことの中で、何かは結構できていますし、何かはそれなりに楽しめてもいることに気づくことがほとんどです。 こうして、実証的に、「何も良いことは無い。何もできない。何も楽しめない。」は間違った考え方であり、あまりにネガティブに傾きすぎている認知の歪みであることが分かってきます。

認知行動療法で特徴的なのは、このように実際に行動してみて、実証的に「認知の歪み」を修正していくことにあります。 決して頭の中だけで考えをポジティブ・シンキングに繰り替えていくという安易なものではないのです。 物事の認知の仕方と、行動パターン、そして感情反応の関連性をしっかりおさえ、その上でそれらを修正していく、という考え方が基本にあります。

こうしてなされる認知行動療法は、基本的に短期療法であり、通常は3ヶ月程度で終わります。 しかし、この3ヶ月の間に「何もしなかった人たち」や「何でもない、ただのカウンセリングを受けた人たち」に比較して、認知行動療法は(たとえ「どんぐりの背比べ」だとしても)統計的に有意により良く改善していたことが実証され、有名になったのでした。

(パートVに続く。 長すぎですが、この点だけは「うつ病」の基礎知識として押さえておきたいので・・・)

参考書:

Cutler JL, et al. Comparing cognitive behavior therapy, interpersonal psychotherapy, and psychodynamic psychotherapy Am J Psychiatry 161:1567-1573, September 2004

うつ病 ~イントロダクション パートV

ベック・Aが認知行動療法のうつ病に対する効果を科学的・統計学的に実証したことは、ある意味では画期的なことでした。 特定の精神療法(心理療法・カウンセリング)の効果を云々するには、まずはその特定の精神療法について、それがどういうやり方であるのか、極力あいまい性を排して、定義づけることが必要です。 うつ病に対する認知行動療法は、おそらくはこうした精神療法としては初めてに近いと思うのですが、精神療法のやり方をマニュアル化するという方法で定義づけを行ったのでした。

(精神療法のやり方をマニュアル化するなどということは、おそらくは、それ以前には考えられなかったことでした。 その意味で画期的であり、その後の精神療法の効果についての実証的研究では、ほとんどすべてこの「マニュアル化」が必須となったのです。)

その頃、クラーマン・Gは、うつ病に対する抗うつ薬による再発・再燃予防治療の効果の実証的研究を行っていました。 クラーマンはせっかくなので、実際に世の中で普通に行われているうつ病治療と同じような状況で臨床研究をすべきだと考えていました。 抗うつ薬を処方される患者は、毎週毎週あししげく通院してきて、ただ抗うつ薬を処方して貰って帰るというだけではなかったのです。 良識ある精神科医は、このときに患者が置かれている状況を聞き、そこにある対人関係の葛藤に焦点づけ、問題点を整理し、患者が避けてしまっている問題に目を向けるように促し、患者が自分では認めがたく感じ否認してしまっている感情に対して共感的な理解を示していくことでその受容を促していく・・・・そんな関わりをするのが普通だったのです。 こうした関わりは、通常「支持的精神療法 supportive psychotherapy」と呼ばれていました。 (「支持的精神療法」は、その対局に位置する「洞察指向精神療法 insight oriented psychotherapy, exploratory psychotherapy」≒「力動的精神療法」と違い、原則的には、治療者・患者関係に展開する両者の間の感情的な葛藤を話題の中心にすることはしませんし、無意識的な心の動きを解釈することもしませんし、過去の両親との関係などを話題にすることもしません。 話題にするのは、基本的に現在の「重要な他者」との対人関係での意識的・前意識的な葛藤であり、普段は目を背けているかもしれないけれども、意識して目を向ければ気づくことができる範囲の内容です。)

ところが、この当時まで「支持的精神療法」はしっかりとした定義もなければ、マニュアル化されたものでもありませんでした。 その上、基本的な概念としての「支持的精神療法」は、その上位概念である「力動的精神療法」をしっかりと理解していないと使いこなせないという問題もありました。 これでは、治療効果を科学的に検証することなどできません。

そこで、クラーマンらは、ベックの「認知行動療法」のマニュアルをヒントにして、この「うつ病の患者に対して良識ある精神科医が普通に行っている支持的精神療法」をマニュアル化してみよう、としたのです。

こうしてできあがったのが、「対人関係療法 interpersonal therapy」のマニュアルでした。

「対人関係療法 interpersonal therapy; IPT」は、マニュアル化された時に、その体裁上、精神分析学の流れであるホーナイ、フロム・ライヒマン、サリバンなどの「対人関係学派」の用語を使って説明されることになりましたが、実際にはそんなことはどうでもよく、要するに(力動的精神療法の訓練を受けた)良識ある、普通の精神科医が、うつ病の患者に対して、普通に行っていた精神療法をマニュアル化しただけのものです。

マニュアルでは、特に力動的精神療法の訓練を受けていない人でも理解しやすいように、「うつ病」の患者が陥っていがちな対人関係の葛藤領域を、わかりやすく幾つかのものにタイプ分けし、その上でそれらの問題にどのように取り組んでいったらいいかを示しています。

(この辺がアメリカ的といえばアメリカ的なのですが、マニュアル化することで「名人芸」であった精神療法のやり方を誰でもそれなりにこなせるようにしたのです。 マクドナルドの接客のようなものですね。)

対人関係療法ではわかりやすくするために、うつ病の人が陥っていがちな葛藤には、(1)喪失による悲しみ、(2)対人関係での不和、(3)対人関係役割の変更、(4)対人関係の欠乏、のどこかに、まあまあだいたいはタイプ分けしていくことができるだろうと考えています。

治療は、うつ病に対する認知行動療法と同じく、基本的に3ヶ月程度で終わる短期療法です。 そして、認知行動療法と同じように、対人関係療法も「何もしない場合」や「何でもない、ただのカウンセリング」を行った場合に比較して(その差は「どんぐりの背比べ」ではあっても)統計学的に有意により効果的であることが実証されたのでした。

そして、その後行われた幾つもの実証的研究の結果、うつ病に対する治療としては、認知行動療法と対人関係療法は、ほぼ同等に効果的であることが繰り返し示されてきたのでした。 (ただし、その効き方には微妙な差がありました。 効果の出方の早さの点では認知行動療法の方が若干優れていそうなのですが、効果の持続の点では対人関係療法の方が若干優れていそうなのです。 )

うつ病に対する認知行動療法も対人関係療法も、うつ病の症状や、その人が真現在陥ってしまっている問題そのものに働きかけ、「うつ病の悪循環」からできるだけ早く脱することを目的としています。

それに対してうつ病に対する「力動的精神療法 dynamic psychotherapy」は、うつ病になりやすい性格背景を治すことを目標にしています。 つまり、この治療法は、性格的な要因が相当に強いときにしか役立たないことになりますし、性格の治療という時間のかかることを行うために、「うつ病」の急性期の治療としては、どうしても認知行動療法や対人関係療法に比較して劣ります。

(「力動的精神療法」は、「支持的精神療法」と似ているのですが、「支持的精神療法」で行う介入技法に加えて、治療者・患者関係に展開する両者の間の感情的葛藤を積極的に扱うことや、無意識的な内容を扱うことが、大きな違いです。 つまり、「力動的精神療法」では、治療者と患者の関係にも何らかの感情的な葛藤がほぼ確実に生じてしまうことが想定されるほどに、基本的にすべての対人関係がまずくなってしまうような、相当な性格的な問題を抱えている患者が対象になる、ということでもあるのです。)

しかし、この点が非常に重要な点なのですが、いくらどのブランド名の精神療法が優れているとか劣っているといっても、うつ病の急性期の治療としては、どれも「どんぐりの背比べ」でしかないのです。

このことは、抗うつ薬の治験などで「当て馬」として容易される「プラセボ投与群」でも、それなりに順調に症状が軽減していくことでも示唆されます。

結局のところ、多くの「狭い意味のうつ病」は、それほど複雑な性格的背景のもとに生じているものでもないために、その人の回復を願ってくれている、その人の抱えている問題を一緒に考えてくれている、その人が問題だとは感じつつも手を出せなかった問題に対して手を出していくための少しの勇気を与えてくれる、誰か第三者がいてくれることで、回復が促進されるものらしい、ということは言えそうなのです。

(そして、この問題はいずれ扱いますが、複雑な性格的背景をもとに生じている抑うつ状態、つまりより慢性的な「抑うつ神経症」という問題の場合は、「狭い意味のうつ病」に対してあれだけ効果を実証できていた認知行動療法も対人関係療法も、あまり効果を発揮できないことが分かってもいるのです・・・。 この問題に対しては、それこそ性格を治すことを目標とした、別のタイプの治療が必要であろうことが示唆されています。)

参考書:

(1) Weissman MM. Cognitive therapy and interpersonal psychotherapy: 30 years later. Am J Psychiatry, 2007; 164: 693-696.

(2) Klerman GL, et al. "Interpersonal Psychotherapy of Depression" Basic Books, 1984.

(3) Culter JL, et al. Comparing cognitive behavior therapy, interpersonal psychotherapy, and psychodynamic psychotherapy. Am J Psychiatrym 2004; 161: 1567-1573.

うつ病の要因の複雑すぎる絡み合い

うつ病を発症する人には、幾つかのリスク要因があることがわかっていました。 まず、普通に考えてすぐに思いつくのはストレス的な出来事を経験することです。 人は何かすごく嫌なことがあって、どんなに頑張っても嫌なことが続いてしまって、最終的に「心のブレーカー」が落ちるようにうつ病になってしまう・・・。

また遺伝的・体質的な要因がありそうなことも、昔から知られていました。 うつ病にはある程度家族性があって、うつ病を経験したことのある親からは、遺伝的・体質的にうつ病になりやすい素質を持った子どもができる傾向があるのです。

さらに、性格的な要因も、確実にからんでいそうです。 特に「神経症的性格」と呼ばれる、物事を否定的に、不安にとらえやすい性格傾向がもともとあると、いかにもうつ病になりやすそうです。

さらにさらに、大規模な疫学的調査をすると、子どもの頃に虐待を受けていたり、家庭環境が不幸だった人は、大きくなってからうつ病になりやすい傾向があることも分かってきました。

こんなふうに、うつ病については幾つものリスク要因があることが、多くの研究によって示されていました。

問題は、このたくさんのリスク要因にどのような関係があるか、ということです。 これらのリスク要因は全く独立して別々に作用し「うつ病になりやすい」リスクを形成しているのか? あるいは、相互に関連しているのか?

例えば、うつ病になりやすい性格傾向の問題です。 この性格傾向は、親からの遺伝によるものなのでしょうか? あるいは不幸な家庭環境の中でつちかわれてしまった結果として生じてきたものなのでしょうか?

もともと「神経症的な性格」を持っているから、対人関係が不安定だったり、その結果、対人関係的なストレスを経験してしまうのでしょうか? あるいは、対人関係が不安定だったり、ストレスを経験することを繰り返してきた結果として、「神経症的な性格」になってしまったのでしょうか?

こんなふうに、ちょっと考えただけでも、うつ病のリスク要因とされるものは、相互に関連している可能性が結構ありそうです。 むしろ、独立した要因だと考える方が無理がありそうです。

で、本当のところはどうなのか?

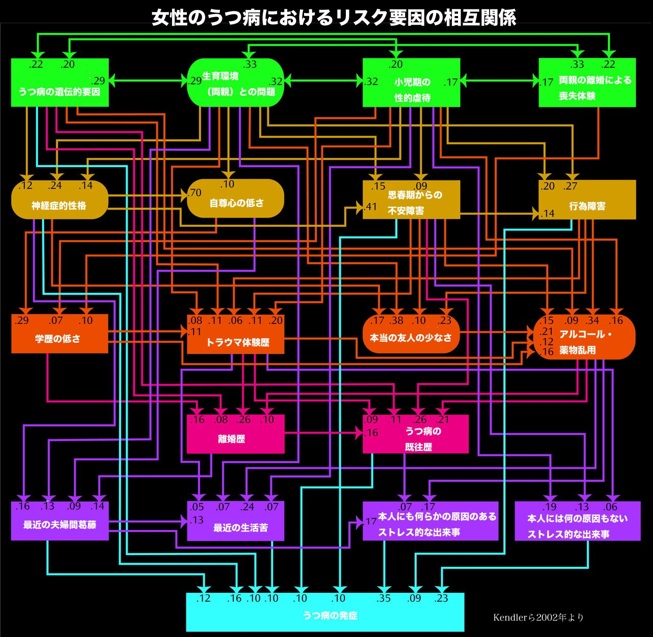

この話題は以前に『生まれと育ち』のところでもとりあげました。 有名な、Kendler先生たちの双子研究の結果です。 研究では男性の双子約3000組、女性の双子約2000組を対象にして、「うつ病のリスク要因」がどのような相互関係にあるのかを計算しました。

その結果、個々の「うつ病のリスク要因」には、図のような相互関係があることが示唆されることになりました。 見ておわかりのように、これらの個々のリスク要因は、複雑に絡み合っています。 そして「遺伝的要因」がいろいろなところに影響を与えていることも読み取れると思います。

つまり、うつ病には明らかな遺伝性があるのですが、この「遺伝性」は幾つもの経路で発現することになるのです。 何か嫌なこと、ストレス的な出来事が起こった時に心が折れやすい、という脆弱性は遺伝的・体質的要因によるものでしょう。 しかし、何か嫌なこと、ストレス的な出来事に遭いやすいような性格傾向・行動パターンも遺伝的な傾向によって影響を受けているというわけです。 うつ病は、確かに環境要因によって引き起こされる側面もあるのですが、そもそも人がどのような環境に身を置くかということは、遺伝によって方向付けられる性格によって影響を受けているのです。

Kendler先生は、論文の中で「遺伝的にうつ病になりやすい人というのは、トラウマ的な出来事や離婚などの嫌な目に遭いやすい環境に、選択的に身を置くのであり、今度はそれによってうつ病が引き起こされるのである。」「遺伝的にうつ病になるリスクが高い人というのは、子どもの頃に虐待などの不幸な目に遭いやすく、神経症的な性格を形成しやすく、思春期の頃には不安障害やアルコール・薬物乱用に走りやすく、大人になると生活苦やストレス的な出来事に遭いやすい環境に身を置くことになり、これらすべてのことが最終的にうつ病を発症するリスクになるのである。」などというように論じています。

一見すると偶然、運悪く降りかかってきているように見える「不幸」や「ストレス」は、実は偶然ではなく、その人の性格が引き寄せてしまっているところがある場合がある、という事実は重要です。 うつ病が、ただ単純に偶然にふりかってきた「嫌なこと」から引き起こされてしまった病気であれば、その「嫌なこと」を解消し、うつ病の症状を治すだけで良いのです。 しかし、その「嫌なこと」が生じてきた背景に性格的な要因が絡んでいるとしたら、その性格的な要因を治さないことには、いずれまた「嫌なこと」が繰り返し起こるでしょうし、そしてそのたびに「うつ病」になってしまうことが繰り返されてしまうでしょう。

なんだか「悪い星の下に生まれる」みたいで、嫌な話です。 しかし、別の見方をすると、希望でもあります。 つまり、遺伝的に決定される「うつ病になりやすい傾向」が、すべてその人の身体の中、神経細胞の中だけで起こっていることであれば、これはもうどうしようもありません。 しかし、真実はそうではなく、遺伝的に方向付けられて性格が形成され(その性格の形成さえも、遺伝的要因と環境との相互作用があってのことです)、その性格によってその人が身を置く環境が選択され、その環境によってストレスが引き起こされ、それによってうつ病が引き起こされる、というように何段階もあるのです。 このどの段階でもそれなりに治療や予防に向けての介入ができそうです。 例えば、遺伝的に不幸を呼び込みやすい性格傾向を持つように生まれついてきても、その性格傾向は(かなりの努力を要しますが)変えることができるでしょう。

参考書:

(1) Kendler KS, et al. Toward a comprehensive developmental model for major depression in women. Am J Psychiatry, 2002; 159: 1133-1145.

(2) Kendler KS, et al. Toward a comprehensive developmental model for major depression in men. Am J Psychiatry, 2006; 163: 115-124.

うつ病を引き起こす環境要因の男女差

~男は仕事、女は人間関係に生きている・・・

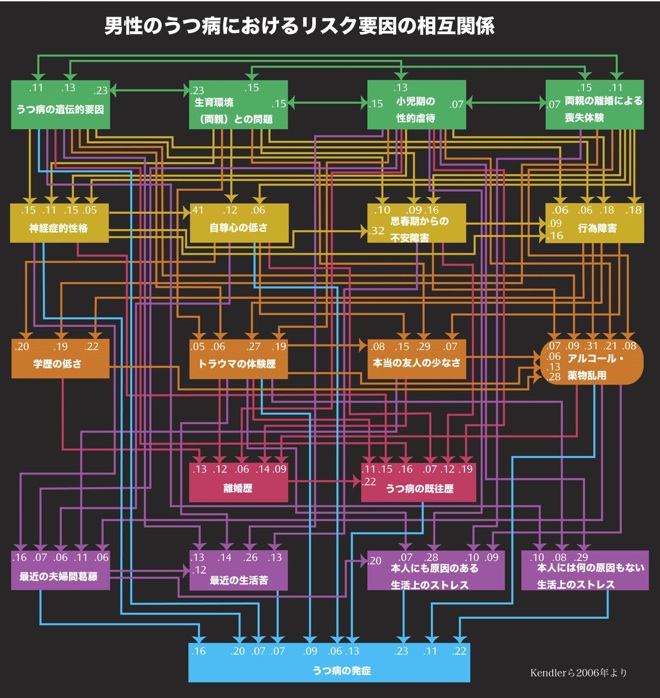

前回の記事「うつ病の要因の複雑すぎる絡み合い」の中で、男性でも女性でも、人はうつ病になりやすい遺伝子的・体質的な要因と環境要因が複雑に絡み合い、最終的に「うつ病」とよばれる状態になってしまうことをお話ししました。

この基本的な構造は、男性でも女性でもあまりかわりありません。

ただ、男性と女性とでは、どんなことをストレスに感じ、どんなことがうまくいかないと「うつ病」になりやすいのか、という点では微妙に差があります。

単純化すると、男性は仕事がうまくいかなかったり役割を喪失したりすると落ち込みやすく、女性は対人関係がうまくいかないと落ち込みやすい、ということは言えそうなのです。

これはもともと、男性は自分の仕事や役割に価値をおく傾向があり、女性は対人関係を仲良くそつなくこなすことに価値をおく傾向があるからでしょう。

人類が現代人のような生活様式になったのは、人類の長い歴史の中からみると、本当につい最近のことであって、それまでの遙かに長い長い年月を、人類はほぼ「原始時代」と呼べるような雰囲気の中で生活してきたのであり、おそらく私たちの身体に埋め込まれている遺伝子が想定している生活のデフォルトは、そうした原始時代のような生活なのです。 それは、おそらくはブッシュマンのような生活で、狩猟と採取(および簡単な農耕?)を中心とした仕事を1日4時間程度しか働かず、狩猟にでるのは男の仕事で、採取(および簡単な農耕?)を行いつつ子どもたちとムラを守るのが女の仕事だったのでしょう。 こうした状況で、女性の方が男性より対人関係能力が高く、コミュニケーション能力が高く、みんなと仲良くやっていく能力が高くなっていくこと、そしてそのような能力が高いことに価値をおいていくであろうことは容易に想像できます。

実際、これまでいくつもの研究の結果から、男性よりも女性の方がずっと「社会的な生き物」であり、「社交性」やコミュニケーション能力に優れる傾向があることが示唆され続けているのです。

男の子、女の子、を比較してみてみると、その傾向は子どもの頃から見て取れると思います。

男の子が戦いや競争、道具や機械に熱中している間に、女の子はかなり幼いうちから対人関係に熱中します。 小学校高学年くらいからグループをつくって仲良くしたり、仲間外れをつくったり、かけひきをしたり。 大人になってからも、女性は、普通の親友とのつきあいに加えて、ご近所づきあいに、親戚づきあいに、「ママ友」づきあいに、まあとにかくいろいろな対人関係を広くつくっていくことをします。 確かに、男の子も仲間を大切にはしますが、それは何かを一緒にやっていく仲間を大切にする、という程度の意味合いであることが多いのであって、女の子にとっての対人関係の大切さとは全然違うのです。

男は仕事、女は人間関係に生きている・・・その分だけ、それがうまくいかなくなると、落ち込みも大きいのでしょう。

それを見事なかたちで実証してみせたのが、前回も出てきたKendler先生たちの、また別の研究結果です。

双子研究につかった膨大な双子の人たちのデータを使って、まずは、男性と女性とで、うつ病を引き起こしたストレスに違いがあるかどうかを調べてみました。

すると、男性は女性に比較して、仕事での問題や法律的な問題など、その人の仕事や地位・役割を脅かすような問題に対してストレスに感じ、うつ病になりやすいこと。 逆に、女性は男性に比較して、家族の問題や親友との問題、身近な対人関係でのうまくいかなさなど、対人関係の問題をストレスに感じ、うつ病になりやすいこと。 こうした男女差があることが示唆されました。

さらに、対人関係の良好さとうつ病発症のリスクをよく見てみると、ここにも男女差がありました。

対人関係は、やはり男性に比較して女性の方が広く、心理的に頼りにしている対人関係は、男性ではせいぜい配偶者との関係くらいしかないのに対して、女性では親戚関係、友人関係、子どもとの関係、その他のおつきあい関係、など多岐にわたっていました。

そして、男性では対人関係が良好であろうが不良であろうが、うつ病の発症リスクはあまり変わらないのに対して、より「社会的な生き物」である女性では対人関係の良好さとうつ病発症のリスクは大いに関係しており、対人関係が良好であればうつ病発症のリスクは低く、対人関係が不良になればなるほどうつ病発症のリスクは高くなるのでした。

Kendler先生は、研究論文の中で『女性は男性よりも、平均的に言えば、対人関係をより大事に考えるし、より価値を置くものである。』『困難に立ち向かうとき、男性に比較して女性はより対人関係に頼ろうとする。男性も友人との関わりを求めることはあるだろうが、それはどっちかというと何かを一緒にやったり、一緒に気晴らしをするというくらいのものであろう。』と言っていますが、まあまあ、そんな感じでしょう。

ちなみに、妻や恋人との離婚や離別は、女性よりも男性の方が「うつ」になることが、この一連の研究でも示されています。 男性は「頼りになる対人関係」が相手の女性くらいしかいないのに対して、女性はひろい対人関係ネットワークを持っているからでしょうかね・・・・。

参考書:

(1) Kendler KS, et al. Gender differences in the rates of exposure to stressful life events and sensitivity to their depressogenic effects. Am J Psychiatry 2001; 158:587–593.

(2) Kendler KS, et al. Sex differences in the relationship between social support and risk for major depression: a longitudinal study of opposite-sex twin pairs. Am J Psychiatry 2005; 162:250–256.

気持ちが沈むと相手の顔まで沈んで見える

うつ病になると、物事すべてに対して悲観的/ネガティブになります。 物事のとらえ方も、考え方もネガティブになりますし、過去のことを思い出しても嫌なことしか思い出しませんし、将来のことを考えても悲観的な予測しか立たなくなります。

こうしたネガティブな方向性での認知の歪みは「ネガティブ・バイアス」と呼ばれていて、うつ病の重要な症状の一つであることは「イントロダクション」のところでお話ししました。 そして、このネガティブな方向性での認知の歪みはうつ病の症状であり結果であるというだけでなく、うつ病という状態を維持・強化することで負のスパイラルを形成してしまっているのだろうという発想のもとに、これを断つために「認知行動療法」が行われることもお話ししました。

「そんなネガティブ思考でいるから、気分も滅入ってくるんだよ。 もっとポジティブ思考でいこうぜ。 そうすれば、落ち込んだ気分なんて吹っ飛ぶよ。」という発想は一見わかりやすためか、よく素人向けの「うつ」の本とかに出てきそうです。 ところが、現実はそう簡単にはいかないのです・・・。 (以前にも「イントロダクション」のところでお話ししましたが、うつ病に対する「認知行動療法」はただ認知の仕方を頭の中だけでポジティブ思考に切り替える、というような安直療法ではないのです。 「認知」と「行動」が表裏一体であるところが「認知行動療法」の特徴であり、本質なのです。)

それほど、うつ病の人の「ネガティブ思考」は根が深いのです。 心底ネガティブなのです。 魂からネガティブなのです。 骨の髄までネガティブなのです。 とてもとても意識的な「考え方」や「とらえ方」を表面的にポジティブ思考に切り替えるだけでどうにかできるようなレベルではないのです。

例えば、それは私たちが(ほとんど無意識的に)外界を、他人を、どう感じ取るかにも影響しています。

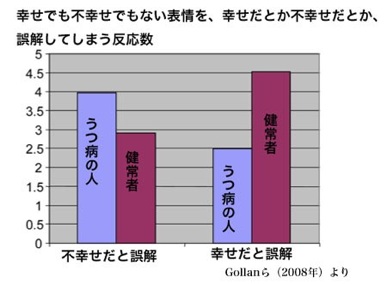

相手の表情をどうとらえるか? 表情から相手の気持ちをどう読み取るか? という課題でさえうつ病の人ではネガティブに傾いてしまう、ということを示した研究結果はたくさんあります。

たとえばGollan先生たちの研究があります。 実験では「うつ病の人」37人と、「健康な人」29人を集めて、写真に写った人の表情から相手の感情を読み取る課題を与えてみました。

写真に写った人の表情は、本当はネガティブでもポジティブでもない、幸せでも不幸でもない気分の状態を表現しているのに、「健康な人」はどういうわけかよりポジティブにとらえる傾向がありました。 それに対して「うつ病の人」はよりネガティブにとらえる傾向がありました。 つまり、相手が本当は何でもない気分でいるときでも「嫌な気分でいるのだ」と誤解してしまう傾向が、うつ病の人では高くなるのです。

表情から相手の感情を読み取るという課題は、幾分かでも「意識的な考え」が入っていそうです。

ところが、「Go/No−Go課題」というのがあります。 Erickson先生らが行った研究はこんな感じです。 コンピューター画面上に、つぎつぎと感情を表す言葉が出てきます。 それが「幸せな気持ち」を表すものならできるだけ早くボタンを押し、しかし「不幸せな気持ち」を表すものならボタンを押さない、というルール(つまり、基本的にはできるだけ早くボタンを押すことを求められていながら「不幸せな気持ちの言葉」がストップ信号になります)があったり、逆に、「不幸せな気持ち」を表す言葉ならできるだけ早くボタンを押し、しかし「幸せな気持ち」を表す言葉ならボタンを押さない、というルール(今度は「幸せな気持ち」がストップ信号になります)でやったりします。

この課題を「うつ病の人」と「健常者」がやったらどうなるか?

実験では、20人のうつ病の人と、20人の健常者が集められました。

うつ病の人は、やはりネガティブな感情にバイアスがかかっているので、「幸せな気持ち」よりも「不幸せな気持ち」を表す言葉が出てきたときの方が反応時間も早く、エラー数(ストップ信号を無視してしまう件数)も少ない結果になりました。 これに対して、健常者は、当然のように、「幸せな言葉」の方が反応数も早く、エラー数も少ない結果になるのです。

この「Go/No−Go課題」の結果に表れるこの差は、もはや「感じて」とか「考えて」というような意識レベルでどうにかできるものではないことはおわかりかと思います。 うつ病の人のネガティブな認知というのは、意識に上るはるかに前の段階、非意識的な段階からのものだということが示唆されます。

これを脳波上でとらえてみようというのが、Chiu先生らの研究です。

実験では18人のうつ病の人と、17人の健常者が集められました。 そして、脳波を取りながら、間違いを起こしやすい課題を与えられるのです。 そして間違いを起こしたときの脳波変化を見てみました。

人は間違いを起こすと「エラー関連陰電位」というのが間違いを起こした直後(50~100ミリ秒後)に生じます。 これは非意識的な、脳の情報処理でも極めて初期段階の「エラーを起こした」ことを探知しているプロセスの反応であろうと見られています。 その後ずいぶん遅れて(とは言っても200~400ミリ秒後という極めて短い時間の後です)、間違いを起こしたことを意識的に認識する段階に相当すると見られる「エラー関連陽電位」というのが生じます。

これを「うつ病の人」と「健常者」で比較してみたのです。

すると、予想通り、「うつ病の人」では「エラー関連陰電位」が健常者よりも大きく、しかし「エラー関連陽電位」はあまり変わらない結果となったのです。

うつ病の人は、うつ病という病気の症状のために、自分が犯した間違いに目がいきやすく、間違いを起こしたことに過剰に反応してしまう傾向があります。 しかし、この傾向は脳の中の情報処理のこんなにも初期段階、「間違いを起こした」ことが意識に上るずっと前から、よりネガティブな方向にバイアスがかかっているということなのです。

「ネガティブ思考なのがいけない。 ポジティブ思考に切り替えればいい。」というのが、本当のうつ病の人にとってはどれだけ無茶な話であり、うつ病の治療はそんなに簡単なものではない・・・ということなのでしょう。

参考書:

(1) Gollan JK, et al. Identifying differences in biased affective information processing in major depression. Psychiatry Res. 2008; 159: 18–24.

(2) Erickson K, et al. Mood-congruent bias in affective Go/No-Go performance of unmedicated patients with major depressive disorder. Am J Psychiatry 2005; 162:2171–2173.

(3) Chiu PH, et al. Neural evidence for enhanced error detection in major depressive disorder. Am J Psychiatry 2007; 164:608–616

抗うつ薬はどうしてこうも効きが遅いのか?

しかも「うつ病」の人にしか効かないのか?

前回の話題で、うつ病における「ネガティブ思考」は相当に根が深く、「考え方」や「感じ方」が意識上に生じるよりもずっと以前の、脳の中での情報処理の相当初期の段階からネガティブな方向性にバイアスがかかっていること、これを「ネガティブ・バイアス negative bias」と呼ぶことをお話ししました。

実際、このネガティブ・バイアスは、脳の情報処理のかなり初期の段階、私たちの「意識」にのぼるずっと前の非意識的なレベルからあるため、いわゆる「サブリミナル刺激実験」をしても確かめることができます。 つまり、健常者に比較して、うつ病患者では他人のネガティブな表情などに対して、たとえそれが意識的には気づくこともないような短い時間だけ「見た」としても(サブリミナルなため「見た」という自覚はありませんが・・・)「不安の中枢」である扁桃核がより強く活動してしまうことが知られているのです。

では、治療を行うとどうなるのか?

認知行動療法は、その名の通り、「認知」される意識的レベルからですが、ネガティブな認知を修正し、ネガティブな行動パターンを修正していきますから、それをしつこくしつこく繰り返していくと、まあまあ何とかちからわざ的に「ネガティブ思考」は修正できるというか、少なくともそれに流されてしまうことは修正できそうです。

では、抗うつ薬はどうなのか?

たいへん面白いことに、全然メカニズムが違うながらも、ネガティブ・バイアスの修正という意味では、似た作用をしていそうなことが示唆されています。

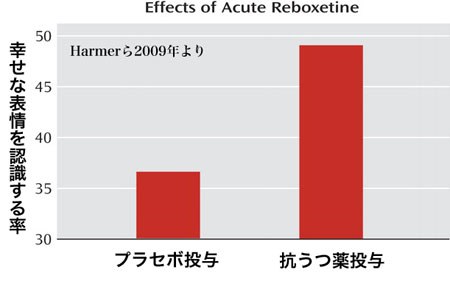

これを幾つもの実験で見事に示しているのがHarmer先生らの研究グループです。

実験では、まずは健常者に1週間、抗うつ薬かプラセボ(偽薬)のどちらかを与え、その後で他人の表情を読み取る課題を与えてみました。 すると、プラセボを与えられた被験者に比較して、抗うつ薬を与えられた被験者は、他人の表情によりポジティブな感情を読み取るようになっていました。 (逆にいうと、ネガティブな感情を読み取ることが少なくなっていました。)

さらに面白いことに、見せられる表情がたとえ意識的に気づくことがない、サブリミナルなものであっても、抗うつ薬の効果は出ており、ネガティブな表情を見せられた時の(いや、といってもサブリミナルなので「見せられた」という自覚はないのですが・・・)扁桃核の活動性は、プラセボを与えられていた人に比較して、低くなっていたのです。

これは、抗うつ薬の感情的なバイアスに対する作用が、「感じ方」や「考え方」といった意識に上るずっと以前の非意識的な段階からであることを示唆しています。

では、健常者ではなく、本物の「うつ病」の患者さんに使うとどうなるか? うつ病の患者さんには、もともとネガティブ・バイアスが強くかかっているわけですが、これが解除される方向に働くのでしょうか?

実験では33人の本物のうつ病の患者さんと、31人の健常者が参加しました。 そして、たった1回だけ抗うつ薬を投与してみるのです。 (比較のためにプラセボを投与した場合も行います。)

抗うつ薬は効いてくるまで最低2週間はかかります。 たった1回だけ投与したところで、変化なんて出てくるわけがない、と思いきや・・・。

他人の表情を見て相手の感情を読み取る課題を与える仕方で「ネガティブ・バイアス」の変化を見てみると、驚いたことに、たった1回の抗うつ薬の投与で「ネガティブ・バイアス」が解除される方向に変化しています。

さらに、感情を表す言葉をできるかぎり思い出す課題を与えると、うつ病の人は、当然のように、ネガティブな感情を表す言葉ばかりが思い出されてしまう傾向があり、ここにも「ネガティブ・バイアス」が現れているのですが、この傾向も、抗うつ薬をたった1回投与されただけで、改善してしまうことが示されたのです。

これは一体どういうことなのか?

Harmer先生らが仮説するのは、抗うつ薬は本当は「気分を持ち上げる薬」ではなく、認知行動療法が意識レベルから「ネガティブ・バイアス」を解除しようとアプローチしているのと似て、非意識レベルから「ネガティブ・バイアス」を解除し、これによって「うつ病の悪循環」を断ち、うつ病から回復することを助けているのではないか? という考え方です。 だから、抗うつ薬の脳への作用は、実はすぐに出ているのだけれども、それによって「ネガティブ・バイアス」が解除されたその目で、その心で、もう一度世界を見直していき、それにもとづいて感情を作り直していくのに、どうしても時間がかかってしまうのだろう・・・というわけです。

抗うつ薬は「気分を持ち上げる薬」ではなく「ネガティブ・バイアスを解除する薬」だとするほうが、確かに臨床的な印象にもしっくりきます。

抗うつ薬は決して「気分を持ち上げる薬」ではないので、健常者が飲んでも、それ以上に気分が良くなることもないのです。 また明らかな理由があって気分が落ち込んでしまっている人にも、ほとんど無効です。 ただただ、脳の情緒的な情報処理において病的に「ネガティブ・バイアス」がかかってしまっていて、そのために「うつ病」と呼べるような病的な状態になってしまっている人にしか効かないのです。 そこには、そんな理由があったのかもしれないです。

参考書:

(1) Harmer CJ, et al. Effect of acute antidepressant administration on negative affective bias in depressed patients. Am J Psychiatry 2009; 166:1178–1184

(2) Harmer CJ, et al. Antidepressant drug treatment modifies the neural processing of nonconscious threat cues. Biol Psychiatry. 2006; 59: 816-820.

(3) Harmer CJ, et al. Why do antidepressants take so long to work? A cognitive neuropsychological model of antidepressant drug action. The British Journal of Psychiatry 2009 195: 102-108.

男の価値は「できる」か「できない」かで決まる

・・・のではないはずなのに。

うつ病を引き起こす「ストレス」の感じ方に、微妙な男女差があることを『うつ病を引き起こす環境要因の男女差:男は仕事、女は人間関係に生きている・・・』のところでお話ししました。

一般的に言って、男性は仕事で「できない」ことを強くストレスに感じ、女性は対人関係で「うまくいかない」ことを強くストレスに感じがちだ、という話でした。

女性でも仕事で「できないやつだ」とされてしまうことに傷つくでしょうし、男性でも対人関係でうまくいかないことに傷つくでしょうが、全体として大きく見ると、男性・女性には上記のような傾向があると言えそうなのです。

これは、もともと男性の心が問題解決・達成を大切にするところがあり、女性の心が対人関係を大切にするところがあるからでしょう。

男性にとって「できるか」「できないか」は大問題だったりするのです。

(男性はすぐに「できるか、できないかだよ」「やるか、やれないかだよ」と言ったりして、女性の冷ややかな目をかってしまうことがあることは、日常的によく気づかれている方も多いのではないでしょうか・・・)

今回は、男性のそんな価値観に関連する・・・かもしれない不思議な研究結果の話です。

うつ病あるいはうつ病以外の抑うつ状態でも、「性機能障害」は比較的頻繁にともなわれる症状です。 男性では非常にわかりやすく「勃起不全(インポテンス)」という形であらわれてきます。

ところが、男性の身体の構造上、「勃起不全」はセックスの「できなさ」に直結してしまうから、「できるか」「できないか」に過度にこだわり、心が傷つきやすい男性は、容易に「うつ病の悪循環」に入ってしまう可能性があるかもしれません。

つまり、「うつ」が先か「インポテンス」が先かはわかりませんが、気持ちが沈んでいるとインポテンスになる。 インポテンスになると「できなさ」を強く実感し、心が傷つき、ますます気持ちが沈む。 それでますますインポテンスになる・・・のスパイラルです。

であれば、抗うつ薬や認知行動療法/対人関係療法などが「うつ病の悪循環」を断つことによってうつ病からの回復を援助するのであれば、勃起不全改善薬を使ってうつ病で勃起不全を伴っている人の勃起不全という症状1つを治すことで、「うつ病の悪循環」の少なくとも1つが崩され、うつ病から抜け出すきっかけになるのではないか? でも本当にそんなにうまくいくのか?

Seidman先生らの実験では、うつ病に勃起不全を伴っている中年以上の男性患者を集めて、勃起不全改善薬であるシルデナフィル(バイアグラ)を投与された人74名と、プラセボ(偽薬)を投与された人78名を比較してみました。

すると、当たり前ですが、本物のバイアグラを投与された人は9割が勃起不全が改善したのに対して、偽薬を与えられた人は1割程度しか改善しませんでした。 これは当たり前です。

面白いのはここからで、こうして治療が行われた3ヶ月の間に、勃起不全が改善した人は、改善しなかった人に比較して、明らかに抑うつ症状が軽減してきたのです。 ハミルトンの抑うつ尺度の点数にして10ポイント弱も良くなっています。 すごい差です。

さらに「生活の質 QOL」の改善を見てみると、「性生活の満足度」が改善したのは当たり前の話ですが、「生活全般の満足度」も改善していますし、「仕事の満足度」という勃起や性生活とはほとんど何も関係ないであろう項目まで改善しているではないですか。

シルデナフィル(バイアグラ)は、素人の方は時々ひどく誤解をしていますが、この薬は単純に陰茎海綿体の血管に作用して物理的に「勃起」が起こりやすくするようにするだけの薬であり、決して人を「元気にする」薬ではないのです。 当然、脳に直接作用して元気にすることなどできるわけもありません。 ではこの結果は何なのか?

つまり、きっとそういうことなのです。 気分的な落ち込み感とインポテンスが負のスパイラルを形成して抜け出せなかったところに、バイアグラの登場で「やればできるじゃないか体験」をすることになり、それをきっかけに「やればできるじゃないか体験」がそれ以外の領域にも波及し、「うつ病」が改善していったのではないか?

だから、脳内のセロトニンのバランスの悪さを治す薬を使うことなく、「うつ」が治っていくという、一見すると不思議な結果が出たのかもしれません。

にしても男性は「できるか」「できないか」に、そこまでこだわらなくてもねえ・・・と思ったりはするのですが。

参考書:

(1) Seidman SN, et al. Treatment of erectile dysfunction in men with depressive symptoms:

results of a placebo-controlled trial with sildenafil citrate. Am J Psychiatry

2001; 158:1623-1630

うつ病に対する精神療法(心理療法)~どんぐりの背比べの謎 パートI

うつ病に対して、はじめてしっかりとした「有効性」を示した精神療法(心理療法/カウンセリング)は「認知行動療法 cognitive behavior therapy」でした。 そして、その次に「対人関係療法 interpersonal psychotherapy」もまた「有効性」を示すことに成功しました。 この2つの短期精神療法(治療期間が数ヶ月で終わる種類の精神療法)は、うつ病に特化して有効な精神療法として、その後とても有名になったのでした。 このことは『イントロダクション』の部分でお話ししました。

ところが、精神療法(心理療法/カウンセリング)の「有効性」を検証するための実証研究には、初期の頃にはいろいろ問題がありました。

そのうちとても大きなものの1つが、精神療法の有効性を何と比較するか? ということでした。

薬の有効性を実証するには、本物の薬を投与された人と、偽物のの薬(プラセボ)を投与された人の、改善度合いの違いを見ていけば良いのです。 本物の薬とプラセボの効果を比較するのです。

では、精神療法では何と比較するのか?

初期の頃は、「治療の順番待ち」をしている人との比較をしていました。 実際に精神療法を受けている人と、それを受ける順番をただ待っているだけの人の改善度合いの差を見るのです。

事実、初期の頃の「認知行動療法」や「対人関係療法」の「有効性」を実証して見せた研究は、ほとんどこの「治療の順番待ち」をしている人を対照群にしていたのです。 (これをwaiting list controlと呼びます。)

ところが、この比較の仕方には明らかに問題があります。 実際の精神療法をすぐに受けられる人に比較して、「治療の順番待ち」をしている人は、明らかに「後回しにされている」がっかり感が生じてしまいます。 治療にならないどころか、かえって気分を害されている可能性が高いわけで、こういう人達と「本物の治療」を比較してみたところで、フェアとは言えません。

では、どうしたらいいのか?

本当の意味で「認知行動療法」や「対人関係療法」の効果を検証したいのなら、「普通の、なんでもない精神科診療」と比較すれば良いのです。

このようにしてなされたのが、米国の有名な「National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program」という研究でした。

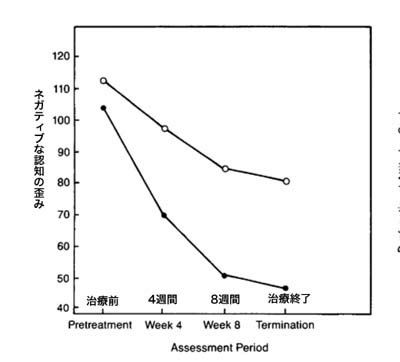

この研究では約250名ものうつ病の外来通院患者をランダムに(1)認知行動療法を受ける人、(2)対人関係療法を受ける人、(3)抗うつ薬を処方してもらう普通の精神科診療を受ける人、(4)抗うつ薬がプラセボになっている普通の精神科診療を受ける人、の4群にわけて、その「有効性」の差を見てみました。

その結果は、強烈でした。

結論から言うと、4つのグループのどこに振り分けられた患者も、治療期間である4ヶ月の間に、ほとんど変わらず良くなったのです。

治療前(Before)と4ヶ月の治療終了後(After)で「ハミルトン抑うつ尺度」

のスコアを比較しています。どの治療も結構「うつ病度合い」が下がっています。

さすがに「ただのプラセボを与えられて普通の精神科診療を受けるだけ」の人

は、ほかの3群と比較するとちょっと成績が悪いですが、ハミルトンのスコアにして

2、3ポイントかそこらしか違いがありません

統計的に検定すると、そこに微妙な差はあり、抗うつ薬を投与処方してもらう普通の精神科診療を受けた人が一番成績が良く、プラセボを処方してもらう普通の精神科診療を受けた人が一番成績が悪く、「認知行動療法」と「対人関係療法」はほとんど差が無くその2つの間に入ってくるような結果でした。 しかし、繰り返しになりますが、その差は、統計的には有意ではあるものの、臨床的に有意な差とは言えないほどに小さなものだったのです。

ただ、この研究では、うつ病の重症度によって「効果」のでかたに違いがあることも示唆されました。

つまり、うつ病が軽症な人は、どの治療を行っても(たとえそれが「プラセボを処方してもらう普通の精神科診療」という最低成績のものであっても)同じような良くなる傾向があるのですが、うつ病が重症な人は抗うつ薬の有効性はあるものの、それ以外は有効性ががくっと下がってしまう傾向があることが示唆されたのです。

うつ病の重症度の違いによって治療効果の違いが出るかどうかを比較したグラフ。

抗うつ薬では、「軽症」でも「重症」でもほぼ効果がかわらない

(折れ線グラフがほぼ平行)のに対して、「認知行動療法」でも「対人関係療法」でも

、「プラセボ」でも、うつ病の重症度が「重症」になると

とたんに成績が下がる(折れ線グラフが右上がり)ことが見て取れます。

(このNIMHの研究では「認知行動療法」が「対人関係療法」よりも成績が悪い結果となっていますが、その差はほとんどなく、実際別の研究では「対人関係療法」が「認知行動療法」よりも成績が悪い結果だったりします。(参考書(2)を参照ください。) 幾つもの研究結果を集めて比べてみると、結局のところ、この2つの短期療法には意味のある差はないようなのです。)

これは一体どういうことなのか? 「認知行動療法」や「対人関係療法」は、うつ病に特化してつくられた、うつ病に特別によく効く治療ではなかったのか?

このNIMHの研究結果を発表したElkin先生たちは、こんな風に述べています:『精神療法を受けた人と、ただのプラセボを処方されるだけの普通の精神科診療を受けた人の間に、有意な差がなかったとうことは、精神療法(「認知行動療法」、「対人関係療法」)に効果がないということではなく、プラセボを処方されるだけの普通の精神科診療に意外にも良い成績が出たということが主な理由であろう。ここで、プラセボを処方されるだけの普通の精神科診療というものが、「治療をしていない」ことではなく、「効果のない薬」と同じではないということを考えておくべきである。 ただのプラセボを処方される普通の精神科診療を受ける患者も、毎週毎週、20分~30分の、臨床経験の豊富な精神科医の診療を受けているのである。』『うつ病の重症度が軽症の人に対しては、経験豊富な普通の臨床家による普通の診療が(少なくとも短期的には)抑うつ症状を改善するには十分であるという可能性を示唆している。』

幾つかの疑問が出てきます。

うつ病に対する精神療法(「認知行動療法」や「対人関係療法」)とは何なのか? そこに本当に意味はあるのか?

うつ病が軽症な人にとっては「ただの普通の精神科診療」とかわらないと言い、うつ病が重症な人にとっては「抗うつ薬を処方する普通の精神科診療」よりも劣る(少なくともより優れているとは言えない)とすると、何に使えるというのか? どういう出番があるのか?

そして、背景理論も治療面接の進め方も違っているはずの「認知行動療法」と「対人関係療法」の治療成績が、何度比較を繰り返しても、ほぼ毎回毎回「この2つに有意な差はない。同程度に有効。」という結果しか出ないのは何故なのか?

「認知行動療法」は病的に歪曲された認知を修正し消極的な行動を修正するからうつ病が治るのであって、「対人関係療法」は対人関係上の問題が解消されるからうつ病が治る・・・のではないのか?

この問題の続きは、パートIIで扱っていきます。

参考書:

(1) Elkin I, et al. National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program: general effectiveness of treatments. Arch Gen Psychiatry, 1989; 46: 971-982.

(2) Luty SE, et al. Randomised controlled trial of interpersonal psychotherapy and cognitive-behavioural therapy for depression. The British Journal of Psychiatry 2007, 190: 496-502.

うつ病に対する精神療法(心理療法)

~どんぐりの背比べの謎 パートII

うつ病の治療に特化してつくられ、「特効薬」であることを期待されてきた精神療法(心理療法・カウンセリング)である「認知行動療法」も「対人関係療法」も、確かに「うつ病」に対して有効ではあるものの、その効果は「特効薬」というほどに抜群なものではなく、事実「ただのプラセボを処方されるついでになされる普通の精神科診療」とそれほど大差をつけられない・・・、という事実をパートIでお話ししました。

これは一体どういうことなのか?

どうやら「認知行動療法」や「対人関係療法」がうつ病に「それほど効かない」ということではなく、むしろ「普通の精神科診療」が意外なほど効いてしまう、というのが本当のところのようでした。

「薬を処方されるだけ(臨床研究の場合、ひどい時にはその薬さえも偽薬だったりする)」の「普通の精神科診療」は、実はよく見てみると「薬を処方されるだけ」ではないことがわかります。

「臨床経験豊富な、普通の精神科医」は、うつ病の患者の診療の時に、ただ薬の話をするだけではないのです。 このへんは、うつ病とかで精神科に実際に通院されたことがある人ならおわかりでしょう。 「普通の精神科医」は、たいてい、うつ病の背景にある心理的な問題に焦点づけてあれこれ聞いてくるものです。 「薬をもらうためだけに」通っているはずの精神科通院で、患者さんは毎回のように背景にある心理的な問題を考えさせられ、見直させられることになるのです。 さらに、「普通の精神科医」はうつ病についての心理教育も行うことが普通です。 うつ病とはどんな病気であり、どんな症状があり、患者には今何をすることが必要なのか、ということをざっとではあっても説明してくるはずです。 患者は「病者の役割」を与えられ、つまりは今は「うつ病」という病気を治すことに専念すること、そのために一時的に他の役割は免除されるものであること、を伝えられるでしょう。 うつ病になると物事の見方、考え方、とらえ方がネガティブな方向に傾きすぎてしまうことが「症状」として生じるので、それに流されないようにと説明されるでしょう。 これまでの対人関係や仕事の仕方にどんな無理があったのかを話し合い、そうした無理をやめていくように促されるでしょう。 こうしたこと全てが15分程度の「普通の精神科診療」の中には含まれているのです。(これをもっと時間を十分にとって1回50分という「認知行動療法」や「対人関係療法」を同じにしたら、どうなるか??)

人が「うつ病」と呼ばれる状態になったときに、その人の「うつ病」に対して特別の注意・関心を持ってくれ、そこにある問題を一緒に考え取り組んでくれる誰かがいる・・・ということ自体に、何らかの「治療効果」があるのではないか?

ここで、その「誰か」が注意・関心を持ってくれているのが、その人が今困っている「うつ病」であることは重要です。

うつ病を抱えている人に注意・関心を持ってくれている「誰か」が、その人の歯並びの悪さや、肥満や高血圧の問題などの別の問題に注意・関心を持っていてもあまり役に立たないのです。

同様に、その人の「うつ病」そのものではなく、その背景にある性格的な問題や生育歴的な問題だけに注意・関心を持っていても、あまり役には立たないでしょう。 過去に「うつ病」に対して精神分析や精神分析的(力動的)精神療法がほとんど役に立たなかったのは、このためでしょう。

(これは、たとえば虫歯になる背景として歯並びの悪さの問題があったとしても、普通の良識ある歯医者はまずは虫歯に対する治療を行うのであって、虫歯を放置して歯並び矯正をすることはないのと同様です。今大事なのは、そこじゃない、ということです。)

ということは、わざわざ「認知行動療法」とか「対人関係療法」というブランド名がなくても、良識ある専門科が、オーソドックスな仕方で、「うつ病」に対して心理的な介入をしていくときに、それほどの差はないのではないか? 背景理論に違いがあるからといって、実際の治療面接の仕方が本当にそこまで違っているものなのだろうか?

米国のNIMHがうつ病に対する精神療法である「認知行動療法」と「対人関係療法」の効果を実証しようと国家的規模で行った大規模研究である、前回の話題でも出てきた、「National Institute of Memtal Health Treatment of Depression Collaborative Research Program」のデータを使って、この問題に取り組んだのがAbron先生たちでした。

まず、「認知行動療法」を行った治療者と、「対人関係療法」を行った治療者を対象に、自分たちの治療にはどんな特徴があるかをあげてもらいました。

すると、予測通り、「認知行動療法」を行った治療者は、『治療面接以外で患者が取り組むべき特定の活動や課題について話し合う』や『話し合いは認知的なテーマが中心になる』、『患者が新しい仕方で他人と関われるように治療者は援助する』など、いかにも「認知療法の成分」を自分たちの治療の特徴だと思っていました。 他方で、「対人関係療法」を行った治療者は、『患者の対人関係が話し合いの主なテーマになる』や『患者が自分の感情をより深く理解できるように、治療者は患者の感情を取り上げる』、『患者は重要な他者に対する親密感や必要としている気持ちについて話す』などの、いかにも「対人関係療法の成分」を自分たちの治療の特徴だと思っていました。

ところが、実際に患者を相手に行った治療面接の内容(対人関係療法35人分、認知行動療法29人分)を逐語的に分析してみると・・・

比率の差はあるものの、「認知行動療法」をしているはずの面接でも、「対人関係療法」をしているはずの面接でも、「認知行動療法の成分」も「対人関係療法の成分」も含まれていたのです。

確かに、認知行動療法はより「認知行動療法の成分」が多くより「対人関係療法の成分」が少なく、対人関係療法はより「認知行動療法の成分」が少なく「対人関係療法の成分」が多い傾向はありますが、それぞれそんなに、理論が言うほどには、ピュアなものではなかったのです。

ブランド名は違っても、実際に行われる面接の中では、「認知行動療法」は意外に「対人関係療法」的なところもあるし、「対人関係療法」は意外に「認知行動療法」的なところもある。 だから、この2つの治療法が「ほとんど同じ」治療結果しか出せなかったとしても、まあまあ当たり前であるのです。

似たような話は、短期力動的精神療法 brief dynamic psychotherapyと認知行動療法の比較研究(参考書(2)、(3)を参照)にもあります。 理論は全然違っていますし、それぞれの治療者は「自分たちは自分たちの特徴あるやり方をしているはずだ」と思っているものですが、実際の面接を逐語的に分析してみると、意外なほど混ざっていることが多いのです。

認知行動療法をしているつもりの治療面接でも、意外なほどに「短期力動的精神療法の成分」が入っていたり、短期力動的精神療法の治療面接をしているつもりでも、意外なほどに「認知行動療法の成分」が入っていたりするのでした。

さらに、この傾向は治療者の経験値があがり「達人 master」とよばれる人になると、さらに顕著になる傾向がありました・・・・

精神療法(心理療法・カウンセリング)の治療効果研究における「効果同等の謎 paradox of equivalence」=「どんぐりの背比べの謎」には、こんな背景があったのでしょう。

参考書:

(1) Abron JS & Jones EE. Validity of controlled clinical trials of psychotherapy: findings from the NIMH Treatment of Depression Collaborative Research Program. Am J Psychiatry 2002; 159:775-783

(2) Goldfield MR, et al. The therapeutic focus in significant sessions of master therapists: a comparison of cognitive-behavioral and psychodynamic- interpersonal interventions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1998; 66: 803-810

(3) Jones EE & Pulos SM. Comparing the process in psychodynamic and cognitive-behavioral therapies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1993; 61: 306-316

認知行動療法は認知の歪みを、対人関係療法は対人関係の問題を、それぞれ治すことでうつ病を治しているのか? パートI

うつ病に対する有効な治療として有名になった「認知行動療法」と「対人関係療法」は、それぞれの理屈的には、「認知行動療法」はうつ病患者に見られる特徴的な認知の歪みを修整することでうつ病が治っていくことを援助しますし、「対人関係療法」は対人関係に焦点付けて対人関係の問題を修正することでうつ病が治っていくことを援助する、ということになっています。

でも、本当にそうなのでしょうか?

というか、本当に「認知行動療法」は認知の歪みを修整することが主要なメカニズムでうつ病が治っていくのか? 本当に「対人関係療法」は対人関係の問題を修正することが主要なメカニズムでうつ病が治っていくのか?

(もっとも、以前にお話ししたように、「対人関係療法」は、もともとはうつ病についての対人関係理論はあまり関係なく、「良識ある普通の精神科医が普通にやっている支持的精神療法」をマニュアル化するときに、あとづけに対人関係理論をひっぱってきたようなところがあります。 なので、「対人関係療法」は、必ずしも、対人関係の問題を修正することが治療のメカニズムになっているとは言っていないのですが・・・)

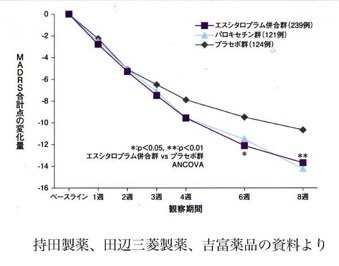

確かに、うつ病の患者さんに対して認知行動療法を行っていくと、ネガティブな認知の歪みが解消されていくにしたがってうつ病症状も解消されていくことがわかります。 この事実は最初の頃は、認知行動療法は、その理論通り、ネガティブな認知の歪みを治すことでうつ病を治しているのだと考えられました。

ところが、抗うつ薬を使った薬物療法を行っても、ほとんど全く同様に、ネガティブな認知の歪みが解消されていくにしたがってうつ病症状が解消されていくのです。 いや、べつの言い方をすると、うつ病症状が解消されていくにしたがってネガティブな認知の歪みが解消されていくのです。

図は「ネガティブな認知の歪み」を修正することを主な治療手段としている「認知行動療法」と

ただの抗うつ薬による「薬物療法」がどれだけうつ病の患者さんの

ネガティブな認知の歪みを改善するかを示しています。

「認知行動療法」の結果だけを見ると、確かに、ネガティブな認知が

改善するに従って抑うつ症状が改善しているようにも見えるのですが・・・

でも、よく見てみると薬物療法の方も同じように、いや、それ以上に

ネガティブな認知の歪みが改善していっているではないですか。

もし、「認知行動療法」が特異的に「ネガティブな認知の歪み」

を修正することによってうつ病を治しているのだとすると、

左図の黒丸が「認知行動療法」の治療成績、

白丸が「薬物療法」の治療成績となるはずだったのです。

それが、実際には違っていたわけです。

むしろ、左図は本当は、黒丸が「治療が成功した患者さん」、

白丸が「治療が失敗した患者さん」でした。

つまり、「ネガティブな認知の歪みが解消されたからうつが治った」ではなく、

「うつが治ったからネガティブな認知の歪みが解消された」

の方がより真実に近いのではないか?という問題提起がなされているのです。

同様に、対人関係療法を行っても、ネガティブな認知の歪みが解消されていくことがわかっていますし、認知療法を行っても対人関係の問題が解消されていくことがわかっています。

つまり、認知行動療法でも対人関係療法でも抗うつ薬を使った薬物療法でも、ネガティブな認知の歪みが解消されていくにしたがって、そして対人関係の問題が解消されていくにしたがって、うつ病症状が解消されていくと言えます。 しかしこれも、べつの言い方をすると、うつ病症状が解消されていくに従ってネガティブな認知の歪みが解消され、対人関係の問題も解消されていく、とも言えるのです。

こうなってくると、「認知行動療法はネガティブな認知の歪みを修整することでうつ病を治している」とか「対人関係療法は対人関係の問題を修正することでうつ病を治している」という理屈は本当に本当なのだろうか? という疑問が出てきます。

もし上記の理屈通りであるとすると、うつ病でも特に認知の歪みが目立つ人は「認知行動療法」が効果的に作用しそうな気がしますし、特に対人関係の問題が目立つ人は「対人関係療法」が効果的に作用しそうな気がします。

では、実際にはどうなのか?

この問題を、例の「NIMH Treatment of Depression Collaborative Research Program」で得られたうつ病に対する精神療法のデータを使って検証してみたのがSotsky先生たちの研究結果です。

その結果・・・・。

なんと認知行動療法はネガティブな認知の歪みが少ない人には効果的なのに、認知の歪みが大きい人には効きが悪くなるのでした。 しかし対人関係療法は認知の歪みが少ない人にも、歪みが大きい人にも、まあまあだいたい同じように効くのでした。

他方、対人関係療法は対人関係機能が良好な人にはよく効くのに、対人関係が不良な人には極端に効きが悪くなるのでした。 しかし認知行動療法は、確かに対人関係機能が悪い人には効きが悪くなる傾向があるものの、対人関係療法ほどにはその差歴然というものでもなかったのです。

この結果は、上記の理屈から予測される結果とはまるで反対ではないですか。

これはいったいどういうことなのか?

考えられる答えはこうです。 つまり、うつ病に対する「認知行動療法」も「対人関係療法」も、基本的には数ヶ月で終わるような「短期精神療法」です。 多くの短期精神療法が、その人の根本を変えるものではないように、結局「認知行動療法」も「対人関係療法」も、その人の「認知の歪み」や「対人関係機能」といった根本的な問題を解消するものではないのでしょう。 むしろ、その人にある「強み」を利用して「うつ病」からの脱却を促している。 つまり、認知の歪みが少ない人には、その強みを利用して「認知行動療法」的にやっていくと良く、対人関係が良好な人には、その強みを利用して「対人関係療法」的にやっていくと良い・・・ということなのであろう、ということです。

やっぱり、短期精神療法は短期精神療法でしかないのでしょう。 その人の「根本」といえるもの、性格と呼べるほど中心的な問題を解消していくには、やはり長期精神療法 long−term psychotherapyが必要なのでしょう。

参考書:

(1) Simons AD, et al. The process of change in cognitive therapy and pharmacotherapy for depression. Arch Gen Psychiatry 1984; 41: 45-51

(2) Sotsky SM, et al. Patient Predictors of response to psychotherapy and

pharmacotherapy: findings in the NIMH Treatment of Depression Collaborative

Research Program. American Journal of Psychiatry 1991; 148:997-1008

(3) Culter JL, et al. Comparing cognitive behavior therapy, interpersonal psychotherapy, and psychodynamic psychotherapy. Am J Psychiatry 2004; 161: 1567-1573.

認知行動療法は認知の歪みを、対人関係療法は対人関係の問題を、それぞれ治すことでうつ病を治しているのか? パートII

精神療法(心理療法・カウンセリング)には背景理論があります。 人の心が「病気」と呼ばれるような状態になってしまうのは、きっとこれこれこのような理由があって、だからこれこれこのように介入すれば、これこれこのような理屈で良くなっていくだろう、という理論です。

うつ病に対する「認知行動療法」は、うつ病にありがちなネガティブな認知の歪みを修正し、消極的な行動パターンを修正することで、「うつ病の悪循環」を停止させ、うつ病からの脱却を促しているのだろうと考えられてきました。

うつ病に対して「認知行動療法」とほぼ同程度に有効であるとみなされている「対人関係療法」は、うつ病の背景にある対人関係の問題に焦点付け、うまくいかなくなっている対人関係の問題を解決していくことで、うつ病からの脱却を促しているのだろうと考えられてきました。

ところが・・・

パートIでとりあげたように、本当にそうなのだろうか? 本当に背景理論が想定するような「理屈」で人はかわっていくのだろうか? という疑問が出てきました。

認知行動療法は「ネガティブな認知を修正するから」、対人関係療法は「対人関係の問題を修正するから」、それぞれうつ病が良くなると思っていたのですが、「ネガティブな認知が修正される」とか「対人関係機能が良くなる」といった効果は、それぞれの治療方法に特異的なものでも何でもなかったのです。

認知行動療法によらなくても、対人関係療法や薬物療法でも、うつ病に見られるネガティブな認知の歪みは治っていきます。

対人関係療法によらなくても、認知行動療法でも薬物療法でも、対人関係の問題は治っていきます。

これは一体どういうことなのか?

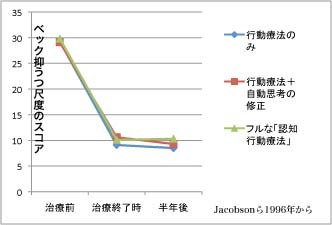

ここからさらに疑問が出てくるのは、「認知行動療法」には理屈的に良かれと思っていろいろな「介入」がパッケージ化されて用意されてるのですが、それらは本当にすべて「必要」なのでしょうか? 消極的な行動パターンを修正し、積極的で活動的で計画的な行動パターンを促し、日常生活の中で「楽しさ」を少しずつでも感じられるようにしていくように促す「行動療法的コンポーネント」。 そして「ネガティブな認知の歪み」を修正するように促す「認知療法的コンポーネント」。 さらにこの「認知療法的コンポーネント」は、特定の状況で特定のネガティブな反応(とらえ方/受け取り方)に気づき修正していく「自動思考の修正」というものと、その人の持つもっと深い根本的なテーマ(「私は愛されない」など)を修正する「中核概念(スキーマ)の修正」というものに分けられます。

理屈上は「必要」とされている、これらの介入は本当に必要なのか? 本当に役立っているのか? 本当に「理屈通り」に作用しているのか?

この疑問に答えるべく、Jacobson先生らは、うつ病に対して普通に行われている「認知行動療法」を、わざと実験的に(1)「認知行動療法のうち行動療法的コンポーネントだけおこなうもの」、(2)「認知行動療法のうち行動療法的コンポーネントと認知療法的コンポーネントのうち自動思考の修正という成分だけ行うもの」、そして(3)フルな認知行動療法、つまり「認知行動療法として行動療法的コンポーネントと、認知療法的コンポーネントして自動思考の修正だけでなく、さらに深く根本的な中核概念(スキーマ)の修正を意図した介入をも行うもの」の3つにわけて、それぞれの治療成績を比べることにしました。

こうして用意された実験的な3つの治療条件の中に、それぞれ50名ほどの患者がランダムに割り振られ、約3ヶ月間の治療を行いました。

その結果・・・

治療終了時の抑うつ症状の改善度合いも、その半年後のフォローアップ時の抑うつ症状の改善度合いも、3つの治療条件でなんら違いはありませんでした。

さらに、半年後、2年後のフォローアップの結果、うつ病の再発率を比較しても、3つの治療条件でなんら違いは出なかったのです。

さらにさらに、うつ病の改善の仕方をより細かく分析してみても、行動レベルの改善も、認知の歪みの改善も、中核概念(スキーマ)の改善も、この3つの治療条件でなんら違いは出ませんでした。

つまり、「認知行動療法」として行われる治療作業のうち、「行動療法的コンポーネント」だけを行った人も、「行動療法的コンポーネント」に「認知療法的コンポーネント」を加えた「フルな認知行動療法」と遜色なくうつ病が良くなることが示されたのです。

ということは、「認知行動療法」で、その背景理論から理屈上は必要だと思われてなされている「認知の修正」という治療作業は、本当に本当に必要だったのか? 大変疑問だ、ということになってきます。

(と同時に、「認知行動療法」においては「行動療法的コンポーネント」が意外にとても大事であり治療メカニズムの中で中心的な役割を果たしているらしい、ということも言えそうなのです。 似たような話は、このずっと後で「不安障害」に対する心理社会的介入の話をするときも取り上げます。 「認知行動療法」は、どうも素人目には「認知」的側面が注目される傾向があって、あたかも認知が変わることで人が変わっていくのだというように理解されがちな気がするのですが、たぶん、「行動」的側面の方がより大切なのです。

人は、頭の中だけ、机上の空論だけで、考えをこねくり回すだけでは変わっていくことなどできないのだ。 そうではなく、実際に行動してみて、体験をしてみて、人と関わってみて、汗や涙を流した経験から何かを学び取っていき、変わっていくのだ・・・。 という、私たちがたいてい青春時代に体験的に知るようになることと、まあまあ同じようなことが、科学的・統計的にも示されている、ということなのでしょうか。)

「認知行動療法」において「ネガティブな認知の歪みが修正されることでうつ病が治っていく」「ネガティブなスキーマが修正されることで良くなっていく」という基本的な理屈は、そもそもが間違っているのではないか? という疑問が、またしても生じてくるのです。

この疑問の続きは、パートIIIでまたとりあげます。 (話が長すぎます。でも、とても大切なところだと思うので・・・)

参考書:

(1) Jacobson NS, et al. A component analysis of cognitive-behavioral treatment for depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1996; 64: 295-304

(2) Gortner ET, et al. Cognitive–behavioral treatment for depression: Relapse prevention. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1998; 66: 377-384.

認知行動療法は認知の歪みを、対人関係療法は対人関係の問題を、それぞれ治すことでうつ病を治しているのか? パートIII

これまでの議論をおさらいします。

うつ病に対する急性期治療、つまり、「うつ病」と呼ばれるような病的に気分が落ち込んでしまった状態に対して、だいたい2~3ヶ月をかけてもとの状態(寛解状態)にもどすための治療として、有効だとされてきたものには、抗うつ薬による薬物療法、認知行動療法、対人関係療法がありました。

ところが、うつ病の重症度によって効き方には違いもありました。

うつ病が軽症の場合は、抗うつ薬を使った薬物療法を行おうが、認知行動療法を行おうが、対人関係療法を行おうが、あるいはただのプラセボ(偽薬)を与えるだけの「普通の精神科診察」を行おうが、ほとんど差がでないほど「同じくらいよく効く」とも言えますし、「同じくらいにしか効かない」とも言えたのです。「抗うつ薬による薬物療法」≒「認知行動療法」≒「対人関係療法」≒「プラセボ+一般的精神科診察」、という感じです。

他方、うつ病が重症の場合は、「抗うつ薬による薬物療法」>「認知行動療法」≒「対人関係療法」>「プラセボ+一般的精神科診察」、という順に効くものであることが示されていました。

さらに、抗うつ薬による薬物療法は、当然ですが、治療が終われば効果もなくなります。 すると、何割かの人は再発してしまうことがあります。

ところが、「認知行動療法」にしても「対人関係療法」にしても、こうした精神療法(心理療法)には幾分かの再発予防効果があることが示されています。 うつ病に対する急性期治療として抗うつ薬を使い、その後ぱったりと薬をやめてしまった人と比較して、うつ病に対する急性期治療として「認知行動療法」や「対人関係療法」を行った人は、こうした「精神療法(心理療法)」に通うことをぱったりやめてしまった後でも、なぜだか再発率が低いのです。

「認知行動療法」や「対人関係療法」は、再発予防にも「効く」ということになります。

問題は、その「効く」メカニズムです。

前回までの議論で、どうやら「認知療法はネガティブな認知の歪みを修正し、「私は愛されない」などのネガティブなスキーマが変わることでうつ病が治る」というような単純な話ではなさそうだ。 同様に、「対人関係療法は対人関係機能を改善し対人関係の問題を解消していくことでうつ病が治る」というような単純な話でもなさそうだ、というところまで来ました。

じゃあ、どういうメカニズムで「効く」のか?

少なくとも、当初「認知行動療法」の理屈で言われていたような、「認知療法はネガティブな認知の歪みを修正し、「私は愛されない」などのネガティブなスキーマが変わることでうつ病が治る」ではなさそうでした。

これまでにお話ししたように、認知行動療法によらない治療でも(抗うつ薬を使った薬物療法でも、対人関係療法でも)ネガティブな認知の歪みは、うつ病症状が治っていくにつれて、修正されていくことが示されていました。 そして、ネガティブな認知の歪みを修正しようとしたり、スキーマを変えるような介入をわざわざはぶいた「認知行動療法から認知コンポーネントをはぶき、行動コンポーネントだけにした療法」でも、フルな認知行動療法とかわらない効果があることも示されていました。

さらに、当初はネガティブなスキーマがあることが「うつ病」になりやすい性格的な背景なのだろうと考えられてもいたのですが、ちゃんとデータをとってみると、うつ病が寛解した人と健常者を比較しても、ネガティブなスキーマには差がないこともわかってきました。 つまり、「私は愛されない」とか「私は何をやってもうまくいかない、何もできない」というネガティブなスキーマは、うつ病という感情の状態によって引き起こされる結果なのであって、もともとあった「うつ病になりやすい性格傾向」を反映したものではなさそうなのです。 さらにさらに、うつ病を「認知行動療法」を使って治した人も、単純に抗うつ薬を飲んで治した人も、一旦寛解してしまうと、「ネガティブなスキーマ」の改善度合いは変わらないのでした。

「認知行動療法」によって、決して「ネガティブな認知の歪み」そのものが改善されるわけでもなく、「スキーマ(中核信念)」と呼ばれるその人の性格的な根本部分が改善されるわけでもなく、しかし「うつ病」の急性期は確かに良くなってく傾向はあるし、しかも再発予防にまで効果が持続するとは、いったいどういうことなのか?

考えられることは、「認知行動療法」は決してその人の性格的な根本部分を変えるわけではないのだけれども、「うつ病」と呼べるような気分の状態になってしまったときに、物事のとらえ方がネガティブになってしまう傾向に対して、そうしたネガティブな傾向に引っ張られて流されてしまうことを阻止して、よりよく対処できるようになる技術を身につけることになるのだろう・・・という理屈(compensatory skill model)でした。

例えば、前にお話ししたように、Jacobson先生たちの研究は、「認知行動療法」の治療成分のうちで「行動コンポーネント」だけでも十分に治療効果を発揮することを示していました。 抑うつ的な気分のもとで、ネガティブな発想/ネガティブな物のとらえ方が優勢になってきても、それに巻き込まれて行動パターンまで消極的になってしまわないようにすること、抑うつ的な認知と行動から自分自身の心を引き離し、自由にすることで、「うつ病」とそれにともなうネガティブな認知の歪みに対してよりよく対処することができるようになっていたのでしょう。

また通常の「認知行動療法」を行うとき、患者さんは自分自身の「認知の歪み」に気づき修正することをもとめられるために、いやがおうでも「こんなことをこんな風に感じ、こんな風に解釈し、だからこんな気持ちになっていたのだ、こんな行動をとってしまったのだ。」というように「内省」するようになります。 なにしろ、「認知行動療法」では日々の生活の中でこのように自分の気持ちを内省し、「ネガティブな認知の歪み」を見つけ、修正することが「宿題」として義務づけられるので、患者さんはそれこそ四六時中こうした自分の気持ちと行動を見つめる「練習」を行うことになります。 そうするうちに、次第に患者さんはネガティブな感情やネガティブな考え方に巻き込まれ、引っ張られてしまうのではなく、それらと適度に距離を保ちながら、しかししっかりと見据えることもできるようになっていくのでしょう。

実は「認知行動療法」では、たとえ「うつ病」のネガティブな気分のもとでも、このように自分自身の気持ちを「あるがまま」に見据え、しかし巻き込まれないでいる平常心を訓練し強化しているのではないか?

であれば、これまでのような「認知行動療法」のスタイルではなく、もっと自分自身の気持ちの「あるがまま」を、たとえそれがネガティブなものであっても、それに巻き込まれてしまうことなく、しっかり見据え、その気持ちとともにいられるようになるような、「禅」とか「瞑想」に近い訓練をしても同じように効果が得られるのではないか?

おそらく、そんな発想からSegal先生らの「マインドフルネス認知療法 Mindfulness−Based Cognitive Therapy for Depression」がつくられました。 おどろいたことに、この治療法では「禅」や「瞑想」、「ヨガ」といった東洋的な訓練法が積極的に取り入れられています。

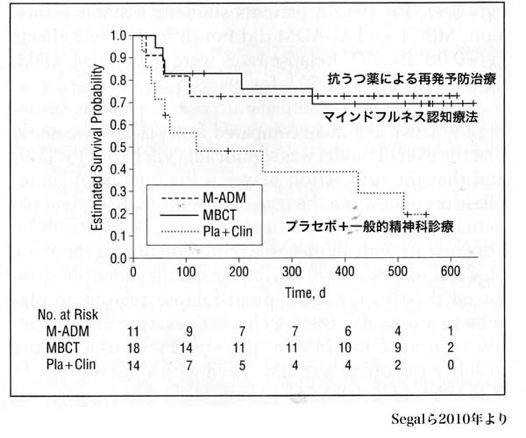

そして、この訓練法が本当に「効く」かどうかを、うつ病の再発を何度も何度も繰り返してしまう「反復性うつ病」の患者さん達を対象に調べてみました。

すると、「反復性うつ病」の患者さんは、特にいったん「寛解」と呼ばれる治った時期にあっても、微妙に症状が残り不安定性が残ってしまうタイプの患者さんは、相当に症状が再発してしまうのですが、それでも、この「マインドフルネス認知療法」を行ったり、「予防的抗うつ薬」を使うと、再発率を有意に下げることができるのでした。 (図に示します。 このように「プラセボ+一般的精神科診療」に比較して目立った差が出ています。 これはうつ病の急性期治療は何をやっても「どんぐりの背比べ」でしかなかったのとは大違いです。 実は、このように「うつ病」の治療においては、急性期治療によって「治った」状態にもっていくことと同じかそれ以上に、いかに再発しない状態にもっていくか、ということが治療戦略上非常に大切なことではあるのです。)

これらの議論からいくつかの重要なことが出てきます。

1つは、「効く」と言われている精神療法(心理療法)も、本当に効くのか?そしてどの程度効くのか?どのような場合にどのような側面に対して効くのか?といったことは、方法論のしっかりした研究によって十分に検討されなくてはならない、ということ。

もう1つは、実際に「効く」とされている精神療法(心理療法)も、その効くメカニズムは、必ずしもその精神療法(心理療法)の理屈通りではないのかもしれない、ということ。

そして精神療法(心理療法)の実体、実際に面接室の中で治療者と患者の間で行われていることは、その精神療法(心理療法)のブランド名や背景理論の通りではないのかもしれない、ということ。

まあ、簡単に言ってしまうと、どんな話も鵜呑みにしない、という科学の世界では非常に当たり前と言えば当たり前のことではあるのですが。

参考書:

(1) Barber JP & DeRubeis RJ. On second thought: where the action is in cognitive therapy for depression. Cognitive Therapy and Research, Vol. 13, No. 5, 1989,pp. 441-457

(2) Marks IM. The maturing of therapy: Some brief psychotherapies help anxiety/depressive disorders but mechanisms of action are unclear. The British Journal of Psychiatry 2002 180: 200-204.

(3) Segal ZV, et al. "Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression" Guilford Press, 2002

(4) Segal ZV, et al. Antidepressant monotherapy vs sequential pharmacotherapy and Mindfulness-Based Cognitive Therapy, or placebo, for relapse prophylaxis in recurrent depression. Arch Gen Psychiatry, 2010; 67: 1256-1264.

(5) カバットジン・J 『マインドフルネスストレス低減法』北大路書房 , 2007年

「気分変調症」は「病気」なのか「性格」なのか?

昔は「抑うつ神経症」とか「神経症性抑うつ状態」という言葉がありました。

わざわざ「昔は・・」と言っているのは、現在の正式な疾患分類の中からは、この「病名」は消えているからです。

というのも、「抑うつ神経症」や「神経症性抑うつ状態」という言葉には、この「うつ」っぽく見える状態が、実は「神経症」であり、つまりは本人の性格的な問題であると解釈されていることが前提にあるからです。 もう少しちゃんと言うと、本人の「生き方」や「あり方」、「対人関係の持ち方に独特の葛藤を生じやすい」などの性格的な要因が大きくあり、それゆえに日々の生活の中で実際に対人関係のやりにくさなどを持続的に抱えるようになってしまい、不適応感や抑うつ感を慢性持続的に生じてしまう問題を指してこう呼んでいたのです。

ところが、精神疾患の分類を国際的に共通のものにして、どんな理論的背景の専門家でも理解できるように、背景理論や症状の解釈の仕方を極力排除して表面上に表れる症状や行動だけから記述できるようなものにしていこう、という動きが米国精神医学会による精神疾患分類DSM−IIIの頃から始まりました。 それにともない、「神経症」という概念は、そこに「心の葛藤によって生じている」という原因論、理論的背景、症状の解釈の仕方が入っているために排除されることになったのです。

なので、現在の正式な疾患分類の中には「神経症」という言葉は出てきませんし、「抑うつ神経症」も「神経症的抑うつ状態」も「抑うつヒステリー」も(そこに「心の葛藤を背景に持つ」という原因論があるために)消えて無くなりました。

すべて、(神経症的・性格的な問題の表れだという原因論を排して)持続的に軽度の抑うつ状態が続く「気分変調症 dysthymia」として記述されるようになったのです。

(ところで、前にも書いたと思うのですが、私は英語名dysthymiaを気分変調症と訳すのは、誤訳だと思っています。 医学用語において、dysは通常は「困難症」と訳しますし、thymiaは気分の状態を指す言葉ですから、「気分困難症」と訳した方がよりしっくりくる気がします。 だいたい「変調」なんて、何がどのように「変調」しているのかさっぱりわからないですし・・・・)

そんなこんなで、神経症という概念とは切り離された「気分変調症」は、表面上に表れる症状や行動上の特徴だけから、だいたい以下のように表現されています。

「気分変調症」の診断基準(DSM−IVから大事なところだけ要約)

ほとんどの日を抑うつ的な気分で過ごしてしまうことが、少なくとも2年以上は続き、以下のような抑うつ的な気分症状のうち2項目以上を満たす:

(1)食欲低下あるいは過食になってしまう。

(2)不眠あるいは過眠になってしまう。

(3)気力・意欲に乏しく疲れやすい。

(4)自信がない。

(5)集中力が続かず、物事を決められない。

(6)絶望感がある。

つまり、「うつ病」ほどには深くない抑うつ気分が、しかしずっと慢性的に続いてしまう状態を指します。 気分の落ち込み感は慢性的に続くものの、よく見てみると、たいていは波があり、対人関係の葛藤などのストレスに関連して、悪くなったり、少し良くなったりしながら経過していくことがほとんどです。 しかも、その経過はあまりに長い(定義上も2年以上、多くは思春期~青年期頃から始まって、時に少し良い時期がありながらも、何年も何十年も続くことがある)ために、「疾患」にかかってしまっているというよりも、むしろその人の「性格」や「パーソナリティ」の一部になってしまっていると表現した方が良いくらいです。

正式な疾患分類から「抑うつ神経症」、つまりその人の性格にもとづく慢性的な気分の落ち込みが続くタイプの問題の存在を抹消してしまうのは、さすがにちょっとまずいだろうと考えてのことでしょうが、米国精神医学会の精神疾患分類は、過去には「抑うつ神経症」に入ってきた「性格的に落ち込みやすい人」の性格的問題を、正式な「パーソナリティ障害」には分類されない、「抑うつ性パーソナリティ障害」と「受動攻撃性パーソナリティ障害」という2つの暫定的パーソナリティ障害分類に入れることにしたのでした。

「抑うつ性パーソナリティ障害」の暫定的診断基準(DSM−IVから大事なところだけ要約)

次のうち少なくとも5項目を満たす:

(1)通常の気分は、憂鬱さ、悲観、快活さのなさ、喜びのなさ、不幸感が優勢である。

(2)自己不適切感、無価値感、および低い自尊心。

(3)自分自身に対して批判的、自責的、自分で自分をけなす傾向

(4)くよくよ考え込み、心配しがち

(5)他人に対して拒否的、批判的、非難がましい

(6)物事に対して悲観的

(7)罪悪感または自責感を生じやすい

「受動攻撃性パーソナリティ障害」の暫定診断基準(DSM−IVから大事なところだけ要約)

次のうち少なくとも4項目を満たす:

(1)日常的な課題(社会的、職業的)を達成することに受動的に抵抗する。(したくないこと、できないことを「できません」と適切に自己主張するのではなく、やれないこと、やらないことで、間接的に抵抗を示す。)

(2)他人から誤解されている、適切に評価されていない、と不満を述べる。

(3)不機嫌で論争をふっかけがち。

(4)権威ある人、良い地位にある人を不合理に批判し軽蔑する。

(5)自分より幸福な人に対して嫉妬やねたみ、憤りを表現する。

(6)自分の不幸を誇張して愚痴を言い続ける。

(7)敵意に満ちた反抗と悔恨の間を揺れ動く。

これら「「抑うつ神経症」の背景にある性格的問題を現代風に、症状や行動的特徴だけから記述したもの」の表現では、一応「気分変調症ではないこと」とされていますが、そもそもこうした「性格的に落ち込みやすい人」と「気分変調症」が本質的に別物なのかどうかについては、ずーっと長いこと議論がありました。

本質的に「気分変調症」はプチうつ病でありうつ病に近い疾患なのか? あるいは性格の問題(パーソナリティ障害)の一種なのか?

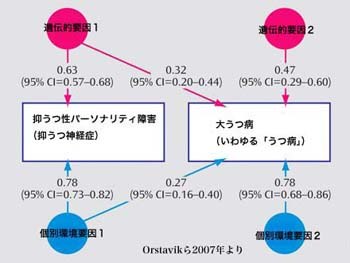

この問題に対して『生まれと育ち』の議論の時に何度も出てきたKendler先生の研究グループが、やはりお得意の双子研究を使って「生まれ」(遺伝的要因)と「育ち」(環境要因)がどのように作用しているかを見ることで、「原因論」的に関連している疾患なのか、あまり関連していない疾患なのかを推論して見せました。

まず、「気分変調症」あるいは「抑うつパーソナリティ障害」が「うつ病」と「生まれと育ち」の原因的に本当に近いのかどうか?

結果は、「気分変調症」あるいは「抑うつパーソナリティ障害」の「原因」となっている遺伝的要因も環境要因も、同時に「うつ病」の要因となっていましたが、しかし「うつ病」にはまた別の独立した遺伝的要因と環境要因が大きくからんでおり、基本的に「(症状的には似ていても)原因論的には別の疾患」と考えた方が良さそうなことを示唆していました。 (つまり、「気分変調症」あるいは「抑うつパーソナリティ障害」をベースに、「うつ病」を生じることはあるが、基本的に別物だということを示唆しています。)

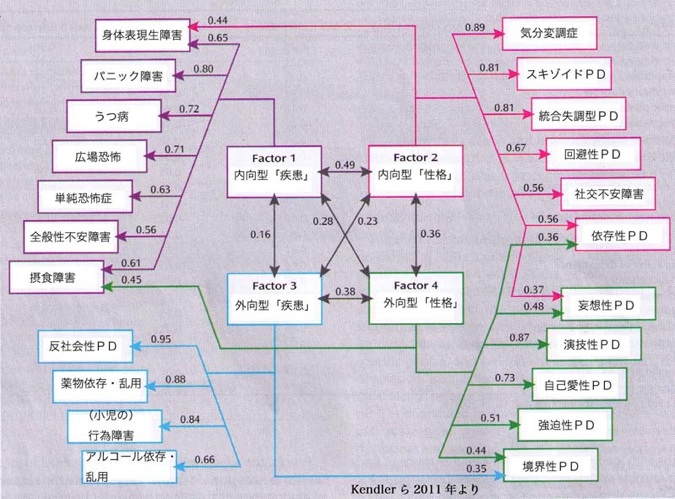

そして、米国精神医学会の精神疾患分類にあげられている「疾患」の背景に、どのような遺伝的要因が共通して存在し、あるいは別々に存在しているのかを、もっと広範囲に調べてもいます。 その結果、やはり「気分変調症」は米国精神医学会の疾患分類上は「第I軸」つまり「病気」というくくりに入っているのですが、遺伝的要因からその「原因論」を推論すると、むしろ「第II軸」つまり「性格の問題」というくくりに入れた方が良いようなのです。 (同様に、現在の米国精神医学会の疾患分類では「社交不安障害」は「第I軸」つまり「病気」というくくりに入っていますが、これもむしろ「第II軸」つまり「性格の問題」とした方がより正しそうなことも示唆されています。)

「気分変調症」は別名「慢性小うつ病」とも呼ばれ、一見すると「うつ病」よりも軽くみられがちなのですが、その実体は「抑うつ神経症」であり、「抑うつパーソナリティ障害」であり、つまりは「性格的な問題」と見た方が良く、かなり治りにくい難しい問題であると考えた方が正しいのです、多分。

参考書:

(1) Orstavik RE, et al. The relationship between depressive personality disorder and major depressive disorder: a population-based twin study. Am J Psychiatry 2007; 164:1866-1872)

(2) Kendler KS, et al. The structure of genetic and environmental risk factors for syndromal and subsyndromal common DSM-IV axis I and all axis II disorders. Am J Psychiatry, 2011; 168: 29-39.

「気分変調症」は「病気」なのか「性格」なのか? II

「気分変調症 dysthymia」は、別名「慢性小うつ病 chronic minor depression」あるいは「抑うつ神経症 neurotic depression」とも呼ばれますが、現在の精神疾患分類では一応「気分障害」、つまり「うつ病」とかの一種ということになってはいます。 しかし前回もお話ししたように、Kendler先生たちの研究結果などをふまえると「うつ病の一種」というよりは「性格の問題の一種」(「抑うつ性パーソナリティ障害」など)と考えた方が良さそうと言えるのです。

もしそうであるならば、「性格の問題」を治していくのはかなり大変なことであろうことから、「小うつ病」という病名から想像されるよりもずっと、いわゆる普通の「大うつ病」よりもずっと、治療は困難になるであろうことが予測できます。 そして、この予測は実際にその通りなのです。

いわゆる普通のうつ病、「大うつ病エピソード」に対して有効性を示していた認知行動療法も対人関係療法も、抑うつ症状の深さから言うと浅いはずの「気分変調症」に対しては、どうもキレが悪くなります。 明らかに抗うつ薬による薬物療法よりも(少なくとも短期的には)効果が劣ってしまいますし、抗うつ薬による薬物療法に上乗せする「併用療法」を行っても、上乗せした効果がほとんど出てきません。 (精神療法+薬物療法は、薬物療法単独に比較して有意差が出ないのです・・)

これは、性格的・対人関係機能の問題が大きいと、対人関係療法も認知行動療法も効きが悪くなる、というこれまで繰り返し示されてきた研究結果からも類推できます。 性格的背景の強い「抑うつ神経症」は、こうした単純な短期療法はあまり効かないのです。

抗うつ薬による薬物療法は、効くには効きます。 事実、意外なほど抗うつ薬が効くために「これはうつ病の一種なんじゃないだろうか?」という話が出てきたほどです。 しかし、この慢性疾患に対して抗うつ薬の効果があるのは、抗うつ薬を飲んでいる間だけです。 服薬をやめると、ほとんどもとに戻ってしまいます。 結局、「いつまで飲み続けたらいいのか?」「眼鏡が顔の一部みたいに、抗うつ薬が私の心の一部になってしまうのか?」という疑問が出てきます。 しかも、いわゆる普通の「うつ病」のように、跡形もなくすっきり治ってしまうものでもありません。 ぐずぐずした症状の名残のようなものがいつまでも消えないことがほとんどなのです。

こうなってくると、「気分変調症」の治療において、薬物療法の役割は何なのか? 精神療法の役割は何なのか? という疑問が出てくるでしょう。

上図はKocsis先生らの研究結果から。慢性うつ病の人を対象に、

抗うつ薬による治療を行い、あまりぱっとしなかった人に「次の一手」として、

(1)薬物療法を変更しながら継続する、

(2)慢性うつ病に特化した認知行動療法を薬物療法に併用する、

(3)何のへんてつもないただの支持的精神療法を薬物療法に併用する、

の3つで比較したもの。この短期の追跡期間では

、慢性うつ病に特化しているはずの認知行動療法は、

ただの支持的精神療法よりも効いているとは言えない状態ですし、

薬物療法だけを継続しているのに比較しても優位性を示せていません。

つまり、短期的にはこの精神療法の追加はほとんど意味がないということになります。

認知行動療法にしろ、対人関係療法にしろ、そのほかの精神療法にしろ、精神療法は何の役にも立たないのでしょうか?

おそらく、そんなこともないのだろう、と思えます。

というのは、薬物療法と比較して「急性期治療」としては劣るとしても、より長期には役立つ可能性があるからです。

実際、認知行動療法、対人関係療法、力動的精神療法が、「気分変調症」の長期予後にどのような効果があるかをちゃんと検証した研究はおどろくほど少ないので、何とも言えないのですが、傍証のようなものがあります。

いわゆる「神経症的性格」である「C群パーソナリティ障害」は、認知行動療法や力動的精神療法などで(うつ病に対するものよりもずっと長期になってしまうことになりますが)、ある程度効果が見られているからです。 正式な疾患分類からははずれてしまっている「抑うつ性パーソナリティ障害」は、基本的にはこの「C群パーソナリティ障害」に入ってくるでしょうから、これもより長期に行うタイプの認知行動療法や力動的精神療法による効果が期待できると思うのです。

ただ、こうなってくると、また別の疑問が出てきます。

うつ病に対して効く、効く、と言われて有名になった「認知行動療法」にしろ「対人関係療法」にしろ、その急性期の効果は抗うつ薬に劣る。

うつ病の再発予防やより長期的な適応改善を考えると、「認知行動療法」にしろ「対人関係療法」にしろ、うつ病に対して短期療法として開発されたこれらの比較的単純な治療法では、十分な効果は得られない。

そうなると、精神療法の本当の役割って、何なのか?

この疑問に対する本当の答えは、このずいぶん後でパーソナリティ障害に対する治療を議論するところでまた考えて行きたいと思っています。

参考書:

(1) Arnow BA & Constantino MJ. Effectiveness of psychotherapy and combination treatment for chronic depression. J Clin Psychol, 2003; 59: 893?905.

(2) Markowitz JC, et al. A comparative trial of psychotherapy and pharmacotherapy for “pure” dysthymic patients. J Affect Disord. 2005; 89: 167-175.

(3) Kocsis JH, et al. Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy and Brief Supportive Psychotherapy for augmentation of antidepressant nonresponse in chronic depression. Arch Gen Psychiatry. 2009; 66: 1178-1188

(4) Barbui C, et al. Efficacy of antidepressants and benzodiazepines in minor depression: systematic review and meta-analysis. The British Journal of Psychiatry 2011; 198: 11-16

子どもの「うつ」は全然単純じゃない

「うつ病」は性格的に比較的生真面目で、基本的に「いいひと」で、無理なことでも自分だけで背負い込んでしまう人がなる病気だと考えられていた時代がありました。 現在のような表面に表れる症状だけから機械的に「診断」をするのではなく、古典的な意味での「うつ病」は、確かにそんな雰囲気なのです。 そんな「古き良き時代のうつ病」は、基本的に酸いも甘いも苦虫もかみつぶしきった「いい大人」がなる疾患と考えられていました。

ところが・・・・

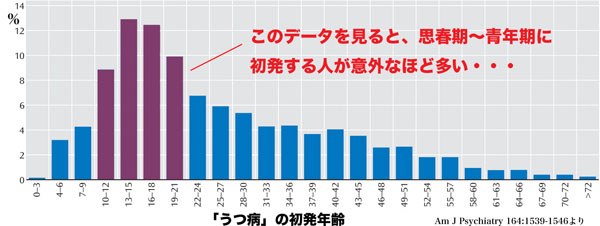

現在の精神疾患分類、つまり背景にある性格や環境などを基本的に無視して、診断基準上これこれという症状がこれこれという期間続けばこの病気というように呼ぼう、ということになってから、「うつ病」がどの年齢にどのように分布するのかを調べてみると・・・・。 意外や意外、思春期くらいから「うつ病」になる人が結構いることが分かってきたのです。

図はZisook先生たちの研究結果からですが、こんなふうに「うつ病」の初発年齢は10歳頃から急に増えてきて、思春期~青年期にかけて、小学校高学年~大学生の頃までにかけてピークがあるではないですか。

「うつ病はいい大人がなる病気」という常識はすっかりくつがえされてしまいました。

ただ、問題があります。 「いい大人」がなると思われてきた、古き良き時代の「うつ病」と、この子ども(とはいっても思春期~青年期が中心ですが)がなる「うつ病」は同じものなのか? あるいは「気持ちが落ち込む」という表面上の特徴が似ているだけで本質的に別物なのか?

この問題は実はずいぶん昔から調べられていて、結論としては、同じ「うつ病」と呼ばれていても、思春期~青年期に発症する「若年発症型」のものは、「いい大人」がなる「古き良き時代のうつ病」に比較して、はるかに性格的要因が大きく、家族環境の問題も大きく、対人関係適応も悪く、自殺関連行動や自傷行為が伴われやすく、その後大人になってからのパーソナリティ障害に移行しやすく、その後大人になってからのアルコール乱用・依存、物質乱用・依存、社会的問題行動などに関連しやすい、つまりははるかに深刻な問題であることが多い・・・ということがわかってきたのです。 これはもう「うつ病」と呼ぶよりも、良くて「抑うつ神経症」悪いと「パーソナリティ障害」と呼ぶべき問題に近いものではないか? とさえ思えてきます。

実際、思春期~青年期に「うつ病」と診断された子どもたちが、その後どうなるかをみてみると、かなりの割合の人が何らかの「パーソナリティ障害」になっていくことがわかっています。 特に、B群、C群パーソナリティ障害が多く、対人関係適応はきわめて悪くなってしまうことが多いのです。

さらに、英国の児童・思春期専門の精神科病院であるモーズレイ病院で、「うつ病」で入院した患者を対象に、20年にもわたる追跡調査を行った研究があります。 この研究の結果、なんと6~7割の子どもたちが、その後大人になってからも抑うつ的であり、対人関係適応・社会適応も悪い状態を続けていた、ということが示されています。 子どもの頃に「うつ病」に「行為障害」(非行やその他の問題行動を慢性的に繰り返してしまう問題)を合併している場合は、大人になってからの予後がさらに悪く、自殺既遂・自殺未遂が圧倒的に多く、犯罪歴が多く、アルコールや薬物に依存しがちであり、いろいろな点で社会適応が極端に悪いことになりがちであることも示されているのです。

これらの事実から何が示唆されているのか?

名前こそ同じ「うつ病」と呼ばれていても、いい大人の「古き良き時代のうつ病」と子どもの「うつ病」では事態の深刻さがまるで違うことを考えていかなくてはならない、ということでしょう。

治療においても、大人のように抗うつ薬だけ与えておけば自然に跡形もなく治ってしまうことを期待できるほど簡単な問題ではないでしょうし、単純な認知行動療法や対人関係療法などの短期療法でどうにかなる問題でもないでしょう。

この辺の治療に関する問題は、この後でさらに詳しくとりあげていきます。

参考書:

(1) Zisook S, et al. Effect of age at onset on the course of major depressive disorder. Am J Psychiatry, 2007; 164: 1539-1546

(2) Ramklint M & Ekselius L. Personality traits and personality disorders in early onset versus late onset major depression. Journal of Affective Disorders, 2003; 75: 35?42

(3) Kasen S, et al. Influence of child and adolescent psychiatric disorders on

young adult personality disorder. Am J Psychiatry 1999; 156: 1529-1535

(4) Fombonne E, et al. The Moudsley long-term follow-up of child and adolescent depression. Br J Psychiatry, 2001; 179: 210-217, 218-223.

抗うつ薬と子どもの自殺 パートI

子どもの「うつ病」は、呼び方こそ「うつ病」という大人の「うつ病」と同じですが、たまに例外はあるものの、実際にはより性格的な要因が強く、「抑うつ神経症」とか「パーソナリティ障害」に近いものと考えた方が良いことが多い・・・ということをお話ししました。

大人において単純な「うつ病」は、抗うつ薬でも認知行動療法でも対人関係療法でも、どれを使ってもまあまあ簡単に治ってしまうことに対して、より性格的な要因が背景にある「抑うつ神経症(気分変調症)」がベースにあるような単純ではない「うつ病」の場合は、抗うつ薬を使っても認知行動療法を使っても対人関係療法を使っても、いずれにしてもかなり治療が難しくなってしまう、という事実がありました。 この事実から類推すると、大人の「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」の治療が難しいように、子どもの「うつ病」の治療はかなり難しいのではないだろうか? と思えてきます。

そして、実際にたぶんそうなのです。

ですが、特に欧米では「子どものうつ病」は「家庭医 family physician」と呼ばれる内科中心の普通の町医者が抗うつ薬だけをほとんど唯一の武器にして治そうとしていました。

ある時期まで「抗うつ薬」は三環系・四環系抗うつ薬と呼ばれる副作用もきつくて使いにくい薬しかありませんでしたから、そんな薬を使うのは精神科の専門医くらいのものでした。

ところが、「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIs」という薬が出てくると、この辺の事情が大きく変わってきました。 それまでの抗うつ薬に比較して圧倒的に副作用がなく、安全性も高く、たとえ丼一杯大量服薬されても命に別状はないくらいに安全な「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIs」は、「家庭医」と呼ばれる普通の内科中心の町医者の先生でも、わりと気軽に処方できるようになったのです。 というか、製薬会社がその販売戦略で、精神科の専門医ではなく、普通の「家庭医」の先生に猛烈なプロモーションをかけたために、「家庭医」の先生でも「自分でもうつ病が治せるかな?」という気になり、「うつ病」の患者も診るようになったのです。 そして「子ども」も含めて家族全員を丸抱えして診ていくことが仕事の「家庭医」の先生は、当然のように「子どものうつ病」も診るようになり、じゃんじゃん「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIs」を処方するようになったのです。

そんなこんなで、それまでの抗うつ薬に比較して「選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRIs」は世界中で爆発的に売れました。

抗うつ薬もこれだけ爆発的に売れると「身近な人も意外にのんでいる」ということが多くなってきました。

そのうち、「でも、あの人はあの薬を飲み始めてから自殺未遂をするようになった」「あの人も、あの人も・・・」と噂レベルで話題になるようになりました。 この段階では、ただの「噂レベル」であり、学問的な検証はなされずに、噂話が好きなマスコミがヒステリックにとりあげるようになりました。 そしてついに、米国のFDA(日本の厚生労働省医薬食品局のようなもの)が「とりあえず、自殺の危険があるかもしれないから、気をつけて処方するように。」的な、かなりいい加減な注意書きを出したのでした。

しかし、そんないい加減なやり方ではさすがにいけないと思ったのか、これまでに行われたうつ病に対する「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」と「プラセボ(偽薬)」を比較した研究結果をいくつかとりまとめて解析することになりました。

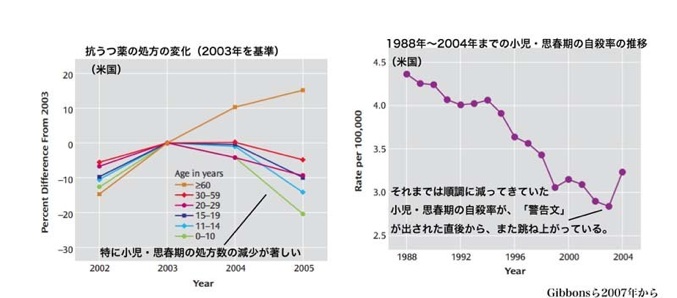

すると、小児・思春期(18歳未満)の患者において、「プラセボ投与群」2%、「選択的セロトニン再取り込み阻害薬投与群」4%というように、僅差ではありながら統計学的には有意な差として、「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の方に「自殺関連行動」が多くなる(ただし、自殺関連行動の頻度は治療開始前に比較すると治療開始後には減っていく)という結果が導き出されたのです。

この結果を受けて、2003年~2004年くらいの間に、米国のFDA、そして右にならえで各国の政府は「小児・思春期のうつ病患者に選択的セロトニン再取り込み阻害薬を投与すると自殺関連行動を誘発する危険があるので、使用するときは無茶苦茶要注意で使うこと。」というような本格的な警告文を出したのでした。(同様な警告文は日本でも厚労省が配布しました。)

いやいや、いつもお役所仕事で緊張感のないのんびりムードな各国政府にしては迅速な対応です。 これで「新薬による薬害」で被害が拡大するのが防げたわい、と思いきや・・・。

米国でも、欧州各国でも、「警告文」が出されてから子どもに対する「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の処方数はがくっと減りました。

が、それに呼応するように、自殺既遂率がぐんと増えたのです。 これは大規模な疫学調査をした米国でも、オランダでも、カナダでも、だいたい同じような結果でした。

これは一体、どういうことなのか???

(つづく)

参考書:

(1) Vitiello B, et al. Suicidal events in the treatment for adolescents with depression study (TADS). J Clin Psychiatry. 2009; 70: 741–747.

(2) Gibbons RD, et al. Early evidence on the effects of regulators’ suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide in children and adolescents. Am J Psychiatry 2007; 164: 1356–1363.

(3) Katz LY, et al. Effect of regulatory warnings on antidepressant prescription rates, use of health services and outcomes among children, adolescents and young adults. CMAJ 2008; 178(8): 1005-11.

(4) Jick HI, et al. Antidepressants and the risk of suicidal behaviors. JAMA. 2004; 292: 338-343.

(5) Bridge JA, et al. Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2007; 297: 1683-1696.

抗うつ薬と子どもの自殺 パートII

抗うつ薬の1つである「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」は「プラセボ(偽薬)」と比較して、小児・思春期の「うつ病」患者に投与された場合、「自殺関連行動」を増やしてしまう可能性がある・・・と米国のFDAそして世界各国の政府が「警告文」を発行したのは2003年~2004年くらいのことでした。

この「警告文」の根拠になったのは、小児・思春期の「うつ病」患者(18歳未満)において、「プラセボ(偽薬)」を投与された人では2%に対して「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」を投与された人の4%で「自殺関連行動」が見られ、僅差ながら統計学的に検定すると一応有意差あり、ということになった、という解析結果でした。

ここから、「抗うつ薬を使うと、かえって自殺が増えてしまう」という考えが一人歩きするようになりました。

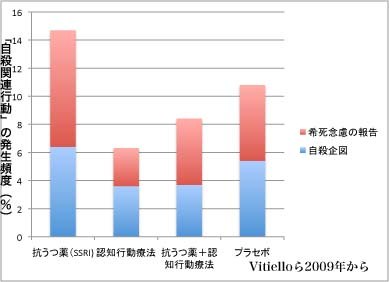

しかし、ここで問題があります。 「自殺関連行動」とは一体なんのことでしょう? これは「自殺」と同義語なのでしょうか?

実は、小児・思春期の「うつ病」の人たちをたくさん集めて追跡研究を行っても、統計的に何かが言えるほど「自殺」という行動そのものをしてしまう人はそうたくさん出てこないのです。 事実、ほとんどの追跡研究では小児・思春期の「うつ病」の子どもたちで追跡期間中に自殺既遂してしまった人は0でした。しかたないので、自殺に関連するのではないかと思われる行動、つまり「自殺関連行動」を調べることにしたのです。 そして、ここには診察の時に「自殺したくなってしまいました」と医師に伝える、いわゆる「希死念慮の報告」が入ってくるのです。 事実、小児・思春期の「うつ病」の人たちのデータ上「自殺関連行動」として表現される「問題行動」の約半数以上はこの「希死念慮の報告」が占めているのです。

問題は、「希死念慮の報告」が増えることは、果たして「自殺」行動のリスクそのものが増えることを意味するのか? 逆に「希死念慮の報告」が減ることは「自殺」のリスクが減ることを意味するのか? それさえよくわかっていない、ということです。

さらに、もし本当に「抗うつ薬」の使用によって自殺のリスクが高まってしまうとしたら、これは大問題なのですが、そのメカニズムがわかりません。 実際、過去に行われたほとんどの研究結果では、脳内のセロトニン系を賦活することは衝動的攻撃性を下げることはあっても上げることはないであろうことが示唆されていたのです。 つまり自殺という問題行動やその他の衝動的行動が減ることは期待できても、増えるとはあまりに意外な話でした。 もし本当にそのようなことがあるとすると、そのメカニズムは一体何なのか? 一部の人は「抗うつ薬」によって気持ちが一時的に高ぶるために(特に治療初期において)衝動的な行動が増えるのではないか?という仮説(アクティベーション症候群)をいうのですが、そのもっともらしい話はどこまで本当に本当なのか?

こうした疑問が全然未解決なままの政府からの「警告文」だけではあまりにお粗末なので、その後この問題は世界中でかなり徹底的に調べられました。

そもそも小児・思春期の「うつ病」に「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」を含めて「抗うつ薬」は効くのか?

その時に本当に「自殺関連行動」や「自殺そのもの」のリスクを高めてしまうのか? それは「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」に特異的なことなのか? それとも古い三環系・四環系抗うつ薬も(これまで注目されずに看過されてきてしまっただけで)同じことなのか?

もし本当に「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」やその他の「抗うつ薬」が自殺関連行動や衝動的行動を増やしてしまうとしたら、どんなメカニズムなのか? それはいわゆる一時的に気持ちが高ぶること=「アクティベーション症候群」のせいなのか?

「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」を含め「抗うつ薬」には自殺やその他の衝動的行動を抑える作用はないのか? ないとすると、なぜ「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の処方数が激減するのと呼応するように小児・思春期の自殺既遂率が激増したのか?

その後FDAが使ったものよりもさらに大規模なデータが集積され、それをもとにもう一度その辺の詳しいところを含めて解析が行われました。

すると・・・

まず、そもそも小児・思春期の「うつ病」に抗うつ薬が効くかどうか? です。 Bridge先生らの報告によると、本物の抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を投与された人の治療反応率は61%、これに対してプラセボ(偽薬)を投与された人の治療反応率は50%、という結果であり、これを統計的に検定すると僅差で「効果あり」ということになりました。 しかし、ここまでの僅差であることに注意が必要です。 こういうのは、統計的には有意ですが、臨床的に有意と呼べるものでしょうか? 昔から、「子どものうつに抗うつ薬は効かない」と言われてきましたが、この結果は、まさにその通り!ではないでしょうか??

そして、問題の「自殺関連行動」ですが、本物の抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を投与された人で3%、プラセボ(偽薬)を投与された人で2%、という結果であり、これも統計的に検定すると僅差で「抗うつ薬を投与された人に自殺関連行動が多い。有意差あり。」ということになりました。 しかし、これまたここまでの僅差です。 確かに統計的には有意ですが、臨床的に有意でしょうか?

さらに、「自殺関連行動」のうち、「希死念慮の報告」を除外し、より本物の「自殺」そのものに直結するリスクが切迫していると思われる「自殺企図」の発生頻度を見てみると、本物の抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)を投与された人で1832人中24人、プラセボ(偽薬)を投与された人で1553人中10人であり、確かに微妙に抗うつ薬投与群に多いような印象ですが、統計的な有意差は出ませんでした。

(ここから得られる身もふたもない結論は、問題となった「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」を中心とする抗うつ薬は、小児・思春期の「うつ病」に対して、臨床上問題といえるほど自殺企図・自殺行動そのものを増やすわけではなさそうだが、そもそも臨床的に有用といえるほど効くものでもなさそうだ・・・というところになるでしょうか。)

僅差ではあっても、あるいは統計学的に有意差がでなくても、もし本当に「抗うつ薬」投与群に自殺企図が増えるとしたら(そしてその先に本当に自殺既遂が増えるとしたら)大問題です。

もし本当にそうだとしたら、どんなメカニズムなのか?

以前から「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」は、使用開始してからしばらく(1~2週間)若干不安が高まったりする時期があることがわかっていました。 (このためパニック障害などに使用するときは特に少量から始めて徐々に増量していくようにするのです。)

もし、そのような「副作用」のせいであれば、当然使用開始した直後から1~2週間にそうした「問題行動」が出やすいはずです。

で、実際にはどうなのか? というところで、TADSという思春期の子どもたちを対象にした大規模研究で得られたデータをもとにVitiello先生たちが解析をしてみました。

すると、自殺企図という衝動的な問題行動が発生するパターンは、上記のような仮説から予測されるものとは全く違っており、プラセボ(偽薬)と比較しても何ら差はありませんでした。 というか、そもそも、この研究で得られたデータ上では、「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」を投与された人も、「プラセボ(偽薬」を投与された人も、自殺企図の発生頻度に有意差はありませんでした。 (これに対して精神療法を行った人たちは、まあ当たり前ですが、自殺企図の発生頻度が目に見えて減っています。)

さらに、もし自殺関連行動・自殺企図が抗うつ薬の「副作用」だとすれば、治療開始前よりも治療開始後にそれらはぐっと増えるはずですが、これまで行われてきた幾つもの研究で、実際には自殺関連行動・自殺企図がもっとも多いのは治療開始前であり、治療を開始するとゆっくり減ってくる傾向にあることが示されているのです。 (ただ、これはこの後で議論しますが、プラセボを与えられた人達でもそうであり、治療を開始すると自殺関連行動・自殺企図が減っていくことが分かっています。 ということは、これは抗うつ薬の薬理効果ではないんじゃないの? という話になっていくわけですが・・・)

まあ、そういうことなのです。

ただ、まだ疑問が残ります。

上図のVitiello先生の研究結果を見ても、少なくとも「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」は「プラセボ(偽薬)」に比較して自殺企図の発生頻度がほとんどかわらないではないですか。 ということは、抗うつ薬には自殺を思いとどまらせる効果は期待できないということになります。

そして、これは上図を見て感覚的にそう言えるだけでなく、抗うつ薬には自殺予防効果はない、ということは、これまでの研究で繰り返し示されていることでもあるのです。

にもかかわらず、例えばOlfson先生らの研究報告では、土地柄として子どもの「うつ病」に積極的に抗うつ薬を処方している地域は、消極的な地域に比較して自殺既遂率が低いという結果が出ています。また、各国政府の「警告」によって「選択的セロトニン再取り込み阻害薬」の処方が激減するのに呼応して小児・思春期の子どもたちの自殺率が激増しているという事実もあります。

これはなぜなのか? 抗うつ薬に自殺予防効果がないとすると、これは一体・・・・???

参考書:

(1) Bridge JA, et al. Clinical response and risk for reported suicidal ideation and suicide attempts in pediatric antidepressant treatment: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA. 2007; 297: 1683-1696.

(2) Vitiello B, et al. Suicidal events in the Treatment for Adolescents with Depression Study (TADS). J Clin Psychiatry. 2009; 70: 741-747.

(3) Olfson M, et al. Relationship between antidepressant medication treatment

and suicide in adolescents. Arch Gen Psychiatry. 2003; 60: 978-982.

抗うつ薬と子どもの自殺 パートIII

パートIIで少しだけふれていながらしっかりとりあげなかったことがあります。 「自殺関連行動と自殺は同じなのか?」という疑問です。

もう少しつっこんで言うと、「自殺関連行動が多いと自殺既遂が多くなり、自殺関連行動が少ないと自殺既遂が減るのか?」とも言えます。

このことがことさら疑問となるのは、性別や年齢階層別の比較研究で、自殺関連行動の多さと自殺既遂の多さがかならずしも単純に比例しないということが示されているからです。

たとえば、女性は男性に比較して圧倒的に自殺関連行動(希死念慮の報告や自殺企図)が多いのですが、実際に自殺既遂にまで至ってしまうのは男性の方が圧倒的に多いのです。 同様に、思春期・青年期の子どもたちは、「いい大人」に比較して圧倒的に自殺関連行動(希死念慮の報告や自殺企図)が多いのですが、実際に自殺既遂してしまうのは「いい大人」の方が圧倒的に多いのです。

このことだけを見ても、自殺関連行動の頻度が直接的に自殺(既遂)の頻度に比例するわけではないことがわかります。

このことは何を意味するのか?

考えられるのは、特に女性や子どもにとって、「自殺関連行動」、つまり「死にたい気持ちになってしまいました」と話してくる希死念慮の報告も自殺企図も、それが単純に死ぬことを目的にした行動ということだけではなく、おそらく同時に文字通り必死の、死にものぐるいのコミュニケーションでもあるのだろう・・・ということです。

(この仮説は、決して女性や子どもの「自殺関連行動」が自殺そのものに結びつくのではなく、ただの「気ひき行為」なのだ、本当は死ぬ気などないのだ、と言っているのではありません。 実際、自殺関連行動はその後放置しておくと自殺既遂に至ってしまうもっとも有力な予測因子の一つなのです。 これを放置しておくとどうなるか、ということをこの後で続けて議論します。)

そう考えると、抗うつ薬の使用によって「自殺関連行動」が増えるということは何を意味しているのか?

抗うつ薬は、うつ病の動物モデルに対しても効き、本来だったらとっくに諦めてしまうような状況でもう少しがんばってみようという気にさせる効果がありそうなことが示唆されています。 そうすると、子どもの「うつ病」における抗うつ薬の効果でも同じようなことが起こっているのかもしれないとも思えてきます。 つまり、本来だったらとっくに諦めてしまっていたところを、もう少しがんばっって何かを伝えようとする。 しかし、それは「子ども」としての未熟さや、性格的な背景の問題、さらに家族や周囲の大人たちの「聞いてくれなさ」の問題があって、結局「自殺関連行動」という形でしか表現できないのかもしれない。

この仮説が意外に本当かもしれないと思えるのは、プラセボ(偽薬)を投与されたときに比較しての抗うつ薬を投与されたときの「自殺関連行動」の増加具合に、年齢階層別の差がはっきりあるからでもあります。 つまり、思春期・青年期と呼ばれる年代では、プラセボに比較して抗うつ薬を投与すると確かに「自殺関連行動」が増えるのですが、それ以上の「いい大人」や「老人」では増えないのです。 (老人にいたっては、むしろ減る傾向があります。)

つまり、より対人関係的な問題を背景に生じているであろう、思春期・青年期の「うつ病」では、抗うつ薬の投与によって「もう少しがんばって何かを伝えてみよう」という気が増し、それが「希死念慮の報告」や「自殺企図」という形でより表れているのかもしれない・・・と。 彼らの「自殺関連行動」は、そこに死にたくなるほどの重大な問題があることを家族や周囲の大人たちに必死の思いで伝えようとしていることなのかもしれないです。 いい加減に気づいてくれ、そしてちゃんと向き合ってくれ、と。 そして、それでも家族や周囲の大人を振り向かせることができないときに、彼らは本当に死を選んでしまうのかもしれない・・・と。

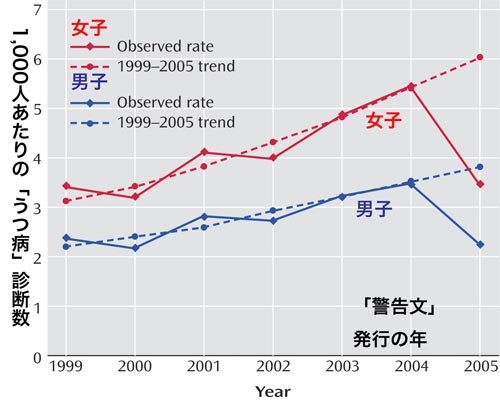

ところが、「抗うつ薬の副作用で子どもの自殺が増える」という早合点な認識が蔓延したことで、一体何が起こったか?

米国のFDAが発行した「警告文」と同じような「警告文」が発行された世界中で、だいたい同じように、子どもの「うつ病」での受診率が急激に低下したのです。 子どもの「うつ病」に対して抗うつ薬が使用されることが減ったのではなく、子どもの「うつ病」で受診するということ自体が減ってしまったのです。

事実、Libby先生らの研究では、「警告文」が発行された2003年~2004年以降、子どもの「うつ病」の診断件数ががくっと下がってしまっていることが見事に示されてます。 何らかの社会環境の改善があって子どもの「うつ病」の発生頻度そのものが急にがくっと下がったとは考えにくいですから、実際には受診抑制が起こっただけなのでしょう。 同様の受診抑制の現象はカナダやオランダでの調査でも示されています。

受診抑制が起こった理由はわかりません。 「警告文」や訴訟をおそれた「家庭医」が子どもの「うつ病」を診ることを敬遠してしまったのかもしれません。 あるいは「うつ病」の子どもを持つ親が「抗うつ薬の副作用で自殺する」ことを恐れて受診させまいとしたのかもしれません。 いずれにしろ、大人の都合で子どもが本来受けるべき医療的注目を受けることができなくなったのです。 子どもの「うつ病」が放置される結果を招いてしまったのです。

おそらく2004年以降世界中で子どもの自殺既遂率が急激に増加したのはこのためでしょう。 「これまでは抗うつ薬が効いて子どもの自殺を止めていたのに、抗うつ薬を禁止されたので子どもの自殺が増えてしまった。」のではなく、「大人の都合で子どもの「うつ病」を放置するようになってしまったので、子どもの自殺が増えてしまった。」という方が正しいのでしょう。

この推論には結構ちゃんとした根拠があります。

子どもの「うつ病」に対して抗うつ薬を使って通院治療をした場合、プラセボ(偽薬)を使って通院治療をした場合、全く通院治療をしなかった場合での、自殺企図の発生率を比較してみます。 すると、抗うつ薬群では100,000人に対して500人くらい、プラセボ群では100,000人に対して270人くらい、と発生件数的にはこれまで述べてきたように1.5~2倍の違いがでますが、こんな程度の違いです。 これに対して全く通院治療をしなかった場合は100,000人に対して1400人くらい、というように桁違いに違うのです。 そして、おそらくこの中に実際に自殺既遂をしてしまう人も増えてしまったのでしょう。

結局、子どもの「うつ病」を治療していくうえで、子どもの自殺を予防していくうえで、本当に大切だったのは、家族や周囲の大人がちゃんとそこにある問題を重大な問題だと認識し、子どもを通院治療させ、自分たちも自分たちの問題に向き合い、一所懸命に取り組んでいくことだったのでしょう。

(子どもの「うつ病」をその子本人の問題と考えるよりも家族の問題がその子どもの「うつ病」という形をとって表れていると考える方が良いであろうことは、この後の話題で取り上げます。)

もともと欧米の「家庭医」は家族全体を丸抱えする町医者でした。 両親のこともよく知っており、子どものこともよく知っており、家族の中にどんな問題があるかもだいたいよく知っている医者です。 そういう「家庭医」のところに、両親が「うつ病」になってしまった子どもを連れて行き、家族の中にある(そしてこれまでは見て見ぬふりをしてきてしまった)本当の問題にしっかりと向き合う機会をつくることが、たぶん大切だったのです。 「家庭医」は「抗うつ薬」ではなくて、そうしたことが「うつ病」の子どもを救うきっかけになるのだ、ということをもっとちゃんと理解していなくてはならなかったのです。 そして、子どもを持つ親も、マスコミのヒステリックな報道に振り回され問題の本質を見失うべきではなかったのです。

たぶん。

参考書:

(1) Gibbons RD, et al. Relationship between antidepressants and suicide

attempts: an analysis of the Veterans Health Administration Data Sets.

Am J Psychiatry 2007; 164:1044-1049.

(2) Libby AM et al. Decline in treatment of pediatric depression after FDA advisory on risk of suicidality with SSRIs. Am J Psychiatry 2007; 164: 884-891.

(3) Katz LY, et al. Effect of regulatory warnings on antidepressant prescription rates, use of health services and outcomes among children, adolescents and young adults. CMAJ 2008; 178: 1005-1011.

子ども~思春期の「うつ」は難しい パートI

子ども~思春期の「うつ」は、名前こそ「いい大人のうつ病」と同じ「うつ病」とよばれがちなものの、実際には「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」に近いものが相当に含まれている、より難しい問題なのだろう、ということを以前にもお話ししました。 「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」に近いということは、単純に「気分が落ち込んでいる」という気分症状の問題だけではなく、その人の性格(パーソナリティ)や家族関係、家族以外の対人関係の慢性的なうまくいかなさなどが背景にある、ずっと複雑な問題なのだろう、と。

ということは、大人の場合の「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」が背景にある「うつ病」がなかなか簡単には治らないのと同様に、子ども~思春期の「うつ病」の治療は対人関係療法や認知行動療法などの単純な短期療法は(抗うつ薬ほどには)あまり効果を期待できないだろうと類推できますし、抗うつ薬も飲んでいる間は多少は良いけれどなかなかすっきりとはいかないだろうと類推できます。

本当にそうなのか? 本当に「子ども~思春期のうつ病」の治療は、大人の「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」と同じくらい難しいのか? 本当に認知行動療法などの短期療法はあまり役に立たないものなのか??

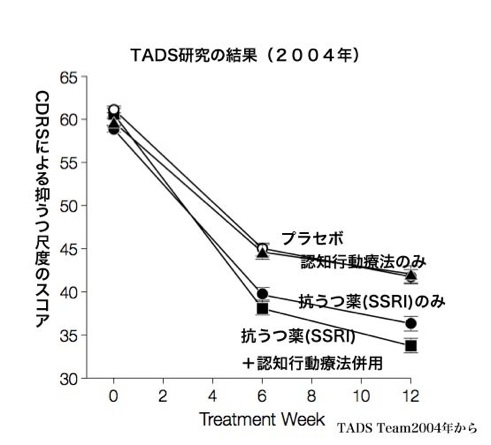

子ども~思春期の「うつ病」に対して短期療法である認知行動療法がどの程度効くかを、最初に大規模に調査したのがTADS研究でした。

TADS研究は、若干「研究のために行われた研究」という雰囲気があり、研究に参加した患者(被験者)の半数以上は広告に応募した人たちで占められ、それゆえ、「現実世界の患者」に比較して、おそらく治療に取り組む意欲も高く、症状も幾分軽度であり、希死念慮や自殺企図の程度も低く、家族の理解や協力も高いことが想定されるような人たちでした。 要するに、若干「現実世界の患者」に比較して優良すぎるような患者が中心になってしまいました。

こうした、やや優良すぎる患者層を対象にして行われた研究は、(1)短期(3ヶ月程度の)認知行動療法単独、(2)抗うつ薬(SSRI)であるフルオキセチン(日本では未発売)単独、(3)抗うつ薬(SSRI)+認知行動療法の併用療法、そして(4)プラセボ(偽薬)という4群に分けて比較してみよう、というものでした。

その結果、抗うつ薬(SSRI)+認知行動療法の併用が最も高い効果を示し、それに続き抗うつ薬単独、それに続き認知行動療法がプラセボに比較するとまだマシな効果を示唆したものの、プラセボとの明らかな有意差を示せたのは抗うつ薬+認知行動療法だけであり、薬物療法単独も、認知行動療法単独も、急性期治療の3ヶ月の間には目立った効果を示すことができませんでした。

さらに、1年以上の追跡調査をその後行っているのですが、追跡期間が長くなればなるほど、「抗うつ薬+認知行動療法」であろうが「抗うつ薬単独」であろうが「認知行動療法単独」であろうが、大差ない感じになってしまっていました。

ただ、このTADS研究では、それでも抗うつ薬単独の場合に比較して認知行動療法を併用した方が幾分かでも治療効果が高く、かつ自殺関連行動が少なくなる傾向らしきものが示唆されていたので、「やはり子ども~思春期のうつ病に対しては抗うつ薬単独よりも、ちゃんと認知行動療法を組み合わせた方が良いのだろう」という結論になりました。

ところが・・・

TADS研究は、先に述べたように、若干「現実世界の患者」とはちょっと違ってしまうくらい優良すぎる患者層を対象にしている、という問題がありました。 これをそのまま「現実世界の患者」、つまり、本当は家族の理解や協力性も悪いし、希死念慮や自殺企図を抱えているし、というか頻繁に自傷行為を繰り返してしまうし、うつ病の重症度もかなり高い患者、を相手に通用するのだろうか? という疑問が、当然のように起こりました。 なんだかんだ言って「精神科に受診する」というのは、かなり敷居が高く、ようやっと受診するようになった子というのは、そんなに「優良で病状が軽い子」ばかりじゃないのが普通だからです。 やっとやむなく精神科に来る頃、連れてこられる頃には、抑うつ症状もひどく、希死念慮も強く、実際に何度も自傷行為をしていたり自殺企図を繰り返したすえに・・・ということが少なくありません。

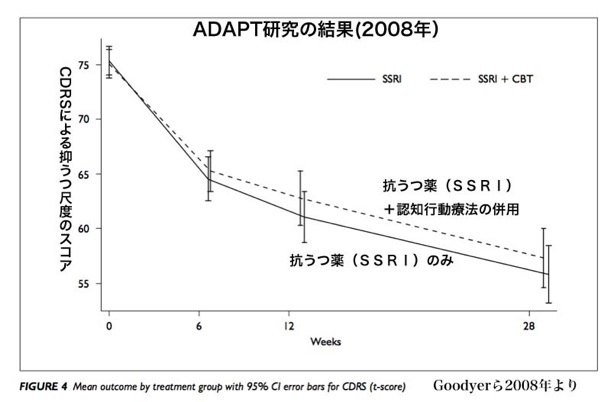

そのようなわけで、その後、より「現実世界の患者」像に近い、より重症度も高く難治性であろうという子たちを対象にした、ADAPT研究、TORDIA研究などという大規模研究が繰り返されました。

その結果どうだったか?

結論的には、大人の「うつ病」のうち性格的問題や対人関係機能が不良な人たちの場合と、やはりそうかわらない結果だったのです。 つまり、プラセボに比較して抗うつ薬単独はまあまあ(対症療法として)幾分かの効果はあるものの、認知行動療法単独では優位性を示せませんでした。 また抗うつ薬に認知療法を組み合わせても、抗うつ薬単独の場合に比較してそれほどの優位性を示すことはできませんでした。 やはり、大人の場合と同様に、このような病理の深い子ども~思春期の子たちを対象にすると、短期療法である認知行動療法はどうしても限界があるようなのでした。

抑うつ症状の評価尺度としてTADS研究と同じCDRSを使っているので、

まあまあ比較の参考になるかと思います。

治療開始時点の抑うつ症状の程度が、TADSでは60ポイントくらいにあるのに対して、

ADAPTでは75ポイントくらいにあること、治療開始12週間の時点でも、

まだまだ60ポイント以上にあること、などが見てとれます。

また、ここには示されていませんが、TADS研究では基本的に

強い希死念慮や自傷行為・自殺企図を繰り返す子たちは最初から除外されていたのですが、

ADAPT研究ではより「現実世界の患者」を対象にしているため、

こうした子たちも除外されず対象にされています。

(さらにADAPT研究の結果で強烈だったのは、本当なら毎週行われるはずの認知行動療法のセッションに、このような病理の深い子ども~思春期の子たちは、平均すると半分くらいしか出席できていない結果となっていました。 つまり、こうした子たちにとっては、精神療法(心理療法)を前向きに、積極的に、しっかりと取り組むということからして、すごく困難であることがはっきりと示されたのです。 治療に対して前向きになれない、むしろある種の不信感や敵意を持ってしまう、治療を必要としていながら治療を拒否したり、治療の進展を阻害するようなことをしてしまう、という性格的な問題を何とかしないことには、どうにもならないのかもしれない・・・とも思えるのです。)

さらに、TORDIA研究では、子ども~思春期の子たちがどのような背景で自傷行為や希死念慮・自殺企図を生じてしまうのか? それを引き超すようなどのような要因があるか? も調べられました。

その結果、やはり抗うつ薬である選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)は統計学的に確認できるようなリスクにはなっていませんでした。

それよりもむしろ、(1)家族内に葛藤が強いこと、(2)アルコールやその他の物質乱用が伴われていること、そして(3)ベンゾジアゼピン系抗不安薬が併用されていること、が大きな要因として浮かび上がってきました。

これは、どういうことなのか? そして、ちょっと何とかならないのか?

(性格的な問題が背景にあって「うつ病」的になっている人に対してベンゾジアゼピン系抗不安薬を使うことの功罪は、いつかどこかでまた議論したいと思います。 しかし、このことは非常に重要で、これまでに幾つもの研究で、こうした人たちにはベンゾジアゼピン系抗不安薬を使用しない方が良いであろう事(かえって衝動的問題行動を増やしてしまう傾向があること)が繰り返し示唆されているのです。 日本ではまだまだベンゾジアゼピン系抗不安薬をあまり気にせずに、やや無計画に、多剤大量的に処方してしまう医師がまれではない印象が私にはあって、このことは特に問題だと感じています。)

参考書:

(1) TADS Team Fluoxetine, cognitive-behavioral therapy, and their combination for adolescents with depression. JAMA. 2004; 292: 807-820.

(2) TADS Team The treatment for adolescents with depression study (TADS): outcomes over 1 year of naturalistic follow-up. Am J Psychiatry 2009; 166:1141-1149.

(3) Brent D, et al. Switching to another SSRI or to venlafaxine with or

without cognitive behavioral therapy for adolescents with SSRI-resistant

depression: the TORDIA randomized controlled trial. JAMA. 2008; 299(8):

901-913.

(4) Brent D, et al. Predictors of spontaneous and systematically assessed suicidal adverse events in the treatment of SSRI-resistant depression in adolescents (TORDIA) study. Am J Psychiatry 2009; 166:418-426.

(5) Goodyer IM, et al. A randomized controlled trial of cognitive behaviour therapy in adolescents with major depression treated by selective serotonin reuptake inhibitors. The ADAPT trial. Health Technology Assessment 2008; Vol. 12: No. 14

子ども~思春期の「うつ」は難しい パートII:母と子の絆

子ども(児童~思春期~青年期)の「うつ病」は、名前こそ「うつ病」となってはいるものの、普通のいい大人がかかる普通の「古き良き時代のうつ病」とは少し雰囲気が違い、その子の性格や家庭環境や対人関係など複雑な背景のある、より「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」に近いものが相当数含まれているのではないだろうか? という話をしてきました。

実際、子どもの「うつ病」の背景には何らかの家族内での葛藤や、その子の性格とも呼べるような基本的な対人関係の問題があることが少なくないわけです。

でも、ちょっと待ってください。 いつだったか、『生まれと育ち』の章で、人が成人してからの「性格」はその人の遺伝子的・体質的な影響が相当に反映されている、まさにその人そのものの問題と考えられるのに対して、児童~思春期の頃のその子の「性格」のように見えるものは、実は相当に家族などの環境要因の影響を強く受けている、ということを議論したはずです。 だから、子どもの頃の「良い子」「ダメな子」というのは、その子の本当の性質や性格を反映しているのではなくて、どのような家族に育てられているかということ(家庭環境要因)の影響を相当に受けてそうなっているにすぎない部分もあることをお話ししたのでした。 (『「ダメ男」っぷりは遺伝するのか?』、『「まじめな生き方」も遺伝する?』等を参照。)

ということは、児童~思春期の子どもの「うつ病」についても、それが「抑うつ神経症」や「パーソナリティ障害」のように、その子の性格的な問題が背景にあるように見えても、実はそれは本当の意味でその子の性質・性格の問題である以上に、家族との関係の問題の中でそうなっているにすぎない部分もかなりあるのではないだろうか? とも思えてきます。

実際、思春期の子どもたちを対象にした認知行動療法を行うと、家族内に何らかの葛藤や精神的な問題がない場合はそれなりに効くにの対して、家族内葛藤や精神的な問題が多いと子どものみを対象に認知行動療法を行ってもあまり効果が得られないことが示唆されているのです。

「家族内の何らかの葛藤や精神的な問題」と曖昧な表現をしても科学的研究の対象になりにくいので、そのわかりやすい例として両親の、特に母親の「うつ病」がよくとりあげられ、幾つかの研究がなされています。 すると、やはり、両親に「うつ病」がない場合は、子どもに対する認知行動療法が効果をあげるのに対して、両親に「うつ病」があると、子どもに対する認知行動療法は効果がだだ下がりすることが示されています。

親子そろって「うつ病」・・・。 これは相当に強い体質的・遺伝的要因があり、それゆえ治りにくくなっているということを意味しているのか? あるいは親の「うつ病」が引き起こす家族内葛藤・家族内精神病理が子どもを情緒的に不安定にさせ「うつ病」を引き起こしてしまっているということなのか?

まあ、どちらの可能性もあるでしょう。 しかし、体質的・遺伝的要因は私たちにはどうすることもできませんが、家族内葛藤・家族内精神病理がつくりだす「環境要因」は、努力すれば何とかできそうです。 特に、大人のうつ病に対しては、まあまあ有効であろうという幾つかの治療法が知られているわけですから。

というわけで、米国で行われた大人のうつ病を対象とした大規模な臨床研究「STAR*D」研究のついでに、研究の対象となった「大人のうつ病」の患者さん(お母さん)がたまたま7歳~17歳の子どもを抱えていたときに、その子どもの精神的な問題はどうなっていくだろうか? という問題が調べられました。

その結果、まず「うつ病」であるお母さんが治療を求めてきた時に、その子どもが何らかの精神的な問題を抱えている率は約3割もありました。 22%もの子が「問題行動」を頻発し、16%もの子が何らかの「不安障害」を示し、10%もの子が「うつ病」といえる状態でした。

では母親の治療が始まると、子どもの「精神的な問題」はどうなっていくか?

母親の「うつ病」に対して行われたのは、そんなに素敵な治療ではありません。 大部分がただの抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬 SSRI中心)だけです。

にもかかわらず、非常に面白いことに、母親の「うつ病」が改善して行くに従って、それよりも少しばかり遅れて、子どもの「精神的な問題」も改善していく傾向がはっきりと示されたのです。

特に母親の「うつ病」が3ヶ月以内という割と短期間に良くなった場合は、子どもの「うつ」や「不安」といった症状の改善はめざましいものがありました。 (3ヶ月よりは少し遅く改善していった母親の子どもも、やはり少し遅くこれらの症状は改善していく傾向がありました。)

逆に、母親の「うつ病」がなかなか治らないでいると、子どもの「うつ」や「不安」は悪化してしまう傾向がありましたし、母親の「うつ病」治療の開始時点ではなかったはずの「問題行動」を示してしまう子どもも出てくるようになる傾向が示唆されもしました。

しかも、この研究はその後2年間もフォローアップされているのですが、上記の傾向はその後ずっと続くことも観察されたのでした。

これは一体何を意味するのか? 子どもの「うつ」や「不安」を治すのに、何もその子本人を対象にすることばかりを考えるのではなく、その子の家族を対象にすることもアリなのか? その子本人の病理を治すことばかりを考えるのではなく、その子の家族の病理を治すことで間接的にその子の病理が治っていくものなのか?

実は、こういう発想は昔ながらの「家族療法 family therapy」にはありました。 そして、家族療法は患者が18歳未満で家族と一緒に暮らしている時には、幾つかの疾患において、少なくともある程度以上の効果があることは示されていたのです。

「家族療法」というと、何だか古くさいイメージがあります。 まだ精神医学・臨床心理学が、その効果について「科学的な根拠」がどうのこうのと言われる前に流行っていた感じです。 そんな古くさいイメージのある治療アプローチが本当に役に立つのか?

しかし、現代風なところでは、例えばDiamond先生らの「愛着理論をもとにした家族療法 Attachment−Based Family Therapy」などがあります。 これは強い希死念慮を伴ううつ病をかかえた思春期の子どもたちのための家族療法プログラムですが、家族療法らしく(症状や問題をその子だけの問題とするのではなく)家族全体を治療対象とするやり方を行い、その結果として子どもの抑うつ症状ばかりか希死念慮も軽減する傾向があることが示唆されています。 (パートIで、子どもの希死念慮や自殺関連行動は家族内葛藤が大きな要因となっていることを取り上げました。 ここに介入しよう、ということなのです。)

一般の認知行動療法に比べて、この分野はまだまだといった感がありますが、こと「子どものうつ病」に対しては、意外や意外に重要なアプローチになってくるかもしれません。

参考書:

(1) Weissman MM, et al. Remissions in maternal depression and child psychopathology : a STAR*D-Child Report. JAMA. 2006; 295: 1389-1398.

(2) Pilowsky DJ, et al. Children of depressed mothers 1 year after the initiation of maternal treatment: findings from the STAR*D-Child Study. Am J Psychiatry, 2008; 165: 1136?1147.

(3) Wickramatratne P, et al. Children of depressed mothers 1 year after remission of maternal depression: findings from the STAR*D-Child Study. Am J Psychiatry, 2011; 168: 593?602.