メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第III部 「生まれ」と「育ち」

精神医学において「生まれ」と「育ち」の問題はどのように考えられてきたか?

男らしい心、女らしい心 パートI~III

じゃあ、GIDやホモはどうのか?

「PTSDのせいで海馬が縮む」は嘘だった

PTSDの遺伝性

「うつ病家系」のメカニズム

反社会性・犯罪性を引き起こすのは「生まれ」なのか「育ち」なのか?

犯罪者になるべく生まれつく?

「ダメ男」っぷりは遺伝するのか?

「真面目な生き方」も遺伝する?

「結婚力」も遺伝子の支配下にある?

親子ってのはしょうもないところばかり似るもんだ?

時には昔の話をしようか・・・ パートI~IV

自傷行為や自殺傾向には遺伝性がある?

「原因」は単純ではない:ACと境界性パーソナリティ障害

子どもはおっぱいのみで育つにあらず・・・

アル中になった猿の話 パートI~II

『精神医学において「生まれ」と「育ち」はどのように考えられてきたか?』

好むと好まざるとにかかわらず、子どもはだいたい親に似ます。 イケメン/美人の両親の子どもは、だいたいイケメン/美人ですし、背の高い両親の子どもは、だいたい背が高いです。 頭の良い親の子は、だいたい頭の良い子ですし、運動選手の子は、だいたい運動センスが良いものです。 (逆に・・・、ということも言えますが、これは相対的なことなので、ここであえていわずもがなでしょう。)

これは遺伝子(素質)のせいなのか? あるいは親がそのように育てるからなのか?

これが身体的な特性だと、人はたいてい「生まれ」=遺伝子(素質)のせいにします。 自分が背が低いのは、親が背が低いからだ。 自分がぶさいくなのは、親がぶさいくだからだ。 自分が運動神経抜群なのは、親もそうだったからその素質を引き継いでいるのだ・・・という具合です。

ところが、どういうわけか、これが心理的な特性だと、多くの人は「育ち」=環境要因のせいにします。 自分が人見知りが激しく内気なのは、親がそういう育て方をしたからだ。 あそこの家の子がわがまま放題なのは、親のしつけがなっていなかったからだ。 私が人を愛せないのは、親が愛してくれなかったからだ。 あそこのお兄ちゃんが引きこもりなのは、親が甘やかしていたからだ・・・という具合です。

でも、本当はどうなのでしょう? そういう疑問が精神医学にはずいぶん以前からありました。

それもそのはずで、精神科疾患には、ずいぶん「家族性」がある疾患が多いのです。 例えば、統合失調症は同じ家族・一族の中に発生する傾向があります。 躁うつ病(双極性障害)もそうです。 うつ病もそうです。 精神遅滞(知的障害)や発達障害もそうです。 パーソナリティ障害(性格の問題)さえもそうです。

こうした「家族性」の原因は何でしょうか? それは「生まれ」=遺伝子的・体質的・素質的要因によるのか、あるいは「育ち」=生まれ育った家庭環境などの環境要因によるのか?

最初の頃は、一般の人たちがだいたいそうであるように、精神医学の中でも、「育ち」の要因が注目されていました。 今から100年ほど前には、統合失調症は親の育て方が悪かったことによって起こる病気だと結構本気で思われていました。 小児自閉症もそうです。 このため、統合失調症や自閉症の子どもを持つ母親は、自分の育て方がいけなかったのか・・・と自分を責めてしまうことが結構あったのです。 そして、比較的最近までパーソナリティ障害(性格の問題)も、親の育て方が悪くてそのような性格的な病気(あるいは病的な性格)になってしまうのだと考えられていました。

そうした仮説がくつがえされてきたのは、精神医学の中で「双子研究 twin study」や「養子研究 adaptation study」、そして動物実験によって「生まれ」と「育ち」を人為的に操作する実験的研究が繰り返されるなかで、いろいろな事実が分かってきたことによります。

最近の研究でもっとも広く用いられるのは「双子研究」という手法です。 双子には、遺伝的に全く同一人物とみなすことができる「一卵性双生児」と、遺伝的にはただの同胞とかわらない「二卵性双生児」があります。 数学的には、一卵性双生児の遺伝子の一致率はほぼ100%であるのに対して、二卵性双生児の遺伝子の一致率は50%くらいです。 この事実を使って、一卵性双生児の精神的な一致率と二卵性双生児の精神的な一致率の違いから、数学的に、問題としている精神的な特徴について「遺伝的要因」がどの程度寄与しているか、「生育家族環境」がどの程度寄与しているか、そして「家族環境ではない、その人個人が体験する環境要因」がどの程度寄与しているか、を計算するという手法です。

その結果、統合失調症やうつ病、躁うつ病、といった精神科でメジャーな「病気」が相当の遺伝的要因によるもの(素質によるもの)であることが分かってきました。 さらに、精神遅滞や発達障害にも遺伝性があること、「性格」にも遺伝性があること、「不幸な目に遭いやすい行動パターン」にも遺伝性があること、暴力性や衝動性にも遺伝性があること、反社会性や犯罪傾向にも遺伝性があること、自殺傾向にも遺伝性があること・・・私たちの行動パターンのかなりの部分が遺伝的・体質的・素質的要因の影響をかなり受けていることが分かってきたのでした。

ここで用語についてちょっとだけ注意が必要です。 「遺伝性」というと、どうもすぐに「遺伝する」「家族内発生する」と誤解されがちです。 必ずしもそうとは言えません。 むしろ「遺伝性 genetic」というのは、「生まれつきの」・「素質によるもの」という意味ととらえた方がより正しいでしょう。

この注意事項を心のどこかにとどめておいて、そしてちょっとだけ眉につばをして、こうした「生まれ」と「育ち」に関する研究結果を見ていくと、結構面白いものがあると思います。 そのうち幾つかを、この第III部の話題でとりあげていくつもりでいます。

『男らしい心、女らしい心 パートI

~男女の心の分化』

人の「心」を決定づけるのは「生まれ」=遺伝的・体質的・素質的要因なのか、あるいは「育ち」=環境要因・学習要因なのか、という議論は、まずは社会的・対人関係的な「男らしさ」/「女らしさ」はどうやって形成されるのか? という問題から入って行こうと思います。

世界中、だいたいどの文化圏に行っても、男性は男らしい心と行動パターン、社会的役割・社会的行動をとる傾向がありますし、女性は女らしい心と行動パターン、社会的役割・社会的行動をとる傾向があります。

だいたいにおいて、男性は「仕事」において何かを達成したり、何かを獲得したり、戦って勝利したり、することを追い求める傾向があります。 (そして、それに失敗すると「うつ」になる傾向があります)

それに対して、女性は家族を大切にし、対人関係やコミュニケーションを大切にし、仲良し集団を形成し(時に仲良しでない人を仲間外れにして排除し)、「仕事」とは関係のない人間関係のための人間関係をつくり維持していくことを追い求める傾向があります。 (そして、それに失敗すると「うつ」になる傾向があります。)

子どもでもそうです。 男の子は幼いうちから乗り物や建設機械のおもちゃで遊ぶことを好みますし、戦いごっこを好みます。 それに対して女の子はぬいぐるみで遊んだり、おままごとをすることを好みます。 (もっとも、おもちゃに対する好みのうるささは、女児では男児ほどではないことがわかっています。 男児は特に乗り物・建設機械のおもちゃが好きですし、何かを作るタイプのおもちゃを好みますが、女児もこうしたおもちゃを結構好きです。 しかし、男児は女児ほどにはぬいぐるみやおままごとで遊ばないことがわかっています。)

学童期から思春期の男の子は集団をつくり、集団で何かを達成したり、努力して勝利することに熱中します。 (こうしてみると、男の子の「戦い好き」は幼少期から思春期、そして良いおっさんまで、ずっと続くことになるようです。)

同じ年代の女の子は、仲良し集団をつくったり、仲間外れをしたりして、対人関係の(感情的な)かけひきに熱中します。 (こうしてみると、こと感情的なかけひきについては、女の子の方が男の子よりも圧倒的に年季が入っています。 恋愛に興味を持つのも女の子の方が早いですから、恋愛のような感情的なかけひきでは、男の子は女の子にはかなわないでしょう・・・)

こうした「男らしさ」「男の子っぽさ」や、「女らしさ」「女の子っぽさ」はどうやって形成されていくのでしょうか? どうして、男の子はみんなだいたいにおいて男の子っぽく、女の子は、みんなだいらいにおいて女の子っぽくなっていくのでしょうか?

過去には、こうした社会的・対人関係行動的な「男らしさ」/「女らしさ」、つまり「ジェンダー」というものは、社会的・環境的要因によって形成されてくるのだと信じられていた時代がありました。

つまり、男の子は男の子に産まれ(これは生まれた時にペニスがついているということによって診断された結果です)、「男の子」ということになる。 その後はずっと「男の子」として、男らしくなるように育てられるから、男の子っぽい心が育っていくのだ・・・、と。

同様に、女の子は女の子に産まれ(外性器の特徴から「男の子ではない」と診断され)、「女の子」ということになる。 その後はずっと「女の子」らしくなるように育てられるから、女の子っぽい心が育まれるのだ・・・、というわけです。

こうした考え方は、「女性は、男性中心の社会が規定した女性らしさを身につけるように育てられるから、女性の心を持つようになるのだ」「それが女性の心を縛り、社会進出を阻んでいるのだ」「だから女性はこうした社会的不利益から解放されべきだ」というイデオロギーが好きな社会学者たちにはすぐに受け入れられました。

でも科学者たちは思うのです、「本当にそうなのだろうか?」「科学的な根拠はあるのだろうか?」「実験して調べてみよう」と。

とは言っても、どんなマッドサイエンティストでも、生物学的に「男の子」に生まれた子どもを、女の子であるかのように育てたらどうなるか?とか、その逆をするとか、そんな実験は、さすがに倫理的にできません。

なので、まずは比較的人間に近い、サルを使った実験になります。

(サルだったら良いのかよ?!とかつっこみが入りそうですが、まあ、その辺は・・・)

まずは、普通の子ザルに人間の子どもが遊ぶおもちゃを与えたらどうなるか? を調べてみました。

すると、非常におもしろいことに、オスの子ザルは人間の男の子が好むようなおもちゃを好み、メスの子ザルは人間の女の子が好むようなおもちゃを好んで遊ぶことが観察されました。

サルの世界には、人間のおもちゃなんて、もともとは存在せず、この世界ではじめて目にしたものであり、親サルは何の介入もしていないのに・・・です。

ということは、少なくとも子ザルの遊びの好みについていえるのは、男の子は男の子として育てられるから男の子っぽくなるのでも、女の子は女の子として育てられるから女の子っぽくなるのではなく、何か生まれつき持っている「素質」のようなものが「男の子っぽさ」/「女の子っぽさ」に向かわせているのだろう・・・と思えてきます。

では、それは何なのか?

どうやら、生まれてくる前に形成される「男脳」/「女脳」にその大きな要因がありそうなのです。

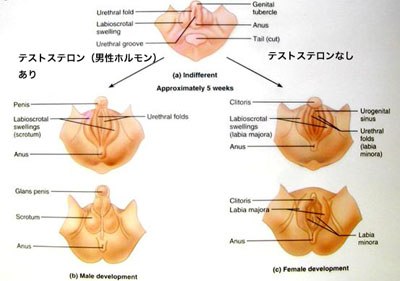

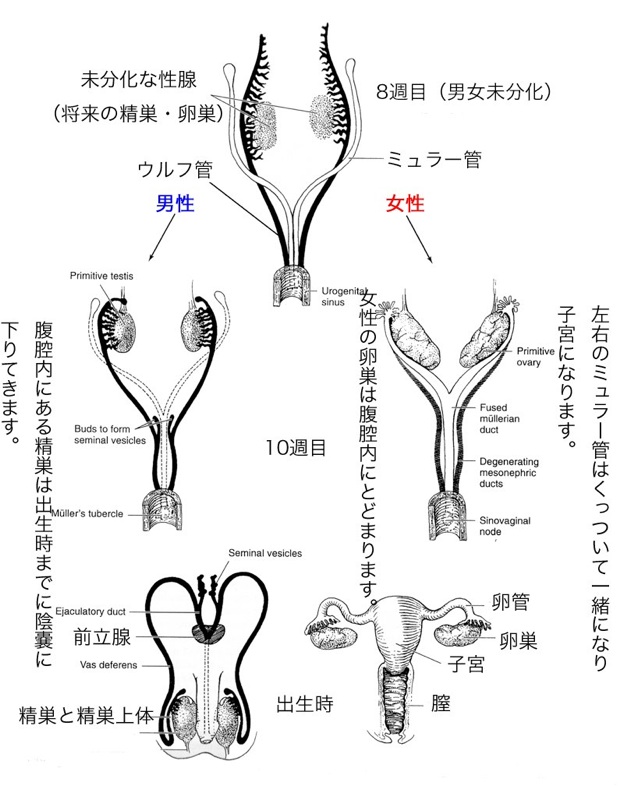

もともと、私たちの身体は生まれる前に「男の身体」と「女の身体」ができあがっています。 これは、染色体が「46XY」だと遺伝子的に男性であり、「46XX」だと遺伝子的に女性であるのですが、男性だと精巣が、女性だと卵巣が形成されます。 すると男性では精巣から男性ホルモンがさっそく分泌される関係で、生殖器など男女の違いが誘導されてくるわけです。 つまり、男の子には「男性の生殖器」が誘導されてきますし、女の子には「女性の生殖器」が誘導されてくるわけです。

生まれたばかりの子どもの男女の違いは、ちょっと見には生殖器くらいしか見分けがつきませんが、性ホルモンの違いによる男女の身体の違いは生殖器だけではありません。 つまり、脳も、性ホルモンの影響下で「男性の脳」になるか「女性の脳」になるかが誘導されていたのです。

(どうでも良い話ですが、胎性期の子どもの男女の性ホルモンの違いは、男性ホルモンがあるかないかによります。 男の子では精巣から男性ホルモン(テストステロン)が分泌されるのですが、女の子の卵巣はこの時期しーんとしずまりかえっています。 この時期に男性ホルモンがあると男性の身体になるのであり、ないと女性の身体になる、というわけです。 つまり、人間の身体は女性の身体がデフォルトだということになります。)

実験はサルを使いました。 母親サルが女児を妊娠中に男性ホルモンを投与するとどうなるか?を見たのです。

すると、妊娠の最初の頃に男性ホルモンを投与すると、遺伝子的には女児ではあっても、性器が形成される頃に男性ホルモンの影響を受けてしまい、男性のような性器になります。 ところが、男性ホルモンの投与がこの時期だけであると、「男脳」/「女脳」の形成はもう少し後なので、生まれきた子ザルはそれほど男の子っぽい性格・行動パターンを持つことはありません。 ところが、男性ホルモンを投与する時期をもう少し遅らせると、その時期にはすでに性器ができてしまっているので性器は女児のままですが、ちょうど脳が「男脳」/「女脳」にわかれていく時期にぶつかってしまうと、女児なのに「男脳」ができてしまい、何となく男の子っぽい性格・行動パターンを持つ子ザルになってしまうことが示されたのです。

つまり、胎性期に身体が形成される頃に男性ホルモンがあると男性の身体が誘導されてできてくるように、男性ホルモンは男性の脳を、男性的な心を誘導し、生まれてくる子どもが最初から、素質として、「男の子っぽい」感じになるようにしていたのでした。

しかし、サルはサルです。 サルには複雑な「男心」も複雑な「女心」もあるんかいな?という疑問が生じます。

では、人間ではどうなのか? この話題をパートIIで見ていきます。

参考書:

Wallen K, et al. Sexual differentiation of behavior in monkeys: role of prenatal hormones. J Neuroendocrinol, 2009; 21: 421-426

『男らしい心、女らしい心 パートII』

人が生まれてきて初めて受ける医師の診断は「男か、女か」という診断だと言われています。 産婦人科でも小児科でもない私も、ひよこのオス・メスの見分け方は知らないのですが、人間の赤ちゃんなら比較的簡単に男女の見分けができる気がします。 顔つきだけで男の子か女の子か判断できなくても、外性器を見ればだいたい判断できるはずです。

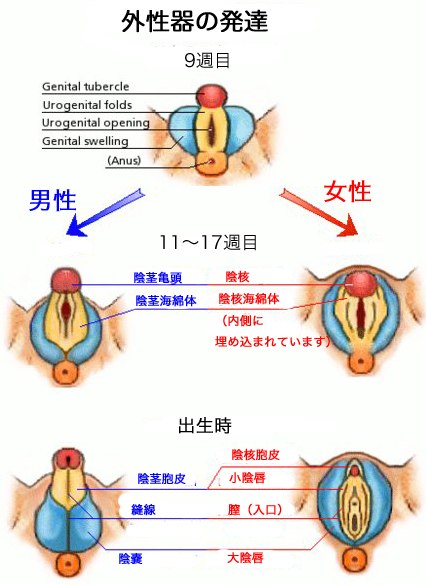

それだけ男女の外性器には明らかな違いがあるような気がしてしまっているのですが、よく見ると、かなり似ています。 それもそのはずで、発生学的には同じ起源を持っているものが、単純に胎性期に男性ホルモン(テストステロン)があるかないかで、微妙に違った形のものになってしまっただけ、とも言えるからです。

図に男女の生殖器・外性器の発生・発達を示します。 (こういうのは医学部の2年生あたりでやるのですが、何だかちょっと懐かしい感じです。)

前回の『男らしい心、女らしい心 パートI』で少しお話ししたように、人間の身体は女性の身体がデフォルトになっていますから、男性でも胎性期の最初の頃は外性器の部分が左右に開いているのです。 これが出生する頃までには左右がくっついて(なので、男性の外性器をよく見るとお気づきだと思いますが、陰嚢も陰茎も「縫線」と呼ばれるくっついた痕が大人になっても残っているのです)、女性では陰核になる部分が陰茎として大きくなり、その中に尿道が通り陰茎亀頭の先端に開口し、女性では大陰唇になる部分が陰嚢になり、その中に精巣が腹腔内から下りてきて、出生する頃までには「男の子」らしい外性器ができあがる、というわけです。

(男性の外性器の発生・発達は、このように若干ややこしい手順があるので、人によっては出生時にそれがうまくいかず、出生時にはまだ精巣が陰嚢に下りてきていなかったり(途中で止まってしまっている)、尿道がちゃんと陰茎の中を走り陰茎亀頭の先端に開口していなかったり(陰茎の途中で陰茎が割れて開口してしまっている)ということも起こりえます。)

なぜ、こんな生殖器・外性器の発生学を詳しく書いたのか・・・

まあ、ちょっと医学生時代の懐かしついでに、というのもあるのですが、これからお話しする「先天性副腎過形成(別名:副腎性器症候群)」という疾患に関連するからです。

「先天性副腎過形成」という疾患は、生まれつき性ホルモンや副腎ホルモンなどの「ステロイドホルモン」をつくる酵素が欠損している先天性の疾患です。 このため、身体の電解質バランスなどをうまく保つことができず、死んでしまう危険さえあるものです。 この先天性疾患がうまく見つかり、不足しているステロイドホルモンを補充するなど適切に対処すれば、何とか生きていくことができます。

ところが、この「先天性副腎過形成」という疾患には「副腎性器症候群」という名前があるように、もう1つやっかいな問題があるのです。 つまり、性ホルモンの異常の問題です。 この疾患を持った子どもは、お母さんのお腹の中にいる胎性期から男性ホルモン(テストステロン)が過剰になってしまっているのです。

このため、遺伝子的には「46XX」、つまり女性であっても、胎性期に男性ホルモンが過剰な環境で身体が形成されることになってしまうため、外性器や脳が「男性の外性器」や「男性の脳」に誘導されてしまうことがあります。

本当は(遺伝子的には)女性なのに、どの程度「男性っぽく」なってしまうかは、(どの遺伝子が欠損しているかによって、そしてホルモン異常がどの程度重篤であるかによって)個々のケースによって違い、陰核が少し大きく陰茎っぽくなってしまっているくらいのものから、ほとんど完全な男性の性器を持って生まれてくる場合もあります。

この子は「男の子」なのでしょうか? あるいは「女の子」なのでしょうか? この問いは非常に重要です。 なぜなら、両親はこの子を社会的に「男の子」として育てるべきか、「女の子」として育てるべきかを、それほど悩む時間的余裕もなく、決めて行かなくてはならないからです。

過去には、「染色体が46XXということは女性なのだから、当然「女の子」として育てるべきだ」、「子宮や卵巣があるのなら、妊娠・出産ができるだろうし、当然「女の子」だろう」と考えられてきました。 しかし、どうもそんな簡単な問題でもないようなのです。

まず、それほどぱっと見の身体的特徴での(外性器の)男性化が顕著ではない場合です。

それでも胎性期に脳が「男脳」/「女脳」に分化していくときに過剰な男性ホルモンにさらされる結果、遺伝子的には「46XX」であり「女性」であっても、「男脳」を持って生まれてくることになります。

このため、外性器はまあまあ女の子ですし(外性器が男性化している場合、生後しばらくしてから手術によって女性らしい外性器につくりなおすことが現代の外科技術では可能になっています)、社会的には「女の子」として認められ、「女の子」として育てられることになっても、精神的・行動的にはどこか「男の子っぽさ」が残ってしまいます。 具体的には、サルの実験でも出てきた、遊びの好みなどです。 先天性副腎過形成の女の子は、普通の女の子に比較して、おもちゃの好みや遊びの好みが「男の子っぽい」ものになってしまう傾向があることが示されています。 さらに、男の子は女の子に比較して空間認知能力が高い(女性は男性よりも方向音痴になることが多い)傾向があるのですが、先天性副腎過形成の女の子は空間認知能力が高い傾向があることも知られており、この意味でも「男の子っぽい」のです。

この傾向は大人になっても続きます。 つまり、成人してからの職業選択、好みの趣味やスポーツ、性的指向、などが男性っぽくなってしまう傾向があることもわかっています。 先天性副腎過形成の女性は、普通の女性に比較して男性が選択することが多い職業(エンジニアや修理工、軍人、ドライバーなど)につくことが多いですし、スポーツはホッケーやサッカーなど激しいものが好きなことが多いですし、趣味は車など男性的な趣味や余暇の過ごし方をすることが多いですし、性的な関心は女性に向くことが多い(スエーデンの研究では、普通の女性がホモセクシャル/バイセクシャルであるのは2~2.5%ですが、先天性副腎過形成の女性では16%もの女性がホモセクシャル/バイセクシャルであった結果が出ています。 この傾向はホルモン異常がさらに重篤な遺伝子欠損型ではさらに顕著になり約半数もの患者女性がホモセクシャル/バイセクシャルになっています。)です。 これらは、胎性期につくられた「男脳」が、その後もずっと「男の心」の傾向をつくりだしていることを反映しているのでしょう。

ただ、先天性副腎過形成があり「男脳」が形成されており、「男の子っぽい女の子」であっても、「女の子」ではあるのです。 つまり、ほとんどの場合、たとえ性的な関心が女性に向くことがあっても、性同一性 gender identityまでは「男の子」にはなっていないのです。 ここが不思議なところです。 「男っぽさ」/「女っぽさ」と性同一性はまた別の問題のようです。

さて、染色体的には「46XX」であり女性でありながら、ホルモン異常がより重篤であり外性器が完全に男性化しており、出生時に男性であると診断され、男性として育てられてきた場合は、より問題が複雑です。 こうした患者さんは、「男脳」の働きで心が「男の子っぽく」なるばかりではなく、たいてい「男性」としての性同一性を持ち、性的関心は女性に向き、実際に男性としてセックスをすることができ、女性の性的パートナーを持っていたりします。 つまり、いろんな意味でほとんど完全に「男性」なのです。 (「ほとんど」というのは、生殖器の内部構造が違い精巣がないのと、子宮があるのと、そして染色体が「46XX」である、というのが「普通の男性」との違いだ、ということくらいなのです。)

こうしてみると、どうやら性同一性(自分が「男」であるとか「女」であるといった感覚)は、特に小児期から思春期までの間は、生後数年間で「男」としてあるいは「女」として見なされるかどうかによって(他者からの見方によって)大きく影響を受けるようですが、「男らしさ」/「女らしさ」、「男の子っぽさ」/「女の子っぽさ」というのは、かなりの部分、胎性期に男性ホルモンの有無によって「男脳」あるいは「女脳」のどちらが誘導されてくるかによって、かなりの部分は決まってしまうようだ・・・ということになりそうです。

ところで、時々、何のホルモン異常も先天奇形もないのに、何となく「男の子っぽい女の子」とか「なよっとしている男の子」っているものです。 そういう子って昔は1クラスに1人はいました。 また性同一性障害のように、明らかな性ホルモン異常がないにもかかわらず、そして決して反対の性で育てられてきたわけでもないのに、性同一性が反対の性になっていることがあります。 ああいうのはなぜなのか? この上記の説明だけでは、まだ納得のいく説明ができません・・・。

参考書:

(1) Lee PA & Houk CP. Review of outcome information in 46,XX patients with congenital adrenal hyperplasia assigned / reared male: what does it say about gender assignment? International Journal of Pediatric Endocrinology, 2010; 982025

(2) Frisen L, et al. Gender role behavior, sexuality, and psychosocial adaptation in women with congential adrenal hyperplasia due to CYP21A2 deficiency. J Clin Endocrinol Metab, 2009; 94: 3432-3439.

『男らしい心、女らしい心 パートIII』

前回の『男らしい心、女らしい心 パートII』で出てきた「先天性副腎過形成」という疾患では、遺伝子的・染色体的には女性でありながら、胎性期のホルモンの影響で男性的な身体に生まれついてきた子どもの話でした。

今回は、遺伝子的・染色体的には男性でありながら、身体的には女性っぽくなってしまった場合の話です。 この場合、「心」は男になるのでしょうか? 女になるのでしょうか?

ここまでの話で、私たちの「男らしい心」/「女らしい心」を形成する最も重要な要因は胎性期に脳が「男脳」/「女脳」に分化するときに、男性ホルモンがあるかないか、ということらしいという結論らしきものが出てきています。

ということは、今回のこの話題も、見かけ上の「身体」(性器の形状)がどうであろうと、両親がこの子をどう育てようと、胎性期に「男脳」ができたか、「女脳」ができたかによって精神的な「男らしさ」/「女らしさ」の大部分は決まってくるのではないか? と予想がつきます。

まずは骨盤臓器がうまく形成できないタイプの先天性の奇形(cloacal exstrophy)があります。 骨盤臓器の広範囲な奇形のために、大腸がうまくできていなかったり、膀胱がうまくできていなかったりして、そのままでは普通に生きていくことに危険があります。 しかし現代の小児科・小児外科の発達で、こうした重大な奇形がある子どもでも早期に治療を受けることで生きていくことが可能になっているのです。

ところが、この先天性の奇形がある男の子の場合、いろいろな臓器の形成不全に伴って、ペニスも形成不全があり、全くペニスがないか、あっても痕跡のようなものしかないことがあります。

これまで、こうした先天性の奇形によってペニスがなく生まれついた男の子は、女の子になる形成外科的手術をして(手術によって精巣を取り去り、膣や陰部など女性っぽいものを人工的につくるのです)、女の子として育てられることが普通だったようです。

しかし、この子は遺伝子的にも性ホルモン的にも「男の子」であり、脳が「男脳」/「女脳」に分化する胎性期にも、脳は普通の男の子と同レベルの男性ホルモンを受けていたはずで、その結果ほぼ完璧な「男脳」ができていたはずです。

そのような「男脳」を持った、しかし身体も「育ち」も女の子にされた子どもの心は、その後どのように育っていくでしょうか?

この問題を調べたReiner先生たちの研究結果は、予測通りでした。

研究では16名の「ペニスのない男の子」を追跡調査しています。 16名のうち、2名だけ両親が「女の子」に性転換するのを拒否しましたが、残りの14名は生後すぐに手術をして精巣を取り去り、女性らしい性器を形成して、身体的には「女の子」になりましたし、戸籍も、名前も、育て方も「女の子」にしました。 子どもの性同一性を混乱させないようにという病院からの勧めもあって、両親は子どもの出生の秘密を完全に隠し、完全に普通の「女の子」として育てたのです。

子どもたちは、最初のうちは普通の女の子として育っていきました。 ところが、好んでする遊びの種類はどうしても男の子っぽくなる傾向がありましたし、男の子とばかり遊ぶことが多い傾向もありました。 女の子っぽいかわいい服を着せられるのを嫌がる子も多かったようです。 しかし、それでも(両親は「女の子なのに」と困りながらも)、両親は女の子として育てていったのです。

ところが、精神・行動面での「男らしさ」/「女らしさ」だけではなく性同一性も微妙な感じでした。 特に、子どもが思春期~青年期になると、当初両親によって「女の子」とされた14名中、揺るぎなく「女の子」であったのはたった5名であり、6名は自分では「男の子」であると言うようになったのです(こうした子たちも、両親の前では両親が気にするので「女の子」であるふりをしていることが多かったと言います)。残りの子は、自分が「男の子」であるのか「女の子」であるのか、混乱しているようでした。 (報告をよく見ると、子どもたちはせいぜい20歳くらいまでしか追跡調査されておらず、子どもが大きくなればなるほど男性としての性同一性を主張してくる子どもが多くなることを考えると、彼らが30代~40代まで追跡調査したら、いったいどれだけの人が「女性」として残っているか、大変疑問ではあります。)

こうした子どもたちは、みな精巣を取り去っており、思春期~青年期に男性ホルモンがどばーっと分泌されることもなかったのにもかかわらず、ある年齢になると自分の中にある「男性」が目覚めてくるようなのです。 つまり、ある年齢を超えてくると、「素質/生まれ」が(もともと形成されていた「男脳」が)覚醒してくるのか、親からの「育て」による影響が弱まってくるのか、本来の性に傾いてくる傾向があるようです。 (子どもは、小さい頃は「育ち」の要因が強く、親が育てたように育っているのに、思春期~青年期になってくると、その子の持つもともとの「素質」とか「生まれ」の要因の方が強くなり、親が育てたようにはならなくなってくる・・・、という傾向は、いずれとりあげることになりますが、性格についても言えることです。 それと同じパターンが「男」/「女」という性同一性においても言えるらしいのが興味深いところです。)

似たような事は、先天性の奇形ではなく、生後まもなく事故によってペニスを失ってしまった男の子にも起こります。

「生後まもなく事故によってペニスを失う」なんて、いったいどういう「事故」だ?! と思うかもしれません。 欧米には、宗教的理由で、男の子のペニスの亀頭部分をおおっている包皮を小さな子どものうちに切除するという習慣がありました。 (これはユダヤ教やイスラム教などに古くからあった「割礼」と呼ばれていた儀式ですが、医学的に言うと環状切除術 circumcision と言います。 その後、キリスト教では基本的に儀式としては廃れたようなのですが、米国などではそれでも習慣的に行われることも多いようです。) この手術に失敗して、ペニスがくさって落ちてしまった・・・というヒドイ話が、文献に載っているだけでも2例あります。

この2例の男の子は、どちらとも生後すぐの頃(生後7ヶ月と2ヶ月)に「割礼」を受け、手術に失敗してペニスがくさって落ちてしまい、しょうがないので「女の子」にしようと、精巣を取り去り女の子らしい性器の形に形成し、戸籍も名前も女の子にし、両親は女の子として育てた・・・というものです。

さて、この子の心はどのようになっていくのか?

もうおわかりだと思います。 この「後天性の女の子」は、お母さんのお腹の中にいて「男脳」/「女脳」が分化する頃は、普通の男の子であり、普通に男性ホルモンが分泌されていたはずです。 ということは、脳は普通に「男脳」に分化しているはずであり、「男の子」らしい心が、そこには宿っているはずです。 そして、両親が「女の子」として育てているために、幼いうちは「育ち」の影響を強く受けて「女の子」であるでしょうが、思春期~青年期になる頃には、次第に「生まれ」の要因が強まって「男の子」が目覚めてくるはずです。 そして、この2例の症例報告を見る限り、何となくそんな流れになっていそうなのです。

まず、最初の症例はMoney先生らが報告したもので、生後7ヶ月の時に「割礼」手術の失敗でペニスがくさり落ちてしまったケースです。 両親も困りはて、どうしようと悩んだあげくに1歳半で「やっぱり女の子ということにしよう」と決断し、2歳までに女児への性転換手術を受けさせ、戸籍上も女の子にしました。 この子は、Money先生が最初に報告した9歳の時までは、「男の子っぽい女の子」でした。 つまり、遊びの好みや性格は男の子っぽくはあったのですが、自分は女の子だという性同一性を持っていたのです。 ところが、その後さらに追跡調査をすると、この子の性同一性は揺らいでいきました。 つまり、思春期に入る頃から女性として見られることを嫌うようになり、14歳の頃には男性としての性同一性を主張するようになったのです。 そして14歳~16歳の間に男性への性転換手術を受け、心身ともに「男性」になり、25歳で普通の女性と結婚をしたのでした。 「彼」が振り返って言うには、彼はずっと自分自身の「女の子」としての性同一性に不満があったとのことでした。 実際、「彼」の恋愛対象はずっと女性ばかりでした。

2つめの症例はBradley先生らが報告したもので、生後2ヶ月の時に「割礼」手術の失敗でペニスを失ってしまったケースです。 この子の場合は、7ヶ月の時点で両親がこの子を「女の子」として育てていこうと決心し、性転換手術を受けさせることになりました。 その後もずっとこの子は両親によって当たり前のように「女の子」として育てられていきました。

この子の場合は、16歳と26歳の時点で追跡調査がなされました。 この子は、性同一性はほぼ完全に「女の子」でした。 しかし、子どもの頃から「男脳」の影響か、遊びの好みは男の子っぽいものが中心でしたし、大人になってからの趣味も男性的で仕事もガテン系の男性的な仕事を選んでおり、男性の友人の方が気が合うこともあって思春期以降の恋愛対象は男性が中心になるものの、基本的にバイセクシャルであり、性的に興奮するのは男性よりも女性の裸の方でした。 追跡調査をした26歳の時点では、まだ「彼女」は自分を女性だとしていましたが、性的な志向は明らかにバイセクシャルであり、自身の性同一性も「バイセクシャル」だと感じていたと言います。

長々とした議論を続けてきましたが、結論です。 以前は両親からの育てられ方など社会的要因によって後天的に教え込まれうえつけられた結果だと見なされていた「男らしさ」/「女らしさ」は、実際にはかなりの部分「素質」あるいは「遺伝的要因」によって決まっているようだ、そして「素質」あるいは「遺伝的要因」によるその人の本質的な部分は、子どもの頃は両親からの「育て」の影響におされて見えにくくなっていても、思春期~青年期くらいになると前面にでてくるようになる傾向がありそうだ・・・と言えそうです。

参考書:

(1) Reiner WG, et al. Discordant sexual identity in some genetic males with cloacal exstrophy assigned to female sex at birth. N Engl J Med, 2004; 350: 333-341.

(2) Bradley SJ, et al. Experiment of nurture: ablatio penis at 2 months, sex reassignment at 7 months, and a psychosexual follow-up in young adulthood. Pediatrics, 1998; 102: e9

『じゃあ、GIDやホモはどうなのか?』

ここまでの話『男らしい心、女らしい心 パートI~III』で、結論として、私たち人間の「男らしさ・男の子っぽさ」/「女らしさ・女の子っぽさ」という心理的な傾向を決める大きな要因は社会的・環境的要因ではなく、むしろ胎性期に「男脳」/「女脳」が分化するときに(その時点での男性ホルモンの有無によって)ほぼ決定づけられてしまうものらしい・・・ということになってきました。

ここまでの話で出てきたのは、先天性のホルモン異常があったり、明らかな身体的な「病気」があった場合というすごく特殊な人たちの話でした。

しかし、それほど特殊でなくても、明らかな「病気」なんて一つもないはずなのに「男らしさ・男の子っぽさ」/「女らしさ・女の子っぽさ」が大多数の人と違っている人がいます。

「なんとなくなよっとしている男」とか、「男っぽい女」とか、クラスに1人くらいはいた気もします。

そういう、明らかな「病気」はないにもかかわらず、性的な方向性が普通の、多くの人と違っている人というので、すぐに思いつくのは「ホモセクシャル」の人と、「性同一性障害」の人です。

この辺で混同があるといけないので、一応ご説明します。

「ホモセクシャルな人」というのは、基本的には心理的な性同一性は生物的な性と一致します。 つまり、男性ホモの人は、自分は男性だと思っています。 ただ、男性として男性に対して性的関心が向くわけです。 同様に女性ホモ(レズビアン)の人は、自分は女性だと思っている上で、女性として女性を性的に好きになるわけです。 性同一性は「障害」されていないのです。

これに対して、「性同一性障害の人」は、心理的な性同一性が生物的な性と一致しないことに問題があります。 つまり、身体は(そして遺伝子的・染色体的には)男性なのに、自分は本当は女性だと思っていたり、身体は(そして遺伝子的・染色体的には)女性なのに、自分は本当は男性だと思っていたりするのです。 しかも、定義的には、この感覚(自身の性別への違和感)は子どもの頃からずっと続きます。 ある頃から急に抱きだした「妄想」ではない、ということになっています。 性同一性障害の人は、心理的には身体的な性別とは反対の性別ですから、身体的に見ると「ホモセクシャル」だということになります。 しかし、普通の「ホモセクシャル」と「性同一性障害」は上記のように根本的に違うわけです。

問題は、こうした人たちはなぜこうなってしまうのか? です。

これまでの議論から、「もしかすると、明らかな「病気」はなくとも、胎性期に「男脳」/「女脳」が分化するときに、性ホルモンの異常があったのかもしれない。 ほら、最近は環境ホルモンとか変なことになっているから、お母さんのお腹の中にいるときに、性ホルモンが変なことになっていて、女なのに「男脳」が誘導されてしまったり、男なのに「女脳」が誘導されてしまった結果なのかもしれない・・・」と、やや荒唐無稽とも思える仮説を立てることができます。 (いや、「荒唐無稽」なんて言っちゃいけません。 結構これっぽい説は実際にあったのです。)

仮説を立てると実験とかで検証したくなるのが科学者です。

とはいえ、ホモセクシャルの人や性同一性障害の人がお母さんのお腹の中にいた頃の、胎内でのホルモン環境なんてタイムマシンでもなければ調べようもない・・・

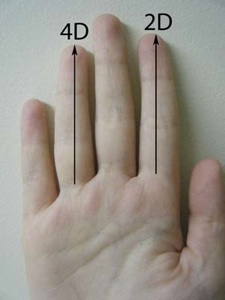

ですが、胎性期の男性ホルモンの状態を推測する間接的な方法があります。2D:4D比というものです。

「2D:4D比」とは何か? 右手の(左手じゃだめだそうです)人差し指と薬指の長さの比のことです。 どういうわけか、薬指の長さは胎性期の男性ホルモンの影響を受けることが分かっていて、胎性期の男性ホルモンのレベルが高ければ高いほど薬指が長くなる(2D:4D比が低くなる)傾向があることが知られています。 なので、大勢を集めて統計をとると、男性の方が女性よりも2D:4D比が低くなる傾向がありますし、男性の中でも胎性期に男性ホルモンレベルが高かった、より男性っぽい男性は2D:4D比がより低くなる傾向があるようです。 (どうでも良い話ですが、2D:4D比が低い男性、つまりより男性っぽい男性は性的にもより男性的で活発であり、より多くの女性と性的関係を持つ傾向があるらしい、ということさえ示す研究結果もあがっています。)

ということは、もしホモセクシャルや性同一性障害の原因が胎性期の性ホルモン異常にあるのであれば、その証拠は2D:4D比の異常として残っているはずでは? と思えてきます。

で、実際に調べてみると・・・

結果は、そうわかりやすいものではありませんでした。

2D:4D比は、確かに女性においては、「男っぽさ」に関係するようですし、ホモセクシャル(レズビアン)の女性はより男性的な2D:4D比をしている(2D:4D比が低い)傾向があることが示唆されてもいます。

しかし、そのような関連性は男性においては見られません。

さらに、性同一性障害についても、2D:4D比の異常は見つけられませんでした。

ということは、ホモセクシャルの問題も、性同一性障害の問題も、その原因は胎性期の性ホルモン異常にあるかもしれない、という仮説はもろくも崩れてしまったようです。

結局のところ、どうしてそうなってしまうのか、いまだによくわからない・・・としか言えないようです。

いずれにしろ、最近また性同一性障害のことが話題になりましたが、これは一般に思われているよりもずっと「まだまださっぱりわからない問題」と考えた方が良いかもしれません。

実際、多くの人は性同一性障害の人の性同一性は終生不変だと思っているようなのですが、全然違うことを示す研究結果もあります。

例えば、ある研究では(文献(4)を参照)、性同一性障害の女児(平均年齢8歳くらい)を子どもの頃から大人になるまで追跡調査したところ、大人になった頃(平均年齢23歳)までずっと性同一性障害だった人は12%しかいませんでした。 『男らしい心、女らしい心 パートIII』で議論したように、性同一性を含めて子どものアイデンティティというのは非常に不安定であり、思春期~青年期を経てやっと本物のアイデンティティが形成されてくる、ということを考えると、当たり前のことではあります。

でも、上記のような事実を知らない人は多いと思いますし、知らないのに性同一性の子をどう法律的・社会的に扱うべきかという議論をしてしまっている人も多いようで、その辺は大問題でしょう・・・。

参考書:

(1) Kraemer B, et al. Finger length ratio (2D:4D) and dimensions of sexual orientation. Neuropsychobiology. 2006;53(4):210-4. Epub 2006 Jul 26.

(2) Wallien MS, et al. 2D:4D finger-length ratios in children and adults with gender identity disorder. Horm Behav. 2008 Aug;54(3):450-4. Epub 2008 May 16.

(3) Grimbos T, et al. Sexual orientation and the second to fourth finger length ratio: a meta-analysis in men and women. Behav Neurosci. 2010 Apr;124(2):278-87.

(4) Drummond KD, et al. A follow-up study of girls with gender identity disorder. Dev Psyholo, 2008; 44: 34-45

『「PTSDのせいで海馬が縮む」は嘘だった』

昔、私が勤めていた民間の精神科病院に臨床心理の学生さんが実習に来ていたことがありました。 普段は接する機会もあまりないであろう重症で慢性化した統合失調症の患者さんがたくさん入院している病棟に入った学生さんは、帰ってくると「統合失調症の患者さんって、みんな歯が悪いですね・・・」と言いました。 おもしろいところに気がついたな・・・と私は思いました。

医学の世界には、「関連性」があることはわかっていても、どういう因果関係があるのかないのかわからないことが結構あります。

たとえば、冒頭の「統合失調症の患者さんは歯が悪い人が多い」という関連性です。 確かにこれは言えそうです。 しかし、どういう因果関係があるでしょうか?

これを統計学的に言うと、こんなふうにいうことができるかもしれません。 集団として「歯の悪い人たち1000人」を集めた場合と、「歯のきれいな人たち1000人」を集めた場合とで、統合失調症の発生率がどう違うかをみてみます。 その結果、「歯の悪い人たち1000人」の方が「歯のきれいな人たち1000人」よりも多くの統合失調症の患者さんを集団に含んでいるとなると、「歯が悪い」という条件は「統合失調症である」という事象が起こる確率をぐっとあげることになります。 こういうのを、統計学的には「危険因子 risk factor」と呼ぶのです。 しかし、この「危険因子」という名前がいけないのでしょうが、統計学的な考え方に慣れていない人は、そこに因果関係を想定してしまうのです。 つまり、「危険因子」(=この例では「歯が悪い」ということ)によって注目している事象(=この例では「統合失調症」)になる危険性が増してしまう、というような因果関係です。 しかし、もともと「危険因子」というのは、上記のような純粋に統計学的な言葉であって、そこには何の因果関係も想定していないのです。

では、「歯が悪い人には統合失調症の人が多い」というのはどういう因果関係があるでしょうか? 普通に考えると、統合失調症による意欲の低下などが背景にあって、生活全般が「だらしない」感じになってしまい、歯磨きなどのセルフケアができなくなり、歯医者に行くのも面倒くさくなり、結果として虫歯がどんどん増えてしまう、ということでしょう。

でも、もしかしたらとんでもない因果関係があるかもしれません。 実は統合失調症の原因は虫歯菌が出す毒素にあって、だから虫歯がひどい人は統合失調症になりやすいのだ、とか。

あるいは「健康な歯をつくる遺伝子」と「健康な脳をつくる遺伝子」が共通していて、だから「健康な歯・健康な脳をつくる遺伝子」が欠けていたり弱っていたりする人が虫歯になりやすく、かつ統合失調症になりやすいのだ、とか。

こんな風に「関連性はある」ということと、「そこに因果関係がある」というのでは、ものすごく大きな差があるわけです。

そんな議論の的の一つになっていたのが、心的外傷後ストレス障害(PTSD)患者において脳の中の「海馬」と呼ばれる構造が小さくなっている問題でした。

過去のいくつもの研究結果から、PTSDになった人の脳をMRIを使って画像診断してみると、健常者に比較して海馬が小さくなっていることが示されていました。 つまり、「PTSDを発症したこと」と「海馬が小さいこと」には「関連性はある」と言えたのです。

問題はその因果関係でした。

最初の頃は、PTSDによって(あるいはPTSDを起こすほどの外傷的なストレスにさらされることによって)海馬がダメージを受けて萎縮してしまうのだろう、と考えられていました。 実際、動物実験などで動物に慢性的な強いストレスを与え続けると、ストレス・ホルモン(副腎皮質ホルモン)による海馬の神経細胞へのダメージからか、海馬が萎縮してしまうことが観察されてもいました。

しかし、別の動物実験からは、もともと海馬が小さい動物はPTSDのような症状になりやすい脆弱性があることも示されていました。

つまり、こうなると因果関係は逆で、「PTSDになったから海馬が萎縮してしまった」のではなく、「もともと海馬が小さい人がPTSDになりやすい」ということになります。

実際、PTSDには「なりやすい人、なりにくい人」があることはわかっていました。 同じような「外傷的ストレス」を受けても、(それがひどくストレスであることには違いありませんが)PTSDを発症してしまう人と、大丈夫な人がいるのです。 実際、戦争においてさえ、PTSDの発生率は3割程度であろうと見積もられています。 つまり、まさに生きるか死ぬかのひどいストレスにさらされても、より多くの7割の人がPTSDにならずにすむのです。

過去の研究結果から、PTSDになりやすい人の特徴として、(1)男性よりも女性であること、(2)知能が高い人よりも低い人であること、(3)前頭前野機能が高い人よりも低い人であること、などが示唆されていました。 「海馬が小さいこと」もそうした要因の1つである可能性です。

では、因果関係はどっちなのか?

これを調べるには、戦争に行く前に兵隊さん全員の脳をMRIとかで調べて海馬の大きさを測定し、戦争から帰ってきてからPTSDを発症してしまっているかどうか、そして海馬の大きさに変化があるかどうかを見てみるのが一番です。 しかし、当然のことながら、そんなに大規模でお金がかかる研究などできません。

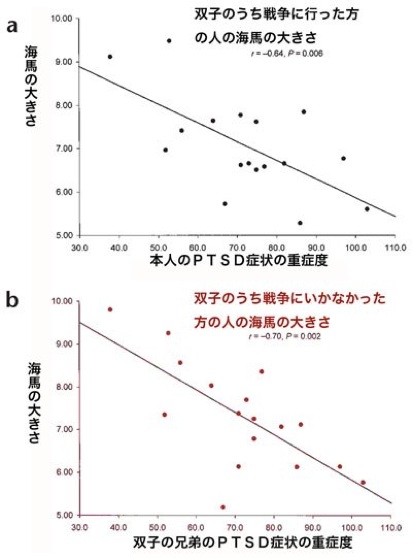

この問題に対して、Gilbertson先生らは「一卵性双生児の戦争に行かなかった方の兄弟を調べる」という方法を使って解決しました。

一卵性双生児は、基本的に遺伝的・体質的にはほぼ同一人物と見なすことができます。

もし、「戦争によって、PTSDによって、海馬が萎縮してしまった」という説が正しいなら、一卵性双生児の兄弟のうち、戦争に行ってPTSDになった方は海馬が縮んでいるけれども、戦争にいかなかった方は海馬は普通の大きさのはずです。

逆にもし、「もともと生まれつき海馬が小さいためにPTSDになりやすかったのだ」とすると、一卵性双生児で戦争に行ってPTSDになった方も、戦争に行かなかった方も、同じように海馬が小さいはずです。

被験者は一卵性双生児のうち片方がベトナム戦争を経験した人を集めました。 その中にはPTSDになった人も(17名)、ならなかった人も(23名)いました。 彼らと、そして遺伝的には同じ身体、同じ脳を持って生まれてきたであろう双子のもう片方の脳をMRIを使って調べたのです。

その結果、戦争に行った人のPTSD症状と海馬の大きさは(これまでの研究結果から予測されたように)関係していました。 つまり、PTSD症状がひどい人ほど、海馬が小さい傾向があったのです。 ところが、この海馬の小ささの問題は戦争に行っていない、PTSDになっていない、双子のもう片方でも同じだったのです。

つまり、「PTSD」と「海馬の小ささ」の関連性の問題は、「PTSDのせいで海馬が萎縮してしまう」のではなく、「海馬が生まれつき小さいためにPTSDになりやすかったのだ」と言えそうなのです。

この話はある意味とても教訓的です。 なぜなら、比較的最近のある頃までは、前者の仮説(「PTSDのせいで海馬が萎縮してしまう」)があたかも本当のことのように信じられていたからです。

参考書:

Gilbertson MW, et al. Smaller hippocampal volume oredicts pathologic vulnerability to psychological trauma. Nat Neurosci, 2002; 5: 1242-1247.

『PTSD(心的外傷後ストレス障害)の遺伝性』

心的外傷後ストレス障害(PTSD)は精神科の病名の中では2つの意味できわめて特殊だと言われています。

1つは、他の病名は嫌われることが多いのに、PTSDだけは患者がその病名をつけられることを求めてくることが少なくないということ。 (これは一つには損害賠償請求とか、お金がらみのことがあるのでしょうが・・・)こんな精神科病名は他にありません。

もう1つは、この病名にどこか「心的外傷」を受けたことがこの病気の原因であるかのような雰囲気があることです。 心理的な原因をこんなにもあからさまな仕方でほのめかしている精神科病名は他にありません。

しかし、実際にはPTSDも、他の精神疾患と同様に、心理的な要因だけが原因で引き起こされると考えられるような単純な問題ではないのです。

これは前回の『「PTSDのせいで海馬が縮む」は嘘だった』の中でも、少しだけ議論しました。

つまり、PTSDには、同じように外傷的な体験をしても「なりやすいひと」と「なりにくいひと」がいるであろうことは明らかなのです。 これは、身体の外傷とは大きく違います。 ナイフで刺されたら誰でも同じような怪我をします。 しかし、「死ぬほどの恐怖」を伴う心的外傷を同じように受けても、PTSDを後に発症してしまうのは約3割くらいであることがわかっています。 こうした「なりやすさ/なりにくさ」には、どうやら遺伝的・体質的要因がからんでいそうだ、ということは以前から言われていました。

たとえば、第二次大戦の頃とかの民族迫害/大量虐殺の生き残りの人たちの研究があります。 こうした文字通り「死ぬほどの恐怖」を体験した人たちの中には、当然、PTSDを発症する人がいますが、PTSDにならない人もいます。 そして、PTSDを発症した人の子どもは、PTSDを発症しなかった人の子どもよりも、その後親が受けたのとは別の外傷的体験でPTSDになってしまう確率が高いことが示されています。 つまり、PTSDという病気へのなりやすさは、(精神科における他の疾患、うつ病や統合失調症などと同様に)遺伝的・体質的要因が結構ありそうだ、ということになってきたのです。

PTSDの遺伝性がはっきりと示されたのはStein先生らの2002年の研究結果でした。

研究は約400組もの双子を対象にした「双子研究」でした。 このうち222組が遺伝子的には全く同一人物と見なすことができる一卵性双生児であり、184組がただの兄弟姉妹と同様の遺伝子的には半分くらいしか一致していないであろう二卵性双生児でした。 双子研究の手法は、一卵性双生児での一致率と二卵性双生児の一致率の違いから、遺伝的影響がどの程度あるかを数学的に計算するものです。

その結果、過去の研究結果から示唆されていたように、確かにPTSDはかなり遺伝的・体質的要因の強い疾患であることが示されました。

さらに興味深かったのは、「心的外傷」に遭遇してしまった場合の心の折れやすさが遺伝的・体質的要因によってかなりの部分が決定されているというだけでなく、そもそも「心的外傷」になるような嫌な出来事に遭遇しやすいかどうかも遺伝的・体質的要因によってかなりの部分が決定されているであろうことが、計算によると出てきました。 おそらく、遺伝子によって決定づけられる(方向付けられる)その人の「性格」によって、危険な目や嫌な目に遭いやすい行動パターンを生じてしまうのではないか? と考えられるのです。

しかし不幸な体験が多い人生を歩むように生まれつく・・・そんなことってあるのでしょうか。 ほとんどのび太くんです。 道を歩けばドブに落ちる(←昔の「ドラえもん」の設定ではのび太くんはこんな風に描写されていましたが、現代は「ドブ」なんてそうそうないですよね。 現代ではどんな風に描写されているのでしょう・・・)、学校に行けば先生に立たされる、遊びに行くとジャイヤンにいじめられる・・・そんな人生が遺伝的・体質的に約束されているなんて、嫌すぎる話です。

もちろん、遺伝子がすべてを決定づけるわけではなく、特定の行動に向かわせる傾向をつくるのです(あるいは、もっとちゃんというと、そういう行動傾向を持った性格を形成する素地を遺伝子が用意している、ということでしょう)。 PTSDを引き起こすような外傷的ストレスに遭遇しやすい人というのは、おそらくは、若干いろいろなことにそそっかしく、対人関係での問題や危険予測能力に乏しく、ついつい無計画・衝動的に行動しやすく、やや自暴自棄になりがち・・・という性格傾向を持っているということかもしれません。

(実は、それまでの研究でも、ここまで完全な形ではありませんが、外傷的ストレスに遭いやすい人というのはいるのだろう・・・ということは示唆されていました。 たとえば、交通事故関連のPTSDを生じやすい人を調べてみると、何度も交通事故を起こした人という一群が出てくるのです。 ところが交通事故の統計をとると、一生のうち何度も交通事故を起こしてしまう人などほんの少ししかいないことがわかっており、つまり「相当そそっかしい人」か、「相当衝動的で荒っぽい運転をする人」というのはいるのであり、そういう一群の人が何度も外傷的ストレスに遭いやすい人、ということなのだろう・・・という話などです。)

参考書:

Stein MB, et al. Genetic and environmental influence on trauma exposure and posttraumatic stress disorder symptoms: a twin study. Am J Psychiatry, 2002; 159: 1675-1681.

『「うつ病の家系」のメカニズム』

良くも悪くも、「遺伝」によって親子は似るものです。 顔かたちだけでなく、行動パターンも似てくるものだなと気づいている親は多いことでしょう。 親のそんな様子を見て憶えたのでもなく、教えられたのでもないのに、ふとした仕草が親に似ていたり、なぜだか親と同じような行動をとったりする。 つまり、行動パターンや性格といったものも、遺伝するわけです。 (ふとした仕草が似ている、というのは遺伝子的にはほぼ完全に同一人物と見なすことができる一卵性双生児では、もっと顕著になることがわかっています。)

人は自分が生きていく環境(対人関係を含めて)を自分自身で選び、自分自身でつくっていくところがあります。 なので、性格的に良い環境を自分の周りに引き寄せる人もいれば、悪い環境を引き寄せてしまう人もいるのだろうと思われます。

1990年代に発展してきた行動遺伝学 behavioral geneticsでは、「生まれ」(遺伝的・体質的要因)が驚くほど「環境」を決定してしまうものであること、このため一見すると「環境」が要因になって引き起こされたかのように見えることでも、実は「生まれ」が引き起こしていることが結構ある、ということが言われるようになってきました。 主として双子研究の結果からわかってきたことですが、人がどんな環境の中でどんな体験をするか、ということも、かなりの部分が遺伝的に決定される行動パターンや性格の影響を受けてしまうのだ・・・という考え方です。

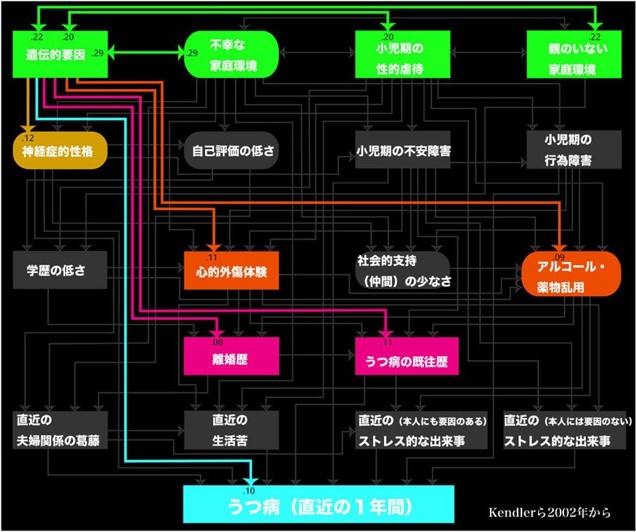

以前から「うつ病」には家族性があることが知られていました。 問題は、この「家族性」の要因です。 これはうつ病になりやすい遺伝的・体質的な要因があるのか? あるいは「育ち」の問題があるのか?

他方で、うつ病はストレス的な出来事によって引き起こされるようだ、ということも言われていましたし、一見するといかにもそんなふうに見えます。 「ストレス的な出来事」は、本人にも多少の要因があるもの(対人関係の問題など)もありますし、本人にはほとんど何の要因もないであろうもの(肉親の病死など)もあるでしょう。 いずれにしろ、こうした生活上のストレスがうつ病になるきっかけになっていることは少なくない気がします。 実際、データをとると、「本人にも多少の要因があるストレス的な出来事 dependent stressful life event」があるとうつ病になるリスクが4~6倍上がってしまうことが示されています。

この辺の関係はどうなっているのでしょうか?

実はここにはかなり複雑な関係があることが大規模な双子研究の結果から示唆されているのです。 「ストレス的な出来事」に遭うことと、「生まれ」と「育ち」という要因があるであろう「家族性」(=「生まれ育ち」)は完全に独立した要因ではなく、むしろ複雑にからみあっている・・・というのが本当のところのようなのです。

つまりこういうことです。 うつ病の遺伝性というのは、「ストレス的な出来事」があった時に心が折れてしまいうつ病になりやすいという脆弱性だけではなく、そもそも「ストレス的な出来事」に遭いやすい性格傾向・行動パターンも遺伝しているようだ・・・ということなのです。 そして本人の性格を形成していく小児期から思春期・青年期にいたる頃までの環境も、かなりの部分が遺伝的な影響を受けてしまっている、ということもあります。

実際、先ほどもお話ししたように、確かに「本人にも多少の要因があるストレス的な出来事」があると、うつ病になるリスクが4~6倍に上がってしまうことが示されています。 しかし、これは単純に因果関係を意味しているのではないのです。 双子研究を使って詳細に分析して、遺伝的な影響を受けている本人の性格傾向などを差し引いていくと、「ストレス的な出来事」がうつ病を引き起こしてしまう本当のリスクは1.5~1.8倍程度に大幅に下がってしまいます。 (本人の性格傾向が相当に「ストレス的な出来事」を引き起こしていたのだ、ということになるのです。) つまり、一見すると「ストレス的な出来事」が「うつ病」を引き起こしたように見えていたのですが、その関連性の大部分は因果関係ではなかったということになります。 下図でいうと、左側ではなく右側の要因がかなり強いということです。

心的外傷後ストレス障害の遺伝性のところでも議論しましたが、「ストレス的な出来事」の中には、全くの偶然で降りかかってくるのではないものが結構あるようなのです。 本人の性格傾向や行動パターンによって引き寄せられてくる不幸というのものが相当にあるのは、たぶん確かなことです。

そう考えると、「PTSD」や「うつ病」の治療は症状を治すだけでは完全ではない気がしてきます。 「ストレス的な出来事」を引き寄せてしまうような、その人の基本的な性格傾向や行動パターンの問題がある場合には、それらを修正できてはじめて本当の意味で「PTSD」や「うつ病」の治療が完了したと言えるのかもしれません。

参考書:

(1) Kendler KS, et al. Toward a comprehensive developmental model for major depression in women. Am J Psychiatry, 2002; 159: 1133-1145.

(2) Kendler KS, et al. Dependent stressful life events and prior depressive episodes in the prediction of major depression: the problem of causal inference in psychiatric epidemiology. Arch Gen Psychiatry, 2010; 67: 1120-1127.

『反社会性・犯罪性を引き起こすのは「生まれ」なのか「育ち」なのか?』

「虐待の連鎖」という言葉があります。 子どもの頃に親に虐待をされて育った人は、どういうわけだか、自分が大人になって子どもを持つようになると、子どもに虐待をしてしまうことが少なくない・・・というものです。 (最近では介護老人の問題が出てきたので、子どもの頃に虐待されて育った人が大きくなって、自分を虐待してきた親が年老いて介護を必要とする頃になると、老人になった自分の親に対して介護をしながら虐待をしてしまう・・ということも結構あるようです。 これはなんだか因果応報でしょうがない気もしますが・・・)

昔はよく「虐待の連鎖」は、「育ち」、つまり学習によって、虐待されて育った人は、大人になってから自分も虐待をするようになるのだ・・・と割と単純に考えられていました。

しかし、行動遺伝学 behavioral geneticsの考え方に慣れてくると、「本当にそうなのかな?」と疑問が出てきます。

つまり、衝動性・攻撃性が高く、反社会性が高く、人間関係を全般的にうまくやっていくことができない人は、当然のように、子育ての中で自分の子どもとの「人間関係」もうまくやっていくことができません。それでついつい「虐待」と呼ばれる衝動的な暴力行為に出てしまいます。

そんな親の子どもは、親から虐待という不幸な体験を押しつけられているだけでなく、「反社会性」をつかさどる遺伝子も受け継いでしまっているという不幸を背負っています。

この子が(運良く虐待を生き延びて)育って大人になったとき、やはり衝動性・攻撃性が高く、反社会性が高く、人間関係を全般的にうまくやっていくことができない感じの人になっていて、自分に子どもが出来たときについつい「虐待」と呼ばれる衝動的な暴力行為に出てしまうのは・・・果たして親からそういう暴力的な子育てを学習したせいなのか? あるいは親から引き継いだ反社会的な遺伝子のせいなのか? どっちなのでしょう?

あるいはよく犯罪者の情状酌量に関して、子どもの頃に不幸な生い立ちであったことが取りざたされます。 だいたい親がとんでもない親で、不幸な家庭環境に育ったから、性格がまっすぐに育たずに犯罪者になってしまった・・・というような言い方をします。

しかし、「これも本当にそうなのかな?」と疑問が出てきます。

不幸な家庭環境に育ったから性格がゆがんで反社会的な人になってしまったのか? あるいは「とんでもない親」のとんでもない遺伝子を引き継いでいるから反社会的な人になってしまったのか?

こういう、原因は「生まれ」か「育ち」か、という議論になると、どうしても双子研究をやらないと結論が出ません。

実は、そうした研究は海外ではもうさんざんやられています。 子どもの非行についても、大人の反社会性・犯罪行為についても、多くの双子研究がなされていて、かなり結論らしきものは出ています。

データの取り方によって若干のばらつきはあるものの、(1)約50%くらいは遺伝的要因で決定されているようだ、(2)遺伝的要因と環境要因がどの程度影響しているかは年齢によって違っていて、子どもの頃の非行は(家庭環境を含めて)環境要因が半分くらい影響しているものの、大人になってからの反社会性・犯罪は環境要因はあまり関係なく遺伝的・体質的要因で大部分が決まっているようだ、(3)大人になってから本人が身を置く環境は遺伝的な性格傾向で誘導されているところがあり、「悪い仲間にそそのかされて悪いことをしてしまう」ような悪い環境に入ってしまうことも、大人になってからは、かなりの部分がその人の持つ遺伝的要因に影響されているようだ、・・・ということが言えそうなのです。

つまり、子どもが反社会的行動・非行をしてしまうのは、その子本人の問題というよりも家庭状況を含めて環境の問題が少なからずあるだろう、ということは言えそうです。 しかし、大人が反社会的行動・犯罪をしてしまうのは、これはもうほとんどすべて本人固有の問題であり、子どもの頃の生育環境がいまだに影響を及ぼしているとは、少なくとも科学的・統計的に見てみると、あんまり胸を張って言えることではないのです。

子どもの頃は、親がどう育てたかによってその子のあり方がかなり決まってしまう。 しかし思春期~青年期を過ぎると、親がどう育てかかではなく、その子が持つもともとの素質が前面に出てくる・・・という話は、『男らしい心、女らしい心』のところでも議論しましたが、今回もまた出てきました。 実は、これは「性格」全般について言えることなのですが、それはまたいつかお話ししようと思います。

参考書:

Miles DR & Carey G. Genetic and environmental architecture of human aggression. Journal of Personality and Social Psychology, 1997; 72: 207-217.

『犯罪者になるべく生まれつく?』

過去の膨大な研究結果から、性格的に「犯罪」あるいは「反社会的行動」を起こしやすい人とそうではない人がいることがわかっています。

こうした、「犯罪」/「反社会的行動」を起こしやすいのはどういう性格の人かというと、基本的に他者への共感性が低く、特に他人のネガティブな感情に対してほとんど全然共感できないということ、そのため本当の意味での「罪悪感」や「申し訳ない気持ち」を持つことができない、という特徴があることがわかっています。 このため、「犯罪」/「反社会的行動」というような、要するに他人が嫌がるような行動をとっても、あまり悪いとも感じませんし、捕まって処罰されるのを恐れてはいても(なので捕まって自分が処罰される段になると、謝罪の言葉を口にしたりするのですが、これは本当の意味で罪悪感や後悔があってのことではなく、もっと単純に処罰されることを恐れているからなのです)、本当の意味で懲りることも改心することもないので、何度も何度も「悪いこと」を繰り返してしまうわけです。 こうした性格傾向を「反社会性パーソナリティ障害」、あるいは「精神病質」、「サイコパス」と呼ぶのです。

なぜ「犯罪」/「反社会的行動」を起こしやすい人というのがいるのでしょうか? 逆に言うと、一般の「健常者」はなぜ「犯罪」/「反社会的行動」を起こさない傾向があるのでしょうか?

いくつか要因があるのでしょう。 おそらくは基本的な「本能行動」として、つまり遺伝的・生得的な知恵として「犯罪」/「反社会的行動」をしにくいように、もともとできている、というのはあるでしょう。 進化心理学的な考え方ですが、そのような「良心回路」をつくる遺伝子を持った人間のグループの方が、持たない人間のグループよりも、当然、集団としての(遺伝子プールとしての)生存競争に有利であったのだろう、と思われます。

では、そのような「良心回路」はどうやってできているのか? 「良心回路」はどうやって「善悪」を見分け、どうやって人に「善」を好み「悪」を嫌がるようにしむけていくのか?

1つの仮説として、「社会的な懲罰」を何度か体験していくうちに、人は「悪いこと」「いけないこと」を「嫌なもの」として学習していくのだろう・・・というのがあります。

つまり、こういうことです。 人は幼い頃から、家族との関係で、家族以外の大人たちとの関係で、子ども同士の対人関係で、こうしたいろいろな対人関係の中で、対人関係行動というものを学習していきます。 対人関係の中で、幼い子どもは、特にそれと意識することなく、それほど意図することなく、相手が嫌がる行動をとってしまうこともあるでしょう。 すると、嫌がった相手は嫌な顔をしたり、怒ってその子を叱ってきたり、その子を嫌がって離れて行ったりしてしまうでしょう。 これらすべては、幼い子どもにとって「恐怖」となります。 (以前に恐怖条件付けの話題のところでもでてきましたが、人間はもともと人間の「怒った顔」や「嫌な顔」に対して扁桃核が活動を高め、不安反応を生じてしまうのです。 つまり、幼い子どもにとって、周囲の大人が「嫌な顔をする」ということだけでも、別に特別に叱り飛ばしたりしなくても、十分にネガティブな感情を引き起こすことになるわけです。 これは、以前にお話しした「ミラー・ニューロン」の働きもあって、「他人が嫌な思いをすること」=「自分が嫌な思いをすること」という基本的な共感性をベースにしているところもあるでしょう。)

こうなると、いわば「パブロフの犬」のような「条件付け」として、「他人が嫌がるような行動を自分がとること」と「不安・恐怖」(=自分が嫌な思いをすること)が関連づけられ、しまいには単純に「他人が嫌がる行動をとることを考える」だけで、「不安・恐怖」に類したなんだか嫌な感情が生じてしまうようになるわけです。 これが、私たちが「善悪」を学習するということです。 つまり、私たちが「善悪」を知るようになるには、この仮説の通りだとすると、「他人が嫌がるような行動」と「不安・恐怖」が関連づけられるような「恐怖条件付け」と呼ばれるメカニズムが働くことが必須ということになります。

この仮説の通りだとすると、「善悪を知る」なんて高尚っぽいことを言っておきながら、「良心回路」とはなんと単純な仕組みなのだろう・・・と思われてしまいそうです。

ところが、この仮説は結構本当かもしれない、というような科学的根拠がいくつもあがっています。

その1つに、犯罪者や「サイコパス」の人たちは、健常者に比較して恐怖条件付けをしにくい、ということが繰り返し示されているというものがあります。

実験的には、「恐怖条件付け」は、本当に「パブロフの犬」のような手順で行います。 たとえば、赤いランプが光った後は爆発音のようなびっくりするような嫌な音を耳元でガーンと聞かされる。 青いランプが光った時にはそういうことは起こらない。 そういうのを何度か繰り返していると、赤いランプが光っただけで被験者は「恐怖反応」を起こすようになります。 (青いランプが光った時は「恐怖反応」を起こしません。) まさに「条件付け」です。 犬のしつけとあまり変わりません。 ところが、犯罪者やサイコパスの人たちは、赤いランプが光っても、青いランプが光っても、反応はほとんど変わらず、つまり恐怖条件付けという学習がうまく働いていないことが多いことがわかっているのです。

問題は、この傾向が「生まれ」(遺伝的・体質的要因)なのか、あるいは「育ち」(大人になって犯罪者になってしまうまでの環境要因)なのか? という疑問です。

本当に仮説が予測するように、将来「犯罪者」あるいは「サイコパス」になってしまうような人は、幼い子どもの頃から「良心回路」が働いていないのか?

この疑問に答えるべく、Gao先生たちの研究グループは20年の追跡期間という膨大な歳月と労力と研究費をかけて実験を行いました。 1800人くらいの被験者をあつめ、彼らが3歳の子どもの頃に「恐怖条件付け」の実験を行い、その成績がどうであるか? つまりちゃんと「恐怖条件付け」を学習できるか、そうでないか? というデータをとります。 その後20年間追跡調査をして、その子がどんな大人になっているか? 犯罪を起こしてしまっているか? との関連を分析しました。

その結果、20年の追跡期間の中で、137名が犯罪歴のある大人になってしまっていました。 この「犯罪者」グループと、犯歴のない「健常者」グループが3歳の時の「恐怖条件付け」の成績を振り返って調べてみると・・・

驚きというか予測通りというか、健常者の場合は3歳時にちゃんと「恐怖条件付け」を学習できている結果なのですが、「犯罪者」の場合は3歳時の「恐怖条件付け」学習がほとんど全然できていない結果でした。

(この研究論文では、研究結果が「悪用」されることを危惧してのことでしょう、3歳の頃に「恐怖条件付け」が全然学習できなかった子供たちの一体何割が犯罪者になってしまうのか?という数字は示していませんでした。)

「三つ子の魂百まで。」ということなのでしょうか。 この研究では、結局のところ、こうした「良心回路」の働きの悪さの問題が遺伝的・生得的なもののせいなのか、あるいは3歳までの「育ち」のせいなのかは、特定できません。 しかし、3歳という幼少期から、「良心回路の欠陥」という形で問題がすでにあることを示してはいるわけです。

このGao先生たちの研究結果が「誤解」や「悪用」をされることを危惧してのことでしょう、この研究結果が掲載された専門誌には編集者によるコメント(『犯罪者になるべく生まれつく? Born to be a criminal?』という題名でした)がついていて『科学的な考え方に慣れていない素人のみならず、専門家の中にさえ、犯罪傾向について神経生物学的な背景があることから、この傾向は運命的であり変えることのできないものであることの証拠だと誤った解釈をする人がいる。こうした考え方は全く間違っているということが、まずは一番大切なことだ。神経系の性質の中でももっとも重要な性質は、その可塑性にあるのであるから。』と論じたりしています。

参考書:

Gao Y, et al. Association of poor childhood fear conditioning and adult crime. Am J Psychiatry, 2010; 167: 56-60.

『「ダメ男」っぷりは遺伝するのか?』

「飲む、打つ、買う」は「まるでダメな男」の三徴と呼ばれています。 お酒を飲み過ぎて身を滅ぼす(アルコール依存)、ばくちを打つことで身を滅ぼす(ギャンブル依存)、買春にはまる・・・どれも病的嗜癖ですが、確かに「まるでダメな男」にはよく見られる特徴です。 (中には三重苦を背負った強者もいるでしょう。)

こうした「まるでダメな男」という性格的・行動的特徴も、ある程度の家族性があることが知られていました。 嫌な話ですが、「まるでダメな男」の家系というのはあるのです。

ところで、家族性があるということは、こうした「まるでダメな男」っぷりは、遺伝するのでしょうか? あるいは、子どもの頃ずっと「まるでダメな男」である親父の背中を見て育って学習してしまって、「こんな大人にはなりたくない」と思いつつも、自分もいつしかそんな「まるでダメな男」になってしまうのでしょうか? つまり、ここでも「生まれ」なのか、「育ち」なのか、という疑問が出てきます。

「飲む、打つ、買う」のうち、「買う」という行動については、(本当はほとんどビョーキなのでしょうが)なかなか病気とみなされないという事情と、研究をするにも正確な調査が難しいためでしょうが、科学的な研究論文が出ているのを見たことがありません。 しかし「飲む」と「打つ」については、双子研究などを使って、その要因が遺伝にあるのか環境にあるのかが検討されています。

その結果、大人の「飲む」(アルコール依存症)についても、「打つ」(ギャンブル依存、病的賭博)についても、遺伝的要因が50%くらいを占めており、その他の要因の大部分は生育家庭環境に関係のない「その人個別の環境要因」であり、生育家庭環境要因は驚いたことにほとんど作用していないらしい・・・ということが示されています。(文献(1)、(2)を参照)

(もっともサルを使った動物実験やその他の研究結果から、少なくともアルコール依存症については、生育環境要因も幾分かは影響を与えているのではないか? ということも考えられているのですが、その点はまたいずれ別のところで議論しようと思います。)

アルコール依存症にしろ、ギャンブル依存症にしろ、その他の病的嗜癖の問題(たとえば女性に多い摂食障害もこの中に入ってきます)にしろ、最近ではこうした病的嗜癖にはまりやすい傾向には前頭前野機能の低さがその背景要因としてあるようだ、と言われていることもあって、遺伝的・体質的要因がかなり強いという結果は、まあまあもっともではあります。

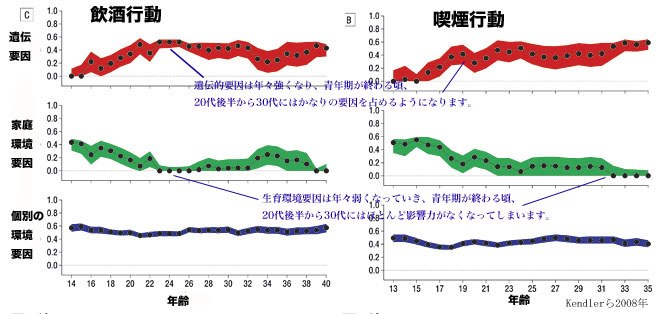

興味深いのは、特にアルコール依存症などの「物質乱用」についてよく調べられているのですが、遺伝的・体質的要因の表れ方が年齢に依存するということ、つまり、思春期~青年期以前は遺伝的・体質的要因はあまり出てきておらず、むしろ生育家庭環境要因が大きく影響を与えているのに対して、それ以降では年々生育家庭環境要因が力を弱め、逆に遺伝的・体質的要因が強く出てくるようになり、いい大人である40歳になる頃にはほとんどがその人の遺伝的・体質的要因ということになってくる・・・・という傾向です。

たとえば、Kendler先生たちの研究では、男性の双子をたくさん集め(一卵性双生児469組、二卵性双生児287組)、お酒、タバコ、マリファナの使用がどの程度環境要因によるのか、遺伝的要因によるのかを計算しています。

まずお酒について見てみると、その人がお酒を飲むかどうかの行動パターンは、14歳の時点では遺伝的要因がほぼ0%であり、家庭環境要因が40%の要因を占めています。 ところが、その後思春期~青年期を過ぎていくと、遺伝的要因は年々強くなり、家庭環境要因は年々弱くなり、35歳になる頃には遺伝的要因が40%、家庭環境要因はほとんど影響なくなっています。

タバコについて見てみると、その人がタバコを吸うかどうかの行動パターンは、13歳の時点では家庭環境要因がものすごく強い影響を与えており50%であるのに対して遺伝的要因はほぼ0%です。 ところが、その後思春期~青年期を過ぎていくと、お酒の場合と同様に、遺伝的要因は年々強くなり、家庭環境要因は年々弱くなり、20代後半から30代になる頃には家庭環境要因はほぼ0%になり、遺伝的要因が60%も占めるようになるのです。

そうか、「まるでダメな男」の成分の半分くらいは遺伝子でできているのですね。 非行少年の責任の半分くらいは周囲の大人にあるのでしょうが。

注:だからといって「どーせ俺はDNAっからアル中なんだよ!」とか言ってやけ酒しないでください。後でどこかで議論しますが、遺伝子はそうなる傾向を用意するだけです。そして遺伝的・体質的にそうなりやすくて、実際にそうなってしまった人でも、治療はあります。その人がどう生きるかは「運命」ではないのですから。

参考書

(1) Francesca D & Goldman D. Genetic approach to addiction: genes and alcohol. Addiction, 2008; 103: 1414-1428.

(2) Slutske WS, et al. Genetic and environmental influences on disordered gambling in men and women. Arch Gen Psychiatry, 2010; 67: 624-630.

(3) Kendler SK, et al. Genetic and environmental influences on alcohol, caffeine, cannabis, and nicotine use from early adolescence to middle adulthood. Arch Gen Psychiatry, 2008; 65: 674-682.

『「まじめな生き方」も遺伝する?』

前回の記事で「ダメ男」っぷりが遺伝する傾向があることをお話ししました。 しかしよく考えてみると「ダメ男」とは相対的な評価です。 ということは、「ダメな生き方」が遺伝するというのであれば、「まじめな生き方」が遺伝するということも言えそうです。

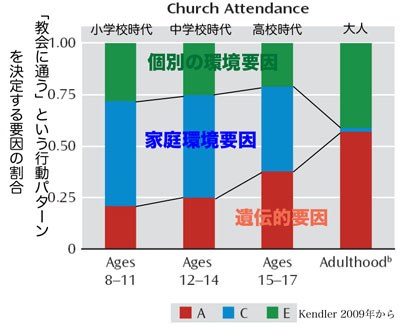

「まじめな生き方」が遺伝するかどうかについて、何かわかりやすい指標はないかと探したところ・・・かどうかわかりませんが、同じKendler先生のグループは、米国で「教会に通う」という、いかにもアメリカ人らしい「まじめ」基準で、この行動パターンがどのように「生まれ」と「育ち」の影響を受けているかを、またしても例によって双子研究の手法で調べています。

すると、またしても同じパターンが出てきました。 つまり、その人が子どものうちは遺伝的要因の影響は小さく、むしろ家庭環境要因の影響が大きく作用して、その子が「教会に通うかどうか」が決定されています。 しかし、その人が思春期~青年期を経て大人になっていくにしたがい、年々、家族環境要因の影響は少なくなり、その人がもともと持つ素質である遺伝的要因が大きな決定力を持つようになり、大人になる頃には、家族環境要因はほとんどすっかり影響力をなくしている・・・という結果でした。

まあ、世間でもよく言われていることですが、親が育てたように子が育つのは子どものうちだけなのでしょう。 思春期を過ぎた子どもに「そんな風に育てた覚えはない!」と言っても、こうした研究の結果をみるかぎり、無茶な話だということになります。 思春期~青年期を過ぎた子どもは、もう「子ども」ではなく、どんな風に育てられたかにあまり関係なく、その人そのものになっていくようだからです。 (ただ、子どもが持っている能力をちゃんと発揮し、持っている脆弱性をカバーしながら育っていくための環境を与えてあげるという意味で、親の果たす役割は非常に大きいでしょう。 このことは、この第III部の一番最後の部分、遺伝的要因と生育環境要因の絡み合いのところで詳しくご説明します。)

参考書:

Kendler KS, et al. A developmental twin study of church attendance and alcohol and nicotin consumption: a model for analyzing the changing impact of genes and environment. Am J Psychiatry, 2009; 166: 1150-1155.

『「結婚力」も遺伝子の影響下にある?』

うつ病の家族性・遺伝性の話(『「うつ病家系」のメカニズム』)をしたところで、Kendlerの研究結果から、人が人生の中で経験する不幸な出来事(life time stress)が万人に偶然に降りかかってくるものではなく、遺伝的・素質的にそのような経験をしやすいような行動パターンを持っている人がいるのだ・・・という話をしました。

本文中に添付したKendlerらの論文に出ている図の抜粋・邦訳版を見ていただくと、「うつ病の遺伝的要因」から「離婚歴」という項目に矢印がのびているのがわかると思います。 ということは、「離婚」も遺伝的・体質的・素質的にしやすい人/しにくい人というのがいるのか? と思われた方もいたかもしれません。

実は、どうやらそのようなのです。

過去の膨大な研究結果から、両親が離婚をしている人は、その本人も離婚をする確率が高くなることがわかっていました。 統計的に計算をすると、両親が離婚をしていない人に比較して、両親が離婚をしている人では約2倍(オッズ比)の離婚リスクがあることがわかっていたのです。

これは両親が離婚した家庭に育ったという環境要因によるのか? あるいは離婚をしやすい何らかの性格要因が遺伝によって引き継がれた結果なのか?

もう皆様にもすっかりおなじみになっていると思うのですが、この手の疑問を解決するには双子研究の結果を見るのが一番手っ取り早いものです。 (あとは養子研究 adoption studyという手法もありますが、双子研究よりも研究デザインを組みにくいようで、なかなか結果が出ないようです。)

こうした研究はすでに米国やオーストラリアなどでなされていて、ほぼ結論らしきものは出ています。

それによると、その人が離婚をしてしまうかどうかは、やはり相当に遺伝的・素質的な影響を受けており、ある研究によると(文献(1))離婚をしてしまう原因のうち遺伝的要因によるものが男性では30%、女性では42%程度も占めているのだろう・・・という計算になります。 男性、女性をあわせてみると、幾つかの研究でだいたい共通して、離婚の原因の3割~4割はその人の遺伝的・素質的要因によるようだ、ということが言えそうなのです。

(その一方で、両親が離婚したような家庭に育ったという家族環境要因も無視できない要因になっていることを示唆する双子を2世代にわたって追跡調査した研究結果もあったりします。 ただ、このD'Onofrio先生たちの研究結果は、リスクの計算の仕方とその結果からの結論の導き出し方に若干の問題がありそうなので、ここでは紹介しません。)

そして、そもそもその人が結婚するか/結婚しないかということも、相当に遺伝的・素質的要因の影響を受けていることさえ示唆されています。 たとえば、Johnson先生たちの4000名もの双子を対象にした研究の結果では、その人の持つ「結婚力」のうち遺伝的・素質的要因が占める割合は、男性では66%、女性では72%もあることが見積もられているのです。逆にいうと、育ちなのどの環境要因は3割~4割程度しか影響を与えていないということにもなります。

私たちがふだん意識しないこんなところまで、遺伝子の働きは影響を与えていたのですね・・・・

※もっとも、離婚という行動を例にとってみても、遺伝子だけがその決定要因ではないことは、日本や米国など先進国では近年やたらと離婚率が増加していることからも明らかです。遺伝子は、こんなに短期間に進化(というか劣化?)するものではないからで、明らかに社会的要因・環境要因による影響を受けているのでしょう。

参考書:

(1) Jockin V, et al. Personality and divorce: a genetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 1996; 71: 288-299.

(2) D'Onofrio BM, et al. A genetically informed study of the intergenerational transmission of marital instability. J Marriage Fam, 2007; 69: 793-809.

(3) Johnson W, et al. Marriage and personality: A genetic analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 2004; 86: 285-294

『親子ってのはしょうもないことばかり似るもんだ?』

『男らしい心、女らしい心』の話題から始まって、私たちがふだんは意識しない、私たちがもともと持っている遺伝的要因とか素質といったものが、いかに私たちの心の働き方に影響を与えているかを見てきました。

本当はそろそろ、環境要因の重要性の話題に移りたいところでもあるのですが、ついでなので、「こんなしょうもないことまで遺伝子が影響を与えている!!??」というのをとりあげてみようと思います。

女性の浮気のしやすさとセックス歴

どちらも強い(3割~4割)遺伝的影響を受けているようです。 どういうわけか、男性の浮気とセックス歴についての研究が見つからなかったのですが(おそらく女性よりも多くてどうしようもない感じなのでしょうか・・・)、女性については双子研究の手法を使ったCherkas先生たちの研究がありました。

その結果、英国での話ですが、驚いたことに調査した1600組以上の女性の双子(約半数が一卵性、約半数が二卵性だったようです)のうち、密かに浮気をしたことがある女性は約2割もいました。 (過去に行われた別の研究でもだいたいにおいて先進国では約2割の女性が浮気をしていることになっているので、そうした結果とほぼ一致するものではあります。 ちなみに、女性が密かに自分の夫の子どもではない子どもを夫に内緒で育てている確率は1%ちょっとくらいあるそうです。 いやあ、おそろしい話です。)そして、双子研究の手法を使って、こうした「浮気行動」がどの程度まで遺伝的要因によるのか、あるいは環境要因によるのかを計算したところ、41%が遺伝的要因によるものであろう・・・という結果になりました。

そしてセックス歴(何人の人とセックスをした経験があるか)についてみると、これは当然浮気している人の方が浮気していない人よりも多い傾向にある(平均7.7人 VS 3.8人)のですが、これまた遺伝的要因の影響を強く受けており、38%は遺伝的要因で説明されてしまう、という計算です。

生育環境要因(たとえばお父さん、お母さんが浮気ばかりしていたとか)の影響をどれだけ受けているかを計算すると、ほとんど0でした。

ちなみに、実際に不倫をしてしまうかどうかではなく、「浮気はいけないことだ」とか「浮気はまあしょうがないことだ」といった「浮気」に対する態度は、ほとんど遺伝的要因の影響を受けず、むしろその人の個々の環境要因が7割ほどの割合を決定づけることも示されています。

(おもしろいことに、「浮気は絶対にいけないことだ」と答えた女性のうち17%もの人が実際には浮気をしてしまっており、「信条・態度」と「実際の行動」は別物であり、後者はより遺伝的な影響を受けやすいことが示されていました。)

ちなみに、セックス歴と密接な関係にある「初体験の年齢」も遺伝的要因の影響を強く受けることも分かっています。

ギャグのスタイルも遺伝する??

人がどんなギャグを好むかということは、相当に文化的・環境的な影響を受けていることは、若者向けのギャグが中年・老人にはさっぱりウケないことを見ても分かることでしょう。 私の大学時代には身近に関西人がたくさんいましたが、彼らは会話につねに「ぼけとつっこみ」がないと会話することさえ許されないというくらいにギャグ好きでしたが、関東人である私にはとてもまねできないことでした。

しかし、ギャグのそうした上位構造ではなく、もっと基本的なスタイルとして、「他人を喜ばせるギャグのスタイル」に対して「自虐的なギャグのスタイル」とか「他人をこきおろすギャグのスタイル」などの基本的な「スタイル」というものがあります。 こうしたものは、どうやらその3割程度は遺伝的要因の影響を受けているようだ、という研究報告があったりします。

女性のセックスでのいきやすさ

男性に比較して女性の場合、セックスでオルガスムに達するかどうかが、生殖機能に直接的には関係しないということもあってか、女性の場合「セックスでのいきやすさ」にはかなり個人差があることがわかっています。 たとえば、これまでの調査では、パートナーとのセックスではほとんど「イク」ことがないのは全体の約3割もいることがわかっています。

これまた英国での約1400組の女性の双子(約半数が一卵性、約半数が二卵性)を対象にした双子研究の結果があります。 これによると、「いきやすさ」は相当に遺伝的要因の影響を受けており、約3割~4割は遺伝的要因と計算されています。 (残りの要因のほとんどは「個々の環境要因」(パートナーの要因とか)であり、生育環境要因はほとんど全然関係ないという計算結果になっています。)

男性のセックスでのいきやすさ(早漏)

「早漏」は米国精神医学会の診断基準(DSM-IV)の定義によると、「せっかくセックスをしても満足からはほど遠い早さでイッてしまうこと(←こんないい加減な言葉の定義じゃないですが、かいつまんで言うとそんな感じです)」ということですが、実際的にはセックスを始めてから1、2分でイッてしまうために満足な時間が過ごせない状態を指すと考えて良いでしょう。

(過去の膨大な研究結果から、「健常者」は平均すると約10分程度でイクのに対して、「早漏」と考えられる人のほとんどは1分以内にイッてしまうことが示唆されているのです。)

この「早漏」はしばしば泌尿器科的な問題だとか、性器の感度が良すぎるためとか、一般の人は思っているようなのですが、これまでの幾つもの研究結果から脳の抑制系の問題が背後にあって起こっている症状と考えた方が良さそうなことが示唆されています。 (より詳しい話は、精神科疾患をとりあげる『うまくいかない心』の章でいつかとりあげようと思っています。)

脳の抑制系の問題だということは・・・だいたい予測がついてしまうでしょうが、これまた遺伝的・素質的要因の影響を強く受けることがわかっています。 Santtila先生たちの研究結果から、これまた約3割が遺伝的要因により決定づけられており、残りの7割を個別の環境要因が決定づけているようであることが示唆されています。

ちなみに、どうでも良い話ですが、このSanttila先生たちの研究結果では、「早漏」はかなり長く続く問題であり、「初体験の時の早漏」があると「その後、ベテランになってからの早漏」に関連してしまうことが示唆されているのですが、多くの男性はそれには賛成できないのではないでしょうか? 最初の頃には「使い方」がわからずに早くイッてしまう人でも、経験をつむうちに「我慢」ができるようになってくるものであることを経験している人は多いでしょうから。

そんなこんなで、「なんだ、そんなしょうもないことまで遺伝子の影響を受けていたのか・・・」というお話でした。

参考書:

(1) Cherkas LF, et al. Genetic influence on female infidelity and number of sexual partners in humans: a linkage and association study of the role of the vasopressin receptor gene(AVPR1A). Twin Research, 2004; 7: 649-658.

(2) Vernon PA, et al. Genetic and environmental contributions to humor styles: a replication study. Twin Research and Human Genetics, 2007; 11: 44-47.

(3) Dunn KM, et al. Genetic influences on variation in female orgasmic function: a twin study. Biology Letters, 2005; 1: 260-263.

(4) Santtila JP, et al. Genetic and environmental effects on the continuity of ejaculatory dysfunction. BJU Int, 2010; 105: 1698-1704.

『時には昔の話をしようか・・・ パートI』

『生まれと育ち』の章は、この後「生まれ」(=遺伝的・素質的要因)の重要性の話題から「育ち」(生育環境要因)の重要性の話題に移っていこうと思っています。「育ち」の重要性を考えていく上で、主には「アルコール依存症 alcoholism」と「境界性パーソナリティ障害 BPD」を例にして議論していく予定です。

これらはともに、過去には親がアル中で家族関係がひっちゃかめっちゃかだったり、親から子どもに対する虐待があったり、母親自身の不安が強くてちゃんと安定した子育てができなかったり、などの生育環境の問題が主な要因であり、遺伝的・体質的要因はあまり重視されていなかったものです。 しかし、その後の科学的な研究で、遺伝的・体質的要因が相当に強いものであることが分かってきました。 そうではあっても、環境要因も無視できない役割を果たしていそうなことが示唆されているものです。

つまり、過去にそう考えられていたように、父親のアルコール問題や暴力性/母親の精神的な未熟さ/不安定さや、虐待などのあった悲惨な家族状況などの生育環境要因だけで生じている問題ではないのです。 しかし遺伝的要因だけで生じている問題でもないようです。 結論から言うと、遺伝的脆弱性があるところに、不幸な環境が重なると、こうした問題を生じる・・・ということのようなのです。

ただ、私が学生から研修医の頃くらいまでは、いや、その後5年から10年くらいは、結構本気で生育環境要因が最重要視されていました。 というか、遺伝的・体質的要因が関与しているという発想が(わずかな仮説的な理論を除き)あまりなかったのです。

そういった意味でも、この問題を振り返ることはなんだかちょっと感慨深いものがあります。 なので、過去にはこの問題が精神科の業界の中でどのように考えられていたのかを含めて、少し昔の話をしてみようと思ったのでした。

現在では「パーソナリティ障害」と呼ばれている性格の問題、あるいはその人の「生きづらさの問題」を医療的な治療の対象とみなした最初のうごきは、おそらくはフロイトの創始した精神分析に発しているでしょう。 (ドイツ系の記述精神医学の流れでは、「精神病質」(その頃の狭い意味での「人格障害」であり、現在の「反社会性パーソナリティ障害」あるいは「サイコパス」にあたるもの)という性格の問題を記述したものはありました。 しかし、これは一種の「どうしようもない病的な性格」というラベル貼りのようなもので、そこに治療的にどうしていこう、という発想はほとんどありませんでした。)

フロイトはもともと(精神科医ではなく)神経内科医でしたが、ユダヤ人であったゆえに、大学での出世を望めず、しょうがないので開業医をしていました。 ところが、その当時、本当の神経内科的な疾患よりもずっと圧倒的に「ヒステリー神経症」と呼ばれる疾患が多かったのでしょう、フロイトは主として富裕層の女性の「ヒステリー神経症」の患者ばかりを診ることになります。

「ヒステリー神経症」は、現在では「身体表現性障害」とか「解離性障害」、「転換性障害」と名付けられているもので、要するに本当は身体はどこも悪くないのに、心理的な葛藤が背景にあって、あたかも身体が(神経系が)悪いかのような症状を生じてしまうものを指します。 「ヒステリー神経症」は、しばしば、「歩けない」、「立てない」、「声が出ない」、「身体が麻痺する」などの神経内科的な症状を呈するために、神経内科医が診ることが多くなっていたのでしょう。

精神分析は、もともとは「ヒステリー神経症」に対する治療として始まった経緯があって、ほぼ必然的に、心の葛藤を扱うこと、心の葛藤を生じやすいような性格的な問題を扱うこと、を治療技法の中に発展させていくことになります。

つまり、精神分析(その後の精神分析的精神療法や力動的精神療法を含む)は、もともと、「性格の問題」を扱うことが仕事の一つだったのです。

当初の精神分析は、精神分析を行う医者(これは基本的に富裕層専門の医者でした)を自宅に招き、週4回以上の頻度で濃厚な治療をやっていく・・・というやりかたでした。 こんなお金のかかる治療法は、本当に一部の富裕層しか受けることはできませんでした。 (こうした背景もあって、ある時期は精神分析を受けることが「お金持ち」というステータスの象徴のようになっていた時代もありました。)

フロイトの弟子達の世代になると、これまでは富裕層しか相手にしなかった精神分析を貧困層にもひろめていこうという慈善事業的な動きが出てきました。

この中に、ウイルヘルム・ライヒはいたのです。

『時には昔の話をしようか・・・ パートII

~ライヒの話』

今では「境界性パーソナリティ障害」と呼ばれるようになっている、衝動的で対人関係が混乱しがちな性格的な問題、重症の「生きづらさ」の問題を精神医学的な治療の対象にしようとしたのは、おそらくはウイルヘルム・ライヒ Reich W(1987~1956)が最初です。

ライヒは、彼自身、非常に混乱した不幸な家庭に生まれ育っていました。 彼は牧場を営む裕福なユダヤ人の家庭に生まれましたが、精神的にはいつも孤独で不幸でした。 父親は精神的に不安定で些細なことで不機嫌になり、しばしば母親に暴力をふるっていました。 ライヒが12歳の時、彼は母親が彼の家庭教師と不倫関係にあるのを知り、それを父親に話してしまいます。 そのことが原因で両親の不仲は決定的になり、翌年には母親が自殺をしてしまいます。 そして、その数年後には父親が入水自殺未遂を起こし、それが原因の肺炎で死亡してしまいます。 両親を失ったライヒは兄弟とともに牧場を守ろうとしますが、第一次大戦でロシア軍が進軍してきて、すべてを失ってしまいます。 裕福だったライヒは、ほぼ無一文のような状態になり、しかたないので軍隊に入隊します。 尉官の階級で除隊した後で、当時フロイトのいたウイーンの医科大学に入学したのでした。

こうした生活歴を見ると、ライヒ自身がなんらかの性格的な問題、「生きづらさの問題」を抱えていたのではないかと思えるような、悲惨さです。

ライヒ自身のそうした性格的な背景もきっとあったことだろうと思いますが、ライヒは医学生時代にフロイトに会うと、すぐにその誠実な性格に惹かれるようになります。

『私は、フロイトが精神を病んだ患者たちを誠意を持って見ようとしている姿に動かされた。古い精神科医たちが患者を「ただのキチガイ」だとしているのとは対称的だった。』

こうして、ライヒは精神分析という、当時としては全く新しい方法を学んでいくようになりました。

ライヒは次第に、ただの症状を治療するだけでなく、その背景にある「性格」を治療することが本当の精神分析の治療なのだと考えるようになります。

そこに、精神分析を富裕層限定から貧困層に広げていこうという運動もあって、ライヒは性格に大きな問題がある患者を治療するようになってきました。

その中に、ライヒが「衝動的性格 impulsive charactor」と呼んだ、重症の性格病理を持った一群の患者がいたのです。

彼が「衝動的性格」と呼んだ、主として若い女性患者は、情緒不安定や衝動的な性格が主な問題でしたが、たいてい小児期から身体的虐待や性的虐待などが慢性的に繰り返されてきた悲惨な生育環境にありました。 治療をはじめても、治療に対する態度も、治療者に対する態度も、非常に不安定でした。

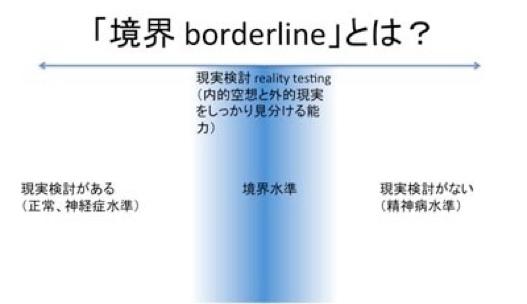

彼は当時から、こうした性格病理の原因の1つとして虐待などの悲惨で混乱した親子関係があったことを考えていましたし、この病態が「精神病 psychosis」(=現実との適切な接触を失って妄想的になっている状態)と「神経症 neurosis」(=現実との適切な接触が保たれており現実をそれほど歪曲せずにとらえる能力を保持している状態)の「境界線上 borderline」に位置するであろうことを想定していました。

つまり、現在でいうところの「境界性パーソナリティ障害」とほぼ同じ病態をみていたのであろうと思われるのです。

彼は、こうした重症の性格病理であっても、治療の中で治療者自身の言動が患者を嫌な気持ちにしてしまっている問題も含めてしっかり考えて行くことで、治療対象とすることができると考えていました。 (そして、こうした考えは現在にいたるまで精神分析的精神療法、精神力動的精神療法の中で引き継がれています。)

彼がどんな患者を対象にしていたのか、すこしだけ記述が残っています:

「26歳の独身女性が常に性的に興奮していないと気が済まないという訴えでやってきた。 彼女は性的満足を求めているものの、性行為においてなにも感じないし、ペニスを挿入されてもなにも感じないと言った。 彼女にはまた、不眠、不安、強迫的な自慰行為があった。 彼女は、1日10回以上包丁の柄の部分を使って自慰行為を行い、絶頂に達する寸前にやめることを繰り返していた」

彼女は自分の性器に『ロッテ』という名前をつけていて擬人化して話すのだった。 治療の中でも『ねえ、ロッテ、今日はきっと満足するわよ。 だってほら、先生がいるじゃない。 先生はとってもすごい長いペニスを持っていて、あなたを傷つけるわよ。』『(ロッテ役)嫌よ、傷つきたくない(泣く)』」

「彼女はすぐに私に対してもマゾヒスティックな態度をとりはじめ、自分が打たれるための鞭を治療に持ってきて、服を脱ぎはじめるのであった。 厳しくやめるようにいわないと、彼女はそれをやめないのであった。」

等々。

まとめると、精神分析の歴史の比較的最初期の頃から、今の言葉でいうところの「境界性パーソナリティ障害」(=情緒不安定性パーソナリティ障害)の存在は知られていて、治療対象として考えられていました。 そして、この病態は、現在「境界 borderline」という名前がついているのと同じ意味で、「現実との接触を失っている状態と保っている状態の境界線上に位置している」と考えられていたこと、その原因として混乱した生育環境、親子関係があるのだろうと考えられていたこと・・・があります。

こうした生育環境要因の仮説は、その後マーラー、カーンバーグ、コフート、マスターソン、といった、パーソナリティ障害に対する精神分析的な治療を創っていった人たちにも引き継がれていったのです。

(つづく)

※ちなみに、その後ライヒは精神的におかしくなってしまい、仲間からは見放され、最後には米国で獄中死するという悲惨な最期だったといいます。

『時には昔の話をしようか・・・ パートIII

~「境界例」概念の発展』

ライヒの後も、精神分析の専門家は「精神病 psychosis」と「神経症 neurosis」の境界線上に位置すると思われる、著しく情緒不安定で、対人関係が不安定で、時に感情的に不安定になると被害妄想的になりながらも、統合失調症のようにいつも妄想や幻覚体験があるわけではない一群の患者がいることに気づいていました。 こうした一群の患者を、1930年代頃から「境界例 borderline case」と呼ぶようになってきました。

つまり、「境界例」とは、「精神病 psychosis」(=現実との接触が失われており妄想的になってしまっている状態)と「神経症 neurosis」(=現実との接触は適切に保たれており、現実を現実として、大きく歪曲することなくおおむね客観的にとらえることができている状態)の中間であり、その両者の境界線上に位置している・・・という発想から名付けられた「病名」です。

その後、こうした人たちは「性格」とか「人格構造」がそうなっていると呼んで良いほどに、ほぼ安定して不安定であることがわかってきたこともあり、「境界例」は性格の問題の一つとして、その典型的なものが「境界性パーソナリティ障害」と呼ばれるようになったわけです。

もともと「境界性パーソナリティ」という言葉は、上記のような精神分析の理論を背景に出てきた概念で、だから「境界」などという言葉が入っているものです。

ただ、精神分析の理論が苦手な(あるいは嫌悪している)一般の精神科医に配慮して、普通の精神医学の教育・訓練を受けたものであれば、特定の理論背景によらず、誰でも「客観的に」診断できることを追求している米国精神医学会の診断基準DSM-IVでは、以下のような患者に「ありがちな行動」を列挙して、「こういう行動上の特徴を示す人を『境界性パーソナリティ障害』と呼ぼう」というようになりました。

特徴:

(1)現実の中で、あるいは想像の中で、見捨てられてしまうことを極度に恐れ、それを避けようとなりふり構わない、やぶれかぶれともとれるような極端な努力をする傾向がある。

(2)親密な相手を極端に理想化したかと思うと、さんざんにこき下ろす、というような両極端を激しく揺れ動くことで特徴づけられる不安定な対人関係を繰り返しがちである。

(3)自己像(そして他者像も)が希薄で不安定。

(4)自分を傷つける/ダメにするような行動(アルコール乱用、その他の薬物乱用、不特定多数との性行為、危険運転等)をいくつも繰り返す。

(5)自殺企図や自殺関連行動、自傷行為を繰り返す。

(6)たいていは対人関係での出来事に反応する形での情緒不安定性。

(7)慢性的な空虚感が持続している。

(8)激しい怒りと攻撃性、爆発性。

(9)一過性、特に感情的に不安定になったときの妄想傾向や解離症状が時々あることもある。

繰り返しになりますが、これらは典型的な「境界性パーソナリティ障害」に「ありがちな行動」の羅列にしかすぎず、疾患概念的には全然本質的なものではありません。 しかし、わかりやすいので、現在は広く使われているものです。

問題は、どうしてこんな不安定な性格ができあがってしまうのか? という原因論です。

この問題について、非常に影響力のある働きをしたのは、元小児科医で後に精神分析医になったマーラー(Mahler M)と米国の精神科医カーンバーグ(Kernberg O)でした。

当時、子どもが乳児期からどのように「心」を発展させていくのか?という理論が、あくまで仮説として、精神分析の理論の中にありました。 その一つが、マーラーの「分離個体化論」です。

子どもは産まれてから自他の区別が全くついていない状態(この業界では伝統的に「自閉的」と表現されますが、これは疾患としての小児自閉症とは関係ないものです)が2,3ヶ月まで続きます。 その後、生後6ヶ月くらいまでは、乳児の心の中ではまだ自他(乳児と母親)が融合したような状態(健康的な共生 normal symbiosisと、これまた伝統的に呼ばれています)が続きます。 その後、生後6ヶ月~2,3歳までの間に、身体的に自律性を獲得し、物理的にも母親から離れていくことができるようになってくるにともない、ゆっくりと精神的にも分離していく、乳児の「分離個体化 separation-individuation」と呼ばれるプロセスが続く・・・と考えられてきました。

乳幼児の「分離個体化separation-individuation」は、母親と子どもが完全な一体感(symbiosis)を持っているところからスタートします。 (「分離」は身体的な分離と自律性の獲得を意味しており、「個体化」は母親との精神的な「自他」の分離を意味しているのですが、これらは並行して進むことになるので、通常は一緒に合わせて「分離個体化」と呼ぶのです。)

この時期に入ると、乳児は母親と母親以外の「見知らぬ人」を見分けるようになります。 つまり、「母親」という他者の概念ができはじめるのです。 ミラー・ニューロンのところでも論じたように、私たちの心に「他者」という概念ができはじめるということは、「自分」という概念ができはじめることも意味します。

さらに、乳児はこの時期になると、自分から周囲の「世界」を探索するようになり、身体的にもすこし母親から離れることができるようになります。 運動能力は飛躍的に高まり、今までは全然できなかったことが、どんどんできるようになってきます。 こうした中で、乳児は「なんでもできる」かのような万能感の錯覚を持つようになるのだろうと考えられました。

しかし、乳児の認知機能が成長にともないさらに発達してくると、このような万能感は錯覚でしかなく、本当の自分は小さく、無力で、母親からも分離した存在である(母親は母親で自分とは別の心を持った存在である)ことに気づくようになります。 こうした「脱錯覚」をうまく乗り越えることで、自分を、母親を、世界を、現実的に認識するようになり、その「かけがえのなさ」を実感するようになる・・・という筋書きです。

そして「境界性パーソナリティ障害」は、何らかの理由で、この「分離個体化」プロセスをつまづいてしまい、その部分の心の発達がこの段階で停止してしまった状態なのではないか? というのがマーラーと、そしてマーラーの理論に強く影響を受けたカーンバーグの説でした。

その「何らかの理由」には、親側(環境側)の要因として、(母親自身の分離不安が強すぎるために)子どもに異常なまでに過保護・過干渉になってしまうこと、養育態度に一貫性がなく不安定なこと、無関心・無反応が過ぎること、虐待を含む外傷体験があったこと、などが想定されていたのです。

(しかし、同時に、カーンバーグは子ども側の要因として生得的・遺伝的に攻撃性が高いことなどの要因を仮説として考えてもいました。 そして、このことは、その後の生物学的な研究がすすむにつれて、確かにそうであるようであることが示唆されてきているのです。)

「境界性パーソナリティ障害」は乳児の成長発達のプロセスの中で、この「分離個体化」につまづき、そこで心のこの部分の成長だけとまってしまっているのだ・・・と考えると、「境界性パーソナリティ障害」の患者に見られるいくつもの症状がうまく説明できるような気がして、この説は精神分析の世界の中で広く受け入れられるようになりましたし、しばらくの間は、この考えは「主流」と言っても良いものでした。

そして、精神分析の考え方は、もともと「育ち」を重視するところがあったので、遺伝的・体質的要因は(上記のカーンバーグの理論的な仮説はのぞき)ほとんど重視されず、むしろ早期母子関係などの環境要因が非常に重視される状態が、だいたい1980年代くらいまで続いたのでした。

(つづく)

参考書:

(1) Mahler M. "Separation-Individuation" Jason Aronson, 1979.

(2) Kernberg O. "Borderline Conditions and Pathological Narcissism" Jason Aronson, 1985.

(3) Masterson JF. "The Narcissistic and Borderline Disorders" Brunner/Mazel, 1981.

『時には昔の話をしようか・・・ パートIV』

1980年代の後半になってくると、「境界性パーソナリティ障害」という病名も、この業界の中ではかなり一般的になり、普通に診断されるようになり、それにともなって統計的なデータが集まってくるようになりました。

すると、「境界性パーソナリティ障害」と診断される患者の中には、少なからず、幼少期から持続的な虐待(身体的虐待、性的虐待)を経験してきたと語る人が多いことが気づかれるようになってきました。

(似たようなことは、基本的には解離性障害(解離性ヒステリー)の1つと考えられる多重人格障害(解離性自我同一性障害)の患者にも見られました。)

実際、Herman先生らは、「境界性パーソナリティ障害」や「境界性パーソナリティ障害っぽい感じの人(←この言い方がちょっといい加減っぽいですが)」を対象に幼少期の虐待歴の有無を調べたところ、71%が身体的虐待を、68%が性的虐待を、62%がひどい家庭内暴力を目撃した経験がある・・・と報告したのでした。

(もっとも、このHarman先生らの対象患者の中には、すでに「記憶想起療法」に近い「治療」を受けていた患者もいたことでしょうから、以前に「偽りの記憶」のところでお話ししたように、このように「小児期の虐待歴を患者が報告した」ということが、即「実際に小児期に虐待があった」かどうかはわからないわけではあります。)

それ以外のいくつもの調査結果でも、とにかく小児期の虐待歴の報告は多く、だいたい5割から8割の患者はひどい虐待を経験していたと報告したのです。

ここから、「境界性パーソナリティ障害」と呼ばれる不安定な性格の問題は、小児期の虐待にその主な原因のある、一種の「心的外傷後ストレス障害」としてとらえることができるのではないだろうか? という説が出てきました。 (これはHerman先生らの唱える『複雑PTSD complex PTSD』と呼ばれて有名になりました。文献(3)を参照。)

そして、この説はけっこう本気で信じられ、その後の大規模な遺伝的研究によって「そんなに単純な問題ではない(虐待そのものや虐待が日常化するような情緒的に混乱した親子関係の問題などという環境要因だけで決まるのではなく、遺伝的要因×環境要因によって決定されるのだ)」として覆されるまで、だいたい1990年代の後半くらいまで続くことになったのです。

同じ頃、COA(Child of Alcoholics)と呼ばれる、アルコール依存症の親を持つ子供に見られる独特の情緒障害が注目されるようになっていました。

親が(だいたいは父親が)いつも酔っぱらって家で暴れている・・・(たいがいは子供本人に対する虐待や母親への暴力などが伴われている・・・。)

そんな家庭に育ったから(環境要因で)、子供は情緒不安定になったり、衝動的・暴力的になったり、抑鬱的になったりするのではないか? だから一種の「PTSD」なのではないか? と最初のうちは遺伝的・素質的要因を全く考慮せずに、考えていました。

そんな子供が大人になったときに、やはり情緒不安定で、抑鬱的で、対人関係が安定せず、衝動的・暴力的だったりして、さらにはあんあに嫌がっていた親のようにアルコール依存症になってしまう・・・という人も少なからずいました。

彼ら/彼女らは「大人になったCOA Adult Children of Alcoholics」と呼ばれました。

(ここから、Adult Children、略してACという言葉が出てくるわけです。 つまり、ACとは、もともとACOAの略だったのです。 それがAdult Childrenという言葉の雰囲気から、ただの勘違いとして、「大人のくせに精神が未熟で子供のようなダメな大人」という意味にとる人が出てくるようになり、今では一部の人たちの間ではその意味ですっかり軽蔑・差別用語のようになってしまっています・・・。)

こうして、COAにしても、ACOAにしても、最初の頃はほぼ完全に家族環境要因のせいだと思われていました。 (遺伝的・素質的要因はほとんど完全に無視されていました。まあ、うっかり忘れのようなものだったのですが・・・。)

これについても、「そんなに単純な問題ではない」ということが示されてきたのは、1990年代の後半に大規模な遺伝的研究が行われるようになってからのことだったのです。

参考書:

(1) Herman JL, et al. Childhood trauma in borderline personality disorder. Am J Psychiatry, 1989; 146: 490-495.

(2) Saunders EA, et al. A critique of conceptual and treatment approach to borderline psychopathology in light of findings about childhood abuse. Psychiatry, 1993; 56: 188-203.

(3) ハーマン JL『心的外傷と回復』(中井久夫訳)みすず書房1999年

『自傷行為や自殺傾向には遺伝性がある?』

「境界性パーソナリティ障害」の原因が「育ち」ではなく、むしろ「生まれ」の方にあるのではないだろうか? という話になってきたのは、意外と言えば意外なところからでした。

1980年代の後半から1990年代の前半にかけて、自殺や自殺関連行動(希死念慮や自殺企図を含む)には家族性があることが注目されてきました。

たとえば、うつ病には自殺のリスクがつきものなのですが、うつ病になった人がみんな自殺をしようとしてしまうのでもないのです。 自殺はうつ病の治療において最悪の転帰なので、何とかそれを防ごうという目的で、どのような人が自殺しやすいのか? というリスク要因が研究されました。

その結果、自殺についての2つの大きなリスク要因が出てきました。 1つは自殺未遂の過去があることです。 過去に自殺未遂をしたことがある人は、その後本当に自殺で死んでしまうリスクが圧倒的に高いことが示されました。

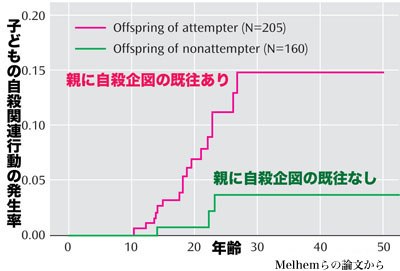

もう1つが、自殺の家族歴でした。 つまり、1親等の家族に自殺や自殺未遂の既往がある人がいる人は、そうでない人に比較して自殺や自殺関連行動を起こしてしまうリスクが高いことが分かったのです。(下図を参照ください。 同じうつ病がありながら自殺企図の既往がある親と、自殺企図の既往はない親の子どもを追跡調査し、その子どもが自殺関連行動をしてしまうかどうかをみています。 結果は明らかに親に自殺企図の既往がある子どもの方が自殺関連行動は多いことが見て取れます。)

しかも、この自殺の家族性は、うつ病などの精神疾患の家族性とはまた独立したリスク要因となっていることもわかってきたのです。

自殺や自殺関連行動は家族性がある・・・。 ということは、またしても、これは「生まれ」(=遺伝的・体質的要因)によるのか、あるいは「育ち」(=環境要因)によるのか? という議論になります。

ことが自殺という重大問題なだけに、この問題は双子研究や養子研究を使ってさんざんに調べられました。 その結果、自殺関連行動についてみると、だいたいどの研究でも、意外と言えば意外なほど遺伝的要因が大きく、だいたい20%~45%くらいは遺伝的要因によって説明されてしまう、という計算になりました。 そして、その人の「生まれ」と「育ち」の要因を合わせると、だいたい35%~75%が、その人の持つ「性格」(「生まれ」と「育ち」によって形成されてきた、その人の性質)によって自殺関連行動は決定されるというのです。

(このことは、すごく意外に思うかもしれません。 人は何か嫌なこと、死ぬほど辛いことがあるから自殺という行動をとるのではないのか? 会社でのストレスや家族とのストレス、そうした直近の出来事による「辛さ」のために死を選ぶようになるのではないか? と思うかもしれません。 しかし、統計的な計算の結果が示しているのは、意外に上記のようなことなのです。 つまり、嫌なこと、辛いことがあっても、自殺という解決方法を選んでしまうというのは、相当にその人のもともとの性格要因が絡んでいるのだ、と考える方がより真実に近いようなのです。)

ただ、こうした研究には副産物がありました。 もともとは「自殺」という現象を調べたかったのですが、自殺というのはそんなに頻度が高いものではないので、いくら人数を集めても、なかなか統計的に何かがいえるほどのデータが集まらないのです。 しかたないので、自殺そのものではなく、「自殺関連行動」を調査対象にしたのでした。

すると、自殺関連行動には幾つかの性質があることがわかってきました。 それはつまり、

(1)男性よりも女性の方が自殺関連行動は多い。(自殺既遂は男性の方が多い。)

(2)自殺関連行動をする人は、ほとんどが思春期頃から始まる。(当初思っていたよりも早い。)

(3)自殺関連行動には家族性があり、遺伝的要因がかなり強い。

(4)自殺関連行動をする人は、もともと「衝動的攻撃性 impulsive aggression」(=心理的なストレスに対して衝動的な敵意や攻撃性という形で反応してしまう傾向)と呼ばれる性格傾向があることが多い。

(5)しばしばアルコール依存症・乱用、行為障害(非行)、パニック障害、社交不安障害などの(本人の性格的問題に関係していると思われる)精神疾患を合併する。

(6)しばしば親のアルコール依存症や小児期の虐待歴がある。

・・・これは、「境界性パーソナリティ障害」やそれに類する性格傾向を見ているのではないか? と当然思えてきます。 で、その辺を調べてみると、確かにそのようなのです。

ということは、「境界性パーソナリティ障害」やそれに類する性格傾向というものは、「遺伝性」があるということなのか?

ということで、これもまた双子研究などを使って調べてみると、確かにそのような傾向があることが分かってきたのです。

Torgersen先生たちがうまく結果をまとめていますが、それによると、「反社会性パーソナリティ障害」では38%、「演技性パーソナリティ障害」(昔の言葉でいうところのヒステリー性格)では31%、「自己愛性パーソナリティ障害」では24%、「境界性パーソナリティ障害」では35%が、遺伝的要因であろう・・・というように見積もられるようになったのです。

(双子研究の結果を見ると、ほとんどすべての大人の「性格」は、約半分弱が遺伝的要因によって決定され、残りの約半分を「その人の個別の環境要因」が決定し、育った家族環境による要因はほとんど0に近い・・・という計算に、なぜだかなるのです。 これは「Turkheimerの行動遺伝学3法則」と呼ばれています。 つまり、「第1法則:人の性格を特徴づけている要因のかなりの部分は遺伝的要因である。」、「第2法則:生育家族環境による要因は遺伝的要因に比較するとひどく小さい。」、「第3法則:残りの要因はその人の個別の環境要因であり、これは無視できない比率である。」 もっとも、この後でさらに深く議論していくつもりですが、「遺伝」と「環境」は切っても切れない関係にあるので、そんなに簡単な理屈じゃなさそうなのですが・・・)

参考書:

(1) Statham DJ, et al. Suicidal behavior: an epidemiologocal and genetic study. Psychol Med, 1998; 28: 839-855.

(2) Glowinski AL, et al. Suicide attempts in an adolescent female twin sample. J Am Acad Child Aolesc Psychiatry, 1001; 40: 1300-1307.

(3) Mann JJ, et al. Family history of suicidal behavior and mood disorders in probands with mood disorders. Am J Psychiatry, 2005; 162: 1672-1679.

(4) Melhem NM, et al. Familial pathways to early-onset suicidal behavior: familial and individual antecedents of suicidal behavior. Am J Psychiatry, 2007; 164: 1364-1370.

(5) Torgersen S. Behavioral genetics of personality. Current Psychiatry Reports, 2005; 7: 51–56

(6) McGirr A, et al. Familial aggregation of suicide explained by cluster B traits: a three-group family study of suicide controlling for major depressive disorder. Am J Psychiatry, 2009; 166: 1124-1134.

(7) Torgersen S, et al. Dimensional representation of DSM-IV clusterB personality disorders in a population-based sample of Norwegian twins: a multivariate study. Psychol Med, 2008; 38: 1617-1625.

『「原因」は単純ではない

~ACと境界性パーソナリティ障害』

『時には昔の話をしようか・・・IV』の中で「アダルトチルドレン」のことをすこし取り上げました。

「アダルトチルドレン Adult Children」は、本当は「大人になったCOA = Adult Children of Alcoholics」の略であり、要するに、子どもの頃に親が酒乱で、毎晩のように家の中で酔っぱらって暴れているし暴力や虐待が日常的に起こってしまっている、そんな混乱した、家族としての機能が極端に破綻した家族に育った、独特の情緒障害のある子どもが大人になった人たちのことです。

(なので、一部の人たちは「アダルトチルドレン」という言葉の雰囲気から猛烈な誤解をしてしまい、「大人のくせに精神が未熟で、子どもみたいな、まるでダメな大人」という意味に使っているのですが、これは元々の意味から言うと間違いなのです。)

「COA=アル中家族の中で育った子どもたち」の育つ家族はどんな雰囲気か?

だいたい、父親がアルコール依存症(あるいはアルコール乱用)があり、酒乱で、毎晩のように酔っては家の中で大暴れをして、母親に暴力をふるっている。

母親は、情緒不安定で、抑うつ的で、そんな父親の悪口や愚痴を子どもに聞かせるだけでなにもできない。 父親が暴れて子どもに暴力をふるっても、なにもできない。 時々、現実逃避的にプチ家出をしてしまったり、大量服薬自殺未遂をしてしまい、そのことがますます子どもの心を傷つけてしまう。

子どもは子どもで、次第に情緒不安定や衝動性・攻撃性の問題を生じるようになり、学校とかでも対人関係がうまく築けず、しばしば「いじめ」の対象になってしまう。 思春期くらいになると、明らかな抑うつ感や不安、パニック症状などを伴うようになる。 他人に対する基本的な不信感が強くていつも「裏切られる」ことを不安に思っているし、誰に対しても心を開かずいつも「自分を演じている」状態。 なかなか本当の意味で信頼関係のある対人関係をつくることはできないが、たまに親密な対人関係をつくることができても、それもきわめて不安定。 時々不安から逃げるためにリストカットなどの自傷行為をしてしまう・・・

というおきまりのパターンです。

これは症状的にはほとんど全く「境界性パーソナリティ障害」と重なります。 実際、「親がアル中だったせいで」という原因論をとっぱらってしまうと、ほとんど全く「境界性パーソナリティ障害」です。

でも、COAや「アダルトチルドレン」の問題は、本当に「親がアル中だったせい」なのか?

つまり、子どもの頃にひどい家庭の中で育ったから心が傷つき、性格がまっすぐに育たなくなってしまったのか? あるいは、アル中になってしまうような親の性格を遺伝的に引き継いでしまうからCOAや「アダルトチルドレン」と呼ばれるような性格的な問題を生じてしまうのか?

問題の原因が「環境要因」なのか、あるいは「遺伝的・体質的要因」なのか、という問題は、やはり「双子研究」や「養子研究」で調べるしかないわけです。

(海外では、この手の研究はかなりたくさん行われています。 ただ、アル中家族の問題は「双子研究」で調べるにしても、いくつかの難しい問題があります。

たとえば、アル中のお父さんと結婚してしまうようなお母さんにも性格的な問題がありそうです。 「似たもの夫婦の原則」通り(より学術的にはassortative matingと言うのですが)、問題のある男性には問題のある女性がくっつく傾向があるのです。 しかし通常の双子研究はアル中の「お父さん」と双子の兄弟がどんな家族をつくるか、その中で子どもはどう育っていくかを調べていくので、お母さんがどのような人であるかをあまり考慮できないのです。 このため、ある双子研究では、一卵性双生児の男性でアル中になってしまったお父さんと、同じ遺伝子を持っていながらアル中にならなかったお父さんの、それぞれの子どもを比較したところ、アル中になったお父さんの子どもの方が性格的におかしかった、だから遺伝子だけでなくお父さんがアル中であるという環境要因が問題なのだ、という結論を出しているのですが、そのデータをよく見ると、アル中になったお父さんの配偶者は圧倒的にアル中率が高く、圧倒的に離婚率も高く、要するに圧倒的にぶっ壊れ家族である確率が高い結果となっており、これではちゃんとした比較はできないようなものになってしまっているのです。 そうした事情もあって、「生育環境の要因があるようだ」という結論と、「生育環境要因はほとんど関係していない、ほとんど遺伝的要因と「その人個別の環境要因」によって決定されるようだ」という結論と、ばらばらではあります。 しかし全体として、後者の結論の方が多く出ています。)

比較的最近の、比較的精度も高い研究として、オーストラリアに住む1300組の両親とその子どもたち2500名ほどを対象に双子研究をしたWaldron先生たちの研究があります。 その結果でも、COAと呼ばれるアル中の親たちに育てられた子どもたちの問題は、その大部分が遺伝的要因で決定されており、生育環境要因が関与している根拠はほとんどない・・・という結論になっています。

前回の記事『自傷行為や自殺企図にも遺伝性がある?』の中でお話ししたように、境界性パーソナリティ障害も「行動遺伝学3法則」の通りに、その原因としては遺伝的要因が強く(30~40%)、生育環境要因はほとんど関与していなく、残り(50%以上)を「その人個別の環境要因」が決定している・・・という結果でした。

これはいったいどういうことなのか?

本当に、不幸な家庭に育つことは、その人の性格形成にそんなにも何の影響も与えないことなのか? 子どもはどんな環境で育っても、もともと遺伝子で決定されている方向に進む形で性格を形成するだけなのか? それに「個別の環境要因」って具体的には何のことなのか? そんなにその人の性格形成に多大な影響を与える環境要因が家族環境以外にあるというのか?

実は、双子研究で使われる「遺伝的要因A」、「生育環境要因C」、「個別の環境要因E」の定義に問題があります。

ここでいう「生育環境要因」は本当に純粋な意味での、遺伝的要因を全く考慮しない、生育環境要因の事を言います。 しかし、この後でお話ししますが、実際にはほとんどの「精神疾患」や「性格の問題」は、遺伝的要因だけでも環境要因だけでもなく、遺伝的にもともとそうなりやすい脆弱性を持っている人が、その脆弱性を発現してしまうような不幸な生育環境にあったときに、生じてくると考える方が正しいのです。 どちらかだけではなく、その2つが重なった時に、生じてくるわけです。 こうした「重なり」部分は、双子研究の計算上は「個別の環境要因E」の中に含まれてしまうのです。

つまり、アルコール依存症の問題にしろ、性格の問題にしろ、双子研究で計算すると「個別の環境要因」が最大の決定率(50%以上)を持っており、その次に「遺伝的要因」が30%~50%の決定率を持っており、純粋な「生育環境要因」はほぼ0%だというのは、そういうことなのです。

では、もともと遺伝的な脆弱性がある人が、不幸な環境を重ねられてしまうとどうなるのか? ということをこの後の話題で「不幸な環境要因」に焦点づけて見て行ってみようと思っています。

参考書:

(1) Waldron M, et al. Parental alcoholism and offspring behavior problems: findings in Australian children of twins. Twin Research and Human Genetics, 2009; 12: 433-440.

(2) Jacob T, et al. Genetic and environmental effects on offspring alcoholism. Arch Gen Psychiatry, 2003; 60: 1265-1272.

(3) Disrel MA, et al. Familial resemblance of borderline personality disorder features: genetic or cultural transmission? Plos One, 2009; 4: e5334.

『子どもはおっぱいのみで育つにあらず

~生育環境要因の重要性』

私が昔、大学病院に勤めていた頃、PTSDに関する動物実験をやっていたことがありました。

その関連であれこれ調べてみると、同じネズミでもストレスに強い血筋のものと、ストレスに弱い血筋のものがいることを知りました。 これは「生まれ」=遺伝的・素質的要因です。

そして、同じ親から生まれても、赤ちゃんの頃の体験によって、その後大人になってからストレスに強いものと、弱いものになりうることも知りました。 これは「育ち」=生育環境要因の問題です。

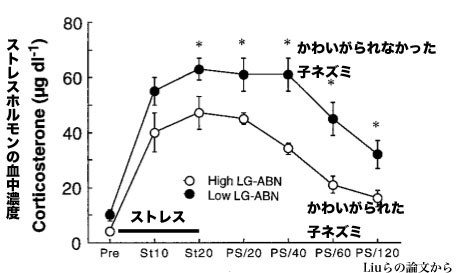

もう少しちゃんというと、生まれてすぐの赤ちゃんの頃に、母親ネズミから数時間以上引きなされる「外傷的な体験」を繰り返し受けた子ネズミは、大人になってからストレス耐性が低く、不安になりやすく、胃潰瘍などのストレス関連疾患にかかりやすいのです。 これに対して、短時間(数分から10分程度)母親ネズミから引き離されてすぐに戻されるだけの体験を繰り返した子ネズミは、母親ネズミから全く引き離されることのなかった子ネズミに比較しても、ストレス耐性が高く、ストレス状況の下でも不安を示しにくかったりストレス関連疾患にかかりにくかったり、困難な状況でもすぐにあきらめたりしにくかったりする丈夫な心を持つようになるのです。

これは一体なぜなのか?

よくよく調べてみると、子ネズミが母親ネズミから引き離された後の母親のフォローの仕方に違いがありました。

つまり、短時間だけ母親から引き離されてすぐに戻された子ネズミは、母親と再会すると「寂しかったよー」と言わんばかりにピーピー泣きます。 (もっとも、泣くとは言っても人間には聞こえない超音波の泣き声ですが・・・) すると、母親もかわいそうに思うのか、その子をかわいがる行動をたくさんするようになります。 (もう少し専門的な言い方をすると、licking-grooming, arched-back nursingと呼ばれる行動をより頻繁にとるようになります。) それに対して、長時間母親から引き離されてしまった子ネズミは、母親もなんだか関心がなくなってしまうのか(←このへんの情の薄さがしょせんネズ公なのでしょうか)、あまりかわいがらないようになるのです。 人間でいうと「ネグレクト」みたいな感じでしょうか。

こうして、幼い子どもの頃に母親から大切にされ、かわいがられたかどうかの違いによって、形成される「心」がかわり、大人になってからのストレス耐性にまで影響を与えてしまう・・・ということが、どうやらありそうなのです。

(さらに面白いことに、これはもともと子どもをかわいがる愛情の強い遺伝子を受け継ぐことによるのか、それとも早期体験がそのように遺伝子をプログラムしなおすからなのか、子どもの頃に母親にかわいがられ、ストレス耐性の高い、丈夫な心を持って大きくなった子ネズミは、大人になって自分が親になると、やはり自分の子どもに対してもかわいがる行動が多い傾向があることもわかっています。)

人間で言うと「記憶」さえ残らないような遠い昔の、赤ちゃんの頃の体験が、どうやって大人になってからの「心」のあり方にほぼ永続的な影響を与えるのか?

比較的最近の研究で、これは遺伝子(DNA)レベルでの変化があるようだ、ということがわかってきました。

つまり、私たちの身体や心のあり方を決定づけているのは遺伝子DNAなのですが、実はDNAがコードしている情報は膨大で、私たちが生きていく上で使っている情報はその一部だけなのです。 私たちが持っている遺伝子のうちで、「使う部分」と「使わない部分」があるのですが、これは「DNAのメチル化」とよばれるプロセスによって実現されています。 詳細は、あまりにオタクな話になるのではしょりますが、赤ちゃんの頃にどういう体験をするかによって、「DNAのメチル化」が影響され、その結果、もともとは同じ遺伝子DNAを持っていてもずいぶん違った「読まれ方」がされるようになる・・・というわけです。 DNAそのものが書き直されるわけではないのですが、(「ここはいらない」という部分は塗り潰された感じになって)それに近いことが起こっていると考えて良いのです。

母親は、人間でもネズミでも、ほぼ本能的に子どもにおっぱいを与え、かわいがります。 このとき起こっていることは、単純に栄養を与えているだけではないのだ・・・ということでしょう。

参考書:

(1) Liu D, et al. Maternal care, hippocampal glucocorticoid receptors, and hypothalamic-pituitary-adrenal responses to stress. Science, 1997; 277: 1659-1662.

(2) Caldji C, et al. Maternal care during infancy regulates the development of neural systems mediating the expression of fearfulness in the rat. Proc Natl Acad Sci USA, 1998; 95: 5335-5340.

(3) Francis DD, et al. Environmental enrichment reverses the effects of maternal separation on stress reactivity. J Neurosci, 2002; 22: 7840-7843.

(この文献は、赤ちゃんの時に母親ネズミから長時間引き離されて心が弱くなってしまった子ネズミも、その後特別に良い環境で育ててあげると、母親から長時間引き離されたことによる悪影響がなくなる・・・という可能性を示していて、なかなか面白いです。 ただ、これは、母親から引き離されたことによる「DNAのメチル化」という基本的な部分を書き直すものではないようで、別のメカニズムで影響を帳消しにしているようだ、という結論でした。)

(4) Weaver ICG. Epigenetic programming by maternal behavior and pharmacological intervention. Epigenetics, 2007; 2: 22-28.

(この文献では、「DNAのメチル化」をさらに踏み込んで、脳内に薬剤を投与することで、それをなかったことにしてしまおう・・・というある意味恐ろしい実験の結果が載せられています。)

『アル中になった猿の話 パートI 矛盾編』

「生まれ」と「育ち」の話が続く中で、私たちの性格を決定づけている主な要因は「育ち」ではなく「生まれ」の方にあることが、双子研究などで繰り返し示されていることをお話ししてきました。

特に、過去には「育ち」=生育家庭環境の要因が大きいのだろうと思われていたアルコール依存症やACOAと呼ばれる性格的な問題、そして境界性パーソナリティ障害などは、双子研究などで調べてみると、純粋な「家庭環境要因」はそう大きくなく、むしろ「遺伝的要因」が大きく、計算上は「(生育家庭環境ではなく)その人個別のの環境要因」が最大(寄与率50%以上)であり、しかし、ここには遺伝的要因×家庭環境要因という「重なり部分」が計算上入ってきてしまう・・・というところまでお話ししました。

ところが、こうした「遺伝的要因」を重視する見方とは一見すると矛盾するような、猿を使ったアル中モデル動物実験の結果があります。

・・・っていうか、猿もアル中になるのか? そもそもお酒を飲むのか? と思われるかもしれませんが、与えてやると結構飲みますし、飲んで酔っぱらうほどに飲むのです。

しかし、どの程度お酒を飲むかには、大きな個体差があります。

「人間はお酒を飲むものだ」と言っても、その飲み方には大きな個体差があって、中には「アル中」と呼ばれてしまうほどヒドイ飲み方をしてしまう人がいるのと同様です。

そして、この「個体差」の要因として、「血筋」つまり遺伝的要因があることは確かでした。 しかし環境要因もからんでいることもわかってきました。 環境要因には今現在のストレスなどの「現在の環境要因」も関係していますし(猿も人間と同じで、ストレスがかかると飲酒量が増える傾向があるのです)、そしてここが大事なところなのですが、子どもの頃の生育環境も関係していることがわかってきたのです。

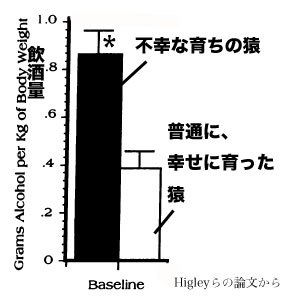

Higley先生たちの研究グループは、猿の赤ちゃんを最初の6ヶ月間母親から引き離して育てる(不幸な生育環境で育つ)場合と、その6ヶ月間を普通に母親に育てられて大きくなる場合とで、子猿がその後どんな大人になっていくか、それが飲酒行動にどのような影響を与えるかを調べる実験を行いました。

すると、赤ちゃんの時に不幸な生育環境で育ったかわいそうな子猿は、普通に母親のもとで愛されて育った子猿に比較して、明らかに不安が強く、ストレスに弱く、自由にお酒を飲める環境に入れた場合の飲酒量が明らかに多くなる傾向があることが示されたのです。 普通に育った子猿はストレスがあると飲酒量が増える傾向があったのですが、不幸に育った子猿はいつでも飲んだくれている傾向があったのです。

やっぱり、不安になりやすい性格やアル中には生育環境要因があるのではないでしょうか?

これはアルコール依存症やACOAのような問題、あるいは境界性パーソナリティ障害を含む性格的な問題は、「遺伝的要因」で決まるのであり、「生育環境要因」はほとんど関係しない、という双子研究の結果とは矛盾するように見えるではないですか。

これは一体どういうことなのか??

(パートIIにつづく)

参考書:

Higley JD, et al. Nonhuman primate model of alcohol abuse: effects of early experience, personality, and stress on alcohol consumption. Proc Natl Acad Sci USA, 1991; 88: 7261-7265.

『アル中になった猿の話 パートII 解決編』

私たちの生き方、性格を決定づけるものは「生まれ」なのか「育ち」なのか?

双子研究の結果は、私たちの生き方や性格といったものの形成に「生育環境要因」はほとんど影響を与えず、むしろ「遺伝的要因」が大きく作用しており、計算すると「個別の環境要因」が50%以上の寄与因子を占めることを繰り返し示唆していました。 つまり「生まれ」の要因の重要性です。

他方で、アル中の動物モデルである猿を使った実験では、早期幼児期~小児期に不幸な生育環境で育つことで、不安が強く、ストレスに弱く、アル中になりやすい性格傾向を形成してしまうこと、こうして不幸な生き方を身につけてしまうことがあることを示していました。 つまり「育ち」の要因の重要性です。

この一見すると矛盾する事実は一体どういうことなのか? 真相はどこにあるのか?

もともと、アル中になりやすい性格傾向(不安が強く衝動性が高い性格傾向)は、脳内の伝達物質(より正式にはモジュレーターと呼びます)の中でもセロトニン系の弱さが関係していることはわかっていました。 「遺伝的要因」として血筋的に生まれつきセロトニン系が弱い猿もいますし、「生育環境要因」として不幸な生い立ちの猿はセロトニン系が弱くなってしまうことも示されていました。 そのどちらの場合も、不安になりやすく、ストレスに弱く、衝動的攻撃性が高く、アル中になりやすい性格傾向の素地をつくっているのです。

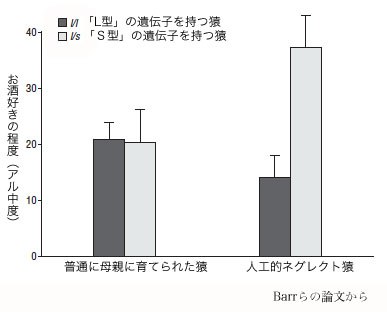

ところが、「育ち」要因に関して言うと、生まれてすぐに子猿を母親猿から引き離して、人工的に「ネグレクト」のような不幸な生育環境をつくりだしても、すべての子猿がセロトニン系の弱い(=性格的にアル中になりやすい性格傾向の)猿になってしまうのでもないことがわかってきました。 「育ち」の影響をどの程度受けるか、ということにも遺伝的・生得的な特性があるようなのです。 これをさらに詳しく調べていくと、セロトニン系を支配する遺伝子(5HTTLPR)の型の違いがあることがわかってきたのです。 セロトニン系を支配する遺伝子の型には「L型」と「S型」という2つがあるのですが、「L型」の遺伝子型を持つ子猿は不幸な生い立ちにさせられてもそれほど影響を受けないのに対して、「S型」の遺伝子型を持つ子猿は不幸な生育環境の影響をもろにうけてしまい上述のような性格的な問題を生じるようになるのです。

逆に「生まれ」要因に関して言うと、セロトニン系を支配する遺伝子の型の違いによって、「S型」を持っていると脳内のセロトニン系が弱い猿に育つリスクを抱えることになるのですが、その遺伝子型(「S型」)を持つ子猿がすべて脳内セロトニン系が弱い猿になってしまうのでもないのです。 「生まれ」の影響をどの程度受けるかということは、「育ち」によって影響を受けてしまい、人工的に「ネグレクト」のような不幸な生い立ちにさせられた子猿にだけ、そのような遺伝的な脆弱性が発現してしまう、ということもわかってきたのです。

つまり、そういうことだったのです。 アルコール依存症の家族性も、ACOA(アダルト・チルドレン)の問題も、境界性パーソナリティ障害も、「生まれ」(脆弱な遺伝的傾向)だけで決まるものでもなく、「育ち」(不幸な生い立ち)だけで決まるものでもなかったのです。 もともと脆弱な遺伝的傾向を持って生まれてきたところに、不幸な生い立ちが重なってしまうと、「病気」という形で問題を生じるようになる・・・ということだったのです。 だから、双子研究の計算では「遺伝的要因」と「生育環境要因」の重なり部分が「個別の環境要因」に含まれて計算されてしまうために、そこが一番大きな寄与率になってしまう、その次に「遺伝的要因」となり、純粋な意味での「生育環境要因」はほとんど0%の寄与率しかない、という結果になっていたのでしょう。

しかし、現実の世の中では、親がアル中だったり、精神的に不安定だったりすると、子どもは親の持っている「脆弱な遺伝的傾向」を引き継いでしまうのと同時に、その親のつくりだす不安定な生育環境のもとで「不幸な生い立ち」を経験することになってしまうことがほとんどです。 こうして「不幸」が完成してしまうのです。

遺伝的傾向は変えられません。 私たち大人ができるのは、私たち大人の責任として、子どもが育っていく環境をどうするか、ということだけでしょう。

参考書:

(1) Bennett AJ, et al. Early experience and serotonin transporter gene variation interact to influence primate CNS function. Molecular Psychiatry, 2002; 7: 118-122.

(2) Barr VS, et al. Interaction between serotonin transporter gene variation and rearing condition in alcohol preference and consumption in female primates. Arch Gen Psychiatry, 2004; 61: 1146-1152.

(3) Schwandt ML, et al. Alcohol response and consumption in adolescent rhesus macaques: life history and genetic influences. Alcohol, 2010; 44: 67