メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第II部 「私」のなりたち

心の中枢の構造(脳の解剖)

朝日のすがすがしさと森のパワー

愛のホルモン パートI〜III

愛のドラッグ

本当のエクスタシーとは?

「優しさと安らぎのホルモン」プロラクチン

Addicted to You ~恋愛は麻薬に似て・・・

不安の克服と前頭前野の働き

目にもとまらぬ早さで不安になる

大人なら欲望をしっかり抑えよう

そら脳は広いです、世界がすっぽり入ります。(脳の解剖)

私たちは「意識」にだまされている?

左脳が「私」をでっちあげる?

「できるかな?」すぐにできる視覚的filling inの実験

幻の身体

鏡の国の「私」 ~ミラー・ニューロンの話

私が感じる私の身体は本当に私の身体なのか? パートI〜II

記憶の中で・・・ パートI〜III

寝る心は育つ

『心の中枢の構造

~脳の解剖』

一般の人にとって「自律神経失調症」という病名は時々聞く病名でしょう。 ところが、私は医学生の頃に「こんな病名は存在しない?」と気づきました。 何だこれは?

(試しに、疾患の国際分類であるICDや米国精神医学会の公式病名集であるDSMを見てみてください。 「自律神経失調症」などという病名は存在しないことがおわかりになると思います。)

自律神経失調症と呼ばれている症状は、そのほとんどが「どうき」や「めまい」、「震え」などといった自律神経症状が中心となりますが、別に本当の意味で自律神経系がやられているわけでもないのです。 実際、ほとんどの原因は心理的なストレスにありますし、その治療は、自律神経症状の背後にある心理的なストレスを軽減することを目的として「安定剤」を使ったり心理カウンセリングをしたりすることになります。 (というわけで、本当は精神疾患なわけです。 多くの場合、正式病名は不安障害や身体表現性障害といった「神経症」に属してきます。 医者がよく使いながら、実際にはそんな病名は存在しないという非常に奇妙な病名です。 もっとも、あえて実体を表す名前を使用せず、なんとなく曖昧な名前に置き換えてごまかそうとしてしまうのは、日本人がよく使う手であり、あまり物事をはっきりさせたくない日本人的な「大人の事情」がしばしばからんでいるところですよね。)

ところで、なぜ心理的なストレスがあると自律神経がまいってしまうのでしょう。

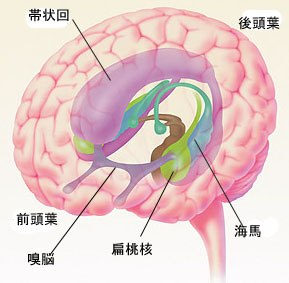

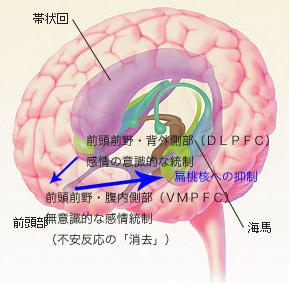

これから先の話題に必要なので、脳の解剖図を用意しました。 (あまりにオタクじみた難しい話はすまいと思っているのですが、どうしてもここだけは押さえときたいというのがありますので。 脳の機能の中でも「心」とか「情緒・感情」により関連した部分をピックアップしてみました。)

おなじみ、脳の解剖図です。

左前方から見たところ、と思ってください。

向かって右側が後ろ、左側が前です。

この図では特に「辺縁系」をピックアップしています。

まずは辺縁系 limbic systemと呼ばれる部分です。 大脳皮質につつまれて、脳の奥の方にあり、進化の過程でずいぶん古くからある、どちらかというと動物的な感情や情緒により関連した部分です。 感情や情緒の中枢と呼んでも良いかもしれません。 感情や情緒の中枢ですから、理屈では動きませんし、私たちの自覚する「意識」とは必ずしも一致しない動きもします。

ここには、不安の中枢と呼ばれる「扁桃核」や、記憶の整理を行う「海馬」、動物的な感情と人間らしい思考の中間くらいに位置する働きをする「帯状回」、などが含まれてきます。 男女間の配偶者選択 mate choiceの問題の時に出てきた「におい」を使ったコミュニケーションに関連する「嗅脳」もここに属します。

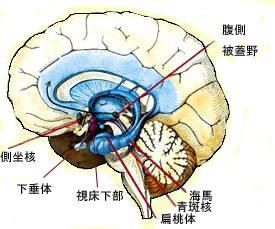

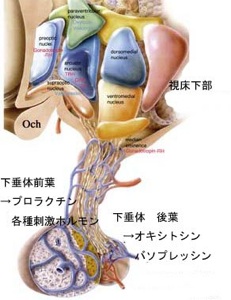

その下くらいに、非常に近接して「視床下部」、「中脳」(図では「腹側被蓋野」だけをマークしています。 この腹側被蓋野の重要性は人間のモチベーションと「報酬系回路」のところでより詳しくオタク系に議論します。)があり、その視床下部の下にぶらりと「下垂体」がぶら下がっています。

この視床下部は自律神経とホルモン系の中枢となっています。 視床下部からは直接的に(神経線維が下垂体まで延びて)「愛と勇気と絆のホルモン」と呼ばれるオキシトシンやバソプレッシンが分泌されます。 さらに性ホルモンや甲状腺ホルモン、ストレス・ホルモン(副腎皮質ホルモン)など幾つものホルモンを支配するホルモンが下垂体から分泌されることを制御しています。 「優しさのホルモン」でもあるプロラクチンも、視床下部からの制御で下垂体から分泌されます。 また自律神経を構成する交感神経や副交感神経を支配してもいます。

そうなのです。 この感情と情緒の中枢である辺縁系と自律神経とホルモン系の中枢である視床下部の非常に近い(というか、すぐ真下である)位置関係、そして神経の配線によって、心の不調が自律神経系やホルモンのアンバランスといった身体の症状をつくりだしてしまうわけです。

心理的なストレスがかかると、自律神経系がバランスを崩し、「どうき」や「めまい」がしたり、過度な緊張によって下痢をしたり、不安が高まると息苦しい感じになったり、男性の場合に気持ちが落ち込んだり葛藤があったりするとすぐにインポテンスになってしまったりするのは、そんなわけです。 また女性の場合、ストレスが続くとホルモン系がバランスを崩し、月経周期が狂ったりするのも、そんなわけです。

とりあえず、今回のポイント。「自律神経失調症」などという病名は存在しません・・・。

『朝のすがすがしさと森のパワー』

今となってはもうずいぶん昔の話、私は陸上自衛隊にいたことがありました。 陸上自衛隊では、時々、「演習」といって山の中に1週間とか2週間とかこもることがあるのですが、都会派(?)である私にはどうもなじめないものでした。

ただ、少し不思議なことに気づきました。 山に入るとその間住環境はひどいものですし、夜も眠れないで行動しますし、お風呂にも入れない、衣服も替えられないで、1週間も2週間も過ごすことになります。 普通に考えたら耐えきれない不快感がありそうです。 しかし、思ったほど不快にならないのです。 これは何でだろう? と思いました。 山の中にある何らかの「気」が、なぜだか気分を良くしているのかもしれない・・・などと思ったりしていました。

山の中で行う「演習」も、「防御想定」でのんびりしているとテントに泊まることができますが、「攻撃想定」だとばたばたしていて、少しの時間を見つけて何もない森の中でごろんと寝ることになります。 朝になると(というか、たいてい夜明け前ですが)体中に夜露がおりています。 なんだかマイナスイオンをいっぱいに浴びている気分です。 浴びすぎてびしゃびしゃです。 きっと特に朝方の森にはマイナスイオンがいっぱいですし、木々の隙間から入ってくる朝日はどこか気分が良いものです。 そういうものが不思議と気分を良くさせているのかもしれない・・・などと思ったものでした。

(私の同僚はよく「森のパワー」と表現していました。 彼が言うには、「山に入って1週間くらいしてくると、なんだか朝がむらむらしてくるんだよね。 これはきっと森のパワーだ。」・・・ちょっと違うものを体験していたのかもしれません・・・。)

写真は筆者ですが、もう10年以上前の話です。

後ろに見えているのが陸上自衛隊の「師団収容所」、

つまり野戦病院よりも前方で傷病者を収容・治療する施設です。

おそらく原始時代がそんな環境だったのでしょう。 朝になると朝霧の中で目覚め、朝日を浴びる・・・そんな生活を意外に私たちは気持良いを感じる心を生まれつき持っているのかもしれません。

精神科の病名に「季節性感情障害」というものがあります。 これはヨーロッパなど緯度が高いところ(冬場の日照時間が少ないところ)に比較的多い疾患で、秋から冬にかけて、日照時間が少なくなってくるにしたがって、気分が滅入ってきて「うつ」っぽくなってしまうというものです。 普通の「うつ病」では、一般的に、睡眠不足になり、食欲が減退してしまうことが多いのに対して、「季節性感情障害」の「うつ」では、意欲・活動性が低下するのに加えて、睡眠過剰になり食欲が増してしまう傾向があることも指摘されています。 これは人類がまだ「冬ごもり」のような生活様式をしていた頃の名残ではないかという説さえあります。

そんな「季節性うつ病」に対して、これまでのいくつかの研究で、朝起きる時間に明るい光を浴びることや、マイナスイオンを浴びることが、治療として効果的であることが示されています。

人類は、快適さを求めて、今のような生活様式を手に入れたはずなのですが、身体の方は意外にも、原始時代のような生活様式を未だに懐かしがっているのかもしれません。

ところで、日照時間がどうやって私たちの脳の活動に影響を与えてしまうのか?

私たち人類では「第3の目」はすっかり退化してなくなってしまっていますが、は虫類には頭のてっぺんに「第3の目」があったそうです。 (今でもムカシトカゲには明らかな「第3の目」があるそうです。) 長い長い進化の歴史の中で、人類ではこれは「松果体」と呼ばれる、脳の奥の方にあるゴミのような存在になってしまっていますが、今でも日照時間に反応してメラトニンというホルモンの一種が分泌されてはいるようです。 人類にも季節による(日照時間の変動による)精神や行動上の変化が現れるようになっているのは、そんなは虫類時代の名残なのかもしれません。 なんて。

参考書:

(1) Terman T, et a. A controlled trial of timed bright light and negative air ionization for treatment of winter depression. Arch Gen Psychiatry. 1998;55:875-882

(2) Terman T, et al. Controlled trial of naturalistic dawn simulation and negative air ionization for seasonal affective disorder. Am J Psychiatry 2006; 163:2126–2133

『愛のホルモン パートI

~母と子の絆』

人類を含めてほ乳類は、ひどく未完成なまま生まれてきます。 あまりに未完成なために栄養面でも母乳という形で母親に頼らなければなりませんし、危機対処のためにも親と一緒にいないと危なくってしょうがありません。 このため、子どもは本能的に親に対する愛着を持ち、いつも一緒にいることを求めるようになりますし、親は自分の子どもに対する特別な愛着を持つようになります。 こうした「愛着 attachment」の形成は人類が生存していくうえで必須の心の機能だったことでしょう。

こうした「愛着」あるいは「愛情」や「絆」といったものの形成にオキシトシンというホルモンが関わっていることが、比較的最近の研究でわかってきました。

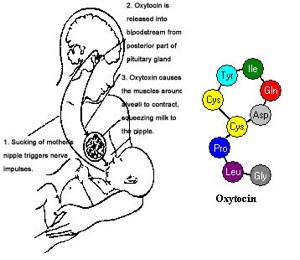

オキシトシンは、ほ乳類以上にだけ存在する、9つのアミノ酸からなる、構造的には非常に簡単なホルモンです。 視床下部でつくられ、下垂体から分泌されます。 医学生や看護学生の間では、女性の出産や授乳に関連するホルモンとして知られているものです。

つまり、女性が出産するときにオキシトシンがどばーっと分泌されるのですが、オキシトシンには子宮の筋肉を収縮させる機能があるので、こうして子宮が収縮し出産が促されるというわけです。 また産まれてきた赤ちゃんがおっぱいを吸うと、その乳首への刺激によってオキシトシンが分泌され、オキシトシンのおっぱいの筋肉に対する作用で乳首から母乳が出てくる(射乳される)という機能もあります。

ところが、ほ乳類におけるオキシトシンの機能は、出産や授乳だけではありませんでした。 「愛」と「絆」の形成に役立ってもいたのです。

つまりこういうことです。 出産の時にオキシトシンがどばーっと分泌され、それによって子宮が収縮し赤ちゃんが出てくるわけですが、同時にオキシトシンの脳に対する作用によって母親の赤ちゃんに対する愛情が出てくるようになるわけです。 また赤ちゃんがおっぱいを吸うたびにオキシトシンが分泌されるので、そのたびに赤ちゃんへの愛着が増してくるということもあります。 (実際、動物実験でオキシトシンの作用を阻害する薬剤を母親に注入すると、母親の母親らしい行動の開始が阻害されてしまうことが示されています。)

オキシトシンが形成する「愛」や「絆」には特異性があります。 目の前にいる自分の子どもにだけ特別な「愛」や「絆」がつくられていくのです。 さらにオキシトシンには抗不安効果もあり、不安の中枢である扁桃体の活動を抑える作用もあるので、「この子のためだったら命も惜しくない」と思えるほどの強い絆と勇気を与えてくれるものでもあります。

そんなこんなで、オキシトシンというほ乳類に独特なホルモンは、ほ乳類のほ乳類らしさをつくりあげているのでした。

しかし、まあ、うまくできているもんです。

参考書:

Insel TR. A neurobiological basis of social attachment. Am J Psychiatry 1997; 154:726–735

『愛のホルモン パートII

~男女の愛』

母と子の愛と絆を育むホルモン・オキシトシンは、男女間の愛情と絆を育む機能もあります。オキシトシンが育むのは恋愛感情でも性欲でもなく、「愛」とか「絆」と呼べる種類の落ち着いた感情です。

動物界では、結構一夫一婦制の動物は少なく、ほ乳類でも一夫一婦制をとっているのは全体の3%くらいだろうと見られています。 その中で、プレーリーハタネズミ(Microtus ochrogaster)は珍しく一夫一婦制です。 つまり、交尾をすると、夫婦の間に「愛」とか「絆」と呼べるようなものを形成するのです。 この「愛」や「絆」はネズミにしては意外に強く、夫婦が数週間引き離されても持続していることが知られています。 (同じハタネズミでも山地ハタネズミ(Microtus montanus)は一夫一婦制をとりません。交尾をしても特定の相手との「愛」とか「絆」というものは形成されず、その後も全然別の不特定多数と交尾をしてしまいます。この「愛」や「絆」の面で全然違う心を持つハタネズミは脳内のオキシトシン受容体の分布が全然違っていることがわかっています。)

ところが、(ひどい実験ですが)そのプレーリーハタネズミの女性と男性を一緒にしておいて、女性の脳にオキシトシンを注入すると、交尾も何もしていないにもかかわらず、たまたまそこにいただけの男性に対して愛着を生じてしまいます。 逆に、オキシトシンを阻害する薬剤を注入すると、交尾をした男性に対して全然愛着を生じることもなく、夫である彼が全く見知らぬ男であるかのような行動をとってしまいます。 (これ、夫のハタネズミからすると結構ショックでしょう・・・)

これは交尾をすると脳内でオキシトシンがどばーっと分泌され、目の前にいる相手に対して「愛」と「絆」が形成されてくるからであろうと見られているのです。

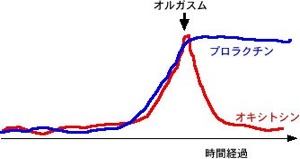

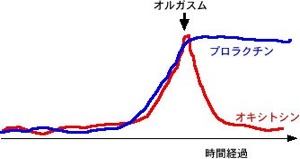

セックス中の男女の血中オキシトシン、プロラクチンの

ホルモン濃度を測ると右図のようになります。

これらのホルモンが「愛と絆」あるいは「優しさと安らぎ」の形成

にダイナミックな働きをしていることがうかがえます

人間でも同様です。 人間でも男女が一緒にいると微妙にオキシトシンが分泌されてくるのですが、身体を触れあうことによってより分泌がよくなります。 そしてセックスをしてオルガスムに達したところで一気にどばーっとオキシトシンが分泌されるのです。 このとき、オキシトシンは一気にどばーっと分泌され、比較的すぐに下がってきます。 しかしこの時間に一緒にいる相手に対して「愛」と「絆」が強められ、その相手のためなら苦しいことでも危険なことでもしようという「勇気」が強められることになります。 オキシトシンが「愛と絆と勇気のホルモン」と呼ばれるわけです。

(一方、「優しさのホルモン」とも呼べるプロラクチンは、オルガスムに達したところでどばーっと分泌され、その後しばらくどばーっと分泌され続ける特徴があります。 この間プロラクチンが私たちの感情に対して何をしているのかは、またプロラクチンのところでとりあげることにします。)

配偶者や恋人に対して、何だか最近あまり愛情を感じることができない、と思い始めたら、とりあえず身体を触れあったりセックスをしてみたら良いかもしれません。 もっとも、世間の多くの人は、愛情が冷めてくるとセックスもしなくなってしまい、どんどん負のスパイラルに入ってしまうのでしょうが・・・。

参考書:

(1) Insel TR. A neurobiological basis of social attachment. Am J Psychiatry 1997; 154:726–735

(2) Fisher HE, et al. Romantic love: a mammalian brain system for mate choice. Phil. Trans. R. Soc. B (2006) 361, 2173–2186

『愛のホルモン パートIII

~絆と信頼』

母と子の絆の形成にも、男女の愛情と絆の形成にもかかわっているオキシトシンは、それ以外の普通の対人関係においても「絆」とか「信頼」といったものの形成に関わっており、人類の(というかほ乳類の)社会性の形成を促進しているらしい・・・ということも最近の研究でわかってきました。

オキシトシンが形成を促す「愛」とか「絆」というものは、自分の子どもや、自分の配偶者といった特定の他者に特別に向けられるものです。 ということは、逆に言うと、自分が大切にしている特別な他者(子どもや恋人、配偶者など)を自分から奪ったり傷つけようとする「敵」に対しては攻撃性の増大という形でも、そうした「敵」に対して勇敢に立ち向かう勇気の増大という形でも表れてきます。

オキシトシンの持つこうした「勇気」増大の作用は、不安の中枢である扁桃体の活動をオキシトシンは抑制する性質があることからも説明できます。 要するに、オキシトシンには、愛する人の前で不安を弱め勇気を強める、一種の抗不安作用があるということでもあります。

おそらくこの作用のためだろうと見られているのですが、オキシトシンには他人に対する「信頼感」を増す効果があるようなのです。 他人を信頼するということは、つまり、それに伴う危険を承知して受け入れていくことを意味します。 そういう「危険を承知して」という不安をオキシトシンは軽減してくれてもいるわけです。 しかし、非常に興味深いことに、オキシトシンが不安を軽減していることを私たちが意識することはありません。 つまり、オキシトシンの抗不安効果は、意識レベルでは気づくことはないのですが、無意識的なレベルで私たちの心に影響を与え、勇気のある、信頼感の増した、行動を増やす結果をもたらすのです。

たとえば、ある研究では、「最後通牒ゲーム」と呼ばれる、他人にお金を与えるというゲーム(はっきり言って賭け事)をやってもらいます。 プレイヤーは「親」と「子」の役割がランダムにやってきます。 「親」は10ドルをもらいます。 これを「子」にいくら分けるかは「親」が決められます。 「子」は最低いくらだったら親からのお金を受け取るという宣言をします。 「子」が「親」から与えられたお金を受け取ると、「子」はそのぶん儲けますし、「親」にも「子」に支払ったお金が戻ります。 しかし、「子」が親から与えられたお金を拒否すると、「親」も「子」もその金額を失うことになります。 つまり、「子」は親からのお金を拒否するという行動によって、(親からのお金が少なくて不満な時に)「親」に損をさせるということで罰を与えることができる仕組みです。 そういうルールのゲームです。 「親」は相手を信頼して、ある程度のリスクを背負って、「子」にお金を与えなくてはいけないわけです。

すると、プラセボ(偽薬)を与えられた場合に比較して、オキシトシンを投与された「親」は、より多くのお金を(約2割増し)「子」に与える傾向が出てくることが示されています。 「気前の良さ」を数学的に計算すると、オキシトシンの効果により「気前の良さ」は80%も増加したことになります。 おそらく本人も意識的にはそれと気づくこともなく、目の前にいる相手に対する信頼感が増し、お金をかけることに対する不安が軽減されているのです。

人が人を信じる、そして信じた相手のために何かをかける・・・そんな人間らしいことが、実は非常に簡単なホルモンで支配されていたなんて、ちょっと驚きな話ではあります。

参考書:

(1) Zak PJ, et al. Oxytocin increases generosity in humans. PLos ONE, 2007; 2: e1128

(2) Kirsch P, et al. Oxytocin modulates neural circuitry for social cognition and fear in humans. J Neuroscience, 2005; 25: 11489-11493.

『愛のドラッグ』

視床下部でつくられ、下垂体後葉から分泌されるホルモンであるオキシトシンは、人類を含めてほ乳類の中で、「愛と絆と勇気のホルモン」として働いていることをお話ししてきました。

「愛と絆と勇気」を強めるなんていかにも良い話です。 では「愛と絆と勇気」が弱い人に、オキシトシンを使ったり、オキシトシンを賦活する性質のある薬物を使うことで、その辺の問題が改善するということはないのでしょうか?

若者たちが「クラブ(頭にアクセントをつけず、無アクセントで発音してください)」などで仲間同士で乱用することがある違法薬物の中に「MDMA(エクスタシー)」があります。

あの違法薬物が、どうして若者を虜にしてしまうのか? どうやら、そこにも「愛のホルモン」オキシトシンがからんでいるようなのです。

依存性・常習性を形成してしまう、ほとんどの違法ドラッグは脳内のドーパミン系を賦活する作用を持っています。 脳内の腹側被蓋野と呼ばれる部分にあるドーパミン系は「報酬回路」とも呼ばれていて、この部分のドーパミンがどばーっと一気に分泌されると「いい」「気持ち良い」と感じ、それに関連づけられた行動が強化されることになります。 これが依存性・常習性のメカニズムです。 覚醒剤などの違法ドラッグは、この部分のドーパミンを一気にどばーっと分泌させる作用があるので、「良い」「気持ち良い」と感じ、薬を使うという行動が強化され、どんどん依存的・常習的になってしまうわけです。

では、MDMA(エクスタシー)はどうなのか?

実はMDMA(エクスタシー)を服用すると、脳内にオキシトシンがどばーっと分泌されることがわかっています。 ここで、オキシトシンが一気にどばーっと分泌される仕方は、セックスのオルガスムにおいてオキシトシンが一気にどばーっと分泌されるのに似ていて、腹側被蓋野にあるドーパミン系を賦活することになるのです。 セックスのオルガスムが「いい」「気持ち良い」と感じて、依存的・常習的になっていくように(いや、そうならないと生き物的には困るので、これで良いのです)、この違法ドラッグでも似たようなことが起こってしまうわけです。 この違法ドラッグに依存性・常習性があるわけです。

さらに、オキシトシンが「愛と絆のホルモン」であったことを思いだしてください。 つまり、MDMA(エクスタシー)を服用してオキシトシンがどばーっと分泌されると、一緒にいる人に対して妙な親近感、愛情、絆が形成されていくことになるわけです。 若者がこの薬を一人でこそこそ使うのではなく、誰かと一緒に、あるいは集団で使う理由はここにあります。 もともと「愛」や「絆」をつくる能力が乏しい寂しい系の若者にとっては、この意味でも、すごく「いい」「気持ち良い」体験ができるのです。

(実際、この薬剤をネズミに投与すると、ネズミの「寄り添い行動」が強められることが実験的に示されています。 すごく不思議なことに、こうした性質は、温度と湿度が高い環境でより顕著に表れてくる傾向があるようです。 つまり、それこそ「クラブ」のような温度と湿度が高い環境で使用すると効果抜群なわけです。)

なんだ、MDMAって良い薬じゃないか、と思われるかもしれません。 今時の、愛も絆も乏しい世代において、たとえ薬の力を借りたとしても、それが強められるなら良い事じゃないか・・・と。

ところが、「愛のドラッグ」なんて、そんなにうまい話があるわけもないのです。 特に違法ドラッグには。

MDMA(エクスタシー)を投与すると、「愛と絆のホルモン」の影響によって、実際に愛や絆が強まり、より社会性が増します。 しかし、この効果は一時的なものです。 脳内の「慣れ」によって、次に使うときにはMDMAの効果が減弱してしまうので、MDMAの量を増やさなくてはいけなくなります。 さらに続けて使っていくと、どんどん効かなくなっていきます。 (多くの違法ドラッグがそうであるように、こうして薬への依存はどんどん強まり、どんどん高用量を使わないといけなくなっていく・・・というスパイラルに陥ることになります。 違法ドラッグが違法であるのは、こうしたしょうもない性質があるからです。)

そうしていくうちに、次第にその人の持つ本来的な「愛と絆」を作る能力はどんどん落ちてしまい、結局のところ、最初よりもさらにずっと人間性・社会性に欠けるダメ人間になってしまうのです。

結論。愛はそう簡単には手に入らないものですね。

参考書:

McGregor IS, et al. From ultrasocial to antisocial: a role for oxytocin in the acute reinforcing effects and long-term adverse consequences of drug use? Br J Pharmacology, 2008; 154: 358-368

『本当のエクスタシーとは?』

前回の記事でMDMA(エクスタシー)のことをとりあげました。 この薬がセックスのオルガスムと似たような働きをしてしまい、だから変に癖になってしまうということもお話ししました。 なるほど、この薬が「エクスタシー」と呼ばれるわけです。

(ちなみにエクスタシー ecstacyを辞書で引くと、「歓喜」、「有頂天」、「無我夢中」、「狂気」、「恍惚」となっています。)

ところで、本物のセックスでオルガスムに達するときに、「恍惚」とか「無我夢中」と呼べるような、どんなことが脳の中で起こっているのでしょう?

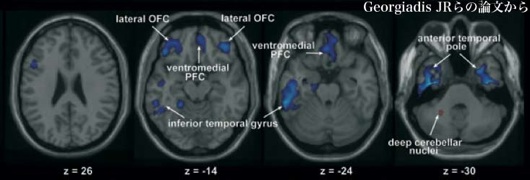

世界は広いもので、脳の活動性を画像診断する装置であるPETを使って、男性や女性がオルガスムに達する時に、脳がどのように活動しているかを調べている研究者のグループがありました。

実験では、男性でも、女性でも、その異性のパートナー(恋人とか配偶者)をつれてPETのある検査室にやってきます。 そしてパートナーに性器を愛撫してもらいながら、PETスキャンを撮影しながら、オルガスムに達してもらうのでした。 実験では男性は11名、女性は12名が被験者として協力していました。 驚いたことにというか、なんというか、こんな実験室のような環境で、男性は11名中8名、女性は12名全員、オルガスムに達することができていました。 (オルガスムに達したかどうかは、男性は射精するのですぐにわかります。 女性の場合はオルガスム時に会陰部の筋肉が特徴的な収縮をすることがわかっているために、その筋肉収縮をとらえるための装置を被験者の肛門に入れてモニターしながら・・・という念の入れようでした。絵的にはかなりヘンタイな気もしますが、性科学の分野では結構使われる手法のようです。)

その結果、大変おもしろいことがわかりました。

図は文献(2)から。

オルガスム時の女性の脳の活動性をPETスキャンにより撮影し、

オルガスムのまねをしているだけの場合の活動性から差し引いたもの。

青い部分が活動性が低下しているところです。

図のように、本物のオルガスム時には前頭前野と側頭葉を中心に、

広範囲に大脳皮質の活動性が低下してしまうことがわかります。

つまり、オルガスムに達すると、大脳皮質の前頭葉と側頭葉の活動が一気に下がり、扁桃核の活動性も一気に下がるのです。

一方で、小脳の一部は活動性が上がることも示されています。(これはオルガスムに達する時に特徴的な身体の動きをすることを反映しているのだろうと見られています。)

また「報酬回路」が含まれる中脳のあたりも活動性が一気に上がるのでした。

これは何を意味しているのか?

まずオルガスムに達する時に「不安の中枢」である扁桃核が活動を弱めてしまうのは、いかにもという気がします。 これは「愛のホルモン」のところでもお話ししたように、オキシトシンの抗不安効果によるものでしょう。

そして、おもしろいのはオルガスムに達する時には、前頭葉の中でも前頭前野と呼ばれる、私たちの本能的な衝動をコントロールしている部分が一気に活動を弱めてしまうことです。 大変に興味深いことに、被験者がパートナーに性器を刺激されながら気持ちよくなることを我慢しているときには、この部分はかえって活動性が上がることも示されています。 本能的な衝動を「理性」が一所懸命に抑えている様子が脳活動上もとらえられるのです。 そして、オルガスムに達する時は、この「理性」の活動がふっとんでしまうわけです。 まさに「恍惚」とか「無我夢中」というものが起こっているのです。

(実は、こうした性衝動と同様に、暴力衝動についても大脳皮質は同じような活動をしていることがわかっています。 つまり、暴力衝動を我慢しているときには前頭前野がめいっぱい働いて衝動をコントロールしているのですが、暴力衝動を解放するときには前頭前野の活動性は一気に下がってしまいます。 性にしても暴力にしても、こうした衝動を抑えたり解放したりすることを、前頭前野はしているわけです。)

参考書:

(1) Holstege G, et al. Brain activation during human male ejaculation. J Neuroscience, 2003; 23: 9185-9193.

(2) Georgiadis JR, et al. Regional cerebral blood flow changes associated with clitorally induced orgasm in healthy women. European Journal of Neuroscience, 2006; 24: 3305-3316.

『優しさと安らぎのホルモン

~プロラクチン』

「愛のホルモン」オキシトシンの話の中で、男女間の愛情と絆の形成にオキシトシンが重要な役割を果たしていること、それがセックスのオルガスムの時に一気にどばーっと分泌され2人の愛情と絆を強化しているらしいことをお話ししました。

その話の時に、オルガスムにおいてオキシトシンは一気にどばーっと分泌されてすぐに下がってしまう(10分後にはもうもとのレベルに戻っている)のに対して、プロラクチンという別のホルモンは、一気にどばーっと分泌された後しばらくずっと上がりっぱなし(1時間を経過しても上がったまま)であることに少し触れました。

プロラクチンというホルモンは、下垂体前葉から分泌されるホルモンで、医学生や看護学生の間では、母乳の分泌を促すホルモンとして知られています。 (オキシトシンが乳腺組織の周りにある筋肉に作用してすでにつくられている母乳の射出(射乳)を促すのに対して、プロラクチンは乳腺組織が母乳をつくりだすのを促すのです。) 通常は、女性が出産後授乳中に出てくるホルモンで、オキシトシンと同様に、乳首を吸われる刺激に反応して分泌されることで知られています。 そして、このプロラクチンは性機能を一時的に抑える作用もあり、このため女性は出産後授乳中、プロラクチンが高濃度で分泌されている間は排卵が抑制され、月経が止まることになるわけです。 ここまでが、学生レベルの知識です。 (最近の中学生の保健体育の教科書はよくできているので、もしかすると中学生や高校生もここまでは知っているかもしれません。)

男性においても、女性においても、このプロラクチンというホルモンは脳に働き、「優しさと安らぎ」を強化しているらしい・・・ということが最近になって言われ始めています。

先ほど、女性の出産・授乳に関連して、プロラクチンは性機能を一時的に抑える作用があるとお話ししました。 実は、プロラクチンには男性においても、女性においても、性欲を含めてすべての性機能を低下させる機能がありそうなのです。 実際、下垂体腫瘍や一部の薬の副作用によって下垂体からプロラクチンが分泌されすぎてしまう「高プロラクチン血症」では、性欲が低下し性機能が悪くなってしまうことがずっと以前から知られていました。

これは、どうやら、プロラクチンにはドーパミンを、ドーパミンはプロラクチンを互いに抑える作用があるからのようなのですが、プロラクチンは性欲に関連したドーパミン系を抑えることでムラムラしなくなってしまうようなのです。

セックスでオルガスムに達すると、プロラクチンがどばーっと分泌され、その後1時間以上にわたって上昇し続けている・・・ということは、この間、プロラクチンは性欲に関連したドーパミン系を抑えることになり、ムラムラしなくなることを意味します。 つまり性欲的には「もう満足。お腹いっぱい。」状態になるわけです。

(時々、一晩に何回でもセックスすることができる男性がいます。 非常に興味深いことに、そうした男性ではセックスでオルガスムに達してもプロラクチンの上昇が少ないことが分かっています。 つまりホルモン上は「満足」していないのです。)

男性においては、性的な積極性や攻撃性も抑えられることになり、積極的に外に出て行って別の異性を探すことや敵と戦うことよりも、愛するものと一緒にいることを求めるようになります。 まさに、「優しさと安らぎのホルモン」です。

(女性の方は、男性のパートナーがセックスでいったあとで、何だか妙に優しく穏やかな感じになることに気づかれているでしょう。 あれです。)

親子関係でも同様です。 女性は子どもができてしばらくの間、ちょうど授乳をしている間は、乳首を吸われるたびにプロラクチンが分泌され「優しさと安らぎ」が強化され、性欲が抑えられている方が良いのです。 子どもをほったらかして性欲びんびんでは困るからです。

男性はどうでしょう。 男性の場合、自分の子どもができると、その子どもの声を聞くとそれが刺激になってプロラクチンが分泌されることが分かっています。 すると、男性の男性性が抑えられ、優しさや安らぎが強化されます。 これも女性の場合と同様、子どもが産まれて奥さんも大変な時期に、家族をほったらかして性欲びんびんでは困るのでちょうど良いのです。

つまり、子どもが産まれて授乳を必要としている間くらいは、お父さんもお母さんも、男であることや女であることよりも、親であることを優先し、大切な人と一緒にいることを優先しましょうよ・・・という神様の粋なはからいだったのでしょう。

まあ、いろいろうまくできているもんです。

後記:

今回はドイツのKruger先生らの研究グループの一連の研究結果を参考にしました。 この研究グループの実験の仕方も結構すごいです。 男性、女性の被験者を集め、個室型実験室の中でHビデオを見ながらマスターベーションをしてもらうのです。 さらに被験者には血液中のホルモン濃度を測定するための点滴チューブのようなものをつけてもらいますし、性的興奮の度合いを客観的に測定するために女性被験者には膣の中に興奮測定器を装着してもらいますし、オルガスムに達した時に「はい、今いきました!」と報告するインターホンを設置する・・・という念の入れ具合です。 被験者もよくやります。 あっぱれです。

ところで、別のBrody先生らの研究によると、こうしたマスターベーションをしてオルガスムに達するよりも、普通のセックスをしてオルガスムに達する方がプロラクチンは約4倍も高濃度に分泌される傾向があることも示されています。 なので、Brody先生らは、マスターベーションに比較して普通のセックスの方がプロラクチンにして4倍も満足いくものであることが証明された、などと言っているのですが、プロラクチンにして4倍と言われてもなあ・・・というところではあります。

世界中にはいろいろな研究者がいるものです。

参考書:

(1) Kruger T, et al. Specificity of the neuroendocrine response to orgasm during sexual arousal in men. J Endocrinology, 2003; 177: 57-64.

(2) Exton MS, et al. Cardiovascular and endocrine alterations after masturbation-induced orgasm in women. Psychosomatic Medicine, 1999; 61: 280-289.

(3) Brody S, et al. The post-orgasmic prolactin increase following intercourse is greater than following masturbation and suggests greater satiety. Biol Psychol, 2006; 71: 312-315.

『Addicted to You

~恋愛は麻薬に似て・・・』

『愛のホルモン』のところでも触れましたが、動物界で一夫一婦制なのは意外に少なく、ほ乳類でも3%くらい、霊長類でも15%くらいだろうと言われているようです。 「愛のホルモン」で出てきたプレーリーハタネズミも、私たち人間も、そんな中では珍しく一夫一婦制の動物です。 つまり、配偶者選択 mate choiceにおいて、特定の異性に異常に執着するのです。 これが「恋愛感情」です。 恋愛感情は、ただの性欲と違い、特定の異性に、異常に、執着的に、向けられるものです。

古今東西を問わず、恋愛の(特に恋に落ちたばかりの急性期の頃の)症状はだいたい同じようです。 つまり、幸せ感(多幸感 euphoria)があり、特定の人のことばかりを強迫的に考え続け、気持ちはその人に依存し、その人を渇望し、エネルギーは増し、夜も眠れず、食欲は減退し・・・と、「特定の人」を「ヤク」に置き換えると、何だか麻薬患者のようです。

それもそのはずで、恋愛は麻薬や覚醒剤と同じく、脳の「報酬回路」を強く刺激することがわかっているのです。

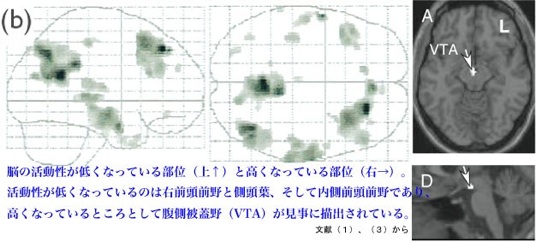

ある研究では、熱烈な恋愛関係にある男女をたくさん集めて、恋する相手の写真を見ながら、相手のことを想っている時に、脳の中がどうなっているかを、脳の活動性を画像診断するfMRIという装置を使って見てみています。 その結果、「報酬回路」があることで有名な中脳の腹側被蓋野VTAが強烈に活動していることが示されています。 麻薬や覚醒剤といった「クセになる薬」を使った時と同じようなことが脳活動レベルでは起こっているわけです。

(エクスタシーの話のところでも触れましたが、この「報酬回路」においてドーパミン系が一気にどばーっと分泌されると「いい」「気持ちいい」「幸せ」と感じ、それに関連した行動が強化され、クセになってしまうことがわかっています。 これが嗜癖 addictionのメカニズムです。)

また同時に、「不安の中枢」である扁桃核は活動性を低下し、社会性をつかさどる前頭前野(特に右側と内側部)も活動性が低下してしまうことも示されています。

「不安の中枢」である扁桃核が活動を弱めてしまうということは、「愛と絆のホルモン」で議論したことと似ていますが、恋愛中は勇気が増し不安を感じにくくなることを意味します。 恋する相手のためなら命だってかけられる感じになってしまうのです。

さらに社会性をつかさどる前頭前野が活動性を低下させてしまうということは、つまり恋をすると、人はお馬鹿になってしまう・・・ということも意味します。 これは、まあ、周りにいる恋愛真っ最中の人たちを見れば、なるほどとおわかりでしょう。 こうした研究をしている研究者の一人であるZeki先生は『この結果は、脳科学的にも「恋は盲目」であることを説明している。』などと言っています。 まさに、恋愛の真っ最中には、相手に対しては「あばたもえくぼ」状態になってしまうわけですし、周りが見えないくらい、社会性が少々欠けてしまうくらい、お馬鹿になってしまうわけです。

まあ、恋愛って、冷静に考えるとひどくリスクのある賭け事のようなものなので、そのくらいお馬鹿になっていないとやっていられない、ということなのかもしれません。

参考書:

(1) Aron A, et al. Reward, motivation, and emotion systems associated with early-stage intense romantic love. J Neurophysiol, 2005; 94: 327–337.

(2) Bartles A & Zeki S. The neural correlates of maternal and romantic love. NeuroImage 21 (2004) 1155–1166.

(3) Bartles A & Zeki S. The neural basis of romantic love. NeuroReport, 2000; 11: 3829-3834.

『不安の克服と前頭前野の働き』

都内の会社に事務員として働くA子さん(23歳)は、残業で遅くなった夜の道を家に急いでいました。 いつものように、公園を横切って歩いていると、前から来た作業着にニット帽をかぶった男性に、すれ違いざまにいきなり殴られたのでした。 わけもわからず倒れてしまったところに、ニット帽の男性は馬乗りになってきて、またさらに2、3回A子さんの顔を殴りつけました。 A子さんは恐怖に怯え、身体は固くなり、声もあげられず、動くこともできなくなってしまいました。 ニット帽の男性は、そのままA子さんを歩道から植え込みの方へ引きずっていこうとしました。 A子さんは、もうだめだ、このままレイプされる、殺される、とありとあらゆる恐怖を一瞬のうちに想像しました。 と、その時、大学生くらいの男性グループが、がやがやと近づいてくる声がしました。 その声に驚いて、ニット帽の男性はそのままさっと暗闇の中に姿を消したのでした・・・。

結局、A子さんは顔にけがをしたくらいですんだのですが、その後ずっと夜道を歩けなくなりました。 事件のあった公園を横切ることはもうできなくなり、男性が怖く思えてしまうのでした。 特に、街中で作業服の男性やニット帽をかぶった男性を見ると、あの夜の恐怖がフラッシュバックしてくるようで、不安発作に襲われるのでした・・・。

・・・と、これは完全に私の創作、フィクションの症例です。 しかし、こういう症例は少なくありません。 診断名的には心的外傷後ストレス障害(PTSD)と言うのですが、つまりは人間における「恐怖条件付け」の結果です。

恐怖条件付け fear conditioningとは何か? 要するに「パブロフの犬」で有名な「条件付け」が、恐怖体験について起こるものです。

もうちょっとちゃんと説明します。 例えば、床に電気ショックが走るしかけをつけた箱にネズミを入れます。 ブザーが鳴るとすぐに電気ショックが走るようにします。 そうした出来事が何回か繰り返されると、「ブザーが鳴ること(本来は不安とは無関係だったはずのもの)」と「電気ショックによって嫌な思いをすること」が条件付けられ、ブザーが鳴るだけで不安反応を起こすようになります。 これが恐怖条件付けです。

(症例A子さんの場合は、もともとは「不安」とは無関係だったはずの「男性」や「ニット帽」などが恐怖体験と条件付けられてしまい、その後は男性を見るだけで、ニット帽を見るだけで、不安発作に襲われてしまう・・・ということになっています。)

進化心理学的に考えると、危険いっぱいだった原始時代において、この「恐怖条件付け」がどれだけ私たちの身を守ってきたかは容易に想像できると思います。

ところで、この「恐怖条件付け」には面白い性質があります。 「消去 extinction」と呼ばれる現象です。 ネズミの例に戻ると、一度「ブザーが鳴ること」と「電気ショックで嫌な思いをすること」が条件付けられたネズミも、何度も何度も「ブザーが鳴ること」に引き続き別に何も嫌なことが起こらない体験を繰り返していると、次第に恐怖条件付けが解除されてくるのです。 これが「消去」です。

つまり、「消去」、別の言い方をすると「不安を克服する」とは、不安を忘れてしまうとか、無かったことにしてしまうのではなく、不安だと学習してしまったことを、新たに不安でないことだと学習しなおすことを意味するのです。

A子さんの例で言うと、「暗い夜の道」=怖い・危険、「男性」=怖い・危険、「ニット帽」=怖い・危険、「あの事件の嫌な記憶を少しでも思い出すこと」=怖い・危険、となっていたものを、それぞれについて、本当は不安なものでも危険なものでもないのだ、ということを学習しなおすことが、不安の克服=「消去」につながるわけです。

このとき、脳では何が起こっているのか??

不安とか恐怖というものは、脳の中では「扁桃核 amygdala」という部位の活動として表現されています。 つまり「扁桃核」が不安とか恐怖という感情の中枢と考えてみることができます。 実際、不安な体験をしている人の脳の活動をfMRIなどの脳機能画像検査で見てみると、扁桃核が過剰に働いているのが見えるのです。

一方、「消去」はどうやっておこるのか? あれこれ調べてみると、大脳皮質のうち「前頭前野 prefrontal cortex PFC」と呼ばれる部分が扁桃核の活動を抑制していることが分かってきたのです。 つまり、いったんは「恐怖条件付け」によって不安なもの、怖いものとして学習されたものに対して、その後の体験で「どうやらそうでもないらしい」というものがつみかさなってくると、次第に、私たちの意識にあまり関係なく、前頭前野(特にこうした無意識的な抑制機能については前頭前野の内側の部分が主になりますが)が扁桃核の過度な活動を抑制するようになるのです。

(事実、動物実験などで前頭前野を壊してしまうと、せっかく恐怖条件付けの解除、つまり「消去」に成功しても、もとに戻ってしまうことが示されています。)

不安を克服するとはこういうことだったのですよね。 時間が忘れさせてくれるというような受け身的なものではなく、積極的に「新しい学習」をしなおしていくことだったのです。

A子さんが「恐怖条件付け」されてしまったものをどうやったら「消去」できるか? もうおわかりだと思います。 不安を引き起こすものを避け続けている限り、「新しい学習」はできないのです。 不安を引き起こすものに向き合いながら、しかし実は嫌なことも怖いことも起こらないのだ、自分はこれでやっていけるのだ、ということを繰り返し繰り返し体験する中で「新しい学習」ができることになるわけです。

PTSDなど「恐怖条件付け」の克服を行う、精神科における本当の意味での「治療」がつらいわけです。 しかし、その結果として得るものは、かけがえのないものになるのでしょう。

参考書:

Phelps EA, et al. Extinction learning in humans: role of the amygdala and vmPFC. Neuron, Vol. 43, 897–905, September 16, 2004

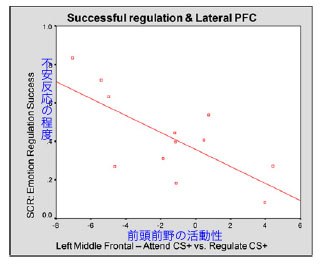

『不安の克服と前頭前野の働き

~関連話題:意識的に不安を抑えること』

前回は、不安の「消去 extinction」のことをお話ししました。 「消去」は不安に感じている出来事を体験しても、その後に実際に嫌な目にあうわけではないということを繰り返しているうちに、自然に、意識することなく、不安反応が消えていくものです。 そこには意志の力など全く介在せず(とはいっても不安に対して逃げずにいること、向き合っていくことという意味では大きな意志の力が必要ですが)、実際に実験動物であるネズミでもできてしまうものでもあります。

これに対して、私たち人間は、ネズミよりももう少し高等な脳をもっているせいもあって、不安などの感情を意志の力である程度抑えることができます。

例えば、ヘビが怖い人でも、「怖くない、怖くない・・・」と意志の力をしっかり持つことで不安に圧倒されずにすむことができます。 あるいはヘビは怖いと思っても、そのヘビの模様のきれいさや、つぶらな瞳のかわいさに気持ちを集中することで「怖い」という気持ちを抑えることもできます。 あるいは、もっと論理的に、理屈的に、「このヘビは別に毒ヘビじゃないし~、噛まれてもそれほどどおってことないし~・・・」などなどと思うことで不安は軽減できます。

人間は、こんな風に認知的な(意識的な)感情統制 emotion regulationを行うことができるわけです。

このとき、脳はどう働いているのか?

前回も出てきたLeDouxらのグループの、また別の研究があります。 (このLeDoux先生は、不安の生物学的心理学の分野ではすごく有名な先生で、日本でも『エモーショナル・ブレイン―情動の脳科学』(東京大学出版会)という本が出ています。)

その研究でも、不安の消去と同じような手続きで実験をします。 つまり、被験者の人たちは、まずは「恐怖条件付け」をされます。 つまり、モニターをみながら皮膚電気反射(嘘発見器みたいな道具)を装着されるのですが、モニターに青い四角が映し出されると、次の瞬間に電気ショックが走るような仕掛けがあったりします。 次第に「条件付け」が起こってきて、被験者はモニター上に青い四角を見るだけで不安反応を起こし、自律神経がざわついて皮膚電気反射(「身の毛がよだつ」感じを電気的にとらえるようなものです)が起こるようになります。

ある程度しっかり「恐怖条件付け」ができたところで、被験者には青い四角を見たときに、空の青さや海の青さなどの安らぐものをイメージすることで不安を抑えるように指示されます。 そうしながら、脳の活動性を画像診断する装置であるfMRIに入って貰うと・・・・

意志の力でしっかりと不安を抑えることができている人(青い四角を見せられても皮膚電気反射がそれほど起こらない人)は、前頭前野の外側の部分が活発に働き、扁桃核の活動性を抑えていることが分かりました。 実際、前頭前野の外側が活発に働けば働くほど、より効果的に不安が抑えられている傾向が示されてもいます。

前頭前野が意志の力で不安を抑える経路は、前頭前野の外側(DLPFC)→前頭前野の内側(VMPFC)→扁桃核、というようになっているようです。 つまり、意志の力で不安を抑える時も、「消去」で活躍したのと同じ、進化論的にはより古い、前頭前野の内側→扁桃核という回路が使われているわけです。

前頭前野は脳の中でも人間性や社会性をつかさどる部位だと言われます。 やっぱり、不安をしっかりコントロールし、衝動をしっかりコントロールすることは、私たちが人間らしく、大人らしく、生きていく上での条件なのでしょう。

参考書:

Delgado MR, et al. Neural circuitry underlying the regulation of conditioned fear and its relation to extinction. Neuron 59, 829–838, September 11, 200

『目にもとまらぬ早さで不安になる』

「まさか、こんなことになるとは・・・。」 B一郎さんは一人アフリカの小国のジャングルの中を小銃1つだけを片手に走っていました。 陸上自衛隊の自衛官であるB一郎さんは、PKOでアフリカの小国に派遣されていました。 仲間達と車両3台で行動中に、突然反政府組織に襲撃され、「非戦闘地域だから・・・」と小銃くらいしか武器を携行していなかった仲間はあっという間に全滅してしまいました。 B一郎さんだけ、命からがら逃げ延びることができたのです。

とにかく早く部隊に戻らないと・・・。 B一郎さんはジャングルの中を走り続けました。 と、その時、目の前に機関銃と対戦車火器を持った反政府組織の兵士が3人くらい現れました。 B一郎さんは全身の毛が逆立ち、汗が一気にふきだし、鼓動が高まるのを感じました・・・。

またしてもフィクションです。 (今回はあまりリアリティがないです。) というかPKOで日本の自衛隊に戦死者がでちゃまずいです。

ところで、このB一郎さん、ジャングルの中で敵に遭遇し、「あ、これは敵だ。 怖い。」と不安を自覚してから、全身の毛が逆立ち、汗がふきだし、鼓動が高まったのでしょうか? いえいえ、もっと一瞬の出来事のはずです。 意識的には何が起こったのかよくわからないうちに、身体はあっという間に恐怖反応を起こすのです。

これは一体何なのか?

不安の中枢である「扁桃核」は、私たちの意識とは無関係に、私たちが何かの危険を「意識」するよりもずっと早い経路で不安を感じ(無意識的にです)、自律神経系を通じて不安反応を起こさせます。 ここに「意識」は介在しません。 つまり、私たちは不安を不安と認知するから身体や行動が不安反応を起こすのではなく、その前に無意識的に身体や行動は不安反応をすぐに起こしてしまうのです。

これを、不安についての生物学的心理学の大御所であるLeDoux先生は扁桃核の「雑でもいいから、早く quick and dirty」という性質として説明しています。

人類がまだ原始人だった頃、ジャングルの中で敵や猛獣に遭遇したときに、のんびり意識的な認知レベルで「あ、敵だ」とか「あ、猛獣だ」と判断してから反応するのでは、命がいくつあってもたりなかったのでしょう。 そういう、意識的な認識を飛び越えて、とにかくまずは早く危険を察知し、早く不安反応(これはよく「戦うか、逃げるか」反応とも呼ばれているものです)を起こさないといけなかったのでしょう。

本当にそんなことが私たちの脳の中で起こっているのか?

という疑問に答えるために、これまでにも幾つもの実験が行われています。

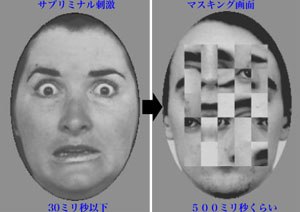

私たちの目は「見た」と認識するためには、ある一定以上の時間それを見ていることが必要です。 逆に言うと、「見た」と認識できるのに至らないほど短い時間(30ミリ秒以下)で見たものは、その後に「マスキング」と呼ばれる意識的に見えるに足る時間(500ミリ秒くらい)の画面を見せられると、見ているにもかかわらず「見た」という意識には上らないことになります。 これがサブリミナル視覚刺激の原理です。

これを使って実験を行います。 つまり、被験者には人間の恐怖にひきつる表情を見せます。 これまでの研究で、人間の脳は割と共感性が高くできていて、他人の恐怖にひきつる表情は私たちを不安にさせるのことがわかっているからです。

すると、他人の恐怖にひきつる表情を、意識的には気づけないほどの短い時間で見せると、意識的には「見ている」という自覚がないにもかかわらず、不安の中枢である扁桃核は活動性を高め、不安の皮膚への表れである皮膚電気反射は反応し、脳波上も不安を示唆する特徴的な反応を示す・・・などが示されているのです。

「目にもとまらぬ早さで不安になる」なんて、どんだけ臆病なやつなんだ!? と思わないでください。 私たちはこうやって過酷な生存競争と進化の過程を生き残ってきたのですから。 たぶん。

参考書:

(1) WhalenPJ, et al. Masked presentations of emotional facial expressions modulate amygdala activity without explicit knowledge. The Journal of Neuroscience, January 1, 1998, 18(1):411–418

(2) Kiss M, et al. ERPs reveal subliminal processing of fearful faces. Psychophysiology. 2008 March ; 45(2): 318–326.

『大人なら欲望をしっかり抑えよう

~前頭前野のチカラ』

あなたは、あなたのお母さん(お義母さんじゃだめです)と一緒にエレベーターに乗っています。 すると、次の階で2人組の人相の悪い男性が乗り込んできました。 男達は、あなたのお母さんに因縁をつけ、暴言を吐いたり、こづいたりしはじめました。 男達の行動は次第にエスカレートし、2人がかりでお母さんに殴る蹴るの暴行を加えはじめたのです・・・

このとき、「あなた」がとる行動は、(1)見て見ぬふりをして我慢する、(2)2人組の男達をぼこぼこに半殺しにするまで暴力をふるう、の2つを想像してもらいます。 その時、脳はどう働いているか?

これがPietrini先生たちの研究です。 まあ、よくこんな憎々しげな場面を課題にしたもんです。 ここまであからさまに憎々しげなことをする奴らが相手だったら、「半殺しにする」ほどの暴力をふるうことも(想像の世界の中ですが)全然いとわない気もします。

実験では、上記のようなシナリオを与えられ、そのような場面を想像した被験者の脳がどのように活動しているかをPETスキャンによって調べています。 その結果、思いっきり相手を半殺しにするほどに暴力をふるって良いことを想像しているのに比較し、見て見ぬふりをして我慢する想像をしている時は、前頭前野の背外側部~内側部が活動性が上がっていることが示されています。 つまり、暴力をふるう衝動・欲望を意志の力で抑えている間は、大脳皮質の前頭前野の部分が思いっきり働いて必死に抑制を効かせているのでした。

(ここで、思いっきり暴力をふるって良い想像をしているときに、前頭前野の背外側部だけでなく内側部まで活動性が低下していることは非常に重要というか、面白いところです。 前頭前野の内側部は「共感性」をつかさどる場所が含まれています。 つまり、人が他人に対して攻撃的になっているときは、その相手への共感性も何もなくなってしまうことを意味しています。 それもそのはずです。 暴力をふるうときに、ふるわれた相手の痛みを気にしていてはめいっぱい暴力をふるうこともできなくなってしまうでしょうし、それでは原始時代の生存競争を生き抜けなかったのでしょう・・・)

では、暴力・攻撃衝動ではなく、性欲だったらどうでしょう?

被験者は平均年齢25.5歳の、性欲びんびんの若い男性ばかり10名ほど集めて、Hビデオを見せます。 このとき、被験者の男性がとる行動は、(1)Hビデオに思いっきり没頭してHな気分むらむらになる、(2)冷静をよそおいHな気分にならないように我慢する、の2つの指示がなされます。 その時、脳はどう働いているか?

これをBeauregard先生たちの研究では、脳の活動性を画像診断するために今度はfMRIという装置を使って見ています。

すると、思いっきりHな気分になって良い時には、扁桃核や視床下部がびんびんに活動的になっているのに対して、Hな気分を抑えている時には、前頭前野の背外側部がめいっぱい働いて扁桃核や視床下部の活動性を抑え込んでいる様子が示されています。

『意識的に不安を抑えること』でも議論しましたが、私たちがいろんな欲望・衝動を意識的に抑えようとしているとき、大脳皮質の前頭前野(特に背外側部DLPFC)が一所懸命に進化論的により古い脳(欲望や衝動、そして不安をつかさどる中枢)を抑え込んでいるわけです。

まあ、この辺が前頭前野が未発達な「子ども」にセックス、暴力、ホラーを禁止(R指定)するわけですよね。 なにしろ、人間の脳の中でも前頭前野は、進化論的にはもっとも新しく、子どもが思春期をこえて青年期になるまで成長発達が続くと見られており、子どものうちにはまだまだ全然未発達であることが分かっているからです。

参考書:

(1) Pietrini P, et al. Neural correlates of imaginal aggressive behavior assessed by positron emission tomography in healthy subjects. Am J Psychiatry, 2000; 157: 1772-1781.

(2) Beauregard M, et al. Neural correlates of conscious self-regulation of emotion. The Journal of Neuroscience, 2001; 21: RC165

『そら脳波広いです、世界がすっぽり入ります。

~脳の解剖』

(タイトルは川上未映子さんの本からのぱくりでした。)

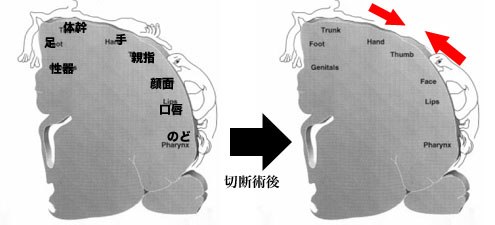

今回はかなり基礎的な話で、脳の表面に私たちが体験する「世界」がどのように表象されているか? という問題です。 (このような基礎的な話題をわざわざとりあげるのは、この後に続く話の基礎としてどうしても必要になるから・・・なのでした。)

私たちの大脳は、他の動物たちと比較してずいぶん広くできています。 そして、大脳はかなりきちっと分業というか、機能分化されていて、「この機能はこの領域で」というのが決まっています。 私たちが、五感を通じて経験する「世界」が脳の中に投影される仕方も、すべてあらかじめ決められている領域に従います。

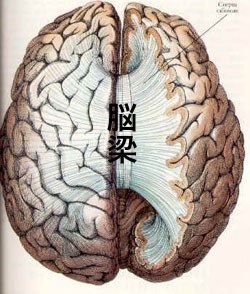

まず、大脳の基本的な解剖というか構造です。 大脳は大きく右側と左側に分かれていて、右側と左側を「脳梁 corpus callosum」という神経線維の束がつなげています。 (これによって右側の情報が左側にも行き、左側の情報が右側にも行く・・・ということができるわけです。)

そして、大脳のだいたい前半分と後ろ半分を「中心溝」と呼ばれる溝(しわ)が隔てています。 基本的にこの溝よりも前側が運動に関連し、この溝よりも後ろ側が知覚に関連します。

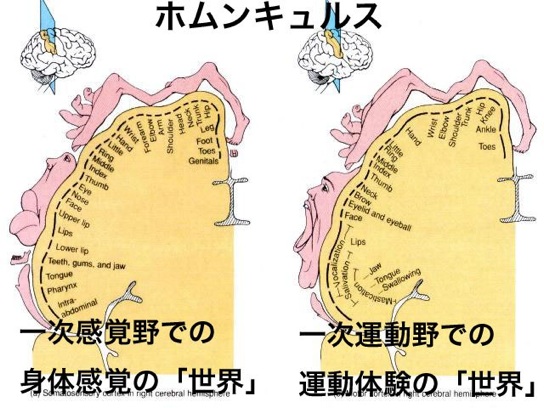

たとえば、この溝のすぐ前側には「一次運動野」と呼ばれる領域があり、そこには私たちが随意的に動かすことのできる身体が投影されるようにマッピングされています。 一次運動野のこの部分は、身体のこの部分というように、基本的に1対1対応で、そのまま私たちの「身体の運動」という体験の世界が脳の中に展開しているわけです。

この「一次運動野」の前には「二次運動野」と呼ばれる領域があり、ある運動をするときに、どの筋肉をどの順番でどのように使うかというプログラミングをする役割をしていたりします。

他方、「中心溝」のすぐ後ろ側には「一次(体性)感覚野」と呼ばれる領域があり、そこには私たちが意識的に知覚することのできる身体感覚が、やはり1対1対応で、投影されるようにマッピングされています。 「身体の感覚」という体験世界が、脳の中のこの部分に展開しているわけです。

(ちなみに、このマッピングの結果を図示すると下図のようになります。手の指など感覚的に大事な部分はより多くの面積を使っていることがおわかりかと思います。 こうして図示すると、脳の表面に小さな人間が張り付いたような感じになり、これはよく脳の中の小人「ホムンキュルス」と呼ばれています。)

同様に、聴覚という体験世界は側頭葉に投影され、視覚という体験世界は後頭葉に投影されます。

聴覚的な体験世界のうち、言語的な体験世界は、多くの人では左側の側頭葉にある言語野に投影されます。 ここでも「前側は運動、後ろ側は知覚」という原則は生きていて、言語野でも前側は言語を作り出す中枢であり、後ろ側は言語を知覚する中枢になっています。

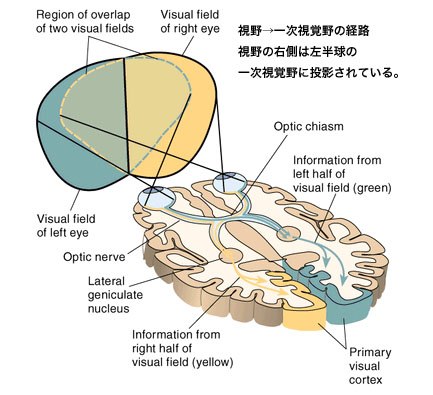

後頭葉にある視覚中枢は、なぜだか視界の右半分と左半分を脳の左右で分担処理するという不思議な情報処理の仕方をしています。 たとえば、視野の右側にあるものは、左右のそれぞれの目のレンズを通って左右反転し網膜上の左側に投影されます。 これがそのまま左側の視覚野に行くことになるのです。 つまり、右目では網膜の左側にあるものは、「視交叉」とよばれる神経線維の交差部を横切って反対側の左脳に、左目では網膜の左側のあるものがそのまま同じ左脳に、それぞれ投影されます。 その結果、右脳にある一次視覚野では視野の左側、左脳にある一次視覚野では視野の右側を、それぞれ分担して、私たちの体験する「視覚」という世界を脳の中に展開するのです。

(視覚情報は、この後非常に複雑な情報処理を受けます。 左右に分かれてしまった視野の情報は後に統合されますし、色彩感覚が付与されますし、「どこに」「何が」「どっちの方向に動いて」見えているのか等の情報が別々に解析されていくのです。)

こんな風に、私たちが五感を使って体験する「世界」はすべてが脳の中に投影されるように展開されるわけです。 脳は広いです。 私たちが体験する世界のすべてがすっぽり投影されるほどの広さを持っています。 しかし逆に言うと、私たちは私たちの脳が受け取ることができる範囲の「世界」しか体験できないということでもあり、私たちが広いと感じる「世界」の広さは脳の中に展開されている世界と同じ広さまでしかありえない、ということでもあるのでしょう。

『私たちは「意識」にだまされている?』

ある研究では、男子大学生が集められ、ヌードの女性の写真を見ながら、その魅力度を回答していくという課題をさせました。 (なぜわざわざヌードじゃなくちゃいけないのかは、若干謎ですが、まあ、ヌードの方がドキドキするからでしょう。) 被験者の男子大学生は(あまり必然性がないので変なのですが)なぜだか心電図をモニターしながら課題を行います。 当然、被験者は自分の心電図モニターが「ピ、ピ」とかいうのを聞くわけです。

ところが、この実験ではちょっとしたイタズラがあって、時々ウソの心電図の音を聞かせる仕掛けがあったりします。 ある女性のヌード写真を見ている時に、急にドキドキしてきたかのような音を聞かせるわけです。 すると、男子大学生たちは、本当はドキドキしていなかったにもかかわらず、自分がドキドキしてしまったかのような錯覚におちいり、その時に見ていたヌードの女性をより「魅力的だ」とだまされて採点するようになってしまう・・・という話でした。

また別のある研究では、これまた若い男性にHビデオを見せながら、どのくらい性的に興奮するかを回答してもらう課題をさせています。 この課題の直前に身体的な運動をすると、当然のように血圧も脈拍も呼吸数も上がるわけですが、そうすることによって、それを性的な興奮によるドキドキであるかのようにだまされてしまうのか、性的な興奮度合いの点数はより高くなる傾向が示されたりしています。

またまた別のある研究では、被験者はアドレナリンを注射されてからインタビューを受けます。 ちょっとしたイタズラで、インタビューする人は妙にハイテンションな陽気な人物だったり、怒りっぽい人だったりします。 このとき、アドレナリンには心臓をドキドキさせる作用があります、とちゃんと説明された被験者は、自分がドキドキしているのは薬のせいだと正しく答えることができます。 しかし、そのような説明をされていない被験者は、自分がドキドキしている理由を、さももっともらしく「インタビュアーがあまりに陽気だったのでつられて陽気になってしまったのです」とか「インタビュアーが怒った態度でいるからこっちも怒ってしまったのです」などとそれっぽい理屈付けをしますし、被験者は本気でそう信じているのです。

上記の3つの実験では、別の理由によって心臓がドキドキしていることを、性的な興奮のせいだとか、インタビュアーの気分状態に影響されたのだとか、私たちの「意識」が勝手に理屈付けをしてしまい、そんな「意識」にだまされて、本当にそんな気がしてきてしまう、ということなのでしょう。

どうやら、私たちの「心」は、こんな風に物事に勝手に何らかの理屈付けをして、納得しようとするところがあるようなのです。

もう1つ、有名なところでは後催眠暗示という現象があります。 被験者に催眠術をかけて、深いトランス状態に入ってもらいます。 催眠状態にある間に、被験者には「あなたは目覚めた後で、私が手を叩くと、窓を開けに行きます。」と暗示を与えます。 そしてこの暗示を忘れるように暗示をかけたうえで、催眠からさまさせます。 そして催眠術者が手をパンと叩くと、被験者は暗示通りに窓を開けに行くわけです。 この時に、被験者になぜそんなことをしたのか?と聞くと、さももっともらしく「部屋の温度が暑かったから」とか「新鮮な空気を吸いたくなったから」とかそれっぽい理屈付けをするのです。 しかも、本人は本気でそれが理由だと思っています。

これは一体何なのか? 詳しい話は、この後で左脳の「理屈付け機能」あるいは「勝手な解釈付け機能」のところでお話ししようと思っていますが、とりあえず、人間の心にはこういう性質(私たちは、私たちの心の動きの本当の理由を知っているわけではないのに、知ってるかのように思ってしまう、という性質)がある・・・という事実は面白いところです。

参考書:

(1) Valins S. Cognitive effects of heart-rate feedback. Journal of Personality and Social Psychology, 1966; 4: 400-408.

(2) Cantor JR, et al. Enhancement of experienced sexual arousal in response to erotic stimuli through misatrribution of unrelated residual excitation. Journal of Personality and Social Psychology, 1975; 32: 69-75.

(3) Schachter S, et al. Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state. Psychol Rev, 1962; 69: 379-399.

『左脳が「私」をでっちあげる?

~左脳の「理屈付け機能」の話』

『壺の中には白い玉と黒い玉が入っていますが、白い玉が70%、黒い玉が30%の割合になっています。 私がこの壺からでたらめに1つ玉を取り出しますので、それがどちらの玉か当ててください。』

こんな課題があったら、どう答えるのが正解でしょうか?

正解は、数学的には、とにかく「白」と答えることです。

計算的には、「とにかく「白」と答える」やり方で当たるのが、

0.7(白が出る確率)×1(「白」と答える頻度)+0.3(黒が出る確率)×0(「黒」と答える頻度)=70%

であるのに対して、「7割は「白」と答えて、時々3割くらいの割合でそろそろかなというときに「黒」と答える」やり方だと、

0.7×0.7+0.3×0.3=58%

となり、後者のやり方は当たる確率が低くなるからです。 ところが、ほとんどの人は後者のやり方をしてしまうことがわかっています。

しかも、さらに不思議なことに、人間よりもはるかに全般的な知能が低いはずのネズミなどの実験動物は前者のやり方をする傾向があり、結果として人間様よりも出来が良いのです。

なぜなのでしょう?

ここに、「左脳」には世界を当て推量的に見ていく傾向があること(そして、その勝手な解釈は時々はずれてしまうこと)の問題の一端が表れているのです。

「分割脳実験」というのがあります。 脳の解剖のところで(『そら脳は広いです、世界がすっぽり入ります。』を参照ください)、人間の大脳は左右に分かれていて、右脳と左脳を「脳梁」という神経線維の束がつないでいることをお話ししました。 この「脳梁」を切断された患者さんを使った認知機能の実験を総称して「分割脳実験」と呼ぶのです。

(脳が勝手な放電を起こしてしまい、臨床的には「ひきつけ」発作を繰り返してしまう「てんかん」という脳の疾患があります。 通常は「てんかん」は抗てんかん薬という薬を使って、脳の勝手な放電を抑えていく治療をするのですが、いくら薬を使っても抑えきれない難しいケースも時々あります。 こうした難治のてんかん患者さんを対象に、脳外科的な処置が行われることがあり、左右の脳を外科的に切り離すことによって、脳の放電が脳全体に及ぶことを防ぐやり方があるのです。 「分割脳」はこうした手術の結果です。)

分割脳の患者さんでは、右脳と左脳は「脳梁」による相互コミュニケーションがないために、ほぼ完全に分断されていることになります。

この状態を利用して、右脳のみ、あるいは左脳のみ、に別々の情報を与え、それぞれがどのように処理されるかを見ていくことができます。

たとえば、右手で触っているものの身体感覚の情報は左脳に行きますが、右脳には行きません。 なので、患者さんの左脳は右手が何を触っているのかを知っていますが、右脳は知らないのです。

同様に、視野の右側に映し出された情報は左脳に行きますが、「脳梁」が分断されているため、右脳には行きません。 逆に、視野の左側に映し出された情報は右脳には行きますが、左右の交通が遮断されているため、左脳には行きません。

こうして、右脳と左脳が別々にどのように情報を処理し、どのように私たちの「心」をつくっているのかを調べることができるわけです。

こうして実験を繰り返していくと、先ほどちらっとお話しした、左脳の「世界を当て推量的に見ていく傾向があること(そして、その勝手な解釈は時々はずれてしまうこと)の問題」が出てきたのです。

たとえば、最初の部分に示した確率問題です。 この課題を左脳だけに与えると、患者はやはり人間らしい間違いをします。 つまり、時々出てくるかもしれない「黒い玉」にかけて、約3割くらい「黒」と答えてしまうのです。 ところが、同じ課題を右脳だけに与えると、冷静に「白」とだけ答えるという正しい判断をすることができます。

記憶課題についても似たようなことが起こります。 右脳と左脳を別々に調べてみると、左脳は(ありもしなかったことを憶えていると勘違いしてしまう)間違えが多くなります。 それに対して右脳は間違いはしません。

(記憶が間違いを起こすことは、「偽りの記憶 false memory」の問題として知られているところですが、このことは別のところ(『記憶の中で・・・ パートI~III』)で扱います。)

つまり、左脳には、「世界」を理解し方向付けをしよう、ややでっち上げ的な当て推量になってしまっても良いから解釈をつくってしまおう、とするところがあるのです。 なので、記憶が曖昧なところがあると、でっち上げ的な記憶を当て推量で埋め合わせてしまい、それなりに体裁を整えてしまうので「記憶間違い」が起きることになります(これが行き過ぎると「作話 confabulation」という病状になります。 これはアルコール依存症の人や行き過ぎた拒食症の人がなる可能性のある「コルサコフ症候群」で有名な症状ですが、もともと左脳に備わっている機能なのです)。 確率課題でも「きっとこうだろう」とやまをはるようなことをしてしまうので、かえって失敗することになるのです。

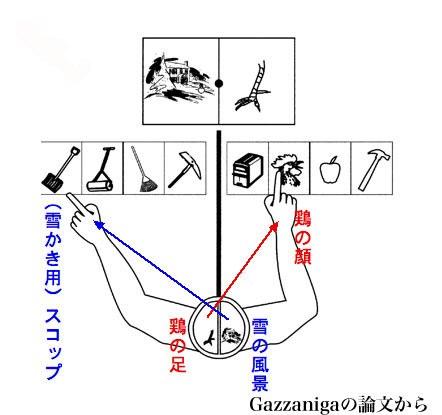

もっと強烈な実験があります。 「分割脳」の患者さんの右脳と左脳に別々の情報を与えて、どう反応するかを見るという課題(simultaneous concept test)です。

たとえば、右側の視野に「鶏の足」の絵を、左側の視野に「雪の風景」の絵を、それぞれ同時に提示します。 すると脳の解剖のところでやったように、「鶏の足」の絵は左脳の視覚野に、「雪の風景」は右脳の視覚野にそれぞれ投影されます。

患者さんの左右の手元には、それぞれ、いろんな絵が選択できるようにおいてあり、今見ている絵と関連する絵を選択するように指示されます。

すると、患者さんの左脳には「鶏の足」というイメージがありますから、左脳が支配する右手はそれに関連した絵として「鶏の顔」の絵を選択します。 同様に、患者さんの右脳には「雪の風景」というイメージがありますから、右脳が支配する左手はそれに関連した絵として「(雪かき用の)スコップ」を選択します。

ところが、患者さんの左脳には言語中枢がありますが、右脳にはありません。 なので、右脳はなぜ自分が「雪の風景」に関連した「(雪かき用の)スコップ」を選択したのか、理由を言語的に説明できないのです。

この状況で、患者に理由をたずねると、こんな答えがかえってきました:『当たり前です。「鶏の足」といったら「鶏の顔」でしょう。そして鶏小屋の糞を掃除するためには「スコップ」がいるでしょう?』

つまり、ここで左脳は右脳が支配する左手が何をやっているかを観察し、左脳なりの仕方で(左脳が知っている範囲内の情報による当て推量で)その行動の理由を解釈した、ということです。

こうなってくると、私たちが普通に自分の「意志」だと意識していることは、本当にそうなのだろうか?とかなり疑わしくなってきます。 私たちの本当の行動動機がどうであるかにおかまいなく、左脳が勝手な当て推量をしていかにもそれっぽい「意志」を後付ででっち上げているだけなのではないか?と。

たぶん、本当にそうなのです。 それが私たちが意識的に感じる「意志」とか「私」の正体なのでしょう。

参考書:

Gazzaniga MS. Cerebral specialization and interhemispheric communication. Brain, 2000; 123: 1293-1326.

『視覚的filling inの実験』

脳は情報の不足しているところを勝手に埋めてしまう傾向がある・・・、という話をしました。

今回の話は、前回のものとはレベルもメカニズムもちょっと違う話ではあるのですが、視覚における「filling in」という現象についてです。

私たちの目は、もともと視神経が眼球からでていく部分は視覚を感じることができず、「盲点」という部分があります。 ところが、私たちは普段はそんな「盲点」があることに気づいていません。 私たちの誰もが私たちの視野に特別な欠損があるなど普段は全く意識しないのです。 (眼科で視野検査を受けたことがある人ならおわかりでしょう。 私たちがまっすぐ前を注視していると、中心点の少し外側にものをみることができない部分があるのです。 視野検査などで目印が動かされいくなかで、その部分に行くとふと目印が見えなくなってしまうことで気づくのです。 )

「盲点」によって欠損しているはずの視野は、私たちの脳が勝手にそれっぽい映像(周囲の景色と同じようなパターン)で埋めてしまっているために、気づかないのです。

同様に、大脳皮質の後頭葉の一部分がやられてしまうと、視野の一部が欠損します。 にも関わらず、本人の視野は「ここが欠損しています」ということがすぐにわかるように、黒くぬけてしまうものではなく、何となく周囲の画像を適当に埋め合わせてそれっぽい視覚をつくりだしてしまうので、普段の生活の中では、ほとんど気づくことはありません。

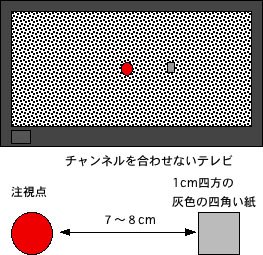

「健常者」である皆様にも、すぐに体感できる実験があります。 視覚において「filling in」と呼ばれる現象が起こることです。

まず、ポストイットでも何でもいいので、張り付く紙を用意します。1つは「注視点」ように小さく丸く切っておきます。 もう1つは「fill in」させる場所として、1cm四方くらいの四角形に切り抜き、クレヨンとかで灰色に塗っておきます。

これをテレビの画面に貼り付けます。 注視点の小さな丸い紙と「fill in」させる四角い紙とは横方向に7~8cmほど離しておきましょう。

テレビから1mほど離れて、テレビのスイッチを入れます。 しかしあえてチャンネルを合わせずに「砂嵐」の画面になるようにします。 テレビ画面上にはノイズしか出てきません。

この状態で、注視点から目をそらさずにじっと見つめていきます。10秒ほど見つめていると、ふと四角い灰色の紙が見えなくなっていることに気づくはずです。 四角い紙があったはずの場所も、周囲と同じように「砂嵐」になっているのです。

さらにこの状態で、急にテレビのスイッチを落として真っ黒にします。 すると、その後10秒ほど、四角い紙のあった場所にだけ小さく「砂嵐」が見えることがあります。

これが視覚における「filling in」という現象です。

脳が、いかに能動的に欠けている情報をそのままにしておかず、勝手に埋め合わせてしまっているかが、ここでもおわかりになると思います。

参考書:

Ramachandran VS, et al. Perceptual fading of visual texture borders. Vision Res. 1993; 33: 717-721

『幻の身体

~ファントム肢の話』

時は1797年、イギリス海軍のネルソン提督はカナリア諸島のテネリフェ島攻略作戦で右腕を負傷し、切断することになってしまいました。 不思議なのは、その後で、ネルソン提督は無くなったはずの右手がまだそこにあるかのような感覚が続いたのです。 しかも、右手はぐっと握られ、指の爪が手のひらに食い込んでいくようなはっきりとした感覚を伴う痛みさえあったのです。 当時、こうした現象は肉体が無くなった後でも存在し続ける「魂」が実在する証拠とさえ考えられていました。

切断などで無くした身体の一部が、その後も存在し続けるかのような感覚を生じる現象を、「幻肢 phantom limb」と言います。 これはそんなに珍しい現象ではなく、事故や病気で腕や脚を切断した患者さんにしばしば見られるものです。 時には、ネルソン提督のような、奇妙な痛みをともなってしまうこともありますし、本当はないはずの手足が動いているかのような感覚を生じることもあります。 さらに、「幻肢」を生じるのは上肢や下肢だけでなく、癌手術の後の女性の乳房や男性の陰茎にも生じた記録があります。 不思議なことに、女性の乳房は切除されてなくなった後でも月経前になると張る感じが生じましたし、男性の陰茎は無くなっているはずなのに勃起する感じがありありと生じたのでした。

これは一体何なのか? 本当に肉体が滅びたあとでも生き続ける「魂」があるために生じている現象なのか?

昔は、切断された末梢神経が炎症を起こしているのが原因なのではないか?とか、心理的な原因なのではないか?とか言われていましたが、どちらも間違いでした。

答えは、脳の中にあったのです。

以前に、脳の解剖の話をしたときに(『そら脳は広いです、世界がすっぽり入ります。』を参照ください)、大脳の一次運動野にも一次感覚野にも、私たちの「身体」をそっくりそのまま表象する「脳の中のこびと」=ホムンキュルスがあることをお話ししました。

例えば、私たちの右手の感覚は左側の一次感覚野の手の部分が支配しているわけです。 ホムンキュルスの絵を見てください。 「手」の領域は、「腕」の領域と「顔面」の領域の間にあります。

ここで、戦争や事故、あるいは病気のために右腕を肘から下で切断するような手術を受けたとします。 私たちの「身体」としての右手はなくなりますが、脳の中のホムンキュルスは無傷です。 つまり、これまで一次感覚野で右手の感覚を支配していた神経たちは、急に主をなくしてしまうことになるのです。 (まあ、脳の神経と末梢の「手」とどっちが主でどっちが従かというと微妙ですが・・・)

すると、どうなるのか?

驚いたことにというか、なんというか、主を失った一次感覚野の神経達は、となりの領域にある部分を支配するようになるのです。 つまり、「手」の上隣は「腕」の領域ですし、下隣は「顔面」の領域ですから、腕や顔面の感覚が主を失った神経達に入ってくることになります。

この結果、例えば「腕」や「顔面」を触ると、新たにそこを支配するようになった、これまでは「手」を支配していた、一次感覚野の神経達が反応することになり、あたかも「手」を触られているかのような感覚を生じるのです。 これが「幻肢」の正体だったのです。

人間の身体は、脳の働きは、不思議なこといっぱいです。

参考書:

(1) Ramachandran VS. Behavioral and megneticoenchephalographic correlates of plasticity in the adult brain. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1993; 90: 10413-10420.

(2) Ramachandran VS. Consciousness and body image: lessons from phantom limbs, Capgras syndrome and pain asymbolia. Phil Trans R Soc Lond B, 1998; 353: 1851-1859.

(3) Fisher CM. Phantom erection after amputation of penis. case description and review of the relevant literature in phantoms. Can J Neurol Sci, 1999; 26: 53-56.

『鏡の国の「私」

~ミラー・ニューロンの話』

Cさんは41歳の、右利きの、ごく普通の女性でした。 たった1つ、彼女は他の人の感覚を自分自身の感覚として感じてしまうこと以外は・・・

彼女は目の前にいる人の感覚を、まるで彼女自身の姿を鏡に映したように、彼女自身の身体の感覚として感じるのでした。 例えば、目の前にいる人が右側のほほを誰かに触れられるのを見ると、彼女自身の左側のほほを触れられたように感じるのでした。 彼女は他人の感覚について見たままを非常に正確に彼女自身の身体に感じるのでした。 彼女にとっては、こうした感覚は物心つくころからずっとあり、彼女にとっては普通のことでした。 あまりに普通だったので、彼女以外のほとんどの人はそんな風に感じることはないと知ったときに、彼女はすごく驚いたほどでした。 さらに、驚いたことに、Cさんの姪も同じような能力を持っていたのでした・・・。(文献(1)から)

このCさんの脳の中はどう動いているのか? 研究者たちはCさんの脳の活動をfMRIという脳の活動性を画像診断する装置にCさんを入れて、Cさんに誰かが触れられる様子、人間ではない物体が触れられる様子、を見せながらCさんの一次感覚野などの部位がどのように活動しているかを調べました。 その結果、Cさんの脳は人間ではない物体が触れられたときには、特別な活動を示さなかったのですが、誰か他の人間が触れられるのを見たときには、一次感覚野、二次感覚野などが(一般の「健常者」に比較して)、あたかも自分自身が触れられているかのように、すごく活動していることが示されたのです。

これは一体何なのでしょう? Cさんは他人の感覚を文字通り自分自身の感覚のように感じることができるのですが、これは特殊なことなのでしょうか?

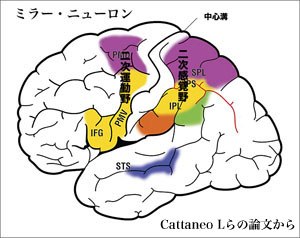

今から10年以上前に、サル以上の動物の脳には「ミラー・ニューロン」と呼ばれる機能を持った神経細胞が存在することが知られるようになりました。 ミラー・ニューロンが最初に見つかったのは、サルの二次運動野、つまり私たちが何かの行動をするときに、その運動をプログラムする機能をつかさどっている脳の領域においてでした。

例えば、サルが食べ物をつかんで口に運ぶという行動をしているときに、別のサルにその様子を見せます。 すると、「食べ物をつかんで口に運ぶ」という行動プログラムをつかさどっている神経細胞が、その様子をただ見ているだけのサルの脳の中でも、活動するようになることがわかってきたのです。 このように、他者の行動やその行動動機を自分のことであるかのように反応する脳の細胞のことを「ミラー・ニューロン」と呼ぶようになりました。 ミラー・ニューロンは、目で見て反応するだけでなく、目で見なくてもごそごそと聞こえる物音から「あ、こんなことをしているんだな」とわかるものであっても反応することも示されました。 また、ある行動(例えば、食べものをつかんで口に運ぶという行動)を途中で見えなくさせても、その行動のなりゆきを予測してミラー・ニューロンは活動するものであることも示されました。

そして、このミラー・ニューロンの働きは、「もの」が相手では機能せず、「人(あるいはサル)」など生きており、感覚があり、感情があり、意志を持っているものだけが対象になっているのでした。

こうして「ミラー・ニューロン」は、サル以上の私たちの「共感性」や「模倣」の基礎にある、ものすごく基本的な脳の機能なのだろう・・・と見なされるようになったのです。

そのうち、「ミラー・ニューロン」は、何も運動系だけでないことが分かってきました。 身体感覚にも、情動や感情にも、「ミラー」と呼ばれる性質があることが次第に明らかになってきました。

つまり、私たちは、他者がどんな感覚を持っているのか、どんな感情でいるのか、どんな意図を持ってどんな行動をしようとしているのか、そういったことすべてを「(文字通り)あたかも自分自身のことであるかのように反応する」神経細胞の機能を備えていることが分かってきたのです。 サル以上の私たちは、この機能を基礎に、他者というものの存在を、対人関係や社会といったものを、より複雑に、より正確に理解していくことができるようになっていったのでしょう。

しかし、困ったことが起きます。 私たちが目の前にいる誰かが触れられたときに、私たちの感覚系の「ミラー・ニューロン」が、それがあたかも私たち自身の身体に起こったことであるかのように反応すると、本当に私たち自身の身体に起こったことなのか、見ていて鏡像のように反応しているだけなのか、わからなくなるのです。 幸いなことに、というかなんというか、私たちの脳は、本当に私たち自身が触れられているのかどうかをちゃんとチェックし、私たち自身が触れられていると判断されるときには、自分自身の感覚として、私たち自身が本当には触れられていないときには、ただの他人の感覚に共感しての感覚だとして、理解するようになっているようです。

運動系のミラー・ニューロンについでも同様です。 (そうしないと、誰かが何かをしているのを見るたびに、ほぼオートマチックに自分の身体が勝手に動いてしまうことになります。) 何らかの仕方でチェック機能が働き、「私」と「他者」を分別しており、ミラー・ニューロンの活動を抑制する機能も存在しているのでしょう。

冒頭に出てきたCさんは、そうした分別の機能が欠けた人だったということなのでしょう。 あ、いや、Cさんが別に分別の欠けた大人だと言っているのではありません。

参考書:

(1) Blakemore SJ, et al. Somatosensory activtions during the observation of touch and a case od vision-touch synaesthesia. Brain, 2005; 128: 1571-1583.

(2) Cattaneo L, et al. The mirror neuron system. Arch Neurol, 2009; 66: 557-560.

(3) Gallese V. Before and below 'theory of mind': embodied simulation and the neural correlates of social cognition. Phil Trans R Soc B, 2007; 362: 659-669.

『私が感じる私の身体は本当に私の身体なのか? パートI』

ミラー・ニューロンの話のところで、私たちには他人が感じる感覚、動作、感情などを、あたかも私たち自身が感じているかのように感じる機能があることを取り上げました。 目の前の人が食べ物をつかんで口に運ぶ動作をしているのを見ると、同じ行動をプログラムする脳の中の神経細胞が活動しますし、目の前の人が誰かに触れられたり、痛い思いをしているのを見ると、同じ感覚をつかさどる脳の中の神経細胞が活動するのです。 あたかも鏡像のように、私たちの脳は目の前にいる人の脳とシンクロする機能がもともとあるのであり、これが私たちの「共感性」という心の機能のベースになっているのだろう、という話でした。

しかし、「健常者」である私たちは、目の前にいる人と同じような感覚を感じることができるとはいえ、それを自分自身の感覚と混同してしまうことはありません。 ミラー・ニューロンの話に出てきた症例Cさんのように、自分自身の感覚としては感じることがないのです。

これは、神経細胞の「ミラー」機能が、たとえば視覚情報など別の情報を総合して「これは私自身の感覚のはずがない」と判断した上で、抑制されるからだろうと考えられています。

たとえば、目の前の人が第三者にほほをひっぱたかれたとします。 それを見ている私たちの感覚をつかさどる脳の中の神経細胞は「ミラー」機能によって、同じように活動をはじめます。 ところが、私たちの目に入ってくる視覚情報は、ひっぱたかれているのは目の前にいる他人であり、自分ではないのだということを知らせてきます。 視覚情報以外のいろいろな情報(身体の別の部分の感覚や、運動機能をモニターしている感覚など)を総合してみても、どうやらひっぱたかれて痛い思いをしているのは、目の前にいる他人であり、自分ではないのだ、という結論になります。 すると、私たちの感覚をつかさどる脳の中の神経細胞は、その「ミラー」機能を抑えられ、目の前の他人がひっぱたかれている痛みを「共感」として感じることはできても、文字通りの自分の痛みとして混同してしまうことはないわけです。

では、そうした情報の統合による修正がうまくいかなかったらどうなってしまうのか? やっぱり、自分の感覚と他人の感覚を混同してしまうのでしょうか?

それが症例Cさんの場合なのでしょうが、他にもそういうことが起こるのでしょうか?

ここで『幻の身体』に出てきた「幻肢 phantom limb」を生じた患者さんに再登場してもらいます。

「幻肢」現象の話に出てきたRamachandran先生は、かなりいたずら好きな人のようで、「これは絶対ちょっとしたいたずら心からやった実験だろう・・・」と思うような、思いつき的と見える実験をいくつか行って発表しています。 そのいくつかをここでも取り上げてみようと思うのです。

まず、「幻肢」現象によって、右腕の肘から下が切断されているのに、右腕があった場所にあたかもまだ右腕があるかのような感覚がある患者さんがいます。

その患者さんの「幻の右手」があるのとすぐ隣に、全くの他人の右手を置いてみます。 この状態で、全くの他人の右手を第三者が触るのを患者さんが見ます。 すると、予想通り、患者さんは自分の「幻の右手」に誰かが触ったように感じたのです。 Ramachandran先生の実験では、「幻肢」のある患者さんたち4人に実施して、全員に同じ現象が起こったのです。

これは、おそらくは「ミラー・ニューロン」の働きのためでしょう。 つまり、他人の手が触れられているのを見て、自分の手が触れられていると感じる感覚をつかさどる脳の中の神経細胞が活動します。 しかし、本人の本物の腕が存在しませんし、「幻の腕」が存在してしまっているこの患者さんの場合、視覚的な情報での修正がきかないばかりか、本人の「幻の腕」のとなりに置かれている他人の腕が自分の腕であるかのような錯覚が起こってしまうこともあって、ミラー・ニューロンの活動性を抑制できないのでしょう。

実験に参加した患者の一人は、この現象にすごく驚きました。 そして家に帰って、同じ事を妻にしてもらったのです。 つまり、患者の「幻の腕」の隣に妻の腕を置き、妻が妻の腕をさすると、患者の「幻の腕」にずっとあった痛みがやわらぐことを憶えたのでした。

参考書:

Ramachandran VS, et al. Sensations evoked in patients with amputation from watching an individual whose corresponding limb is being touched. Arch Neurol, 2009; 66: 1281-1284

『私が感じる私の身体は本当に私の身体なのか? パートII』

Ramachandran先生のいたずら的実験は続きます。 「幻肢」現象が生じている患者さんに、自分の幻肢と同じ部分を触れられている他人を見せると、「ミラー・ニューロン」の機能のためか、それを自分自身の幻肢への感覚であるかのように感じてしまうという話がありました。

ならば、「他人の手」を借りるまでもありません。 もともと私たちには手も足も2本ありますから、切断していない方の手や足を鏡に映して、あたかも反対側の手や足であるかのように見せてしまえば良いのではないでしょうか?

おそらくそう考えての、Ramachandran先生の次の実験が始まりました。

「幻肢」現象を生じている患者さんの中には、「幻肢」を随意的に動かせる(と感じている)人もいますが、「幻肢」が変な格好に麻痺してしまっていると感じる人もいます。 中には「幻肢」が変につっぱっていたり、無いはずの手を握りすぎて無いはずの指が無いはずの手のひらに食い込んでしまって痛みを生じている人もいます。

「幻肢」が麻痺したように感じる人というのは、切断した腕や脚が切断する直前に麻痺していて、その麻痺しているという感覚を脳が覚えたまま切断されてしまい、「麻痺ししている」という感覚を消去できないからなのではないか?という仮説を立てることができます。 であれば、「幻肢」を再び動かすことに成功すれば、「麻痺している」という記憶を消去できるのではないか?

こうして鏡による錯覚を利用した「鏡療法 mirror therapy」の実験になります。

実験に使う「鏡箱」は、60cm四方の四角い箱の上面と前面を取り払い、真ん中に左右を隔てる鏡を入れます。 この「鏡箱」の鏡で隔てられた左右に、患者さんの両腕を入れてもらいます。 「両腕」とはいっても、片方は実際には切除されてなくなっており、「幻肢」が存在するだけですが。 この状態で、健常な腕が入っている方を斜め上からのぞき込むと、鏡に映った健常な腕は、あたかももう片方の、無くなっているはずの腕のように錯覚します。 そして、患者さんには左右の手を握って、開いて、など同じように動かすように指示します。 患者さんの頭の中では(「幻肢」となっている無いはずの手も含めて)左右の手を同じように握ったり開いたりしているわけです。 そして斜め上から見た「錯覚」でも、もう片方の手が本当に動いているように見えるのです。 すると、おどろいたことに、患者さんからすると「幻肢」が動いているように見えるばかりか、動いている、動かしているという感覚さえ生じるようになるのでした。 それに関連して、「幻肢」に生じていたつっぱり感も、痛みも、なくなっていったのでした。

(この結果に気をよくしたRamachandran先生たちは、「鏡療法」を使って幻肢痛や脳梗塞後の半身麻痺などのリハビリテーションに応用するようになったのでした。)

これはいったい何が起こっているのか?

どうやら、私たちの脳の中では、視覚、触覚、筋肉の位置や動きの感覚、などのいろいろな情報が統合されて、私たちに何が起こっているのかを判断しているようなのですが、その中でも「視覚」が結構大きな決定力を持っているらしい、ということなのでしょう。

こうしたことは、私たち普通の「健常者」にも、ある程度は起こることのようです。

これに関連して、Ramachandran先生や似たような研究をしている研究者たちは、いくつかの興味深い実験を紹介しています。

I.自分の鼻が伸びる錯覚

まず、被験者には目隠しをして座ってもらいます。 その被験者の前に、同じ方向を向いて助手が座ります。 術者は被験者の人差し指を持ち、被験者の前に座っている助手の鼻を触らせます。 「ぽん、ぽん」とできるだけデタラメに触らせます。 それと同時に、完全にシンクロするようにして、術者は自分の人差し指で被験者の鼻を触ります。 それを何度か繰り返していると、次第に被験者は自分の人差し指が触っている鼻が、あたかも自分の鼻であるかのような感覚になってきます。 それは、あたかも自分の鼻がずいぶん離れたへんなところにあるか、あるいはずいぶん伸びて前の方にあるように感じてしまうのです。

II.ゴム製の手が自分の手のように感じる錯覚

東急ハンズとかでゴム製の手の模型を買ってきます。 (あるいはゴム手袋につめものをして手のようにしてしまっても良いかもしれません。 ただし、その場合は被験者は同じゴム手袋をはめていた方が良いでしょう。)

被験者の手は机の下におき、被験者からは見えないようにします。 そのかわりに、机の上にはゴム製の手を置いておきます。 「自分の鼻が伸びる錯覚」と同じように、術者はゴム製の手を「ぽん、ぽん」とできるだけデタラメに、手のいろんな場所を触ったり、さすったりします。 それと同時に、触る場所もタイミングも完全にシンクロするようにして、術者は机の下にある被験者の手を触ったり、さすったりします。 しばらくすると、被験者はゴム製の手の模型があたかも自分の本物の手であるかのような気持ちになってきます。 この状態でゴム製の手の指をへし折るようなことをしてみたり、アイスピックで刺すようなことをしてみると、被験者はびっくりして嫌な汗をかきます。 このゴム製の手が、自分の本当の手のように本気で思ってしまっているからです。

III.自分が自分の外側にいるような感覚におちいる錯覚

大型の鏡を2枚用意し、向かい合わせにします。 被験者はその中に入り、片方の鏡に向かって立ちます。 この状態で自分の人差し指で自分のほほを「ぽん、ぽん」とつつきます。 こうしている様子は、鏡に反射し、その像はさらに鏡に反射し、向かい合わせになった鏡の中で何重にも出てきます。 ここで、本人の後ろ姿が映っている後ろの鏡の像が前の鏡に映っている像に注目します(この像は自分の後ろ姿であり、つついているほほも半分くらいしか見えませんし、自分の目をみることもできません。ここが重要です。)。 注目をつづけていると、次第にその「自分」がなんだか自分ではないような気がしてきますし、ほほをつつかれているのは自分ではない気がしてきます。

こういう実験の結果を見てみると、私たちが普段「私」だと感じている「私」の実体とはなんとあやふやなものであろうか・・・と思えてきます。

左脳の作話機能の話(『左脳が「私」をでっちあげる』)のところでは、私たちが普段感じている私たちの「意識」や「意志」や「心」といったものは、実は錯覚でしかないのではないか、ということを議論しました。

今回のミラー・ニューロンから幻肢に関係する話を振り返ってみると、私たちが感じるもっと基本的な感覚的なものでさえ、「私」と「他者」の見分けもつかないほどあやふやなものであることがわかってきます。

こうしてみると、私たちがわかっている気になっている「私」とは、何なのでしょうか?

これは仮説でしかないのですが、私たちが他人を理解するためにこしらえた脳の機能が「私」というものが存在するかのような錯覚を起こしているだけなのではないかと思うのです。

つまり、私たち人類は、進化の過程の中で、より複雑な「社会」とか「対人関係」を営んでいくために、固有の感情を持ち、行動の方向性を持ち、「心」の動きの方向性を持った「他者」というものの存在を想定することができるようになったのでしょう。 こうしていた方が、「他者」が何らかの「意志」というか、心や行動の方向性を持っていると解釈した方が、他者との関係に展開する未来を予測し、それに対してよりよく適応できるからです。 そして、私たち人類は、この他者を理解するための脳の機能を使って、自分自身も理解するようになったのだろう・・・と。 ですから、私たちの脳の中では固有の「心」を持った「他者」ができることと、固有の「心」を持った「私」ができることは、同時であり等価のことだったのではないでしょうか。

そして、私たちが理解した気になっている「他者」も「私」も、実はそれが真実であるとは言えず、むしろただの解釈の仕方でしかないのであって、錯覚でしかないかもしれない・・・とも言える気がします。

参考書:

(1) Ramachandran VS, et al. The use of visual feedback, in particular mirror visual feedback, in restoring brain function. Brain, 2009; 132: 1693-1710.

(2) McCabe CS, et al. Simulating sensory-motor incongruence in healthy volunteers; implications for a cortical model of pain. Rheumatology, 2005; 44: 509-516.

(3) Alschuler EL, et al. A simple method to stand outside oneself. Perception, 2007; 36: 632-634.

『記憶の中で・・・ パートI』

まずは、次の単語リストを5秒間ほどよく見て覚えてください:

あめ すっぱい まんじゅう

はごたえ もなか おいしい

はちみつ ようかん

にがい きんとん うまい

話は全く変わります。

昔、「精神分析」の創始フロイトがまだ「精神分析」という治療技法を確立していなかった頃、フロイトは「ヒステリー神経症」の患者を対象に、催眠術や記憶の想起を強く要求する方法によって、患者が「抑圧している」昔の記憶を思い出すことこそ、治療になるのだと考えていたことがありました。 (こうした考えはフロイトの初期の頃の考え方であり、大部分間違っていたために、フロイトはこのやり方を途中で改めています。 しかしこのやり方や発想法がすごくインパクトがあったり、その後のやり方や理論体系に比較してわかりやすかったためか、フロイトの「精神分析」というと、過去の記憶を思い出すことだと、未だに間違った理解をしている人が結構います。)

こうして「ヒステリー神経症」の患者さんたちを治療していると、患者さんの多くが子どもの頃に何らかの外傷的体験をしていたり、現在で言うところの性的虐待を受けていたことを「思い出す」ようになったのでした。 「ヒステリー神経症」の患者さんにおいては、こうしたことがあまりにも多かったために、フロイトは「ヒステリー神経症」の原因は(抑圧されて、大人になった今の記憶からは抹消されているけれども)過去の外傷体験の記憶にあるのだ・・・という仮説=「外傷体験説」を唱えた時期がありました。

ところが、フロイトがその後よくよく事実関係をあらってみると、どう考えても患者が子どもの頃にそのような体験をしたことなどありえない・・・というケースも続出してきたのです。

このとき、フロイトは、人間の記憶は歪曲され、ねつ造されることがあるのだ・・・、ということに気づいたようなのですが、そのことについての科学的な追求はあまりしませんでした。 ただ治療技法として、患者さんが「思い出す」記憶の真偽を云々することはやめよう、それが事実であったとか、記憶の歪曲によるねつ造された記憶であったとかが大切なのではなく、今の患者さんの心の中ではそれが真実になっており心を苦しめていることが問題なのだ、と考えるようにしよう、というスタンスになっていったのでした。

それから時は流れ、100年ほどが過ぎ、先進国では親による子どもへの虐待(身体的虐待、性的虐待、ネグレクトなど)が社会問題になるようになりました。 すると、子どもの頃に受けた虐待という体験がその後の精神に与える悪影響について関心が高まってきました。 こうした中で、再び、摂食障害や「神経症」の治療のためにカウンセリングや心理療法を受けている患者さんの中に、小児期の性的虐待、身体的虐待などの外傷的体験の記憶を「思い出す」人たちがいることが注目されるようになりました。

そして、その頃の(1980年代~1990年代)心理カウンセラーの中には、フロイトの後半のスタンスは人間として間違っていて、むしろ「被害」にあった患者さんと一緒に、過去の外傷体験を起こした「加害者」と戦っていくことこそ治療になるのだ・・・と考えた人たちがいました。 そうした心理カウンセラーは、患者が「思い出した」虐待の記憶にもとづいて、虐待をしてきた大人達、つまり患者の親を相手に裁判を起こすことを勧めたのでした。 そして、この時代、摂食障害やB群パーソナリティ障害、ヒステリー神経症などの子どもを持つ多くの親が裁判にかけられたのです。

ところが・・・またしても100年前にフロイトがぶつかったのと同じ壁が出てきました。 つまり、「思い出された」過去の記憶が、どう物的証拠を検証しても本当に起こったことであるはずがない・・・というケースが続いたのです。

ただ、この記憶の歪曲とねつ造の問題について、今回は科学的な追求がなされることになりました。

私たちが正しいと信じている記憶は、いったいどこまで信用できるものなのか?

その後、積み重ねられた科学的な研究の結果は、私たちの記憶は驚くほど信用できないものであることを、次々と示して行くことになったのでした。

ところで、一番最初にお見せした単語のリストを覚えているでしょうか?

では、質問です。

「あおい」という単語はありましたか?

「さんかく」はどうでしょうか?

「あまい」はありましたか?

これが記憶の心理学でいうところの「DRMパラダイム」と呼ばれる実験です。 「DRM」とは、こういう感じの実験をつくりだした研究者(Deese, Roediger, McDermott)の頭文字をとっているものです。

似たようなものに、「ベッド、おやすみ、おきる、つかれた、ゆめ、さめる、いびき、ふとん、いねむり、ひるね、あんらく、あくび」などの単語を見せて記憶してもらい、その後で「ねむい」という単語があったかどうかを聞くというのもあります。

さて、最初の単語リストの問題に戻ります。 上記のような質問をすると、約7~8割もの人が「あまい」という単語はあったと答えます。 もちろん、「あまい」という単語はありません。

これは一体なぜなのか?

どうやら、記憶をつくることも、記憶を呼び起こすことも、私たちが普通に考えているよりもかなり能動的な心の活動らしい・・・ということは言えそうです。 つまり、私たちが何かを記憶するとき、ただありのままに、網膜に焼き付けるように、脳内VTRにおさめるように、記憶するのではなく、私たちの脳内にある既存の記憶データと関連づけをしながら整理していく、ということを無意識的かつ瞬時に行っているようなのです。 そして、このときに記憶しようとしているデータに「もれ」があると、それをまた例によって「それっぽいもの」で自動的に埋め合わせ(filling in)してしまう機能もそなわっているようなのです。

今回の「DRMパラダイム」について言うと、「あめ」とか「もなか」といった甘い食べものの単語が出てきますし、「すっぱい」とか「はごたえ」といった味覚を表現する単語が出てきます。 単語リストには「あまい」という単語がデータの「もれ」として意図的につくられているのです。 これを記憶するとき、私たちの心は、このもれているデータをほぼ無意識的に瞬時に埋め合わせしようとしますし、「あまい」という概念との関連づけをして記憶してしまいます。 なので、本当には単語リストになかった「あまい」という単語が、あたかもあったかのように「思い出し」てしまうのです。

参考書:

(1) Loftus EF. Planting misinformation in the human mind: a 30-year investigation of the malleability of memory. Learn Memm 2005; 12: 361-366.

(2) Roediger HL, et al. Factors that determine false recall: a multiple regression analysis. Psychonomic Bulletin & Review, 2001; 8: 385-407.

(3) Loftus EF. Repressed memory accusations: devastated families and devastated patients. Applied Cognitive Psychology, 1997; 11: 25-30.

『記憶の中で・・・ パートII

~目撃証言は話半分に聞け』

記憶の不正確さの問題が心理学の中で関心を集めたのは、交通事故や犯罪などの目撃証言がどの程度信用できるものなのか? という疑問からでした。

ほとんどの場合、目撃証言が重要になってくるのは、ほんの一瞬の出来事についてです。

例えば、交通事故があった時に、車はどのくらいのスピードが出ていたか? その時に信号は赤だったか、青だったか? 出来事はどんな順序で起こったのか? などなど。 これはすべてはほんの一瞬の出来事です。

あるいは犯罪事件の目撃証言もだいたいにおいて一瞬の出来事です。 犯人は何人だったか? どのくらいの背の高さだったか? どんな服装をしていたか? どんな身体の、顔の特徴があったか? 出来事はどんな順序で起こったのか? などなど。 これらもだいたいほんの一瞬の出来事です。 (だいたい、犯罪なんてのんびりしていたら警察が来てしまいますから。)

こうしたほんの一瞬の出来事を、私たちはどれだけ正確に覚えているものなのでしょうか?

米国の認知心理学者であるLoftus先生たちの数多くの研究結果によって、私たちの記憶は、その後の「取り調べ」などによって容易に歪曲されたりねつ造されたりしてしまうような脆弱性を持っていることが示されています。

「取り調べ」などの中で、事件についての「質問」が少しでも記憶を特定の方向に導くような誘導尋問的なものであると、その事件についての私たちの記憶は影響を受けてしまいます。

例えば、ある研究では、被験者にバスケットボールの試合を見てもらった後で、ある特定の選手について、

『あの選手はどのくらい背が高かったですか?』と聞かれる場合と、

『あの選手はとのくらい背が低かったですか?』と聞かれる場合では、被験者が答える身長についての推測値にずいぶん差が出てしまうことが示されています。 つまり、「どのくらい高かったですか」という質問に比べて、「どのくらい低かったですか?」という質問では、問題としている選手の背が低いことが前提条件のような質問になっている(「背が低い」という概念に誘導している)ために、「どのくらい背が高かったですか?」と聞かれた被験者の回答を平均すると190cmになったのに対して、「どのくらい背が低かったですか?」と誘導的に聞かれた被験者の回答を平均すると平均175cmとずいぶん低くなってしまったのです。

同様に、よく運転免許の講習会とかで見させられる交通事故のビデオを被験者に見せてみます。 ビデオを見せ終わった後で、その事故の状況について、

『あの自動車はどのくらいのスピードで突っ込んで行ったでしょうか?』と聞かれる場合と、

『あの自動車はどのくらいのスピードで接触したでしょうか?』と聞かれる場合とでは、被験者が推測するスピードにずいぶん差が出てしまうのでした。 つまり、「突っ込んで行った」と表現された被験者は平均すると時速40km程度を推測したのに対して、「接触した」と表現された被験者は平均すると時速32km程度の推測でした。

このような「暗示的な質問」の代表格は、「質問の中にあたかも当然のように嘘が入っているもの」です。

例えば、交通事故の目撃証言において、本当は問題とする自動車は赤信号を無視して交差点に入ってきたのではないのに、わざと嘘を入れて次のような質問をします:『その自動車が赤信号を無視して交差点に入ってきたとき、どのくらいのスピードでしたか?』

このように質問されてしまうと、目撃者は「あれ? 信号は赤だったかな?」と少しは思うでしょうが、この質問は信号が赤であったことは当たり前のこととしているので、何となくそういう気になってきて、自分の方が勘違いしていたような気がしてきて、自分の記憶を書き換えてしまうのです。 その結果、後日(例えば1、2週間経った頃に)もう一度事件について聞いてみると、「信号は赤だったのに、その車は交差点に入ってきたのです。」と証言することになってしまうわけです。

また、別の実験では、被験者に大学紛争の頃の記録映画を見せます。 授業中に8人のデモ学生の集団が乱入してきて、大騒ぎをした後に出て行く・・・という3分程度の出来事です。 被験者たちは、この映像を見せられたすぐ後で「暗示的な質問」として、『授業に乱入してきた4人のデモ学生たちのリーダーは男性でしたか?』という質問か、『授業に乱入してきた12人のデモ学生達のリーダーは男性でしたか?』という質問のどちらかをされます。

その1週間後で、『授業に乱入してきたデモ学生は何人いましたか?』という質問をされると、「デモ学生は4人だった」という嘘の記憶を植え付けられた被験者は平均すると6.4人だと答えており、「デモ学生は12人だった」という嘘の記憶を植え付けられた被験者は平均すると8.9人だと答えていました。

こんな風に、一見すると何てことはないような誘導的な質問(leading question)をされることによって、私たちの記憶は実に簡単に歪曲されてしまうことが示されたのです。

そして、こうした質問が一見何てことはないように見えてしまうこともあって、結構平気で警察の取り調べや裁判での質問で「誘導尋問」と見なされることもなく、使われていることはあるでしょう。

実際、過去には本人がやっていないような犯罪を、警察の取り調べで何度も何度も質問されているうちに、何となく自分がしたような気がしてきて、犯罪の記憶を「思い出して」自白してしまった・・・というケースが幾つかあるようです。 そのくらい、私たちの記憶は脆弱なものなのでしょう。

※最近、日本でも米国の「陪審員制度」のような「裁判員裁判」が始まったわけですし、一般の人々も、こうした「目撃証言は(特に複数回の「取り調べ」を受けてしまった後のものは)結構信用できないものである」ということをしっかり認識しないといけないかもしれません・・・

参考書:

(1) Loftus EF, et al. Reconstruction of automobile destruction: an example of the interaction between language and memory. Journal of Verval Learning and Verval Behavior, 1974; 13: 585-589.

(2) Loftus EF. Leading questions and the eyewitness report. Cognitive Psychology, 1975; 7: 560-572.

http://socialecology.uci.edu/faculty/eloftus/

『記憶の中で・・・ パートIII

~思い出はあわくはかなく』

『記憶の中で・・・パートII』の中で、私たちは誘導的な質問をされ続けていると、そして何らかの記憶を思い出すように強要されていると、本当はありもしなかった「偽りの記憶 false memory」をつくりだしてしまう傾向がある、ということをお話ししました。

にわかには信じがたい話かもしれませんが・・・

米国のカリフォルニア州で、幼稚園の保母さんたちが園児に対して性的虐待をはたらいたということで訴えられた事件がありました。被害にあったという園児本人の訴えや、保母さんたちによる残虐行為を目撃した園児たちの証言によって裁判が起こされたのです。どんなにひどい残虐行為があったかというと、例えば、ある園児は友達が湖に放り込まれてサメに食べられそうになっていたところを助けたことを証言しました。また別の園児は空飛ぶ円盤に乗せられたりしていました。いやあ、ありえない話です。しかし、それでも幼稚園の先生たちは訴えられ、裁判で有罪になり収監されてしまいました。 (こう考えると米国の裁判制度は恐ろしいところがあります。)

また同じ米国のニュージャージー州では、養護学校に勤める女性の先生が生徒たちに虐待をしたとのことで捕まりました。この事件でも、裁判は生徒たちが思い出した記憶にもとづいたものでした。 どんなにひどい虐待があったかというと、この女性の先生は、なんと生徒たちを全裸にし、その性器にピーナッツバターをぬってなめたり、先生の尿や糞便を食べさせたり、ナイフやフォークや黒人男性(←この辺の発想がいかにも・・・なんですが;「あんたら黒人男性を何だと思っているんですか?!」ってつっこみが入りそうです)をつかって生徒たちに性的虐待を加えていた、というのです。 いやあ、ひどい先生です。 というか、そんなこと起こっていたはずはないだろうというくらいに物証に欠けていましたし、どこにも目撃者はいませんでした。 それでも、この先生は有罪になり投獄されてしまったのです。

上記の「偽りの記憶」は、子どもや養護学校の生徒というような、いわば頭がやや弱い人に生じています。 さすがに「分別ある大人」には生じないだろうと思いきや、全然そんなことはないのです。 実際、1980年代から1990年代の米国や英国では、催眠術や強制的に記憶を思い出すように要求する方法を使う「記憶想起療法 memory recovering therapy」を受けた人たち(大部分は摂食障害や、B群パーソナリティ障害、ヒステリー神経症などの人たちですが、一応、普通の分別は持っている大人だったはずです)のかなりの部分の人が、実際にはなかったはずの、過去の虐待の記憶を思い出してしまうことになったのです。

しかし、「DRMパラダイム」なんて簡単なものではないです。 臨場感あるストーリーとまざまざと網膜に焼き付いているかのような映像を伴って、こうした複雑な偽りの「思い出」をつくりだすことなんて、本当にできるのでしょうか?

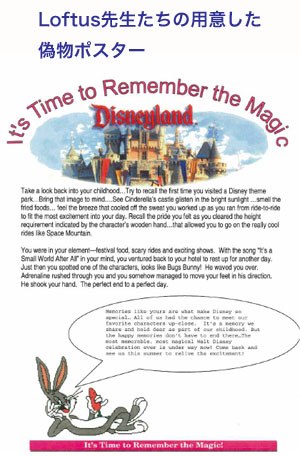

目撃証言の信用できなさの話題で出てきたLoftus先生たちの研究グループは、俗に言う「ショッピングモールで迷子になった記憶実験」という実験を健康な大人を対象に行いました。 実験では、被験者の家族(親や年上の兄弟姉妹)から被験者の子どもの頃の情報を得て、3つの本当に起こった出来事と、1つの偽りの出来事(=5歳の時にショッピングモールに連れられて行ったときに迷子になってしまい、泣いていたところを通りかかりの親切なおばさんに助けられた、というストーリー)を被験者に「思い出させる」ものでした。 その結果、本当は被験者の誰も5歳の時にショッピングモールで迷子になったことなどなかった(このことは家族からの聞き取り調査で確認済みでした)のに、約25%もの人が迷子になった記憶(偽りの記憶)を「思い出した」のです。 中には、その時の光景や気持ちをありありと「思い出す」ことができた人さえいました。

(その後、Loftus先生たちは『でも、もしかしたら被験者は本当にショッピングモールで迷子になったことがあったかもしれないじゃないか、家族が憶えていないだけで・・・」という反論に対抗するためか、もっとありえない「偽りの記憶」をつくりだす実験をしています。 つまり、「ディズニーランドでバッグスバニーに会った」という記憶を、ご丁寧に偽物のそれっぽいポスターを用意してまで、つくりあげることに成功してます。 バッグスバニーはワーナーのキャラクターですから、大人の事情的に、ディズニーランドに出てくることなどありえないのです。)

同様に、別のPorter先生たちの研究グループは、被験者たちに「子どもの頃に動物に襲われて大けがをした」などの偽りの外傷体験を誘導尋問を通じて植え付けてみる実験をしたところ、26%の被験者が「完璧」にそのような記憶を「思い出し」ましたし、部分的な記憶を思い出した人を合わせると、約3割もの被験者が偽りの記憶を「思い出す」ことになったのです。

私たちはみんな、私たちが子どもの頃の記憶は確かだと思っています。 そうした記憶が今の私たちをつくっていると思ってもいます。 私たちの記憶は、私たちそのものです。 しかし・・・

参考書:

(1) Loftus, E. F. Creating false memories. Scientific American, 1997; 277: 70-75.

(2) Porter S, et al. The nature of real, implanted, and fabricated memories for emotional childhood events: implications for the recovered memory debate. Law and Human Behavior, 1999; 23: 517-537.

『寝る心は育つ

~睡眠と夢の役割』

私たちが普通に「記憶」という言葉を使うとき、それはたいていは長期記憶 long-term memoryのことを意味します。 (短期記憶は、私たちが「考える」作業をするときに一時的にデータをとどめおくための「まな板」のようなもので、これは作業記憶 working memoryあるいは作業のための記憶領域 memory for workingと呼ばれるもので、普通の意味での「(学習に関連した)記憶」ではありません。)

ところが、この長期記憶はさらに(1)頭ではなく身体で覚える「記憶」である手続き記憶 procedural memory、(2)私たちの意識なしに覚えてしまうことも可能な「プライミング」現象に関連した知覚表象系 perceptual representation system(この「プライミング」現象については、どこかでまた取り上げることになると思います)、(3)どこでどう覚えたかは問わず、ただ「知っている」という記憶(知識)である意味記憶 semantic memory、(4)そして、「あの時、あんなことがあった」と過去に戻るように回想することが可能な、いわゆる普通の意味での「記憶」や「思い出」と呼ばれるエピソード記憶 episodic memory、というものに(より専門的・オタク的には)分けることができます。

(私たちは普段の生活の中では「記憶」というと、意味記憶やエピソード記憶のことを指すことが多いのですが、「身体で覚える記憶」である手続き記憶もかなり大事です。 例えば、自動車の運転にしたって、パソコンのキーボードの打ち方にしたって、楽器の弾き方にしたって、練習すればうまくなっていきます。 これは意味記憶やエピソード記憶とは全然別のシステムですが、「記憶」の1つです。)

そして、これら長期記憶の作成・維持・管理には「睡眠」がすごく重要な役割を果たしていることが比較的最近の研究によってわかってきました。 というか、以前には「睡眠」はただの脳の休息でしかないだろうと思われていたのですが、全然違うことが分かってきたのです。 むしろ「睡眠」の間に、脳は非常に活動的に、積極的に、日中の起きている間に集めた情報を整理し、最適化し、翌日以降の活動により効果的に使えるようにしていたのです。 パソコンが時々データのメンテナンスや最適化をしなくてはいけないように、私たちも定期的に「睡眠」をとることでデータのメンテナンスや最適化を行っているわけです。

例えば、「身体で覚える」記憶として、実験的に何かを練習してもらう課題(利き手ではない、反対側の手を使って何か機械を操作する練習など)を行います。 練習が長く続くと、だんだん疲れてきますし、覚えが悪くなってきます。 しかし、ここで「ちょっとした昼寝」程度の睡眠でも良いので睡眠をとると、覚えの悪さがリセットされてなくなり、覚えがよくなるわけです。 逆に、せっかく日中に一所懸命に練習しても、その夜に徹夜をして睡眠できないようにしてしまうと、練習の成果が効率的に残らない結果になってしまいます。

私たちの日常語でいうところの「記憶」、つまり意味記憶やエピソード記憶についても同様です。 エピソード記憶については、特にそれが情緒的な意味のあるもの(ネガティブな感情、ポジティブな感情を伴うもの)であるとなおさら、その後でしっかり眠れたかどうかでしっかり記憶できるかどうかが決まってきてしまうことも実験的に示されています。

眠っている間の私たちの脳がどう活動しているかを画像診断する機械(fMRIやPETスキャン)を使って見てみると、昼間に新しいことを覚えるのに使った脳の部分が、寝ている間に再び活発に活動していることが見て取れます。 昼間の活動の中で新しく覚えたことを、これまでに記憶している(脳の中のいろいろな領域に散らばっている)いろいろな体験と関連づけ、データを最適化するために、もう一度脳の中で活性化して整理しているわけです。

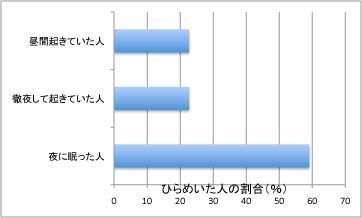

その結果として、何かを新しく学習した後でしっかり眠った場合は、眠らなかった場合に比較して、学習したことを良く覚えている(記憶として効率良く利用できるようになっている)ことになりますし、「ひらめき」的な発想もぐっと増えることがになるわけです。

文献(3)から。「ひらめき」を要するパズルのような問題を被験者に与え、

その後8時間という同じ時間を、日中に普通に起きていた人、

夜に徹夜して起きていた人、そして夜にしっかり眠った人、

にわけてどれだけの割合の人が「ひらめき」を得て

パズルが解けるようになったかを比較しています。

結果は、ものすごい差です。

私たちが学生の頃は、夜も寝ないで勉強することが美徳のように言われいて、あたかも勉強する時間をけずって眠る時間をしっかり確保していると、大学入試に落ちてしまうかのように言われていましたが、やっぱりあれは嘘だったのですよね。 寝る間も惜しんで勉強する、というのは心がけ的には立派ですが、脳の効率的な使い方としてはちょっと間違っていると言えるのでしょう。

私たちが一所懸命に過ごした一日、いろんなことをいろんな意味で学んだ一日が終わる頃に、何だか疲れて眠くなるのは、実に理にかなったことだったのですね。

参考書:

(1) Rauchs G, et al. The relationship between memory systems and sleep stages. J Sleep Res, 2005; 14: 123-140.

(2) Sterpenich V, et al. Sleep promotes the neural reorganization of remote emotional memory. J Neuroscience, 2009; 29: 5143-5152.

(3) Wagner U, et al. Sleep inspires insight. Nature, 2004; 427; 352-355