メディカルサイエンスエッセイ 寝椅子の下

第I部 心の進化論

キリンの首はなぜ長くなったのか?

エデンの南

心の生存競争

卑怯者の虫の話

Mate Choice パートI〜III

妥協と浮気 パートI〜II

ヘビやクモを嫌いになるように生まれつく

『キリンの首はなぜ長くなったのか・・・?』

そんな、一見すると、心理学や精神医学とはほとんど全然関係ないような話題からスタートします。

いや、別に「キリンの首はなぜ長くなったのか?」ではなく、「ゾウの鼻はなぜ長くなったのか?」でも良いですし、「ヒトはなぜ二足歩行をするようになったのか?」でも何でも良いのですが、とりあえず「進化論」というと、学校の教科書とかにもキリンを例にあげて説明されていたような記憶があるので、ここでも「キリンの首は・・・」にしてみました。

現在、絶滅に次ぐ絶滅で、生き物の多様性はどんどん減っていると言われていますが、それでもものすごく沢山の多様な生き物が地球上に生きています。 この多様性はどこから来たのか? そして「キリンの首はどうして長くなったのか?」

「進化論」では、生き物は原始の海に誕生した単細胞の生命(というか、脂質の膜の中で相互作用を続ける核酸とタンパク質の複合体)から始まり、プランクトンのような多細胞の簡単な生命体を経て、魚類のようなもの、は虫類のようなもの、そしてほ乳類、その先に人類、というように長い長い時間の中で徐々に形を変えて進化してきたのだ、というのが仮説です。

しかし、いくら長い長い時間をかけたからと言ったって、徐々にと言ったって、生き物が一体どうやってある方向性に向かって変わっていくというのか? という疑問が出てきます。 これが「キリンの首はなぜ長くなったのか?」です。

学校の教科書にも出てくるように、昔の人たちはこの疑問を考えて、だいたい2つの仮説をつくりました。1つはいわゆる「ラマルクの要・不要説」、1つはダーウィンのいわゆる「突然変異と自然選択説」です。

「ラマルクの要・不要説」は、生き物の身体のつくりや機能は、使っていると発達し、使わないでいると退化してしまう傾向があることに注目したものでした。 キリンは、高いところにある木の葉っぱを食べるのに必死になって首をのばす運動を続けているうちに長くなっていった、という雰囲気です。

なかなか良いアイデアですが、結局のところ、「(基本的には)獲得形質は遺伝しない」という事実によって、このラマルクの説は具合が悪くなってしまいます。 お父さんがいくら頑張って身体を鍛えてムキムキになっても、息子にその身体が引き継がれるわけではないのです。 まあ、よく考えたら当たり前の話です。

これに対して、ダーウィンの「自然選択説」では、生き物が子孫を残すときに、基本的には親の形質を引き継ぐのだけれどもコピーのように100%忠実に引き継ぐのではなく、微妙に変異して引き継ぐことになる、という事実に注目したものでした。 今の先進諸国の人間達のように少子化が進んでしまうとそうもいかないでしょうが、生き物は基本的に沢山の子孫を残します。 子孫は(変異によって)それぞれ微妙に親とは違った形質を持つことになります。 沢山の子どもたちが、それぞれ微妙に違った「個性」を持っている。 その個性がその環境での生存に適していれば生き残り、次の世代に子孫を残しその変異は引き継がれることになるし、生存に適していなければ子孫を残せないのでその変異はついえてしまうことになる。 それが長い長い時間の中で少しずつ繰り返されることで、最終的には全然違った生き物に「進化」していくことになる、という筋書きです。

キリンの祖先は、おそらくは首の短いロバみたいな雰囲気の動物だったのでしょう。 その中に、変異として少し首の長いものが生まれる。 少しだけ首の長い彼は、他の仲間よりも少しだけ遠くを見渡せ索敵能力が高いために敵に襲われることが少なかったり、他の仲間よりも少しだけ高い位置にある木の葉っぱを食べることができたりして、何らかの点で他の仲間よりも生存に有利だったのでしょう。 他の仲間が次々に死んでいく中で、彼はたくましく生き残り、めでたく成人(?)し、同じように首が長いために生存競争に有利で生き残ってきた美しい娘さんと結婚し、やはり首の長い子孫を残すことができたのでした。 そして、首の長い子孫の首の長さゆえの生存競争の有利性は、首が長ければ長いほど有利になったので、彼らの子どもたちの中でもひときわ首の長いものがさらに生存競争を生き残り、彼らの子孫はさらに首が長くなっていった・・・というわけです。

この辺が、私たちが中学生・高校生の頃に教科書に書いてあった進化論のあらすじです。 でも「本当かよ」と言いたくもなります。 キリンの首が長いことが生存競争にそんなに有利になるとはあまり思えないですし、実際ウマとかシカとか首が短い動物なんて沢山いますが死に絶えていないではないですか。 遺伝子のちょっとした変異で首が長い子どもができるとしても、ほんの少し首が長いだけであって、それが生存競争にそんなに有利に働くとはちょっと考えにくいです。 それに、いくら首が長いことが生存競争上有利だったとしても、あそこまで長い必要性が本当にあったのでしょうか?

似たようなつっこみは、「ゾウの鼻はなぜ長いのか?」とか「サーベルタイガーの牙はなぜあんなに長くなったのか?」とか「シオマネキ(カニ)の雄の片腕のハサミはどうしてあんなに大きくなったのか?」などなど、幾つも出せます。 「生存競争」を、単純に、その環境の中でたくましく生き残ることとして考えていくと、どうにも無理があります。

そうなのです。 「自然選択説」がいう自然が選択するものは、その個体ではなく、その個体が持っている遺伝子なのです。 大事なのは、その個体の生き残りではなく、その個体が持っている遺伝子が生き残るかどうかなのです。 その個体がおかれた環境下でいくら優秀な形質を持っていて生存競争上有利だったとしても、全然「ぶさいく」でモテなかったら、こうして子孫を残すことができなかったら「自然選択」されなかった、ということになります。 逆に、その個体が持っている変異による「個性」自体は生存競争に多少不利であっても、とりあえず生き残ることはでき、なおかつ何だか異性にモテモテなものであったら、それだけで沢山の子孫を残すことができ、それはつまり「自然選択」された、ということになります。

(これを狭義の自然選択に対して性選択という表現をすることもあります。)

キリンの話に戻ります。 キリンの首はなぜ長くなったのか? それは首がちょっとくらい他の仲間よりも長いことが生存競争上有利に働いたからではないでしょう。 そうではなく、首が長い方がモテたからでしょう。 (そもそもなぜ首が長いことがモテる条件になったのか? それはおそらくは何らかの点で、首が長いことそものもではなく、首が長くなる遺伝子を持ったものが生存競争上有利になることがあったからかもしれませんし、あるいは首が長い方が好きな遺伝子を持ったものが生存競争上有利になることがあったからかもしれません。 例えば、たまたま首が長くなる遺伝子と何かの病気に対する抵抗力が遺伝子的に近い場所にあって、キリンたちの間で嫌な病気が大流行したときに、首の長いキリンたちだけがなぜだか多く生き残ったなどのことです。 すると、たまたま、首が長くなる遺伝子を持った男性や、そんな首の長い男性が好みになる遺伝子を持った女性が多くの子孫を残すことになり、だんだん首が長いことが良いことだ、モテる条件だ、ということになってくる・・・というわけです。)

最初の頃のキリンはそんなに首が長いことはなかったのでしょう。 しかし、首の長い男性がなぜだかモテるようになってしまったために、首の長い男性はモテモテで沢山の子孫を残すことになり、首の短い男性は子孫を残せないことになり、次の世代は首が長くなる遺伝子を引き継いだ、首の長い「イケメン」のキリンが沢山いるようになります。 すると、その中でまた競争が起こり、さらに首の長いものが沢山の子孫を残すことになり、前の世代だったら首が長い方に入っていたはずなのに今となっては同世代の仲間に比べると首が短いモテないキリンは子孫を残せないことになります。 すると、その次の世代ではますますハイレベルな首の長さ競争が起こり・・・と延々と繰り返していくうちに、どんどん首が長くなっていってしまった、というストーリーです。

このように、「こういう形質を持っているとモテる」という方向性が決まってしまうと、それがその個体にとって生存競争上有利かどうかはあまり関係なく、進化は特定の方向にどんどん極端化して進むことになります。

だから、キリンの世界では「首が長いこと」がイケメンの条件だったのでしょうし、サーベルタイガーの世界では牙が長くて立派なことが「キャー、素敵ー!!」とか言われる条件だったのでしょうし、シオマネキの世界では大きくて立派なハサミを持っていることがモテモテの条件だったのでしょう。 それで、普通に生活していく上では不必要というか不便じゃないかと思うくらいに大きな牙やハサミを持った、ある意味不格好な生き物に「進化」していったのでしょう。 そして、こうして進化をとげた種が本当の意味で「適者」であるかどうか、つまりその種が生きている環境の中で本当の意味で生き残りやすいかどうかは、こうして進化がずいぶん進んだ後で、「自然選択」による裁きを受けることになるのでしょう。 結局のところ、サーベルタイガーは立派な牙を持っている方が「キャー、素敵ー!!」とか言われて調子にのってどんどん牙を大きくしていった結果、普通に狩りをするにはかえって邪魔になってしまい、進化の方向性としては失敗であり、種としては滅んでしまった・・・というところなのかもしれないです。

結論。「キリンの首はなぜ長くなったのか?」 は、「長い方がモテたから」でしょう。

参考書:

Plotkin H. "Darwin Machines and the Nature of Knowledge" Harvard University Press, 1993.

『エデンの南』

進化論の話を続けます。

私たちが中学生・高校生の頃の学校の教科書では、ジャワ原人だとか北京原人だとか、クロマニヨン人だとか、ネアンデルタール人だとか、いろいろな人間のようなサルというか、サルのような人間が、現代人類の祖先であるかのような書かれ方をしていたと思います。 (今の学校の教科書でもそうなのでしょうか・・・?)

もし本当にそうだとすると、人類はアフリカからヨーロッパからアジアから、地球を一周するような勢いであちこちに移動しながらゆっくり進化していったことになります。

でも本当は違って、現在では、アフリカのサバンナあたりで発祥したごく少数の人類の祖先(アフリカのイブと呼ばれていますが)がどんどん増えて地球上に散らばっていったと見られています。 いわゆる「エデンの園」は、中東というかユーフラテス付近ではなく、実はアフリカだったのだというのがこの話のオチです。

地球上に散らばっていった現代人類の祖先たちは、それまで地球上で平和に暮らしていた「原人」みたいな人たちを、次々に攻め滅ぼしていったのでしょう。 結局、教科書に出てきていたジャワ原人も北京原人も現代人類の直接の祖先ではなく、むしろ現代人類の祖先たちが駆逐してしまったであろう哀れなサル人間にすぎなかった・・・というのが真相でしょう。

(もっとも、ユーラシア大陸で10万年前から平和に暮らしていたネアンデルタール人たちは、その後5万年前にアフリカから北上してきた現代人類のご先祖様たちに攻め滅ぼされてしまうわけですが、その途中で微妙に混血して、それが現在のヨーロッパ人やアジア人になったらしい、ということが最近の研究の結果から示唆されています。 現代人類がネアンデルタール人と混血する前の純粋な人類の末裔は現在のアフリカ人だけということになります。 参考書を参照。)

現代人類のご先祖様たちはずいぶんひどいことをしてきたものです。 でもなぜ人間ってこんなにひどいことをするようにできているのでしょう?

ここで、前回の「キリンの首はなぜ長くなったのか?」が関係してきます。 つまり、チンパンジーのようなサルの一部に、なぜだか「頭が良くて攻撃性が高い人を好きになる」遺伝子が出てきたのかもしれません。 そういう性質を持ったサルの一群は、世代を経るごとにどんどん頭が良くて攻撃性が高いことがモテモテの条件になっていきます。 そうこうしているうちに、今の人類のように、他のサルに比較して(そしておそらく今となっては化石でしかない哀れなサル人間たちに比較しても)圧倒的に頭が良くて攻撃性が高い「ヒト」と呼ばれれるサルになっていったのでしょう。

そして、現代人類は、地球上だいたいどこに行っても、どんな文化圏でも、おおむね「頭の良いことは良いことだ、より優れていることだ」とか「(特に男の子は)戦いから逃げずに向き合い、競争して強くなることは良いことだ」という基本的な価値観のようなものがある気がします。 こういう基本的な価値観や基本的な行動動機というものは、誰に教えられたものでもなく、生得的に、おそらくは人類の長い長い進化の歴史の中で自然が与えたものなのでしょう。

ところで、この「頭が良くて攻撃性が高い」という形質は、異性にモテるだけでなく、少なくとも現在までのところ本当に生存競争上有利に働いたようです。 結局のところ、現在地球上で人類にかなう動物はいなくなってしまいました。 ・・・もっとも、こうして発展してきた人類が今後も本当の意味で「適者」として自然選択を生き抜けるかどうかはわかりません。

参考書:

Green RE, et al. A draft sequence of the Neandertal genome. Science, 2010; 328: 710-722.

『心の生存競争』

私たちの基本的な価値観や行動動機は、誰に教えられたのでもない、良いも悪いもない、長い時間の中で進化が与えた天賦のものだ・・・。

という話に入っていきます。

遺伝子とは、その人が、その生き物が、どんなものになっていくかを生まれつき方向付けているプログラムのようなものです。 なので、人類という共通の遺伝子を持っていれば、地球上のどこに生まれ育っても、どんな親に育てられても、どんな社会的・文化的背景があっても、どんな食生活があっても、だいたいにおいて似たような「人間」になります。 育て方や栄養状態によってニホンザルになってしまったり、豚になってしまったりすることはないわけです。 だいたいにおいて似たような顔かたちをしており、だいたいにおいて似たような心を持っています。 人種によって多少顔かたちの特徴や皮膚の色が違うことがあっても、だいたい同じような身体のつくりをしています。 育った環境が極端に栄養状態が悪かったり、衛生状態が悪かったり、運動不足だったりすると、当然貧弱な身体に育ってしまうでしょうが、それでも「人間」として共通の同じような身体をつくっていくことになります。 「心」は「身体」の一部である脳を構成する神経の配線によってつくられているわけですから、当然、「心」も遺伝子のプログラムにしたがってつくられていくことになります。 なので、人類という共通の遺伝子を持っていれば、だいたいにおいて似たような「心」を持った人間になるわけです。

地球上だいたいどこの地域でも、どんな人種でも、どんな環境に育ってきても、どんな親に育てられてきても、だいたいにおいて似たようなことで喜び、似たようなことで悲しみ、似たようなことで怒り、似たようなことを憎み、似たようなことを好むという心の基本的な部分では共通しているでしょう。 文化的・社会的背景によって多少の違いはあっても、だいたいにおいて似たような「正義」を愛し、似たような「悪」を憎み、悪事に対して罰を与えることを似たようによしとするところがあるでしょう。 親や社会がそう教えるから、人間には「善」と「悪」をみわける心が育つのだと考えている人もいるでしょうが、基本的な部分は、誰に教えられるでもなく、遺伝子的に生得的に本能的に、人間のもともとのプログラムとしてそなわっているからこそ、世界中どこにいってもまあまあ共通する「善悪」や価値観があるわけです。

遺伝子によって顔かたちなど身体的特徴が引き継がれていくことはよく知られていることです。 しかし、それほどよく知られてはいないことですが、「心」の特徴も遺伝子によって引き継がれていく傾向があります。 親が持っている性格や知能の傾向は子どもに遺伝的に引き継がれるものなのです。 実際、子どもが親と似たような顔かたちをしているだけでなく、性格傾向や行動の基本的なパターンまで似ていることに気づくことは多いのではないでしょうか。 たまに「とんびがたかを産む」ことはあっても、だいたい頭の良い親からは頭の良い子どもが産まれてきますし、そうではない親からはそれなりの子どもが産まれてくる可能性が高いわけです。

さらに、「キリンの首はなぜ長くなったのか?」で議論したようなことが、性格や知能といった「心」の特徴に関しても起こってきます。 実際、人間には自分と同じような特徴を持つ相手を配偶者に選ぶ傾向があることが知られていて、知能の高い人は知能の高い人を配偶者選択(mate choice)する傾向があります。 すると、知能の高い人は知能の高い配偶者を選び、ますます知能の高い子孫を残すことになっていきます。 一方で相対的に知能の低い人は知能の低い人を配偶者に選び、ますます知能の低い子孫を残すことになっていきます。 これを何世代も繰り返すうちに、知能の高い一群と知能の低い一群とは比べものにならないくらいに差がついてくることになります。 キリンの例で、キリンの祖先が首の長いものと首の短いものに二極化して進化していったのと同様に、人類においては知能の高低で二極化して進化していくことになります。 そして、さんざん二極化して進化していったすえに、どちらがより生存競争に有利かということを問われることになったのでしょう。

いわゆる「性格」と呼ばれるものや、基本的な行動様式も、かなりの部分が遺伝子によって決定づけられているものです。 人類の祖先が子どもをいっぱい産むと、遺伝子の変異によって、それぞれの子どもがそれぞれに親とは微妙に違った性格を「個性」として持つことになります。 こうした性格的特徴も、知能の場合と同様に、配偶者選択における「似たもの夫婦の原則」に従い、世代を重ねるごとに極端化して進化していくことになります。 そしてある程度極端化が進んだところで、その特徴が生存競争に有利かどうかという「自然選択」による裁きをうけることになったのでしょう。 現在の人類が、世界中だいたいどこにいっても、だいたいどんな文化的・社会的背景があっても、同じような価値観や行動様式を持っているのは、こうして自然選択によって生存競争を生き抜いてきた遺伝子がつかさどる「心」のプログラミングによるものなのだろう、と考えられます。

ここで「キリンの首はなぜ長くなったのか?」からの繰り返しになりますが、自然選択によって生存競争を生き抜くのは、個体ではなくその個体が持つ遺伝子です。 その個体の持つ身体的特徴や精神的特徴が自然選択によって生き残るのは、その個体が優れているからとか正しいからではなく、その遺伝子が子孫に継承されやすく生存競争を生き抜くことに有利だったからです。 現在の人類がある心の特性を持っていることも、それがその個体として優れているからとか正しいからということでなく、単純にその特性を持っている方が遺伝子的に継承されやすかったからであろう、ということになってきます。

おそらく、世界中を見て回っても以下のような心の特性は、だいたいどの地域でも、文化的・社会的背景があっても、ほぼ共通して見られるものではないかと思いますが、これらは進化の過程の中で生き残って生きた遺伝子の支配する「形質」の表れなのではないかと思われます:

(1)人を殺してはいけない。 敵を殺すのはまあいいけれども、同胞と呼べるような遺伝子的に近い家族、親族、同族を殺すのは特にいけない、というような殺人に対する禁止。

(2)恋人関係、夫婦関係にある相手が浮気をすると怒る傾向。 なぜだかたいていは、男性は配偶者の女性に対して怒り、女性は浮気相手の女性に対して怒る傾向がある。(その割には結構浮気がある。)

(3)他人、特に家族、親族、同族など遺伝子的に近い他人に対する「思いやり」や愛情・友情を持つことをよしとする傾向。

(4)特に男性が集団をつくり、組織的な戦いをし、敵に勝つことを喜ぶ傾向。 先進国の近代兵器を使った戦争でも、未開部族の部族間闘争でも、サッカーや野球などスポーツの世界でも、チーマーなど不良少年グループでも、どこでも同様。

(5)ヘビやクモなど特定の種類の動物を嫌い、排泄物や吐瀉物などを汚いと感じ嫌う傾向。

(6)近親姦に対する忌避感。

などなど。 それぞれに何らかの進化論的な意義(そういう心理的な特質を発現する遺伝子が生存競争上有利だったという意義)があるのでしょう。

以前に「大人はどうやって子どもに『人を殺すことはいけないことだ』ということを教えるか?」という問題が議論されたことがありました。

どうしても、こうしてもないですよね。 進化の過程でつくりあげられた遺伝子が人の心に「(特に自分の遺伝子と近い遺伝子を持つ)人を殺すのはいけない」とプログラミングしているだけの話しであり、そこには一切の理屈も善悪の判断もないのですから。

『卑怯者の虫の話』

私たちが子どもの頃には、まだその辺にたくさんの森や空き地があって、たくさんの虫たちがいました。 そんな中で、なぜだかカマキリ虫は当時の男の子たちに好かれていた虫でした。 ところが、そんなカマキリ虫は時々雄が雌に食べられている場面を見せつけてくれるのでした。 「うわっ、ひどいことするなあ」「というか、カマキリに生まれなくて良かった」と結構本気で思ったものでした。

でも、カマキリにはカマキリの事情があるというか、雌は産卵のために栄養をめいっぱいとらなくてはいけませんから、雄を犠牲にしてでも元気な子を残した方が良いのです。 雄は雄で、自分が犠牲になってでも自分の遺伝子を継承する子どもが元気にいっぱい育っていった方が良いのです。 何だか、これはこれで究極の愛の形かもしれません。 というか、そのような行動様式を生得的にプログラムされた遺伝子を持つカマキリたちが、その遺伝子を多く残し、そのような遺伝子が生存競争を生き抜いてきた結果なのでしょう。

それにしても、この雄カマキリの悲壮とも言える愛の形は、何だか日本人の心に訴えるものがあります。 あっぱれな最後です。 (一生に一回雌と交尾したら食べられて死んでしまうなんて、究極の「一発屋」ではありますが、日本人的にはこういう一発屋は好かれるんですよね。)

それに比べて、今回の話の主役は卑怯者のハエ野郎(Hilaria sartor)です。

この虫の種属も、カマキリと同様に、雌は雄と交尾している最中あるいは交尾直後に雄を食べてしまう習性があります。 そんな女性が相手では、男性はまさに命がけの恋愛になってしまいます。 これで運良く(?)交尾できればまだしも、近寄っていっただけで交尾もできないまま食べられてしまっては何にもなりません。 まさに犬死にというかハエ死にです。 男性が恋愛において命を落とすことなく交尾を成功させる唯一の方法は、交尾を済ませたら急いで逃げてしまうことです。

そこで、この種属のうちのあるものは、男性が女性にプレゼントをする、という行動を身につけました。 もちろん、貧弱な脳しかもっていない、頭の弱いハエのことですから、「プレゼントをあげることで何とかなる」と考えてのことではないでしょうし、誰かに教えられたことでもないです。 進化の過程の中で、そのような行動をプログラムする遺伝子を偶然持つようになったものが生存競争上有利になり生き残ってきたというだけの話ではあります。 いずれにしろ、女性にプレゼントをあげるという行動を身につけた男性は、交尾をしたいお目当ての女性に、自分が一所懸命につかまえた獲物を持って行きます。 すると、女性はプレゼントに喜び食べたり何だりしている「すき」をつくることになります。 男性はこのすきをついて、女性と交尾し、終わったらさっさと逃げてしまうのです。 プレゼントをあげるという行動は、男性が交尾をして逃げるまでの時間稼ぎになっているわけです。

さらに、この種類のうちのあるものは、男性が女性にプレゼントをする時に、ご丁寧に自分の唾液腺から出る糸を使ってラッピングするようになりました。 当然、プレゼントを貰った女性は、その場で喜んでラッピングを空けることになるので、なおさら時間稼ぎができるようになります。 こっちの方が、ラッピングしないよりもずっと、雄の生存確率は高そうです。

さらに、この種類のうちのあるものは、自分のエネルギーを消費して苦労して獲物を捕らえて女性にプレゼントすることさえやめてしまって、その辺に落ちているつまらない葉っぱや何かを適当に自分の糸でラッピングして女性にプレゼントするようになりました。 プレゼントを受け取った女性は、喜んでラッピングをあけるのですが、中から出てくるのはゴミばかりです。 女性が「だましたわね!? きー! 悔しい!!」と思ったところで、男性はもう交尾を済ませて逃げてしまっている・・・というわけです。

さらにさらに、この種類のうちのあるものは、ゴミを拾ってくることさえやめてしまって、自分の糸だけでつくったただの空箱だけを女性にプレゼントするようにさえなっています。 そこまでやるか、という卑怯さです。

「まったく、ずるがしこい男だね・・・」と思うのは人間的な発想で、彼らはただのハエですから、別にずるがしこくないのです。 というか、ずるがしこいといえるほど考えて行動しているわけではなく、「本能」という遺伝的・生得的に与えられた行動様式(天が与えた知恵)に従って動いているだけのマシーンなのです。

さて、こうした「本能」と呼べるような、その個人が意図しているわけでも、意識してそうしているわけでもない、進化の歴史の中で自然選択によって生き残ってきた、遺伝的にプログラムされた行動パターンというのが、人間にもやはりあるはずです。 次回からはそんな話を幾つか取り上げていきたいと思っています。

参考書:

Plotkin H. "Darwin Machines and the Nature of Knowledge" Harvard University Press, 1993.

『Mate Choice パートI

〜似たもの夫婦の原則』

男性と女性。 それぞれが別々の遺伝子的な変異を持ち、その変異の優位性ゆえに自然選択の中を生き残ってきた(プチ進化をとげた)2人が出会い、その遺伝子を掛け合わせる・・・これが私たちの有性生殖です。 有性生殖のキモは、(1)遺伝的に別々の変異を持っているという意味で違うことと、(2)遺伝的には違うのだけれど生存競争上有利だったという点で似ていること、の2点にあるでしょう。 これをここでは「似たもの夫婦の原則」と呼ぶことにします。

人類は知能が高くなる方向に進化した・・・という話を例にとってみます。

知能が高くなる方向に進化するといっても、人類が持っているたくさんの遺伝子のどこをどうチューンアップするかというのにはいくつもの方法があるでしょう。

【以下のお話はフィクションです。実在の人物・団体等とは一切関係ありません】

原始人男性のカメキチさん(23歳)の一族は6番遺伝子のある部分がチューンアップされて知能が高くなった人たちでした。 それに対して3つ山を越えた向こうに住んでいた原始人女性のツルコさん(20歳)の一族は21番遺伝子のある部分がチューンアップされ、これまた知能が高い人たちでした。

カメキチさんの周りには、カメキチさんの親族、血族で同じように遺伝子をチューンアップされて知能の高い人たちがたくさんいましたし、その意味では「似たもの夫婦の原則」で知能が高い人が好みなカメキチさんが好きになりそうな女性もたくさんいたはずです。 しかし遺伝子的に近いのです。 というか、遺伝子で変異のある、チューンアップされている部分が一緒なのです。 これでは掛け合わせのメリットがないばかりか、この遺伝子変異がある人がかかりやすい病気がはやってしまったら、一族みんなアウトになってしまいます。

同じ事が3つ山を越えた向こうに住んでいるツルコさんにも言えました。

しょうがないので、カメキチさんは出会いの旅にでることになります。 自分とは遺伝子の変異している部分がだいぶ違っていて、なおかつ自分と同じように知能の高い女性を求めて・・・。それでカメキチさんは、3つくらい山を越えてようやくツルコさんと出会い、二人は知能が高いという共通点で惹かれあい、結婚し、ますます知能の高い子どもをたくさんつくり、幸せにくらしましたとさ。 めでたし、めでたし。

でもちょっと待ってください。 容姿が良いとか、知能が優れているとか、価値観が似ているとか、そういうのは相手と会えばわかります。 すぐにはわからなくてもつきあっているうちにわかってきます。 しかし遺伝子が違うということはどうやって見分けているのでしょうか。 これだけ遠くに住んでいるから遺伝子的に違うだろう、というようないい加減な基準だけでしょうか。 原始人のカメキチさんだってツルコさんだって、上述のようなことを考えて(形質の類似性や優秀性、遺伝的な違いなどを意識して)恋愛をしているのではないでしょう。 もっと本能的に、感覚的に、無意識的に恋に落ちているはずです。 配偶者選択には、無意識的に働くプログラムの影響を受けているはずです。

そして現代人はどうしているのでしょうか。 「ああ、この間合コンで知り合った彼でしょう? ルックスも性格も良いし価値観も知能レベルも私と合うのだけど、遺伝子が私と似ているのよ。 だからパス。」なんてことを意識的に判断し、意識的に言っている女性は見たことがありません。 しかし、何らかの方法で遺伝子的に近い異性は無意識的に避けるようにプログラムされていてもおかしくありません。

そして、おそらくは原始人の頃から引き継ぐ形で、現代人の女性にも遺伝子的に近い異性を無意識的に遠ざけるプログラムが実際にあるのです。

ここで何気なく「女性」と言ってしまいました。 配偶者選択(mate choice)は、男性から女性を選ぶ事よりも、女性から男性を選ぶ事の方が進化論的には圧倒的に重大ですし、実際にそうだからです。

江戸時代とか封建社会のもとでは、あたかも男性が女性を選ぶかのような社会制度があったかもしれません。 しかし、これは本当は選ばれる側の男性が、それでは自分たちがおもしろくないので、腕力にまかせて無理矢理作った制度でしょう。 動物の世界では、特にほ乳類のように妊娠から出産、育児にひどく時間がかかる動物の世界では、明らかに女性が男性を選ぶ傾向があります。 つまり、男性は交尾をする相手をそれほど真剣に選ばないのですが、女性は配偶者をかなり真剣に見極め選んでいく傾向があるのです。 命の器として、母親となって、長い長い時間を費やさなくてはいけない役割にある女性としてみたら、配偶者選択に慎重になることは当然のことだったでしょう。

さて、女性がどのようにして遺伝子的に近い異性を遠ざけるのかという問題に戻ります。

それは「におい」です。

人類は、他の動物に比べて、嗅覚があまり良くありません。 「におい」で異性の遺伝子型を見分けているなんて、にわかには信じがたい話です。 「この人私と同じにおいがする」なんて台詞はあっても、たいていは文字通りの意味じゃありません。 それに「におい」によって異性の好みが決定されているなんて、あまり聞かない話です。 あまり聞かないはずで、おそらくほぼ完全に無意識的になされている心の動きだからです。

人間の身体も、他のほ乳類の身体も、免疫を担当する細胞にはMHCと呼ばれるタンパク質があります。 ちょうど、血液型にAとBという抗原タンパク質があるように、MHCにはもっとたくさんの抗原型があります。 あまりにたくさんの型がありすぎて、近親者以外に型が近い人を見つけることは困難なくらいです。

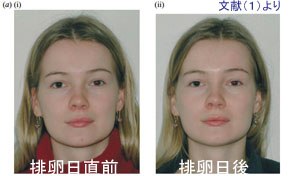

MHCの型が自分と同じかどうかを「におい」によって見分けることができるようだ、ということは最初はネズミで発見されました。 ネズミは「におい」によって相手が自分と同じMHCの型かどうかを嗅ぎ分け、同じ型のものは配偶者選択しないように恋愛の心をプログラミングされていることがわかったのです。 そして、これはどうやら人間の女性においても同じようなのです。 人間も、ほとんど無意識的に「におい」によって自分と似ているMHC型を持っている人を識別し、その「におい」を嫌い、異性として魅力的ではないと感じさせるような恋愛の心をプログラミングされているのです。 こうして遺伝子的な近親結婚をふせいでいるわけです。 そして、女性のこうした嗅覚は排卵日直前、つまり妊娠しやすくなる時期にもっとも鋭敏になることもわかっています。 (逆に言うと、女性が妊娠していたり、妊娠しているのと類似したホルモン状態をつくりだすピルを服用していると、この機能が弱ってしまうことがわかっています。) つまり、女性は自分が本気で妊娠しようという時期にはピンポイントでどのような遺伝子を取り入れるべきかを判断する機能がアップするということです。

また、ある研究では男女48組のカップルを集め、MHCの型と、女性の性行動の関係を調べてみました。 すると、そのカップルがお互いにMHCが似ていれば似ているほど、女性は相手を性的に魅力的だと感じにくくなり、性的関係を求めにくくなり、性的満足も得にくくなり、浮気行動が増える・・・という結果が出てきました。 しかも、夫のMHCの型が自分と近くて不満な女性の浮気行動や浮気願望は、彼女らが排卵日直前になると高まるのでした。 (これは、つまり、人類が原始人の頃は、女性は排卵日直前になるとより遺伝子的に好ましい、夫とは別の男性の遺伝子を浮気行動によって取り込む習性があったことです。 その名残が現代人の女性にも残っているということです。)

当然、妻は夫のMHCの型など知るはずもないので、これもおそらくは「におい」なのでしょう。 「におい」によって自分と似たMHCを持っているとわかっている夫に対して、遺伝子を掛け合わせる相手、交尾をする相手としては、どこか不満がありながら、「まあいいや、本当に妊娠するとき、この次の排卵日直前には、MHCが違う別のもっと良い男と浮気をしてその遺伝子を取り入れるから・・・」と意識的に思っているのではないにしても、そのような行動を無意識的にプログラムされている、ということなのでしょう。

参考書:

Garver-Apgar CE, et al. Major histocompatibility complex alleles, sexual responsivility, and unfaithfulness in romantic couples. Psychological Science, 2006; 17: 830-835.

『Mate Choice パートII

〜男らしさと対称性』

「似たもの夫婦の原則」の話のところで、男性が女性を選ぶことに比較して、女性が男性を選ぶことは、長い長い進化の歴史の中で、(大部分は無意識的なものであるにしろ)はるかに慎重で思慮深いものになってきたことをお話ししました。 「似たもの夫婦の原則」のところでは、女性の配偶者選択 mate choice の重要な要素として、(1)遺伝子的には近くないことと、(2)形質的には似ており同じような進化の方向性にあること、をあげました。

当然、女性が配偶者(動物的な言い方をすると、交尾する相手、遺伝子を掛け合わせる相手、という何だか身もふたもない言い方になってしまいますが)としての男性を選ぶ基準はそれだけではないでしょう。 いろんな基準によって厳選したり、妥協したり(この「妥協」の問題についてはまた別のところで議論することにします)、悩んだりしながら、最終的な「配偶者」を決めていくわけです。

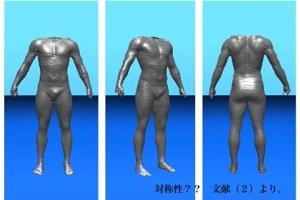

女性の配偶者選択の重要な要素として、進化心理学的に有名なところでは、男らしさと対称性というものがあります。 もう少しちゃんとした言い方をすると、どれだけ男性ホルモンがしっかりと分泌されている身体を持っているかということと、どれだけ身体の左右がしっかりと対称性を維持してつくられているかということで、短期的な魅力=イケメン度合いを判断している、ということです。

(ここでわざわざ「イケメン」=「短期的な魅力」にすぎず、「長期的な魅力」はまた別の基準なのだと暗示しています。 これは男性としての筆者のイケメンに対するひがみからそう書いているとかではなくて、女性の配偶者選択には男性に対して「短期的な魅力」と「長期的な魅力」という二重基準がある、という事実によるものです。 この問題についても、浮気行動との関連で、また別のところで議論することにします。)

問題は、なぜそんな一見つまらないこと、適者生存とは関係なさそうに見えること、が判断の基準になっているのか? ということです。

まずは「男らしさ」基準についてです。 男性でも、女性でも、その男らしさ、女らしさのもとになっているのは性ホルモン sex steroid です。 男性なら男性ホルモンがしっかり分泌されることで男性らしい身体と男性らしい性格・行動傾向がつくられます。 女性でも女性ホルモンがしっかり分泌されていることで女性らしい身体と女性らしい性格・行動傾向がつくられているわけです。 (もっとも、男性の男性らしい心、女性の女性らしい心は、ともに生まれる前の胎性期に、また「男脳」「女脳」がつくられはじめている時に、脳がどれだけ男性ホルモンの影響下にあったかによって決定づけられるらしい、ということが示唆されています。 つまり、子どもは生まれた時にすでに「男脳」「女脳」を持って生まれてきているのであり、「男の子らしい性格・行動傾向」も「女の子らしい性格・行動傾向」も、このときにはすでに決定済みなのであり、その後の性ホルモンの影響はそれほど決定的にはならないようです。)

性ホルモンが分泌されるピークは大きく2つあって、一つは赤ちゃんが「男の子」か「女の子」かが決定される胎性期から生まれるまでであり、もう一つは思春期に二次性徴を発現してくる時です。 男の子であれば、この時期に男性ホルモンがしっかり分泌されていることで、男性らしい身体や男性らしい行動傾向(積極性・攻撃性が高いことなど)がつくられていくことになります。

ところが、一般に性ホルモンがつかさどる性的・生殖的機能というのは、生き物が生体を維持するのに必要な他の機能に比べて優先順位が低いようで、性ホルモンの分泌は心理的・物理的ストレスですぐに下がってしまう傾向があります。 これは、女性だと性周期があるのでわかりやすいと思います。 女性は何かのストレスがあったり、それこそちょっと風邪をこじらせたくらいで、性周期が乱れたりするでしょう。 男性は性周期がないので、女性ほどわかりやすくはないのですが、それでも男性ホルモンは何かの心理的なストレスがあったり身体をこわしたりすると下がってしまいます。 (なので、うつ病の男性を調べるとだいたい男性ホルモンが低下していることが示されています。 これをもって、男性ホルモンが低下するからうつ病になるのだと考えて、いわゆる「男性更年期」説を論じる人もいるのですが、実際にはその逆で、うつ病になってしまうから、あるいはうつ病になるような強いストレスを受けてきたから男性ホルモンが低下してしまったのだろう、ということでしょう。 ちなみに、うつ病の間下がってしまっていた男性ホルモンのレベルは、当然ですが、うつ病が治るとちゃんと回復します。)

つまり、男性が男性ホルモンいっぱいに生活していくためには、心身ともに健康でストレスのない状況を維持している必要があるのです。 (今は女性から見た配偶者選択の話をしているので男性の性ホルモンの話ばかりしていますが、女性についても同様です。 女性が女性ホルモンいっぱいでお色気むんむんに生活していくためには、心身ともに健康でストレスのない状況を維持している必要があるとも言えます。 なんて。) 逆に言うと、男性ホルモンいっぱいに生活している男性というのは、おおむね心身ともに健康でストレスのない状況を維持することができる、その意味で何らかの点で都合の良い遺伝子を持っている可能性が高い、ということでもあります。 生きていくこと自体が過酷であったであろう原始時代の女性にとって、それは魅力的な特性だったでしょう。 「心身ともに健康に生きられる遺伝子か〜。 いいわあ〜。 私の遺伝子と掛け合わせたい!」などと女性が意識的に思って男性を配偶者選択するのではないでしょうが、そのような配偶者選択のパターンを遺伝子的にプログラムされている女性が(というより、そういう女性が持つ遺伝子が)生存競争を生き抜いてきたのでしょう。

原始時代の女性は、男性の「男らしさ」の特徴を見ただけで、その男性がたいだいどの程度しっかり男性ホルモンが分泌されているかを判断することができていたのでしょう。 そして、この見分け能力は現代人の女性にもしっかり引き継がれていて、女性が男性の顔写真を見て「男らしさ」を判定すると、それはその男性の実際に測定した男性ホルモンのレベルとかなり一致することも実験的に示されています。 そして女性はこうした「男らしい」男性を(つまり遺伝子的に優良な男性を)短期的な基準で魅力的だと感じ、短期間の恋愛や浮気相手として選択する傾向があるようだ、ということも示唆されています。

つぎに「対称性」という基準です。 人間を含めてほとんどすべての動物の身体はだいたい左右対称にできています。 しかし、よくよく見てみると微妙に非対称でもあります。 こうした身体の左右の非対称具合は、身体が発達していく過程で、遺伝子的な不安定性を背景に、感染症にかかったりなんだりの偶発的な事故で生じてしまったのだろうと見られています。 しかし、同じように感染症にかかったりなんだりの偶発的な事故にあっていても、遺伝子的に割と安定していて、あまり左右非対称にならなく生まれついた人もいますし、遺伝子的に比較的不安定であり、かなり左右非対称になるように生まれついてしまう人もいます。 つまり、左右の非対称性は遺伝子的な不安定さ、あるいは感染症などの環境ストレスに対する脆弱性を意味していると考えられていて、これはFluctuating Asymmetry (FA) と呼ばれています。 逆にいうと、左右対称性が良いということは、遺伝子的な発達上の不安定性が低いということであり、要するに丈夫で安定した優良な身体を持っていることの一つの目安になっているわけです。 そして、これが女性から見た配偶者選択のもう1つの有名な基準です。 女性は、おそらくはほとんどが無意識的に、相手の男性の身体の対称性を計り(とはいっても普段の生活で身体の対称性を観察することができるのは、顔くらいのものでしょうが)、対称性が良いものを性的な、短期的な魅力としてより好ましいと感じ、これまたやはり短期間の恋愛や浮気相手として選択する傾向があるようなのです。

ここでもまた、女性たちは意識的に「顔かたちが左右対称な男性の方が遺伝子的に安定しているから、自分の遺伝子を掛け合わせる相手として適している」なんて、そんな計算高い、いやらしいことを考えているのではないでしょう。 むしろ無意識的に、遺伝子的なプログラムに従って「恋愛の心」が動いてしまうだけではあるのでしょう。

イケメンなんて、顔かたちが良いだけで、別に良いヤツでなくても仕事ができなくても、女性にもててしまう。 男性からすると何だか今ひとつ納得がいかないところですが、進化論的にはそんな背景があってのことだったのかもしれません。

参考書:

(1)Roney JR, et al. Reading men's faces: women's mate attractiveness judgemnts track men's teststerone and interest in infants. Proc. R. Soc. B, 2006; 273: 2169-2175.

(2)Brown WM, et al. Fluctuating asymmetry and preferences for sex-typical bodily characteristics. PNAS, 2008; 105: 12938-12943.

『Mate Choice パートIII

〜男が女を選ぶとき』

配偶者選択 mate choice の話が続きます。 繰り返し述べてきているように、女性が男性のパートナーをかなり慎重に思慮深く選んでいるのに対して、男性が女性を配偶者選択する仕方はそれほど重要ではないようです。 幾つかの研究結果を見てみても、女性の時ほど「おお!」と驚くようなものがありません。

そうではあっても、男性も「女性なら誰でもいい」というくらい極端に無節操になっているのでもないようです。

有名なところでは、特に先進国など栄養上の問題があまりない環境では、男性は胸が大きく腰がくびれている女性を性的に魅力的だと感じる傾向があります。 なぜなのか?

Mate ChoiceパートIIで、女性が男性パートナーを選ぶときに議論したように、そこには性ホルモンがどれだけしっかりと分泌されているかどうかが反映されているから、のようです。

ある研究では、約120名もの若い女性を集めて身体を計測し、どれだけ胸が大きいか、どれだけ腰がくびれているか(WHR=ウエスト:ヒップの比率)という身体的な特徴と、その女性の女性ホルモンのレベルが相関するかどうかを調べています。 すると、驚いたことにというか、はやりというか、胸が大きい人や腰がくびれている女性は、そうでない女性と比較して、女性ホルモンのレベルが高い傾向にあることが示されています。 そして、「胸が大きくて、腰がくびれている(いわゆる「ボン キュッ ボン」)」という特徴をあわせもつ女性は、そうでない女性に比べて約3割も女性ホルモンのレベルが高く、計算すると約3倍の確率で妊娠しやすいことが示唆されたのです。

なるほど、原始時代から男性としてそういう女性を好きになる心をプログラミングされた遺伝子が繁栄してきたわけです。

さらに、女性の腰がくびれているということには、もう1つの意味がありそうです。 女性は1回妊娠・出産を経験すると腰のくびれがなくなっていく傾向があるのです。 このため、腰のくびれがしっかり残っているということは、まだ妊娠・出産を経験していない、まだ誰のものにもなっていないということを示唆してもいます。

そんなこんなで、欧米でも日本でも、「胸が大きく、腰がくびれている」女性は、何だか妙にモテモテになってしまうのでしょう。

もっとも、繰り返しになりますが、男性の女性を選ぶ基準は女性の男性を選ぶ基準ほど厳しくはないようなのですけど。

参考書:

Jasienska G, et al. Large breasts and narrow waists indicate high reproductive potential in women. Proc R Soc Lond B, 2004; 271' 1213-1217.

『妥協と浮気 パートI

〜人類はこのように進化してきた』

これまでに配偶者選択 mate choice の議論を続けてきた中で、繰り返し、男性が女性を選ぶ仕方はそれほど真剣味がないのに対して、女性が男性を選ぶ仕方はかなり真剣であり相当に思慮深いものであることをお話ししてきました。 ところが、女性がどんなに真剣に、思慮深く配偶者選択をしようとしても、需要と供給の問題が立ちはだかります。

今は世の中不景気です。 こう不景気だと、いくら働いても給料は安いし、生活は楽にならないし、仕事はどんどんきつくなっていきますし、いつクビを切られてしまうかもわからない不安があります。 「こんなにつらい思いをして働くよりは・・・」と、世の中が不景気になればなるほど、専業主婦への永久就職を目指して結婚適齢期の女性の結婚願望は強まるようです。 ところが、多くの女性が一斉に同じようなことを考えて婚活に向かうので、今度は婚活が厳しい状況になってしまうそうです。 つまり、女性がいくらそう望んでも、専業主婦をして暮らせるような、ある一定以上の収入がある結婚適齢期の独身男性というのは全体の数パーセントしかいないそうで、その結果過当競争になってしまうそうな。 需要と供給のアンバランスです。

人類の歴史の中で、原始時代から続く、遺伝子的にプログラミングされた配偶者選択の基準についても同様です。 女性が男性を配偶者選択するときに、自分の持っている遺伝子の型(MHC)とできるだけ遠い方が良い、できるだけ男らしい顔立ちと男らしい体格をしている方が良い、できるだけ顔かたちが左右対称で美しい方が良い、できるだけ背が高い方が良い・・・等々条件はいくつもあげることができるでしょう。 しかし、そんな好条件をいくつも備えた男性など、数に限りがあるために過当競争になってしまうのです。 需要と供給のアンバランスです。

さらにもう一つ問題があります。 上記のような男性としての性的魅力が高い男性は、短期間の恋愛の相手としては最高だとしても、必ずしも長期間「夫」として一緒に過ごすのに適した相手とは言えないのです。 「短期的な魅力」とは、要するにこれまで議論してきたような遺伝子的な優良性を反映するような特性です。 それに対して「良い父親」としては、子ども好きであるとか、長期間にわたる子育てに辛抱強くつきあってくれるある種の忠誠心とか安定性とか、優しさといったものが必要になってきます。 男性として性的な魅力にあふれる男性が、必ずしも良い夫、良い父親にはならないのです。 (さらに、これはこの後で愛情とホルモンの関係でも少し触れていくことになりますが、男性の性的な機能と、良い夫・良い父親としての優しさの機能は若干拮抗するところもあったりしますので、その両立はなおさら難しくなってしまうのでしょう。)

このため、女性が男性をパートナーとして選ぶときの二重基準の問題が出てきます。 つまり、女性には「短期的魅力(良質な遺伝子を提供してくれるという利点)」と「長期的な魅力(安定した良質な家族を一緒につくってゆけるという利点)」という2つの基準で男性を選んでいるところがあるようなのです。 すると、ここにジレンマが生じます。 結婚する相手を選ぶときにイケメンであり、セックスアピールが強く、刺激的な恋ができる「短期的な魅力」を優先して、長期的に一緒に生活をしていくには、ちょっと難しい相手を選んでしまうのか? あるいは人が良くて、子ども好きで、忍耐強い「長期的な魅力」を優先して、恋愛相手としては性的な魅力に欠ける物足りない相手を選んでしまうのか? この2つの魅力を両立させている男性はきわめてまれでしょうから、そんな男性を奪い合っていたらそれこそ無茶苦茶な倍率の競争になってしまいますから、両立ではなく、どちらかを選んでいくことになります。

さて、ここに女性が配偶者を選ぶときの2つの大きな問題が提起されています。 需要と供給のアンバランスの問題と、魅力の二重基準のジレンマです。 原始人女性は、この難問をどのように解決したのでしょうか?

もうおわかりでしょう。 ここに「妥協と浮気」が登場してくるわけです。

原始人女性がとった基本的な遺伝子継承戦略は以下のようなものであったのではないかと見られています。 つまり、一緒に家族として生活をしていく長期的な伴侶としては、「長期的な魅力」のある、人の良い、子ども好きで、忍耐強い、忠誠心の高い男性を選びます。 こうしてまずは安定した家庭を確保します。 その一方で、時々、特に排卵日前など本格的に妊娠する時期になると、浮気行動によって「短期的な魅力」のある、イケメンで、自分と遺伝子型(MHC)が遠く離れている、いろんな点で性的により魅力的だとその女性が感じる男性から遺伝子だけ(精子だけ)取り入れるようにする・・・という戦略です。

ここで、女性が浮気をしたい気持ちになり、実際に浮気行動をしてしまうのが、ピンポイントで排卵日前だということは非常に重要です。 なぜなら、普段から浮気を夢見ていたり、浮気な行動ばかりしているようでは、すぐに男性に見つかってしまい、「この浮気者!」と怒られ、追い出されてしまうことは必至だからです。 生存していくことさえ過酷だったであろう原始時代において、追い出されてしまったらアウトです。 なので、普段はそれほど浮気心がないようにしておいて、妊娠する可能性が最も高い排卵日前だけに浮気衝動と浮気行動が高まるようになっていることは、生存競争を生き抜いていく上で、とても重要だったのでしょう。

おそらく、そうしたしたたかな遺伝子継承戦略を持っていた女性の遺伝子が自然選択の荒波を生き残り、それが現代人女性に脈々と受け継がれているのでしょう。 現代人女性の心理にも、その名残が見られることが最近の研究の結果から示されています。

『Mate Choice〜似たもの夫婦の原則』、『Mate ChoiceパートII〜男らしさと対称性』のところでお話ししたように、女性は、遺伝子レベルで書き込まれている無意識的なプログラムで、自分とは遺伝子型が遠く離れている男性を好む傾向があったり、男らしく男性ホルモンが十分に分泌されている健康優良な男性を好む傾向があったり、身体のつくりが左右対称で美しい男性を好む傾向があります。 これらの特徴はすべて「短期的な魅力」にからむものです。 すでにお話ししたように、たまたまというか過当競争の中で、そうした「短期的な魅力」に乏しい男性と結婚してしまっている女性は、夫との性的関係に不満足になりがちなこと、浮気を夢見がちなことがわかっています。 そして、こうしたイケメンとの浮気を夢見る傾向や実際に浮気行動をしてしまう傾向は、ほとんどピンポイントに排卵日前に一気に高まることもわかっているのです。 さらに、女性が自分と同じ遺伝子型(MHC)かどうかを「におい」によって見分ける嗅覚も、排卵日前に急に鋭敏になるのです。

現代女性が浮気をするのは、一種のアバンチュールのようなもので、妊娠してしまっては困ると思っている人がほとんどでしょう。 にも関わらずこうなっているのは、原始時代から引き継がれている遺伝子によるプログラミングだから・・・というわけです。

原始時代の女性も、現代の女性も、「結婚するのは、平凡でも性的魅力に乏しくても、人の良い、自分に忠実につくしてくれる男性にして、本当に遺伝子を掛け合わせたい相手、本当に性的関係を楽しみたい相手は、浮気によって手に入れるから良いのよ、それで。」なんて、すごく計算高く意識的に考えているのではないでしょう。

『卑怯者の虫の話』に出てきた、人間的な観点からするとずるがしこいハエと同様に、本当はここには良いも悪いもなく、キレイもキタナイもなく、ただただ私たちはそのようにできているのだ・・・ということなのでしょう。

『妥協と浮気 パートII

〜恋の告白は排卵日前に』

「妥協と浮気パートI」で、原始人の社会において、女性の浮気行動はかなり多く、遺伝子継承戦略において重要な位置を占めていたのだろう・・・という話をしました。

これに関連して、女性は最も妊娠しやすい排卵日直前になると急に浮気衝動が高まり、実際に浮気行動に出やすくなること、浮気の相手である(遺伝子的な強みという意味においての)イケメンを嗅ぎ出す能力がアップすること、などの話もしました。

それだけではなく、女性は排卵日直前になると自分自身の性的魅力も急にアップすることになる、というのが今回の話題です。

人類以外のサルの雌は、排卵する頃になると比較的明らかな身体的変化を起こし、自分が排卵期にあることをアピールすることは知られていました。 人類にはそんな「はしたない」変化は生じていないのだろうと、長く長く信じられていました。 ところが、本当はそうではなく、サルほどあからさまな仕方ではなく、意識的にはそうとは気づかないほどに微妙な変化でしかないのですが、人類にも排卵日直前になるといくつもの身体的変化・行動的変化が生じ、男性に対するセックス・アピールが増し、性的に魅力的な感じになる傾向があることが、最近のいくつもの研究結果によって示されています。

いったいどんな変化があるのか? 現在わかっている有名なところだけでも、顔の表情、話す時の声のトーン、しぐさや服装、におい、などいくつもの面でよりセクシーになる傾向があります。 つまり、排卵日前になると女性は急に、表情がよりセクシーになり、話す時の声のトーンもよりフェミニンでセクシーな感じになり、服装はより露出度が高い服やミニスカート・タイトスカートを好んで着るようになり、女性ダンサーはより魅力的なダンスを踊れるようになり、本人は気づかないような微妙な変化でしょうが、なぜだか男が好きなにおいになってくる・・・というわけです。

たとえば、ある研究では、48名もの若い女性の写真を、排卵日直前と排卵日後との2枚撮影し、それをそうした背景情報を全く知らない男性と女性の評価者が評価し、どちらの写真がより魅力的に見えるかを判断してもらいました。 すると、男性も女性もともに、写真に写っている女性が排卵日前の方がより魅力的だと答える傾向があることが示されました。 さらに、女性の評価者は写真に写っている女性が着ている服装やヘアスタイルも含めて総合的に判断しているのに対して、男性は表情だけで判断して排卵日直前の女性(つまり最も妊娠しやすい時期にある女性)を好む傾向があることが示されてもいました。

右図は参考書(1)Robertsらの論文から。

実際の実験では髪型や服装の微妙な変化による

影響を除外するために、その部分はわざと見えないように

デジタル処理をして被験者に提示したようです。

それでも、「排卵日前」の方がより魅力的だと答えた

被験者が統計学的に有意に多かったということでした。

また別のある研究では、17名もの若い女性の着たTシャツを、これまた排卵日前と排卵日後のものを用意し、男性の評価者ににおいをかいでもらって評価しました。 (なんだか絵的にはちょっとヘンタイです。) すると、やはり排卵日前のにおいの方がよりセクシーで魅力的だという結果になったのです。

これはいったい何を意味しているのか?

これもやはり原始人たちの浮気行動に関連していたのだろうと考えられます。 普段から一緒に暮らしていて、普通にセックスをする夫を相手にわざわざセクシーさをアピールする必要は(多くの場合)ないのです。 それよりも、排卵日前に、ピンポイントで浮気をしたいここぞという時に、自分自身の性的魅力を最大限に引き出すということになったのでしょう。

またイケメンで浮気な男性からすると、普段から「まおとこ」みたいなことばかり繰り返していたら、いつか刺されてしまいますから、彼としても女性が妊娠しやすい期間を狙ってピンポイントでナンパしなくてはならなかったでしょう。 そんなときに「あ、この女性は今まさに排卵期だ」というシグナルをしっかり受け取れる機能があった方が良いのです。 それが表情や、声や、においや、しぐさ、といった微妙な変化にしっかりと気づく能力として現代人男性にまで残っているのでしょう。

参考書:

(1) Roberts SC, et al. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proc R Soc Lond B, 2004; 271: S270-S272.

(2) Bryant GA, et al. Vocal cues of ovulation in human females. Biol Lett, 2009; 5: 12-15.

(3) Singh D, et al. Female body odour is a potential cue to ovulation. Proc R Soc Lond B, 2001; 268: 797-801.

『ヘビやクモを嫌いになるように生まれつく』

大人の女性の多くはヘビとかクモとかの気持ち悪い動物が嫌いです。 ウサギやネコなどの「かわいい〜」動物は好かれることが多いのに対して、ヘビやクモはだいたい世界中どこに行っても嫌われ者です。 なぜだか、この傾向は、男性よりも女性により顕著なのです。 実際、精神科の病名に「単純恐怖症 simple phobia」というものがあります。 要するにヘビとか、クモとか、高いところとか、血を見ることとか、そうした単純な特定のものに対する病的な恐怖のことを言うのですが、この対象となるのは、ウサギとかネコとかよりも、圧倒的にヘビやクモが多いのです。 そして、ヘビ恐怖とクモ恐怖の有病率は、それぞれ5.5%と3.5%くらいと見積もられていますが、どういうわけか女性の方が圧倒的に多く、男性の4倍くらいの有病率と見積もられています。 一体なぜなのか?

どうやら私たちは、生まれつき(遺伝的・生得的に)ヘビやクモなどの特定の動物を嫌いになるように心をプログラミングされているらしいのです。

例えば、大人を対象に「恐怖条件付け fear conditioning」と呼ばれる実験をします。 ペットとかの訓練にも使う、いわゆる「条件付け」であり、例えば何かの写真を見せた次の瞬間に(軽い)電気ショックが与えられたり、耳元で爆音がするなど不快な刺激と関連づけされるようにするのです。 すると、例えば「花」とか「キノコ」などの無害なものの写真を見せられて恐怖条件付けをされるよりも、「ヘビ」や「クモ」を見せられて恐怖条件付けされる方が、圧倒的に恐怖条件付けされやすいことがわかっています。

さらに興味深いことに、この恐怖条件付けは私たちの「意識」を必要とさえしないものであることもわかっています。 つまり、サブリミナル刺激といって、目にもとまらぬ早さ(30ミリ秒以下)で「ヘビ」や「クモ」の写真を見せられ、その後で無関係なものを普通に見える早さ(500ミリ秒以上)で見せられると、意識的には「ヘビ」や「クモ」などを「見た」という感覚が残りません。 それでも、恐怖条件付けが起こりますし、その恐怖条件付けは「ヘビ」や「クモ」など嫌な動物の方が起こりやすいのです。

あるいは、おそらくまだ短い人生の中で、ヘビやクモを見たことがないであろうと思われる幼児を対象に、「ヘビ」や「クモ」を(人間の恐怖の表情とペアにして関連づけることによって)嫌なもの/恐怖なものとして学習するのは、「花」や「キノコ」など無害なものを嫌なもの/恐怖なものとして学習するよりも格段に早いことも実験的にわかっています。 (しかも、その傾向は明らかに女児に強いものでした。)

つまり、私たち人類には、特に女性には、ヘビやクモなどの特定の動物を、嫌なもの、怖いもの、遠ざけたいもの、として学習しやすい生得的な(遺伝子レベルでの)傾向があるらしいのです。

現代の人類に遺伝子レベルで組み込まれているこうした心の傾向も、どうやら人類の長い長い進化の過程でつちかわれてきたものであるようです。 人類の遠い祖先は、アフリカあたりで1億年ほど前に発祥した、ネズミのようなモグラのような小さなサルだったと考えられています。 その頃は、大型のネコ科の動物もいなく、恐竜もいなく、ヘビみたいなは虫類が人類の祖先の天敵のような存在だったと考えられています。 しかも、6千万年程前になるとアフリカでは猛毒を持ったヘビが出現するようになり、ヘビを恐怖する心を(遺伝子レベルで)持っているかどうかで生死が分かれてしまった可能性が高いのです。 (毒ヘビや毒グモの毒は猛毒ですから、何度か噛まれてからその危険性を学習する・・・では手遅れなのです。 生まれつき恐怖心を持っている必要があったのです。)

毒ヘビや毒グモを恐怖し、早期発見し、早期対処する(というか逃げる)という行動様式を持っているかどうかは、厳しい自然選択の荒波を生き残っていく上で、おそらく必須だったのでしょう。 というか、そういう行動様式を遺伝子レベルで身につけているものだけが生き残り、現代人類にその遺伝子を引き継いでいるのでしょう。

ところで、なぜ女性の方が男性よりもヘビやクモに対する嫌悪感/恐怖心が強いのでしょう? はっきりしたことはわかりませんが(憶測でしかありませんが)、原始時代は男性が狩猟をし、女性が採取・子育てをしていたと考えられています。 ちょうど、今のアフリカのブッシュマンのような生活様式です。 (余談ですが、アフリカのブッシュマンは1日4時間くらいしか働かないそうです。 というか、もともと人間は遺伝子的にはその程度のスペックだったのでしょう。 現代の先進国の人たちみたいに、1日12時間以上も働いているようでは、そりゃあ、身体をこわすでしょう・・・)

女性は木の実や植物系の食べ物の採取をする中で、よりヘビやクモに出会いやすかったでしょうし、何よりも子ども連れですから、男性よりも用心深くなくてはいけなかったでしょう。 というか、そのような用心深い心を遺伝子的に持っている女性とその子どもだけが生き残ってきたのでしょう。 逆に、男性は狩猟をする仕事上、あまり用心深すぎると稼ぎが悪くなってしまい、狩猟の獲物ばかりか奥さんにも逃げられてしまうので、女性ほどにはヘビやクモを不安がるわけにはいかなかったのでしょう。

私たちの遺伝子の中には、人類が進化の過程で経験してきた遠い昔の思い出が、ひっそりと残されている・・・そんなお話でした。

参考書:

(1) Ohman A, et al. Fear, phobias and preparedness: toward an evolved module of fear and fear learning. Psychological Review, 2001; 108: 483-522.

(2) Rakison DH. Does women's greater fear of snakes and spiders originate in infancy? Evol Hum Behav, 2009; 30: 439-444.

『失楽園』

『失楽園』

1つの個体の命には始まりがあり、終わりがあります。 1つの小さな卵細胞から始まった命は、やがて大きくなり、しかし次第に老化が始まり、最終的には死に至ります。 では、個体の集合体である「社会」はどうでしょうか?

生態学(エコロジー)では、動物の特定の種の「人口」がどのように増減し、決定されるのか、という疑問も追求されます。 例えば、オオカミの個体数とトナカイの個体数の関係です。 トナカイはオオカミに食べられますが、あまりにトナカイが食べられすぎて減ってしまうと、オオカミも減ってしまいます。 そのバランスの上に、個体数が自然に決定されていくわけです。

では、「天敵」がいない時はどうなるのでしょうか? その種の個体数は際限なく増えていくものなのでしょうか? そうでないとすれば、どのように個体数がある値に落ち着く、あるいは減っていくのでしょうか? この問いかけは、実は人類の将来を占うものでもありました。 なぜなら、本当の意味で「天敵」もいない、「楽園」に生きている、動物はほとんど人類だけなのですから。

1960年代の後半頃に、アメリカで行われた古典的な実験があります。 「もしネズミを、天敵からまもり、病気を予防し、食料も水も十分に供給したら、どのように増えていくだろうか? ネズミの「社会」はどのように発展するのだろうか?」と。

有名なJohn Calhoun先生の実験では、ネズミを大きな、しかし限られた人工的な「世界」に住まわせるところから始まりました。 十分な光、食料、水、巣作り場、など与えて環境的には非常に人工的な、しかし確かに「楽園」といえる場所(「ユニバース25」という名前の世界でした)を作ったのです。 そこに雄・雌のネズミを4頭入れて増え続けるにまかせたのでした。 ネズミ社会はどのように発展したでしょうか? そしてどのような行動の変化が起こってきたでしょうか?

実験は2.57メートル四方の大きな飼育かごに3週齡のマウスを4つがい入れたところから始まりました。 かごの中の「人口」は6,7ヶ月後まではねずみ算式に増えていきました。 8頭だったマウスは親ネズミが150頭、子ネズミが470頭くらいになるまでは、順調に増えていったのです。 ところが、その後増え方はよりゆっくりになり、ネズミの社会行動にも幾つかの不自然な変化が見られるようになっていきました。

ネズミが生活していた「世界」は十分に大きなものであり、15頭ものネズミを楽に収容できる巣作り場が全部で256個もありました。 普通に考えれば、それぞれに同じように分布しても良さそうなものですが、そうはなりませんでした。 「過疎」の地域では13頭だけでしたし、「過密」な地域では111頭ものネズミがごちゃごちゃと暮らすようになりました。

ネズミは本来1匹1匹で活動するものなのですが、この過密地域のネズミはどういう訳か、餌を食べにいくのも皆一緒に同じ時刻に動くようになりました。 1匹で食べていると、どこか不安になる様子で、わざわざ混み合っている餌場に向かうようになったのです。

ネズミは本来は一応の「なわばり」を持っており、「なわばり行動」を通じて対人関係(いや、対ネズミ関係、ですか)を持ち、その中で「規律ある」生活をするものなのですが、次第に固有のなわばりを持たないネズミが出てきました。 彼らのうちオスは(ネズミにとってあまり好まれない)床の中心部に「引きこもった」ように暮らすようになり、メスは(やはり本来は好まれない)高い場所に「引きこもる」ようになりました。 ネズミのオスにはなわばり行動などを通じて他者との関わり合いがあるのが通常なのですが、彼らは他のネズミたちと進んで関わり合いを持つこともなく、また相手にもされませんでした。

彼らはほとんどまともな社会的関わり合いをすることはなかったのですが、時に他のネズミに対して悪質に攻撃的になるのでした。 一方、高い場所に引きこもったメスたちは、子供をつくることもなく、ただただ引きこもっていました。

ネズミの社会において、なわばりを守ることは本来オスの仕事であり、子供を守り育てることは本来メスの仕事です。 ところが、この段階になると、メスもオスの仕事をするようになりました。 メスもなわばりを守る社会的行動(攻撃)に進出するようになりましたが、次第にその攻撃性が、どういう訳か、子供にまで向くようになってしまったのです。

子供は母親から攻撃され、傷つき、本来の巣離れよりも早く巣から追い出されてしまうようになりました。 追い出された子供ネズミは、結局引きこもりネズミになってしまうのでした。 本来は、子供に何らかの危険が近づくことが予測されると、メスは子供を守る行動をとり、子供を安全な場所に運んでいくものです。 ところが、この社会発達段階の母親ネズミは、どういう訳か、運んでいる途中で子供を落としてしまったり、そもそも子供を運ばす自分だけが移動したりするようになりました。 見捨てられた子供の多くは、そのまま死んでしまい、他のネズミに食べられてしまうのでした。

こうした生育がうまくいかなくなる事情もあったのですが、それだけではなく、妊娠率も下がり、流産率も上がり、ネズミの出生数が次第に減っていったのです。

なわばりも持たない雄ネズミの行動はますますおかしくなっていきました。 ネズミ社会にもちゃんとした求愛行動があり、自然な状態のネズミはこれをしっかり守ります。 恋愛のルールのようなものですが、雄ネズミは気に入ったメスの後をついて行きますが、メスが巣に入るとその外で求愛行動をしながら待つのが通常です。 メスが気に入って出てくると、めでたく合体するわけです。ところが、この段階では、こうした「恋愛のルール」を守れないオスが増えていきました。 メスが巣に入ると、そのまま入ってしまうのです。 ほとんどストーカー状態です。 その上、発情期に達していないメスに交尾行動をしたり、オスに交尾行動をしたりする「異常な」雄ネズミもでてくるようになりました。

そして560日目に、ほとんど突然に人口増加は止まりました。 乳児はどんどん育っていかないようになり、社会は急速に高齢化していきました。 600日目に最後の希望の乳児が死にました。 920日目にこのネズミの世界で最後の妊娠が確認されましたが、生まれることはありませんでした。高齢化したネズミ達は、Calhounが実験を終了した2年目にもなんとか生き延びてはいましたが、1780日目には生き残っていた最後のオスも死亡してしまい、社会全体が消滅するのは時間の問題だったと言います。

(その後、生き残った高齢化したネズミたちは、最初は「楽園」だったはずの「地獄」から救出されて、他の健康なネズミと暮らすことになりました。 しかし、この「地獄」から戻ってきたネズミたちは残った生涯をずっと精神的に病んだまま、他のネズミと関わることもできず、ただ孤独に死んでいくしかなかった・・・と言います。)

Calhorn先生は最後にこう言っています:「世界が終わるのはこのようにしてだろう。大きな爆発音とともに終わるのではなく、すすり泣く声とともに終わるのだ...。」

参考書:

Calhoun JB. Death squared: the explosive growth and demise of a mouse population. Proc. Roy. Soc. Med., 1973; 66: 80-88.